Proyecto

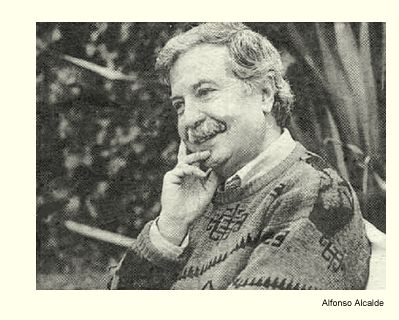

Patrimonio - 2008 | index | Alfonso Alcalde | Crsitián Geisse | Autores |

Alfonso Alcalde no está muerto, solo duerme*

Por Cristian Geisse Navarro

cgeissenavarro@gmail.com

tambellaco@yahoo.com

*El presente texto es el prólogo a la Colección “Obra reunida de Alfonso Alcalde”, constituida por tres volúmenes distintos que reúnen parte importante de la obra de este connotado escritor nacional. La citada colección está constituida por los siguientes libros: Volumen I: Cuentos Reunidos 1967-1973; Volumen II: El Panorama Ante Nosotros; Volumen III: La Consagración de la pobreza. Todos ellos publicados por Ediciones Altazor durante el año 2007.

Acepten, pues, este testimonio

de un hombre solitario, inseguro

y desmesurado que solo tiene la

gracia de escribir en nombre de

no sabe quién.

La poesía no muere, solo duerme.

Alfonso Alcalde

Casi un año antes de morir, Alfonso Alcalde declaró a la Revista de Libros de El Mercurio: “A veces cuesta pensar que habiendo escrito 30 libros y teniendo otros 30 terminados, no tenga amigos escritores. Soy un ser olvidado. Nadie sabe quien soy” (Larraín 5). Por supuesto exageraba. En realidad Alcalde había recibido el reconocimiento de autores y críticos tan importantes como Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Carlos Droguett, José Donoso, Alfonso Calderón, Gonzalo Rojas, Eugenio Dittborn, Ignacio Valente, Filebo, Jaime Concha y Angel Rama, entre otros.

Droguett, José Donoso, Alfonso Calderón, Gonzalo Rojas, Eugenio Dittborn, Ignacio Valente, Filebo, Jaime Concha y Angel Rama, entre otros.

La versatilidad de sus incursiones genéricas, su desbordante imaginación, su impresionante capacidad lírica, su gran habilidad narrativa, el tratamiento de temas relacionados con nuestras culturas populares, la utilización de una gran variedad de registros idiomáticos, la marcada presencia del humor, son sólo algunas de las características que hacen su escritura única e inconfundible en el panorama de nuestra historia literaria.

Pero además, Alcalde es de aquellos escritores cuya vida puede configurarse como una más de sus obras artísticas. En 1969, en quizás la única conferencia que diera a lo largo de su existencia, declara: “Poesía y vida es una sola prisión sin escape y con su correspondiente prontuario. En este aspecto no hay vuelta que darle” (“Impresiones” 366). De esta forma, y tal vez siguiendo el ejemplo de otros grandes poetas chilenos como la Mistral, Neruda, De Rokha y Huidobro, Alcalde se convirtió en un gran mitologizador de su propia existencia. En numerosas ocasiones señaló estar escribiendo su autobiografía, pues la consideraba más asombrosa y alucinante que sus propias ficciones. La enorme cantidad de anécdotas que aún circulan entre sus conocidos, así como la posibilidad de encontrar los originales de esas páginas autobiográficas que anunciara en múltiples oportunidades, permitirían grandes avances en este sentido. Por lo pronto, se consignan aquí algunos de los hitos más importantes de su vida.

Nacido en Punta Arenas en 1921, a los 17 años sale de su casa para recorrer como “vagabundo libre y total” gran parte de Sudamérica (“Breve autoalabanza biográfica” 11). Se pone allí en contacto con los seres más disímiles: “me interesaba la búsqueda del ser humano en su ciclo. Yo era el vagabundo de película, partía solo, en tren o lo que fuera, con mi documentación como único equipaje. Conversaba con vagabundos por horas y horas” (Larraín 4). Para sobrevivir desempeña múltiples oficios: ayudante de panadero, maderero en las minas bolivianas, traficante de caballos en el Matto Grosso, cuervo de una funeraria, nochero en hoteles de “pasajeros urgentes”, cuidador de jardines, y muchos otros que posteriormente servirían de “caldo de cultivo” (“Impresiones” 367) para sus narraciones, poemas y obras dramáticas. De vuelta en Chile, a los 25 años, cae enfermo de tuberculosis y durante un año medita sobre sus experiencias:

¿Qué era mi vida? ¿Qué podía hacer? No tenía sino dos caminos: o ser un resentido o un victorioso. Quería decir lo que había visto y vivido y pensé que la literatura era el camino. Pero era tan difícil: no quería emborracharme en un fárrago de palabras porque no podía desvirtuar esta experiencia que tanto me había costado. (Larraín 4)

Posteriormente se instala en Concepción donde “vivía de lunes a viernes en un ‘volteadero’ y de sábado a domingo dormía en el cerro, sobre un banco del parque (...) pasé momentos de delirios alcohólicos, con fantasmas y todas esas confusiones de la locura, algo horroroso. Vivía borracho todo el día, era la única forma en que el mundo me parecía maravilloso” (Larraín 4). A pesar de las dificultades, logra escribir una serie de poemas que muestra a Neruda en un viaje que éste hizo a la ciudad penquista con motivo de una huelga carbonífera. Entusiasmado, éste le consigue una publicación en la editorial Nascimento. En 1947 aparece su primer libro, titulado Balada para una ciudad muerta, con un prólogo del futuro premio Nobel chileno. Alcalde, sin embargo, “en una ceremonia jubilosa” (“Breve autoalabanza biográfica”11) y además “bárbara y a lo mejor un tanto justa” (“Impresiones” 371), decide quemar toda la tirada, de la cual se salvó un solo ejemplar. Neruda por supuesto se enemistó con él por años. Sin embargo, siguiendo los testimonios de Alcalde, este suceso habría correspondido a la “definitiva responsabilidad poética” (“Impresiones” 371) que sintió al ser apadrinado por Neruda, responsabilidad que lo mantuvo en un silencio editorial de casi veinte años, después de los cuales publica más de quince libros en un periodo de nueve años.

Entre ellos se destacan sus cuentos. Libros como El auriga Tristán Cardenilla (1967), Alegría Provisoria (1968), El sentimiento que te di (1971) y Las Aventuras del Salustio y el Trúbico (1973), contienen sin duda algunas de las mejores páginas de la literatura chilena. El primero de ellos fue recibido con entusiasmo por José Donoso, quien llegó a decir que pocas veces había apreciado en un autor chileno “mayor unidad estilística, de ambiente y de pensamiento, ni más coherente de arquitectura.”, considerándolo finalmente como “el prosista más importante de su generación” (El auriga Tristan Cardenilla, contratapa). Gonzalo Rojas, por su parte, ha dicho que “sus libros se han convertido en claves del conocimiento del hombre de Chile” y que “Pisando el terreno propio de maestros, comparte mano a mano junto a Manuel Rojas o José Donoso (...) hondura, belleza y verdad literaria” (“Invitación a leer a Alfonso Alcalde” 7) .

También en este periodo aparece El Panorama ante nosotros (1969), un extenso libro poético de más de doce mil versos, publicado por Nascimento. Este texto descomunal sería solo el primero de los cinco tomos que tenía proyectados para realizar un canto épico sobre la zona del Bío-bío. Pero este libro es mucho más que eso. En él se encuentran textos tan notables como “Variaciones sobre el tema del amor y de la muerte”, con varias reediciones y celebrado por la crítica. Además, es evidente que las experimentaciones poéticas contenidas en cantos como el “El esclavo incesante”, “Folia cotidiana”, “Una degollación de inocentes” y otros, son de una universalidad que sobrepasa los límites regionales y nacionales. Los esfuerzos, sacrificios y dificultades para articular y terminar este libro fueron enormes, de tal forma que Alcalde llegó a considerarlo su peor enemigo. Dijo de él: “Este libro es un deforme, reniego de él a veces pero luego nos ponemos en la buena. Yo quiero que sea humano, mágico, roñoso, imposible, incongruente, digno y bello” (Puz). Y sin duda el inacabado y demencial proyecto que es El Panorama... coincide en parte con esa descripción.

Su trabajo periodístico es también variado e incansable, y contempla colaboraciones en revistas, innumerables programas radiales y libros de reportajes. Dentro de estos últimos destacan algunos como Vengo de un avión que cayó del cielo, que tuviera un notable éxito comercial en su época. Pero sobresalen especialmente textos como Bebidas y comidas de Chile y Reportaje al Carbón, que revelan sus profundas investigaciones en torno a las costumbres de los sectores populares de nuestro país, de los cuales se sentía parte: “Soy uno de ellos (...) puedo estar en cualquier parte como en mi casa, con cualquiera de ellos, que son los más marginados de todos los marginados” ( “La consagración de la pobreza”).

Con la misma desmesura de algunas de sus obras literarias, transcurre su vida. Sus relaciones amorosas son igualmente diversas y azarosas, llegando a casarse cinco veces. “Un abogado amigo inventa una especie de circular dejando sólo en blanco el nombre de la cónyuge (...) Le doy el nombre de la víctima y él se limita entonces a llenar el espacio, sin comentarios” (“Impresiones” 371). Eso hasta que en 1964 se casa con Ceidy Uschinsky, quien lo acompañará hasta sus últimos días, considerándose a sí misma “una canuta de la obra de Alfonso Alcalde” (Solís 11).

Por aquella época, la febril e incesante actividad a la que se ve sometido le pasa la cuenta y sufre una extraña parálisis.

Fue en el 65. Tuve una crisis emocional, nerviosa y me quedé paralítico. Estuve cuatro meses sentado en una silla en Morros de Coliumo, en una casa sin caminos ni luz. Un día descubrí un montón de revistas viejas y por una extraña acción instintiva empecé a romper papeles. Fue mi primera reacción positiva. Luego hice ya otros movimientos, mi mujer fabricó engrudo con harina y empecé a pegar esos papeles rotos en cartón. Llegó un día un amigo, Julio Escámez, muralista y grabador, que venía de un largo estudio de grabado por Japón y la India, y se interesó mucho por mis progresos en aquello. Me enseñó los conocimientos adquiridos en China sobre el papel, y me entusiasmé de tal forma que aquello me curó. Un día ya pude caminar, e inconscientemente se me curó la crisis. Hice una exposición, con gran éxito, luego otra y otra...” (Priera).

Quizás esta experiencia guarde relación con lo que él decía era uno de sus males más persistentes:

Yo padezco de un terrible mal que se llama autismo, producto de un acto de autodefensa. Uno tiene que eliminar ciertas toxinas para seguir respirando y es tal el cúmulo de experiencias que te empiezas a aislar, porque te come el caos. Y ese es el gran problema del ser humano: la desintegración. Que es lo que muchas veces me pasa: ya no sé quién soy (Larraín 5).

En 1973, el golpe de estado lo sorprende en Montevideo, cobrando los derechos de uno de sus libros de reportajes. Comienza así a vivir el exilio, durante el cual recorre una serie de países de Sudamérica, Europa y Medio Oriente. Su experiencia no es para nada placentera. Según Ceidy Uschinsky “Después del golpe militar nunca volvió a ser el mismo” (Solís 11). El momento histórico, más allá de los daños ocasionados mediante la imposición del exilio, guarda relación con una invaluable pérdida de años de trabajo literario: “Iba de viaje a México cuando sobrevino el Golpe Militar. Por esa época, yo le arrendaba su casa a un general de la república. Y él, en presencia de todos los vecinos, ante la puerta de la casa, ordenó quemar toda mi obra, todo lo que había hecho yo en más de veinte años de trabajo” (Larraín 4-5).

A pesar de estimar el gran cúmulo de experiencias y sabiduría adquiridos durante sus viajes por distintos países como Rumania, Israel, España y otros, siente la ausencia de Chile como una desgracia:

Pese a todos los contrastes y golpes soy uno de los hombres optimistas. Aprendí a cocinar, amo a todos los seres, pero ahora en otra forma: valientemente, ardientemente. Toda la fuerza que tengo o me va quedando la ocupo en culiar, en escribir, en apoyar a los míos en este afán de sobrevivir después de tanta tragedia. Siento la ausencia de Chile como una desgracia irreparable y todavía más profunda cuando me entra la angustia de no volver (Vidal 21).

El saldo final de esa traumática experiencia, no deja de ser algo angustiante:

Nosotros vivimos en una gran desolación insertos en la cultura europea. La soledad del hombre tocó nuestra propia soledad. (...) Creo que habíamos idealizado ciertas situaciones de orden teórico y fue difícil aceptar la realidad. Ahí parece que tocamos fondo. (...) Y esto se vio agravado porque vivimos en la isla de Ibiza, en las Baleares, que es el resumidero de la gran decadencia de Occidente y ahí, entre grupos hippies, entre grandes buscadores de la verdad, exorcistas, sacerdotes de las religiones más curiosas, vivimos también nuestra pequeña desolación, vimos al hombre sin destino (De la Fuente 41).

En 1979 retorna a Chile intentando dejar de lado el rencor y con la esperanza de retomar su estudio de las clases populares de nuestro país. “No hay nada que reconstituir ahora, sino reencontrar. Porque cuando me di cuenta de lo que es el panorama general de la cultura, entendí cuál es mi misión: amarla, estudiarla, ordenarla y enriquecerla.” (“Ocho años después”). A pesar de ese optimista y desbordante entusiasmo inicial, la vida comienza a hacérsele difícil y, junto a los problemas para publicar, tiene serias dificultades para sobrevivir. Trabaja principalmente en periodismo. Escribe guiones para la radio y la televisión e incluso se desempeña como escritor fantasma en una autobiografía de don Francisco.

Los años van pasando. La pobreza, la enfermedad y las “humillantes tramitaciones” (Solís 11) que le impiden publicar sus obras, van haciendo estragos en su espíritu. Aproximadamente en 1990, después de casi 20 años de matrimonio, huye de su hogar y comienza su último peregrinaje por las pequeñas aldeas cercanas a Concepción, donde solía refugiarse para escribir. En un amargo tono de burla llega a decir: “los médicos que me han atendido han dicho que padezco de una enfermedad que se llama Tomé y no existe ningún fármaco para curar ese mal irreparable” (Solís 11). En sus últimos días lo encontramos aquejado de serios problemas a la vista, sintiendo una gran soledad y atacado por una aguda depresión nerviosa, en parte detonada por el supuesto olvido en el que permanecía su obra y por los gravísimos problemas económicos que sufría. Todas estas circunstancias lo condujeron a la decisión de acabar con su vida, ahorcándose tras la puerta de una humilde pieza de pensión en Tomé, el 5 de Mayo de 1992. Actualmente sus restos descansan en el cementerio de esa localidad, en la octava región de nuestro país.

Tras su muerte, numerosos homenajes fueron realizados en su memoria. Por algún tiempo distintas crónicas dedicadas a su vida y a su obra aparecieron en muchos diarios del país. Su desmesurado proyecto teatral La Consagración de la pobreza fue adaptado por Andrés Pérez y llevado a escena con un éxito considerable. Su viuda, Ceidy Uschinsky, comenzó una abnegada tarea de difusión y rescate de su obra, consiguiendo publicar, entre otras cosas, una reedición de sus relatos titulada Alfonso Alcalde en cuento, que vio la luz el mismo año de su muerte. Posteriormente aparece la antología poética Siempre escrito en el agua (Editorial LOM 1998). El 2001 aparece otra antología, Algo que decir (Editorial Cuarto Propio), donde se recopilan algunos de sus trabajos narrativos ya publicados, así como textos inéditos que revelan sus incansables exploraciones estilísticas. El número de sus obras que aún permanecen sin editar es indefinido, y ameritan una pronta investigación al respecto, más aún tomando en cuenta que su viuda, la gran difusora de su obra póstuma, ya ha fallecido.

Hay razones para pensar que el olvido y la falta de reconocimiento que tanto le dolían en sus último años, son en realidad relativos. Si bien su obra no tiene la figuración que la calidad de la misma merece, mucha gente aún lee con atención sus textos y se deslumbra con su vida exagerada.

Esta colección de textos de Alcalde obedece a la idea de poner ante el público en general y los estudiosos de la literatura chilena y latinoamericana, una pequeña parte de su apabullante obra. Porque, parafraseando algunas de sus palabras, indudablemente su verdad aún parece oportuna.

Sus libros pueden considerarse el testimonio de alguien que no sólo se emborrachó, sino que llegó a intoxicarse con la vida. Alcalde parece haberse arrojado temerariamente en las empresas artísticas y vitales más descabelladas, esperando nada más que la soledad como premio a sus grandes desafíos. De esa forma germinó en silencio una obra artística enjundiosa y variada, casi sin tomar en cuenta las mafias literarias o el amiguismo editorial. Y así, su existencia cargada de excesos y contenciones, de huidas y recogimientos, se expresa notablemente en sus trabajos literarios, igualmente versátiles y desasosegados, algunas veces irregulares y confusos, donde se marcan el dolor y el abandono, la angustia y el vacío; pero también una impetuosa vitalidad, alegrías arrolladoras y un profundo y avasallador amor por la vida y la gente.

Es por esto que deberíamos creer que Alfonso Alcalde y su obra no están muertos, solo duermen.

La presente colección se encuentra constituida por tres libros distintos. El primero reúne la totalidad de los cuentos publicados entre 1967 y 1973. En el segundo se reedita el primer tomo de su ambiciosa obra poética El panorama ante nosotros, cuya primera edición se publicara por primera vez en 1969 por Nascimento. Por último, en un tercer libro se incluye el texto dramático inédito titulado La consagración de la Pobreza, que Andrés Pérez pusiera en escena en 1995, tres años después de la muerte de su autor.

Al poner al alcance de los lectores y estudiosos, parte de una de las obras menos difundidas y de mayor calidad dentro del panorama de nuestra literatura nacional, creemos estar rescatando de una injustificada postergación a uno de los más versátiles y profundos autores chilenos del siglo XX.

* * *

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalde, Alfonso. El auriga Tristan Cardenilla. Editorial Zig-Zag: Chile, 1967.

---. “Impresiones”. Antología de la poesía chilena contemporánea. Editorial Universitaria S.A.: Chile, 1970.. 366-379.

---. “Breve autoalabanza biográfica”. Algo que decir. Editorial Cuarto propio: Santiago de Chile, 2001.

- De la Fuente, Antonio: “Todos los libros, todos los oficios”. Apuntes UC Nº 111, otoño-invierno 1996. Reproducción de entrevista publicada por primera vez en la revista La bicicleta, en la edición de julio-agosto de 1980.

- Larraín, Ana María: “Nadie sabe quien soy” Entrevista a Alfonso Alcalde. Revista de Libros de El Mercurio, 4 de Agosto de 1991. 1+

- Maak, Anamaría: “Ocho años después: Alfonso Alcalde”. Diario El Sur, Concepción, 17 de febrero de 1980.

---. “La consagración de la pobreza”. Diario El Sur, Concepción, 2 de Enero de 1992.

- Priera, Josep: “Alfonos Alcalde: Escritor, periodista y exiliado político chileno”. Proscedencia desconocida.

- Puz, Amanda: “Un folletín llamado Alfonso Alcalde”. Revista Paula, año 1969?.

- Rojas, Gonzalo. “Invitación a leer a Alfonso Alcalde”. Alfonso Alcalde en cuento: Editorial Árbol de la palabra. Santiago de Chile, 1998. 7-8

- Solís de Ovando, Lino: “Soy un olvidado, nadie sabe quién soy”. Revista Cultura y Tendencias, especial de literatura, octubre 2001.

- Vidal, Virginia: “La sombra de Alfonso Alcalde”. Revista Izqierda XXI, p. 21. Junio de 1992.

- ¿?: “El panorama ante nosotros, poema de Concepción, su río y su gente”. Diario El Sur de Concepción, 8 de agosto de 1969.