Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Andrés Ajens | Autores |

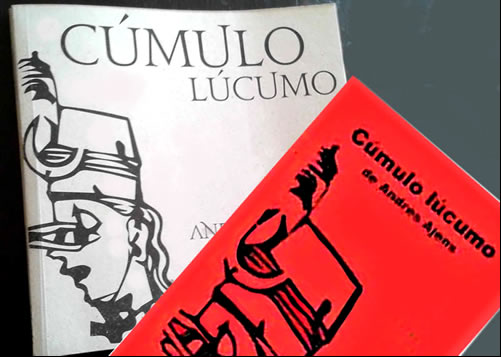

Andrés Ajens. "Cúmulo Lúcumo".

Santiago: Das Kapital Ediciones, 2016. 92 pp

Por Gerardo Muñoz

Publicado en ESCRITOS AMERICANOS, Vol.2 N°1, Otoño 2017

Tweet .. .. .. .. ..

Escribir o hablar en nombre del más reciente libro de Andrés Ajens, Cúmulo lúcumo (Das Kapital, 2016), es de por sí, una manera de atravesar el secreto de su vórtice. Este es un libro importante, sin duda, necesario y es así que lo celebramos en cuanto hazaña del lenguaje en el umbral. Toda la obra poética de Ajens habita bajo el signo de la derrota o, al menos de la no-victoria, al decir de un mutuo amigo y pensador contemporáneo[1]. De alguna manera, este comentario no busca decir algo sobre Ajens, en la medida en que no busca darle sentido “agregado” o “álgebra secreta” o “suplemento maldito” a la derrota o al poema en desistencia. En cambio, me gustaría comenzar celebrándolo como “hazaña” (y aquí debo decir que al traducir mi comentario al castellano se pierde algo esencial, puesto que como es sabido la palabra para derrota en inglés es “defeat”, pero si le extirpamos el “de”, la palabra “feat” genera otros matices, como la hazaña o el logro, pero también la fuerza o el triunfo). Claro que el triunfo de Ajens es el destriunfo de la lengua misma en su ruina, su inscripción más allá de la ofrenda y de la deuda.

Andrés Ajens

Si Ajens es hoy un referente existencial de la poematicidad contemporánea, lo es sólo en la medida en que se sitúa en el fin del Gran Poema latinoamericano, de su destrucción y su ruina. Esto, como sabemos, es algo que Ajens ha tematizado con cierta elocuencia en su gran libro de ensayos La flor del extérmino (2011). Pero decir que Ajens busca una morada en una zona más allá del Poema supone, primero, atenernos a una región sumergida, que es un paso atrás del poema mismo. Tengo para mí que éste es el vórtice de su obra y no un aspecto más o menos contingente de su más reciente libro. Es este momento, anterior al Poema, que quiero llamar “infra-poético” y sobre lo cual quiero meditar en lo que sigue en este breve ensayo.

Cúmulo lúcumo se hace eco con otro libro reciente de Ajens, me refiero a Bolivia Sea, que ya anticipa varios de los registros que diagraman al primero: desde el fragmento a la dispersión de la grafía, las citas multilingües a epístolas a amigos, de anécdotas al movimiento más radical de la erosión de la lengua sobre la página en blanco como último gesto de un ejercicio de decreación. No podemos olvidar que el gesto de la destrucción, de la iconoclasia de lo legible es ya un momento fundante del capítulo modernista, cuya búsqueda no fue otra cosa que la demanda por un éxodo hacia la trascendencia de la Idea y hacia lo Absoluto hegeliano. Amén de sus diferencias, esto es lo que agrupa a Duchamp con Malevich, pero también a Joyce con Mallarmé. La verdad oculta del Modernismo es haberse pensado como dispositivo de fuga y trascendencia, capaz de alcanzar, desde su inserción dialéctica, la grandeza de la filosofía de la Historia tras la ausencia de la imagen. Ajens, felizmente, no es esto y tampoco busca esto. Su resistencia es de segundo orden, puesto que el espacio poetológico no ofrece compensación al abandono radical del fin del modernismo estético.

Antes decíamos que Cúmulo le sigue a Bolivia Sea y, en efecto, Ajens mismo escribe al final del libro: “Bolivia Sea fue un texto prepatario o aún “el inconsciente” de Cúmulo lúcumo”. En cualquier caso, ambas publicaciones se copertenece y suspenden, hasta incierto punto, los sueños “de origen y destino”[2]. Cabe notar que la misma apostilla también aparece en la edición paceña del libro.

Hay convergencia y continuidad, pero también suspensión y huellas de quien pisa o se mantiene en pie al interior del interregno (ese espacio indeterminado entre el fin de cierto principio y la espera por otro comienzo). El interregno es nuestra condición contemporánea y también la condición del frágil lenguaje de Ajens contra todo minimalismo teológico, o bien, su inversión, la multiplicación teológica de los dioses. Es a esto contra lo que la infra-poética aguarda. A lo largo de Cúmulo, Ajens sabe que su trabajo no tiene porqué encontrar un Dios inverso, una figura gnóstica para desfigurar o revivir el cadáver modernista. Y, por eso, no hay juego litúrgico en su poesía, ni tampoco podemos hablar de malabares retóricos ni de diferencia locacional. Como bien supo Goethe, la diferenciación de la certeza del principio supone la instalación de un Dios opuesto: nemo contra deum nisi deus ipse. Pero más importante para Ajens, es que la incertidumbre recae sobre la génesis del origen y el destino. Si hay interregno, no hay decisión genética, puesto que no hay origen en cuanto arché, esto es, como mando y voluntad de comienzo. Pero es aquí donde sí hay “really fascinating shit” –“estiércol encantador”– para parafrasear una epístola de Joyce sobre Chile que Ajens comenta en el libro[3].

Vamos, entonces, a lo interesantemente apestoso y que, en mi lectura, tiene todo que ver con la derrota. No estoy sugiriendo que la órbita de Cúmulo sea una poética de la derrota, sino que la derrota misma es condición de escritura, cuyo resto ateológico se niega a participar en el juego gnóstico de los dioses. Este resto ateológico es la gracia infra-poética. Comienzo, entonces, por leer unos versos de “Aquisimo”: “en gracia (tuchei mienta La poética: acaecer, caso y acaso, / die Gnade al decir de Celan),”. Poesis que no busca salvación: solo movimiento de caída, “a marca y comarca”; otra vez la hazaña. Y sigue el poema: ““How many will die when Chile begins / La Marcha de los Muertos / And where the march lead?”[4]. ¿Hacia dónde y quién lidera en el origen? Esta interrogación tendría que leerse a la par de lo que ha dicho un gran filósofo italiano de nuestros tiempos: siempre se escribe ‘por el analfabeto que puede leerme. Aquí ‘por’ significa menos ‘para’ que en ‘lugar de’. Pero esta variación está lejos de darle respuesta a la pregunta que nos lanza Cúmulo, cuya inscripción sólo puede morar en la fisura indecible del resto del poema, su analfabetismo residual y su relación infrapoética tras el Poema de la traducción y la retórica, de la conversión y de la producción de sentido, sonido, legibilidad, carga historial.

Desde este vórtice, emerge otra pregunta como susurro amigo: si hay movimiento sin ejecución o decisión que coagula el tiempo de la Historia, ¿cómo hacerse cargo del destino de la finitud, del ritmo hesicástico de la “marcha de los muertos”? Aquí quiero afinar un poco más mi propuesta de lectura en torno a Cúmulo y lo que he venido llamando infrapoético en cuanto autoafirmación de lo indecible ante el interregno. Es éste el problema que aparece explicitado en el poema “Yaqha layqa pihichiitanka” “YAQHA LAYQA PIHICHIITANKA", en una suerte de recuerdo autográfico que nos habla desde el atopos de un coral cantor, en este caso, se trata de la compositora chilena Violeta Parra: “cómo no volver a chuqiyapu marka / como no domar al tigre ni marcar / territorios y vivir para cantarla”[5]. Lo indecible infra-poético contrae fuerza en una expresión transicional que abunda en Cúmulo: el “como no”. Sobran los ejemplos, así que sólo cito algunos: “cómo no traslucir –?”; “cómo no domar”; “cómo no meter la pata”, etc. Incluso el epígrafe con el que abre el libro, cita el libro Como se vai de São Paulo a Curitiba (1928), de Raúl Bopp.

Entonces, ¿cómo entender el peso del “cómo” o del “cómo no” en las escrituras que pueblan Cúmulo? En la brevedad de este comentario, no puedo hacerme cargo de lo que pienso que es problema central de muchos de los libros de Ajens; en Cúmulo para empezar, pero también en Bolivian Sea (2015), Æ (2016) o quase fanders, quase extremadura (2001). Ahora quiero volver al tema de la derrota con el cual comencé esta reflexión. La mirada del zorro tiende a la derrota como recuerdo inmemorial sin restitución, como condición de no poder hacerlo de otro modo. Y es esta afirmación de cara a la derrota lo que afirma un sentido infantil o analfabeto (en el sentido de Vallejo), de una escritura humana sin Dios.

Estoy llegando al final de este comentario y quiero pasar al poema titulado “strategic planning”, donde leemos: “avista un cúmulo lúcumo jamás antes visto, se alza en espiral / una corriente fresca lo acerca al camino, revuela / un panel carretero dicho en inglés arriba (abajo) – se eleva”[6]. El contramovimiento que desfonda a la infrapoética aparece en este lugar bajo la figura del torrente (como el río de Arnaut Daniel, emblema del poeta-hacedor), aunque aquí la figura es mucho más dramática: el espiral, esto es, el vórtice.

¿Pero qué es un vórtice? ¿De qué manera comprender esta figura que resiste la onto-poeto-lógica de la metáfora y de la función traducible e intraducible del orden mismo de la lengua? De hecho, el vórtice no tiene nada que ver con la traducción o la lingüística como principio último, sino con la temporalidad transfigurada del lenguaje, sin origen o destino en cada instancia; siempre por debajo del ritmo poético. Recientemente, Giorgio Agamben, en un ensayo sobre esta figura, define el vórtice como la tarea del poeta: “un poema que escarba al interior del vórtice para hacer posible nombrar, y llegar al nombre. Una por una, las palabras fluyen de un discurso abismal hasta encontrar el momento vernáculo del poema como nombres”[7].

Aun así, ¿qué es un vórtice? Quiero sólo llegar con Agamben hasta la figura del vórtice, pero con Ajens quiero ir más allá y decir que no podemos encontrar algo así como un arcano de la lengua vernácula. Ajens escribe: “furcación debida sin término ni deuda”[8]. Puesto que el vórtice es el lugar de la an-archia, quisiera concluir, ateniéndome a una instancia metonímica desde la cual Ajens descarga una inscripción infrapoética después del tiempo del Poema:

y del Poema que no hay

Se estira y / o se estrecha

Allende su facturación en ruinas

Aquende su artefacer

En sacrificio asterisco; ahora

[…]

Sin hallarse del todo, impagable

Pago cinerario, don

De andes (aquende don,

Dona, guaCa y anDe).[9]Estamos situados en las ruinas y las cenizas de lo inmemorial. ¿Zona andina de nadie? Las cenizas siempre son menos que un nombre o que los nombres que siempre confabulan con la mística salvífica de la Historia. Es por esto que, para Ajens, no hay suplemento vernáculo ni compensación ni pago de entrega a la verdad poetológica: hay fractura de la palabra equivalencial en el orden del logos y de la rítmica del encabalgamiento[10]. Es curioso que sólo unas páginas después, leamos: “lengua ataxis / lengua que mengua, lengua sin lengua, humedal es [en] contact o”[11]. Cúmulo lúcumo desafiantemente busca una lengua atáxica sin devolución. Y aún cuando se producen momentos de encuentro y proximidad, esto es sólo un efecto de la humedad del lenguaje, sin claridad ni terminación (ex— terminus). O, dicho de otro modo, pura ataxia sin envío ni destino. El infrapoema deja a la palabra ser en un espacio apenas divisado entre la ruina y el resto sin cifra.

__________________________________

Notas[1] Alberto Moreiras escribe en su comentario a la edición norteamericana titulada Poetry After the Invention of America: Don’t Light the Flower (2011) escribe: “Andrés Ajens tells us that there is nothing ordered about that ordering, and that the only good ways of discussing it have to be placed under the sign of the disaster, of the derrota and the fracaso, which he translates, internally as it were, prior to the English translation, respectively as the drift of a defeat, as a drifting nonvictory at any rate, and as a failure into 1,000 pieces, a disseminating failure that is not at the same time a failure of dissemination. But where is the drift, exactly? Perhaps in the poem, or toward the poem. The defeat is poematic, and it is the poem that explodes into 1,000 pieces, trizas, trites, triturations”. pp. xix

[2] Ajens, Andrés. Cúmulo Lúcumo. Santiago: Das Kapital Ediciones, 2016. pp. 92.

[3] Ajens. Cúmulo Lúcumo. p. 14.

[4] Ajens. Cúmulo Lúcumo. p. 16.

[5] Ajens. Cúmulo Lúcumo. p. 21

[6] Ajens. Cúmulo Lúcumo. p. 37.

[7] Giorgio Agamben escribe en “Vortici”, ensayo de su Il fuoco e il racconto (2014). “Ancora una volta, questa immaginazione puerile diventa perspicua, se comprendiamo che il nome è, in realtà, un vórtice che buca e interrompe il fusso semantico del linguaggio, e non semplicemente per abolirlo. Nel vórtice della nominazione, il segno linguistico, girando e sprofondando in se stesso, s’intensifica ed esaspera fno all’estremo, per poi lasciarsi risucchiare nel punto di pressione infinita in cui scompare come segno per riapparire dall’altra parte come puro nome”, pp. 65-66.

[8] Agamben. “Vortici”, ensayo de su Il fuoco e il racconto. pp. 72-73.

[9] Agamben. “Vortici”, ensayo de su Il fuoco e il racconto. p. 55.

[10] El mismo Ajens ha reflexionado sobre la relación arcaica entre dinero, equivalencia, y poema en su ensayo “Lengua, Poesía, Dinero: Economías de Gabriela Mistral”, donde escribe: “En cualquier caso: olvido –¿activo inactivo, automático destinar o franco fatal destino? – de lengua en lengua, y olvido de paso de la (trópica) casa de cambio. A favor de la poeta del Elqui podríamos decir que a diferencia del incontournable Stéphane Mallarmé –quien exceptúa a la lengua literaria de toda metaforización o intercambiabilidad comercial–, ella no le otorga ningún privilegio ni virginidad trascendental a la lengua, en poesía o no.” La flor del extérmino (2011). pp 26.

[11] Ajens. La flor del extérmino. p.61.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Andrés Ajens | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Andrés Ajens. "Cúmulo Lúcumo". Santiago: Das Kapital Ediciones, 2016. 92 pp

Por Gerardo Muñoz

Publicado en ESCRITOS AMERICANOS, Vol.2 N°1, Otoño 2017