Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Adriana Bórquez | Claudio Guerrero Valenzuela | Autores |

Huecos de la memoria

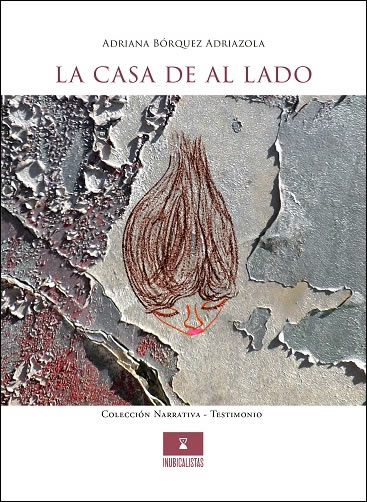

(A propósito de «La casa de al lado», de Adriana Bórquez.

Ediciones Inubicalistas, Valparaíso, 2019)

Por Claudio Guerrero Valenzuela

.. .. .. .. ..

golpeando la puerta . . . . . . . . . . . .

de la casa vacía . . . . . . . . .

no para que me abran, . . . . . . . . .

para escucharme llamado

Hugo Mujica (1986)

Uno de los olvidados escritores chilenos de los años noventa, Carlos Cerda, muerto tempranamente producto de un cáncer, publicó en 1996 una novela oscura, amarga, esas de sombras pesadas que hieren nuestra memoria. Esa novela, que yo sepa, no se ha vuelto a reeditar y se titulaba Una casa vacía. Novelaba sobre algo que, podríamos afirmar, no es novelable ni representable: cuánto horror puede caber en la expresión humana. Cuánta maldad y quizás, sobre todo, cuánta banalidad ha de expresar el ser humano que trabaja con la muerte. Porque trabajar en una casa de tortura es ser un trabajador de la muerte.

Recuerdo haber leído hace varios años, también, en el relato testimonial de Adolfo Cozzi, titulado Estadio Nacional (2000), un episodio en donde el victimario, ya familiarizado con su víctima en la rutina de la prisión, está esperando la hora de salida de su jornada laboral para ir al cine con su novia a ver El padrino. Esa ventana de cotidianeidad impresentable, impredecible, diríase incluso improcedente, ese escape de confidencialidad que hace el victimario a la víctima me pareció, en su minuto, que recalcaba una zona entre absurda y cruel, entre el sin sentido y la futilidad, y que solo posibilitaba, podríamos decir incluso quizás sin quererlo, un acentuamiento de las condiciones psicológicas deplorables que activa la prisión política acompañada de apremios. Una conversación de ese tipo, que me la imaginaba con un cigarrillo en mano, no hacía otra cosa más que acentuar la condición degradada e indigna, minorizante y aun infantilizada del sujeto preso, yendo en directo menoscabo de su estado emocional incluso de manera más efectiva que a través de la tortura física.

En uno de los primeros relatos testimoniales que salieron a la luz pública después del golpe de 1973, Tejas verdes, publicado en Madrid en marzo de 1974, el poeta Hernán Valdés ya reforzaba esa idea del absurdo como una de las condiciones más angustiosas a las que se vio sometido como preso político, puesto que implicaba de una fortaleza mental tal como punto de partida para poder sobrellevar y soportar con dignidad todo intento de hacer quebrar a la persona recluida. Esa sensación de absurdo, de que cada acción, cada orden, cada mandato no tiene valor alguno fuera de ese contexto en donde se han liberado las más miserables y bajas pasiones del funcionario medio provisto, de un día para otro, con un poder que le sobrepasa, que no está a su altura, un poder que no es más básico que el de optar por el mal. Porque así como en Tejas Verdes, Londres 38 o Villa Grimaldi, el funcionario que trabaja en La casa de al lado, ha elegido. No ha sido obligado. Ha optado por el apremio. Ha optado por la fuerza. Ha optado, incluso, por el sadismo. Así como también los vecinos que han decidido callar y bajar la cabeza. Esa actitud de los vecinos, asimismo, me recuerda el impacto que me provocó el día que pude ver el documental Shoah (1985), del realizador francés Claude Lanzmann, una película filmada sin ninguna imagen de archivo y que indaga, entre otras cosas, como signo interrogante, en el rol de complicidad que jugaron las comunidades campesinas y los pobladores de las pequeñas ciudades cercanas a los campos de concentración nazi que, sabemos, proliferaron por toda Europa durante la siniestra e inconcebible campaña de exterminio de la población judía a comienzos de los años cuarenta, denominada la Solución Final. No es posible que nadie haya visto pasar los trenes, así como no es posible que los vecinos de La casa de al lado no hayan presenciado o escuchado el horror. Forzados a presenciar el espectáculo de la muerte, los vecinos de esa casa también son víctimas de una estructura de horror, al verse sometidos a ver/presenciar lo que nadie quiere ver o presenciar. Ellos también han sido apremiados, en otra escala, y la violencia política también opera sobre ellos, porque negarse a esa fuerza también puede significar la muerte.

Pero, claro, cómo es posible con-vivir con eso. Testificar, del latín testis, significa, entre otras cosas, sobrevivir. Esa casa que asume la voz narrativa, la casa que es un yo de cemento, solidificado, ese narrador objetualizado, ha podido testimoniar porque ha sobrevivido al horror. Pero desde el silencio de sus muros, desde la mudez y el ensimismamiento que posibilita un hecho traumático, que no se quiere ni se puede narrar del todo. Porque es imposible volver a representar aquello que es irrepresentable. Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz (2000), y reflexionando en torno a uno de los señeros textos testimoniales escritos por un sobreviviente de los campos de la muerte, me refiero a Primo Levi y su libro Si esto es un hombre (1947), señalaba: no hay testigo para el testigo. El testigo es portador de algo que nadie ve. Está solo. Infinitamente solo, porque nunca nadie podrá acompañarlo en la real dimensión de su dolor y, en algunas ocasiones también, en su culpa por haber sobrevivido.

Adriana Bórquez, la autora de este libro, como sobreviviente, ha optado por contar algo que pasó, la materia de su testificación, de manera oblicua y desdoblada a través de esta enorme casa ñuñoína, porque sabe de la imposibilidad de ser fiel al recuerdo y porque sabe también que no tiene un sentido cabal mostrar las cosas tal como sucedieron. Una función del testigo, pareciera saberlo, es la de elaborar una narración que no solo logre explicar lo que pasó, lo que le pasó o lo que pasó a otros. Ese relato cobra más fuerza si logra proyectar en él un después: esa mirada ya distante, ya ponderada, que logra inyectar al acontecimiento puro y duro, una atmósfera, un sentido de época, una sensibilidad y una reflexividad tales que lo vuelva perdurable para sus lectores no avisados, incluso impávidos. Así, este mundo narrado se revela prístino, con delicadeza, detenido en detalles como por ejemplo el paso de las estaciones. Sabemos, por tanto, que se condice con acontecimientos históricos reales, probablemente mucho más cruentos que lo que aquí se relata, pero que no tiene valor relatar cuando uno de los objetivos de dicha narración es la de generar una reflexión sobre la peor época de nuestra historia.

Esa casa y todo lo que ocurre allí adentro es un símbolo del modo atribulado, silencioso y sospechoso con que crecimos muchos chilenos a partir del hecho dictatorial. Una casa tránsfuga, de terror, cuya fantasmalidad nos sigue persiguiendo por el solo hecho de haber visto, de haber presenciado, de haber sido testigos de algo que no se puede nombrar, por cuanto de inconcebible hay en todo ello. En este sentido, entre las muchas cosas que dicho texto me generó, hay una en particular que quisiera ahondar acá, ya que guarda relación con lo que podríamos denominar los huecos de la memoria: esos espacios insterticiales que operan en diversos sentidos al interior de una trama y que activan en sí mismos una discursividad propia que propendería a una articulación comunicativa frente al espectáculo del horror vacui, aquello que no tiene nombre.

Cuando tenía aproximadamente unos doce años comencé a asistir regularmente al estadio, por mi cuenta, a veces acompañado, a veces en solitario. Mi casa quedaba a treinta minutos a pie del Estadio Nacional. Me gustaba ir con tiempo, conocer las calles y las casas de mi barrio y la de los barrios vecinos. A veces, por lo mismo, el trayecto me tomaba mucho más tiempo. Era 1988 y vivía muy cerca del Parque Bustamante. Me gustaba caminar por Av. Seminario hasta Irarrázabal o por Av. Salvador, con tal de tomar después la diagonal que constituía Av. República de Israel, con sus grandes casonas y castillos. Y después zigzagueando por aquí y por allá, llegaba a mi destino feliz, el principal recinto deportivo del país. Yo había leído en alguna revista que compraba mi padre (¿Apsi? ¿Cauce? ¿Análisis?) que, en José Domingo Cañas, cerca del Estadio Nacional, había existido hasta hace unos años una casa de tortura. Recuerdo haberme desviado varias veces del camino transitando por esa larga avenida en busca de algún indicio que diera con esa propiedad. Había varias casas que me parecían candidatas. Grandes, de dos pisos, medio abandonadas, con la pintura descascarada, ventanas medio tapiadas que imposibilitaban observar hacia el interior y con un tupido follaje como jardín. Así me imaginaba una casa de tortura.

Mucho tiempo pensé que esa casa era una que ocupaba toda una esquina triangular en José Domingo Cañas con República de Israel y José Manuel Infante y que años más tarde sería famosa por albergar un reconocido restaurant uruguayo. Desde entonces, desde que había fijado esa casa como lugar siniestro, cada vez que pasaba por ese triángulo sentía un aire pesado, triste o angustiante. Y, en cierto modo, ese pequeño escalofrío me hacía configurar la relevancia estridente de un secreto. No estaba lejos. Pocos años después, ya a mediados de los noventa o quizás cerca del 2000, quizás con ayuda de Internet, descubriría que esa vieja casona ya no existía, ahora era un lugar de memoria construido por quienes habían estado allí, y que había quedado exactamente al lado de una famosa juguetería llamada Rochet, El Castillo del Juguete. Exactamente a una cuadra, por Domingo Cañas, del punto que yo había fijado en mi juego infanto-adolescente. Poco tiempo después, cuando vi por primera vez el documental de Carmen Castillo, La Flaca Alejandra (1994), entré como espectador junto con ella a la casa, a esa casa, no sin antes volver a sentir ese remezón difícil de explicar que me removía cada vez que pasaba por ese Triángulo de las Bermudas. Una casa vacía, de vantanas rotas, de piezas vacías, de pasto largo, adonde entran, clandestinamente, entrevistadora y entrevistada. Una casa vacía, como la que narraba Carlos Cerda. Una casa llena de silencios apagados, de persianas cerradas, como la que narra Adriana Bórquez.

Paradojas absurdas del terror. Mientras padres y niños felices y despreocupados compraban sus hermosos juguetes en Rochet, El Castillo del Juguete, en la casa de al lado, había compatriotas que estaban siendo torturados o asesinados por otros compatriotas. Del mismo modo, en el relato de Bórquez, en la vida de barrio que transcurre con su devenir cansino del día a día, nadie ve nada, nadie pregunta nada, nadie sospecha nada, o, si lo hace, por miedo deja de mirar, no pregunta y solo sospecha para sí mismo, sumido en la más absoluta desconfianza por el otro. Esa miseria del ser humano, esa capacidad de aunar vida y muerte en un mismo espacio, o apenas separados por un muro, la misma Venda Sexy convertida después en Jardín Infantil, creo que es una de las cosas más imposibles de comprender de esta parte ignominiosa de nuestra historia, y de lo más difícil de desentrañar. Las transformaciones que sufrimos los chilenos, me refiero incluso al chileno común y corriente que no le pasó nada físicamente ni participó de nada políticamente, transformaciones en el orden de la vida cotidiana, y que guardan relación con el miedo, la desconfianza y el silencio, ese retraimiento atomizado y desmemoriarizante que acabó con una antigua sociabilidad barrial, es una de las más graves consecuencias culturales del periodo dictatorial. Consecuencias profundas y latentes que volvieron a resurgir y estallar nuevamente el 18 de octubre de este año con un rostro distinto, ahora en un contexto “democrático”, pero igualmente autoritario.

Relatos como el de Adriana Bórquez, desde su opción retórica de construir un personaje-casa, en una prosopopeya que personifica los fríos muros de la casa, ayudan a humanizar, conferir un rostro, a aquello que el tiempo tiende a borrar, una historia que no debemos nunca dejar de contar. Porque como señala esta extraña voz, comprometerse con el dolor del otro era algo que sí le concernía (23). Constituía una manera de atacar la displicencia poco ética y la falta de responsabilidad por la humanidad. Hablarnos, escucharnos, reconocernos como personas, pienso que son algunos de los gestos que operarían de modo contrario a las fuerzas del olvido que pretenden imponerse en todo orden de cosas, con sus torpes intentos de borronear las huellas indelebles de la memoria, que Adriana Bórquez, de manera persistente, procura poner en relieve en esta novela y en dos de sus obras anteriores, Un exilio (Ediciones Inubicalistas, 2015) y Puertas en la oscuridad (Ediciones Inubicalistas, 2017). Juntas, estas tres obras conforman una suerte de trilogía de la memoria, fijando el ojo en la todavía urgente necesidad de impregnar de dignidad el suelo que habitamos, repleto de espectros.

Agua Santa, octubre 2019

* * *

Descarga gratuita de «La casa de al lado», de Adriana Bórquez en formato Epub

http://edicionesinubicalistas.cl/libros-digitales/