Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Alfonso Calderón | Claudio Faúndez | Autores |

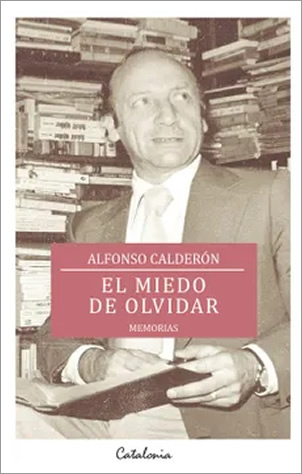

EL MIEDO DE OLVIDAR de ALFONSO CALDERÓN

— Memorias —

Editorial Catalonia, 2022, 300 páginasSelección C. Faúndez (Poeta)

Tweet .. .. .. .. ..

Desembarcan los primeros sicilianos en Valparaíso.

Quizás si esa idea de Alfonso X el Sabio de comenzar su Grande e general estoria por Adán y Eva fue sensata, pero ambiciosa. Solo logró arribar hasta los padres de la Vírgen María. Yo he de empezar este esbozo de autobiografía más acá. Mis abuelos maternos vivieron en Sicilia. Salvo Squadritto Napoli era de Olivieri; María Napoli Alioto, de Messina. Sus paisanos de Agrigento y de Toarmina tenían un refrán:“Cuando alguien abre la boca en Olivieri, rebuznan en Messina”. Llegaron a instalarse en Valparaíso, en el cerro Cordillera, poco antes de la caída de Balmaceda. Eran oscuros, anónimos, parientes, terrosos, algo primitivos y trabajadores. De pocas palabras y con un enorme sentido del humor y de la honra, no vieron a Nietzche —que veraneó en Messina cuando mi abuela tenía dieciséis años—, ni oyeron a Caruso, pero sí se encariñaron con Garibaldi, a quién adoraban. Sospecho que no tenían letras, ni estudios, ni sapiencia docta, sino una profunda noción de la solidaridad y de la naturaleza humana que no se aprende en los colegios, sino que en la barra del bar, en los refranes, en el mesón de la tienda, en las calles y mercados o en el regateo comercial.

Mi abuela se entregaba al cuidado y a la devoción de San Nicola Di Bari, rezaba de continuo, jugaba al naipe y hacía trampas, y solo hablaba en dialecto. Me costaba entenderla. Hoy solo me es posible recordar sus injurias, cuyos destinatarios podíamos ser el sacristán de la iglesia Juan Bosco, del Almendral, yo, algunas de mis primas, el cartero o el hombre-sándwich del teatro: paraninfo, malocchio, fenocchio, eran los más corrientes.

De a poco, fueron trayendo hermanos, primos, tíos y novias. Entre ellos, quiero recordar a mi tío José d´Amico que se parecía de viejo a Gandhi y poseía dos temas centrales de conversación: el fascismo y los impuestos. De Italia, el uno; de Chile, los segundos. Veía en “il signore Mussolini” al hombre providencial que libraría a la patria del “capitalismo prepotente” y del “comunismo totalitario”, y decía que el fascio era el haz solidario, el todos en uno. Imposible de disgregarse o romper. Mientras hablaba y uno se iba adormeciendo, tragaba polenta o minestrone, para realizar su largo al factotum con los delincuentes y extorsionadores de los impuestos: “los impuestos crecen y el negocio se achica”. Los niños solían cantarle en las puertas del almacén: Se e vero qui a morto, Garibaldi, pum y ladraban como el malhadado perro de la canción. Con indignación, él los ahuyentaba, diciendo: “¡Ma, e pesché non li ponen Arturo Prat al perro!”…

Mis abuelos paternos eran chilenos, de Valparaíso: Alfonso Calderón y Adela Batignani. Él era un hombre formado en el seminario, funcionario del Agua Potable, en Quilpué, gordo (parecía un gran pez rumbo al desove), hacía viajes frente a los espejos, ensayando en el barrio los discursos que habría de pronunciar en el encuentro social de los hombres católicos de Quilpué y era, tal vez, un orador clásico del conservantismo criollo, de esos que citaban a Bulnes o a Donoso Cortés. Era manirroto y se parecía tanto —en efusividad y desprendimiento al amigo de Chaplin (de Luces de la ciudad). Tenía un notable sentido del humor y, con sus ciento treinta kilos, solía disfrazarse de guagua para la fiesta de la primavera, y emprendía insólitos viajes de placer en barco, hacia el norte, con los amigos. Era un as para comprar: instrumentos, enseres, ropas. No era hombre capaz de defenderse de los vendedores. Odiaba a los perros vagos y procedía a eliminarlos mediante sándwiches de paté y veneno que preparaba cuidadosamente, ordenándolos en un maletín y distribuyéndolos posteriormente por el sendero que iba de la estación de Quilpué a la calle Pedro Montt, donde mi abuela poseía una quinta.

* * *

Valparaíso de infancia: mi única demagogía

Lo primero que recuerdo de Valparaíso de mi infancia es el humo del tren en la estación de Barón, una película sonora, sobre la Primera Guerra Mundial y una historia de amor, el último saludo (con Robert Taylor y Rosalín Russell), y el olor de los chocolates en las proximidades del cine Victoria. Mi abuela, siciliana neta del cerro Cordillera (aunque entonces vivíamos en Colón con Canciani), me llevaba a dar unas vueltas al atardecer por Victoria. Allí me compraba grisini y camotillos; me permitía saludar a unos maravillosos publicistas de tiendas que se alzaban desde sus zancos elogiando el producto que expendían sus patrones. ¿Podría haber algo comparable a los hermosos tranvías de dos pisos, de color crema, que hacían el viaje a Chorrillos, y los uniformes de los estudiantes de los colegios de Valparaíso? Había azules, verdes y cafés brillantes y minuciosos, y el despertar del domingo, con café con leche, tostadas y la página cómica de La Unión era una real fiesta. De músicas, no recuerdo demasiado. El primer tema del que tengo memoria es El viejito del acordeón, por Mercedes Simone.

No hubo otro Valparaíso más hermoso que ese. Lo que son las cosas: Edwards Bello pensaba que aquel venía cuesta abajo y valoraba como el único al de los años anteriores al terremoto de 1906. Las noticias volaban. El Duce en Abisinia, la salud de Jorge V se iba resintiendo, caía el avión de Gardel, en España todos andaban a la greña. Y mi madre me contaba lo hermoso que era ver, desde el centro de Valparaíso (o sea del sector entre la Plaza de la Victoria y el Parque Italia), el movimiento de los quitasoles multicolores en un juego erótico, en un que sí que no, entre las bellas y los gomosos de Scott Fitzgerald que entonaban la pavería amorosa porteña. Así se iban pasando esos años, 1935, 1936, 1937.

Es el verano de 1936, en Valparaíso. Mi hermana a muerto hace unos meses. Yo tengo fiebre alta y el diagnóstico del tío Santiago es preciso: difteria. Mis abuelas se sientan junto a mí, en la cama. Lento, de modo suave, el tío Santiago emplea azul de metileno para ir quitándome las envolturas blanquecinas de la garganta, cortando los tentáculos de ese pulpo que amenaza al Nautilus en el libro de Julio Verne que leí recientemente. Tío va moviendo lentamente las manos, como las aspas de los molinos que he visto en los dibujos de Doré, en la edición ilustrada del Quijote que hay en casa. Mi madre, más allá, mueve la cabeza y evita el llanto (cincuenta años después, me dirá que había decidido suicidarse si yo también moría, como un rechazo al mutismo de Dios). Me prepara un jarabe que tiene un extraño sabor, como el de las naranjas amargas. Y me da, más tarde, unas gotas, “Nican”. Mi abuela María dice, casi a mi oído, que mi padre compró, a pedido mío, una bomba de juguete, como las que apagan incendios, y con ellas se calmará la sed que me devora, apenas pasa la fiebre y los bomberos lancen los chorros de sus mangueras. Que tengo que estar muy recuperado, pues, como todo hombre, debo ser un príncipe. Me advierte, eso sí, que no debo casarme antes de los treinta años. Agrega: “Tienes que vivir tu vida en la juventud”.

Me extraña lo dicho por ella, pues agrega que la juventud “dura muy poco”. Tal vez, en este momento, puedo organizar el contenido, y hasta el tono de su habla: “El hombre que es joven, sigue buscando mujeres, como las cabras montenegrinas los yerbajos en las tierras altas, hurgando entre las piedras. El casamiento de los jóvenes es asunto que trae desdicha”. Y continúa: “La joven bonita, silenciosa, se convierte en una mujer de falda negra, de moño tieso, de delantal café, que irá día a día al mercado, para regatear, cuidando que no falten ni los fósforos ni las velas, mientras el marido joven, como la cabra, tira hacia el monte, cenando habas frías al momento en que pase otra muchacha a quien levantarle las faldas y todo se irá al Diablo”

* * *

Valparaíso es, para mí, también, ravioli y panzoti, las últimas zarzuelas, fiestas de la primavera inolvidables (reina y señora: María Luisa Señoret) y el colegio de las señoritas Tina y Raquel, en Avenida Argentina, cerca de la parroquia Don Bosco. Recuerdo, borrosamente, cargas de carabineros a caballo, con lanzas. Y muchos incendios. El gasómetro, alfeñiques, una diosa pechiergida con un laúd, colgando como gárgola en un edificio próximo de la Plaza de la Victoria, el cine Avenida con sus películas. Poco recuerdo de casas y de interiores. Yo vi la infancia en los grabados de los libros y en las páginas de los diarios, pero las sensaciones que acumulo, y que cuento ahora, me iluminan. Los ascensores eran fiestas de domingos. Tíos y tías con almacenes en distintos cerros obligaban a un periplo como el de Miguel Strogoff. Los dialectos solían confundirme, pero nunca los gestos. Mi tío Salvador Basile me llevaba, a veces, al cerro El Litre. Allí cobraban los arriendos de decenas de casas y merecía la mirada atenta de Armando Méndez Carrasco quién lo retrataría veinte años después en su novela “El mundo herido”.

¿Qué más decir? Todo. Mi única demagogia conocida consiste en exaltar al Valparaíso de mi niñez. Es parte de la mitología general, pero ¿existe algo más bello que Valparaíso nocturno, con luces centellantes, visto desde las alturas de Playa Ancha? ¿Y qué decir del muelle, con barcos de Salgari y la imaginación dispuesta a todo gracias al libro de los porqués? ¿Y el recuerdo de “ La música gira y gira”, como el tiempo, como la vida?

Ese vivir en apariencia ligero, con las casas apuntalando los cerros, como un chiste absurdo de alguna película de los hermanos Marx, y canarios, cardenales, alambres, ropa desvalida, trozos de manubrios de bicicleta, tambores de aceites vacíos y señoras que suben penosamente por caminos inexistentes, cargando bolsas con verduras y menestras. Perfidia y estilete en las miradas, o desinterés y sacrificio son actos cruzados de la existencia del porteño de las alturas. El del plan tiene algo de antiguo testamento, de rock and roll y de anacronismo. La vida está arriba, en los cerros. ¡El “guarda abajo”! de los choferes debería inscribirse en el escudo de armas de Valparaíso. No hay bajada en la cual no se produzca un vacío súbito, una metafísica del lugar que impele al gesto trágico, a la caída y a la barahúnda. ¿No serán los microbuses de los recorridos de cerros un anticipo de la barca de Caronte?.

Todo es Valparaíso. Un caleidoscopio en la cual movemos figuras y colores para que se parezca a nosotros mismos. Siempre. Así. Ahora.

* * *¿Ilusión de niño? ¿O Valparaíso era un lugar feliz? No lo sé ni deseo averiguarlo. Se es feliz alguna vez, ¿con qué fin ponerse a examinar la felicidad? La película el pájaro azul, en la que actúa Shirley Temple, me enseñó muy bien, a la edad adecuada, que la felicidad se encuentra en un lugar del mundo que se llama el hogar de uno, el mirlo de todos los días, el pájaro azul de la felicidad. Puede parecer apócrifo cuanto escribo, o la expresión de sentimientos propios de los tiempos de Maricastaña. Así puede ser. Lo que importa es el poder de sugestión de Valparaíso, su capacidad para despertar imágenes. Como la magdalena remojada en la taza proustiana, el nombre de Valparaíso me vuelve ágil, ligero, remoto, sorpresivo y vivo de nuevo, en la memoria, cada día y cada segundo.

* * *

Comienzo a escribir mi diario.

No es necesario apoyarnos en Franz Kafka para admitir que, en un diario, se preservan los cambios a que uno está expuesto en la vida, en tanto los hechos se van convirtiendo en escritura.

Envión íntimo, inventario de gesto o de quejas en singular hacen de un pretérito imperfecto un futuro (im)perfecto. Lo más importante que sucede con las páginas es que se convierten en una posibilidad de entender “el mundo de entonces”, y lo que ha sido de él.

He decidido comenzar a escribir mi diario. Anotaré aquí todo lo que me pasa, lo que leo, lo que no le cuento a nadie, lo que ocurre dentro de mi cabeza. El asunto es que a veces quisiera ser muchas personas. Me miro en el espejo y pregunto al que allí está, quién soy.

Le conté a mi mamá, como amiga y no como mamá, que pensaba escribir este diario, y me dijo que sí, y que eso me mantendría tranquilo en lugar de andar callejeando por la plaza o por la línea del tren, o por la orilla del Cautín. Me dijo también que me ocupara más de las multiplicaciones porque ando como la mona “en ese terreno”.

Anoche hubo un terremoto terrible. Dicen que casi todo Chile se vino al suelo. Mi papá me sacó en brazos, dormido como a las doce de la noche. La abuelita salió gritando, pidiendo ayuda al Señor. En la radio solo se oyen los nombres de personas que preguntan por otras personas, que vivían en Chillán o en Concepción. No hay nada que ver en Lautaro. Ni siquiera pasan los trenes.

Mi papá dice que en marzo nos iremos a Lota, porque el Agua Potable lo ha trasladado. No voy a ver más a mis amigos: ni a los Aspée, ni a la Junia, ni a los Bustos, ni a Dante Iturriaga. ¿Qué podré hacer sin amigos?

Aburre escribir un diario. Es como hacer tareas. Creo que desde hoy, como los egipcios, pintaré monos en el cuaderno. Así no pierdo tiempo y puedo leer los viejos penecas, en donde aparece el detective Chambeco, pero, sobre todo, Grock, el payaso, el de la maleta y el traje a cuadros y la cara de Tony. Me llaman la atención sus ojos: son enormes.

Al principio sufría mucho al ir al colegio San Juan. Las salas son muy altas y oscuras. No soy amigo de nadie. Ahora ya estoy mejor. Mi mamá compra el nuevo Ecrán y se entusiasma mucho, como yo cuando llega El peneca, y devoro lo que le pasa a Nils Holgersson. Don Pedro Aguirre Cerda y Doña Juanita han venido a Lota. Con banderitas nos pusimos frente a la plaza, y lo saludamos. Tenía un abrigo viejo, color ladrillo, y en un bolsillo llevaba el diario. Nos sonrío, y a mí y a Bull nos tocó la cabeza. Mi mamá me dijo que como yo no era aficionado a lavármela, don Pedro iba a tener problemas. No me hizo gracia. Los mineros marchaban por la calle y gritaban. “¡Todo Chile con Aguirre!”.

Estoy feliz, preparándome para la Primera Comunión. Hoy, la señorita Rosa Sánchez, mi profesora —la que dice siempre que debemos estudiar porque ninguno de nosotros va a ser millonario ni veranear en Niza, y que da varillazos fuertes a los que se portan mal en clase, porque dicen que tiene algo que se llama “neurastenia”— , ha contado una historia ante el curso. Dijo que hace mucho, mucho tiempo, un padre burro llevó a su hijo burrito por la calle para mostrarle cómo estaban las cosas en el mundo y, al pasar por un colegio el burrito le preguntó qué era eso. El burro mayor le dijo que allí se estudiaba para ser buenos burros de grandes. Entonces, el burrito dijo que ahí quería estudiar. El padre habló con la profesora y fue matriculado allí. Al comienzo todos se reían del burrito nuevo, porque traía mala formación y sabía muy poco de matemáticas y de lecciones de cosas. El burrito le puso mucho empeño y preguntaba, leía, aprendía, era cortés y de buenos modales. Hasta que un día, la profesora miró al curso y dijo que el burrito ahora era el mejor alumno del curso, un verdadero modelo, un “ejemplo de perseverencia”. Que ya era todo un señor burro sabio.

La señorita Rosa, pasó la vista por el curso, miro a Carvallo y le dijo que él todavía seguía siendo el mismo burro de siempre. Después, me pidió que me pusiese de pie, al lado del banco, y me dijo sonriendo: “ tú eras aquel burrito y yo no voy a olvidar lo burrito que eras antes. Cuando llegaste desde Lautaro a comienzos del año, sabía muy poco, pero tu empeño y tu voluntad te convirtieron en un ejemplo para todos”. Enseguida, dejó el látigo sobre la mesa, avanzó y me dio un beso en la cara, me puse muy colorado y me sentí feliz.

Mi papá está muy afligido porque comenzó la Guerra. Él dice que a va morir mucha gente y que la culpa la tiene Hitler. Yo no entiendo porque la gente hace la guerra. El papá dice que las arreglan los fabricantes de las armas y se dejan matar todos los estúpidos que creen en el patriotismo. Antes el papá hablaba todos los días de la Guerra Civil Española, del avión que se cayó con Mola adentro, de un tal Queipo. De Franco y de un Largo Caballero, que debe ser muy alto. A veces, hablaba también de la guerra chino-japonesa, yo me pongo a pensar cómo lo hacían para disparar al enemigo, si no se sabe quién es chino y quién es japonés, y todos son iguales.

A la hora de la comida, el papá dijo que lo habían trasladado a Los Ángeles y que nos vamos a ir en abril. Yo pregunté si podían dejarme como interno, y dijo que no. Que sí permitían que me fuera con los padres a estudiar para sacerdote en Bureo. Me dijeron que era una “decisión” que yo tenía que tomar cuando fuera grande. O más grande que ahora. “¿Y mis amigos?” —pregunté—. Respuesta del papá: “Ya tendrás otros en los Ángeles”. ¿Qué voy a hacer sin mis amigos?

Anoche dormimos en Lota, en el Hotel Comercio. Después tomamos el tren, pasamos por Concepción, que está casi todo en el suelo por el terremoto, oímos cantar a unos ciegos, algo de que don Pedro Aguirre y su legítima esposa vinieron para ver lo que había pasado en Chillán, y llegamos con lluvia a Los Ángeles. Poco antes de parar el tren, miré el letrero de la estación. Tiene una falta de ortografía dice Los Ánjeles. Le pregunté a mi papá si puedo decirle eso al jefe de estación. Se ríe y me dice: ¡A callar y a comer pescado!”. Pero yo fui corriendo y le dije al jefe de estación:“Señor, ¿qué dice ahí?”. “Los Ánjeles –dice-, porque estamos en los anjeles”. “Entonces tenemos un problema —le dije—, porque Ánjeles se escribe con “g”. Entonces me miró fijamente y me dijo que eso lo arreglarían muy pronto, si yo tenía la razón. Me fui feliz y mi padre se enojó conmigo por andar “tratando de enmendar la plana a los adultos”.

Cambio de casa. Al frente de la Escuela Hogar. Es fea y de madera, pero el papá dice que es lo que podemos pagar. Al lado hay un almacén y compro un cuaderno para escribir este diario.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Alfonso Calderón | A Archivo Claudio Faúndez | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

EL MIEDO De OLVIDAR de ALFONSO CALDERÓN

— Memorias —

Editorial Catalonia, 2022, 300 páginas

Selección C. Faúndez (Poeta)