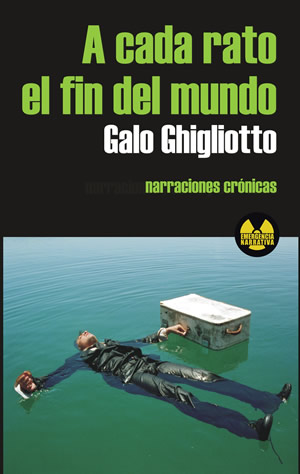

Presentación A cada rato el fin del mundo

Por Alejandra Costamagna

.. .. .. .. .

En Valdivia, su primer libro (de poesía), Galo Ghigliotto escribía estos versos:

“cuando grande quiero ser fantasma

lo pienso al escucharlos jugar a las escondidas

o cuando me llevan a la iglesia

y los veo tomando el sol en las plazas

cuando grande quiero ser fantasma

y penar en las bibliotecas

no pasar hambre ni sed ni sueño

ni perder el tiempo en cama

ni entablando conversaciones estúpidas

todos los fantasmas son inteligentes

podría soplar las ideas que se me ocurran

escribir sueños

y leerlos

cuando los vivos estén durmiendo” (p. 45).

Galo Ghigliotto, lo ven, ya es grande. Pero lo que no ven es que ha logrado también ser fantasma. Y penar en las bibliotecas y soplar las ideas que se le ocurren y escribir sueños y leerlos mientras nosotros, los vivos, dormíamos. Me atrevo a decir, incluso, que A cada rato el fin del mundo es la prueba de que Ghigliotto ha sido fantasma. Es su promesa cumplida en palabras. Ocho relatos como ocho peldaños de unos “paisajes de la mente” –como llama a los pensamientos uno de los personajes de estos cuentos– que suben y bajan por distintas dimensiones. Porque los protagonistas de estas historias tienen la capacidad de desdoblarse y viajar por la conciencia mientras el cuerpo asume una ruta paralela o incluso permanece estático. Siempre habrá más de una vía, más de un cuerpo para canalizar los itinerarios mentales. Pero no crean que se trata de relatos esotéricos o paranormales. Lo que ocurre aquí es de lo más común, es la vida misma en sus expresiones ordinarias. Pero es también la aparición de una veta extraordinaria que de pronto sacude a esas vidas y las expone a un abismo que antes han sido incapaces de advertir.Entonces es el delirio pero también el aterrizaje. O la tensión, más bien, del aterrizaje moldeando al delirio y viceversa. Y siempre viceversa.

A lo que se resiste Galo Ghigliotto –o sus hablantes, más bien, suertes de alter ego en varios casos– es a seguir una perspectiva unidireccional, una mirada plana de la existencia. Y la escritura ensayada como una forma concreta de la existencia conduce también a la renuncia de las posibles estructuras lineales. Véanlo. Así parte “A cada rato el fin del mundo”, el texto inicial, que da título al libro completo:

“Si esto fuera un relato, tendría un comienzo, un desarrollo, un desenlace definido, además de un personaje principal y quizás, al final, un aprendizaje o moraleja. Pero no he querido escribir relatos, quizás porque no sé hacerlo o porque creo más en la fuerza de los sucesos. Hay tres sucesos que no puedo situar en un tiempo definido: ellos me habitan y no tengo un posicionador satelital que me diga dónde, cuándo, a qué distancia están del hoy”.

Y así termina el libro (no se preocupen, no les voy a contar quién es el asesino). Dice así:

“La vida es eso: escritura, trazo del que sólo se tiene claro que existe un comienzo y un final imprevisible, al que espero podamos llegar, sea como sea”.

Ya lo ven entonces. Estos no son cuentos tradicionales, con principio, medio y fin atornillados. Porque, como decía Grace Paley, “tanto los personajes reales como los imaginarios merecen el destino abierto de la vida”. Y porque estos son cuentos que se nutren precisamente de la vida –y también de la muerte y de los sueños y de las proyecciones y de los delirios que a veces son tan reales como este miércoles a las siete y cuarenta y tanto de la tarde frente a ustedes en La Chascona con A cada rato el fin del mundo saliendo a la superficie.

Vamos por cuento:

El primero de la serie, “A cada rato el fin del mundo”, gira en torno a la explicación que los mayas le daban al día: “el sol, en la forma de un jaguar blanco, recorría el cielo de este a oeste mientras envejecía, hasta llegar al Xibalbá, símil maya del infierno”, cuenta el narrador que es también el protagonista de esta historia sin desenlace, de este momento escénico más bien. Aquí está, si se quiere, la pulpa atmosférica del libro completo.

En “Cuatro pájaros” vemos el vuelo frustrado de tres aves en Francia y de un cuarto emplume no del todo feliz. Son breves escenas, estampas de momentos tristes y bellos. Como la existencia, a fin de cuentas.

El cuento que sigue, “Urciénaga” es acaso el más aterrizado de la serie. Un hombre aburrido de la rutina burguesa, da cuenta de la caída progresiva de sus deseos originales. Pero ese aterrizaje es también la evidencia de dos formas de ver el mundo que chocan, se contraponen y dejan en evidencia el desamparo de estos seres de carne y ficción.

En una sintonía semejante se mueve “La hoja en blanco”, un relato de ausencias en el espacio doméstico. Un relato igualmente fantasmal a su modo.

En “La mujer que no duerme” la protagonista, una insomne infinita, consigue –a punta de desvelos y miles de horas en pie–una “visión transparentada del mundo”. Escuchen al narrador para que se hagan una idea de este potencial de los insomnes: “Era como dibujar –si puede así decirse– rayas, figuras, borrones, animales, cosas: símbolos del dialecto de su mente que protagonizaban historias sin ninguna lógica, no al menos en lo superficial. Aquel sector de su imaginación, desarrollado hacia este particular género de escritura, completaba en ella una doble vida”.

“Abismo de Juan” es un primo hermano del cuento “Urciénaga”. Pero en su desenlace deja filtrar esos filones de realidad paralela que lo liberan del encierro de la realidad real.

“La vida incompleta” es tal vez el relato que mejor sintetiza el espíritu de estos cuentos. La conciencia desmontada del espacio físico, la imaginación versus el registro del día a día, las proyecciones hacia el futuro, los pensamientos como fragmentos de películas y la sensación de estar y no estar al mismo tiempo, de ser más de uno en un mismo cuerpo. Y también un desasosiego vital, si es que eso existe. Una especie de pesimismo activo. Véanlo, escuchen a este narrador apelativo:

“El mundo de las ideas siempre te pareció un espacio sólido, no así el mundo de las emociones. Podría caminar sobre un pensamiento, te decías, pero a la hora de ponderar lo sensible, de inmediato se dibujaba en tu mente la palabra naufragio, en tipografía barroca e inscrita en el borde inferior de un cuadro al óleo en que aparecía un barco ladeado en medio de la tempestad”.

El último cuento del libro, “Sucre-La Paz”, es sin duda el texto de factura más híbrida. Va entre la crónica, el diario de viaje, el cuento y la experiencia de fantasma. Se trata de un viaje real por el corazón del altiplanoy otro imaginario, tanto o más poderoso que el primero. Una narración crónica, como bien dice la bajada del libro.

Pero volvamos al inicio. Al del escritor Galo Ghigliotto, que en 2006 en el poemario Valdiviaya dejabaconfigurados de alguna manera los temas, el tono, las constantes en su escritura: la idea de habitar un espacio regido por las palabras. Sin embargo en A cada rato el fin del mundo hay algo fundamental, algo que no estaba antes o estaba escondido porque la realidad no había golpeado aún con su vara de concreto. Me refiero a la pérdida de Arturo Aguilera, amigo, hermano, compañero de ruta, a quien Galo no sólo dedica este libro sino que trae desde algún lugar insospechado –acaso el paisaje mental definitivo– y lo instala como una presencia silenciosa en cada una de las líneas de estos relatos.Escribir para establecer diálogos secretos, para hablar con nuestros vivos, nuestros muertos y nuestros seres imaginados. Escribir para detener el tiempo. Y escribir también para ser los lectores de nuestra propia historia. Así lo dice el narrador del primer cuento, tal vez el más galoghigliottano de este libro que hoy empieza su viaje propio. Dice:

“La vida es de quien lee, no de quien escribe. Vaya y busque entonces el principio y el final verdaderos, el argumento, el desarrollo, y si necesita desenlace, ya le digo: cualquier cosa sirve, incluso una pequeña manchita de tinta circular”.