Proyecto

Patrimonio - 2007 | index | Juan Pablo Riveros |Arnaldo Enrique Donoso | Autores |

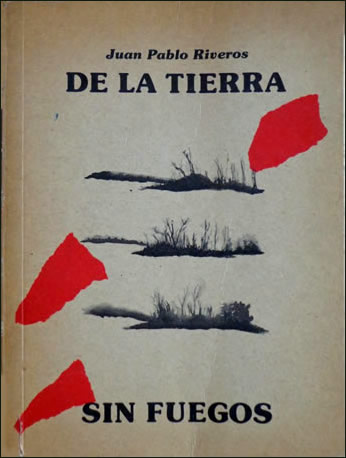

De la tierra sin fuegos (1986), de Juan Pablo Riveros.

Acero y fuego: discursos homocinéticos

Por Arnaldo Enrique Donoso

Nunca hay que preguntar qué quiere decir un libro, un significado o un significante; en un libro no hay nada que comprender, tan sólo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con qué hace pasar o no intensidades, en qué multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, con qué cuerpos sin órganos hace converger el suyo. Un libro sólo existe en el afuera y en el exterior.

Gilles Deleuze / Félix Guattari

Operan de modo homocinético dos discursos cuando éstos se ponen en funcionamiento de manera análoga, realizando un mismo movimiento de enunciación y digresión, cooperando hacia un sentido mayor. De los variados discursos que aloja De la tierra sin fuegos (1986)(1) del poeta Juan Pablo Riveros (1945), examinaremos dos que asumen tal condición homóloga y que al mismo tiempo suturan el contexto de producción de la obra con el flujo histórico. Nos interesa estudiar cómo operan

mismo tiempo suturan el contexto de producción de la obra con el flujo histórico. Nos interesa estudiar cómo operan

1) el argumento reivindicatorio, “histórico y antropológico de las sociedades y culturas anuladas y exterminadas en la zona austral de Chile” (Carrasco 1998b: 70)(2), esto durante las postrimerías (último tercio) del Siglo XIX y comienzos del XX, mediante la reconstrucción imaginaria de la cosmovisión de tres grupos étnicos y sus conflictos con el elemento invasor; y

2) la inserción del discurso antidictatorial, que intenta establecer semejanzas suprahistóricas entre las matanzas de selknam, yámanas y qaweshqar, y las de la dictadura militar, específicamente con los casos “degollados” (1985) y “quemados” (1986)(3).

Ambos discursos se encuentran presentes en dos poemas del apartado “III: Selknam”. Estos discursos –“desarrollos sémicos mayores, perceptiblemente unificados, diferenciables por ende, y que a modo de vasos sanguíneos recorren el cuerpo del texto” (Rojo 2001: 23)–, trazan intensidades caspi(4), caspi-aion(5), que inscriben su presencia cada vez que el texto es tratado por el lector. Así, de manera espontánea emerge una realidad no-textual en el texto, o más bien textualizada poéticamente por el autor. Caspi y aion, son abstracciones, coordenadas inmateriales, pero, sin embargo, son también una especie de memoria de situaciones históricas concretas. La escritura de Riveros es caspi y aion pues permanece, resiste: es objeto de correlaciones de fuerzas internas cuya afirmación y estabilidad son irreducibles.

Respecto de lo anterior, es de notar que el texto que estudiamos articula una multiplicidad de escrituras que el poeta (cual copista) reescribe, glosa, traduce, actualiza, hace discutir polémicamente, provocando contrapuntos textuales-discursivos, montajes de escritura que encuadran su macronarración en el espacio de una “enunciación sincrética” (Carrasco 1998b: 79) o entronización de un circuito referencial del que se toman elementos heterogéneos hacia la construcción de un alcance plural, mayor. Según Carrasco (1998b), las estrategias textuales de De la tierra sin fuegos están orientadas por una escritura en segundo grado (Genette 1989). Esto reforzaría, según nuestra posición, y como veremos, no el nivel narrativo básico de la obra al que alude Carrasco en repetidas ocasiones, sino que, más pertinentemente, un campo argumentativo que aloja una lectura sublineal “que se esfuerza por comprender los sentidos ocultos e implícitos del texto […es decir], los códigos culturales más que los meramente lingüísticos” (Araya 2006: 6). Se posibilita una nueva lectura y un nuevo lector que, en su contemporaneidad, vislumbra un nuevo examen de la historia y la contingencia.

DISPOSICIÓN TEXTUAL

De la tierra sin fuegos se estructura sobre seis secciones: “I: Naturaleza”, “II: Precauciones”, “III: Selknam”, “IV: Yámanas”, “V: Qawashqar” y “VI: Despedida”. Sin embargo, fuera de esta jerarquía encontramos variados elementos de índole gráfica y paratextual. Por ejemplo, un “mapa no oficial” (Riveros 1986: 3) que nos informa acerca de las concentraciones de poblados indígenas australes, titulado “Tierra del Fuego antes de su desaparición”; una dedicatoria a la memoria del antropólogo francés Joseph Emperaire y a la del sacerdote y etnólogo austriaco Martín Gusinde, homenaje seguido de un epígrafe que contiene una cita de los escritos de éste último (7). Entre las páginas 9 y 11, aún fuera del vertebrado-poema, se narra un rapto surreal de quien luego transmitirá el flujo de voces y escrituras que concatena el texto. El sujeto de la enunciación es capturado por un grupo de onas que le llevan a una comunidad escondida y remota. En un estado catatónico, dominado por la presencia de los hombres fueguinos, el prisionero intenta aprehender los signos que a su alrededor oscilan. Entiende lo que dicen los onas en sus rituales, pero no distingue sus voces. Refiere que los hombres le llaman (“Were, wenne, wint”, es decir, “¡Pronto, ven acá!”) sin mover los labios, en una comunicación que prescinde de la articulación fonética. Se le pide que no recuerde nada de su persona ni de su pasado (10). El sujeto, tampoco debe especular sobre el futuro, pues el futuro y el pasado confluyen en el ahora. Se refuerza esta idea en el segmento final del misterioso relato del rapto: por una parte, los rituales de sus centinelas se realizaban en cualquier momento del “día” (noción poco aventurada en este caso), y por otra, no existía ni luz ni sombra; pues todo tiempo era un absoluto(6) (11). Sucede a esta relación un epígrafe de Murena, que habla de recuperar una mirada apocalíptica ante el mundo, pues esta frágil creación –el mundo que conocemos– puede desaparecer en cualquier instante.

Ya en el entramado textual –De la tierra sin fuegos como poema único–, en “Naturaleza” (ocho poemas), se entregan las características de los paisajes patagónicos como una forma de posicionar, en el imaginario lector, el escenario en que se desarrollarán las siguientes series. La sección habla de un “paisaje barrido” –la imagen del viento barriendo como un cometa el suelo austral–, de “las mismas tormentas, el mismo / corte, la misma espesura de los bosques / y las móviles tuberas siempre las mismas” (17).

Estos escenarios y fenómenos son instantaneidad infinita, siempre refrendándose en un estadio sin tiempo. El “Desmesurado Poder” (así, con mayúsculas) “de las furias naturales” y los “Fuertes vientos [que] deforman la copa / de los árboles”, proyectan la ominosa presencia de la naturaleza. Se hace presente la simbiosis botánica, característica en zonas de clima extremo: “Asociaciones vegetales fundamentales” (20). El sujeto entrega tales visiones en una lengua material y geométrica que fija en el ojo lector sorprendentes imágenes:

Archipiélagos naturalmente

torturados. Pulverizados mares.

Árboles desgarrados y hondas

mordeduras de mar en las rocas” (21); o bien

Altas montañas como ejes graníticos.

Deslumbre en los ángulos superiores de las cumbres […]

Ventisqueros

azules trizándose eternamente, como monjes

arrodillados en las vigilias (24).

El capítulo “Precauciones” se compone de un solo texto, “Precaución”. En éste aconseja de manera metafórica al lector que entre sin miedo al espacio-libro y a la multiplicidad de seres y voces que encontrará en su interior. Riveros realiza una analogía entre las profundidades marítimas y el libro. Pero, también el poema contrae el valor de arte poética: aún cuando el autor debe ingresar a las profundidades de la creación artística (“paraíso oculto”), debe dejar un cordón que le provea de oxígeno, quedando, el “hocico” de éste, “abierto al ancho mundo” (29).

“Selknam” (treinta y seis poemas) inicia el recorrido por la cosmogonía y cosmovisión del pueblo ona. Se presentan sus dioses, como Temáuquel (“el que vive allá arriba”), dios creador de la Tierra (35). Su enviado, Quenós, es “el arquitecto luminoso”, aquel que dio vida a los hombres y seres de la Tierra. También se le atribuye a éste la creación del sol y las estrellas. El mito dice que al bajar Quenós sobre la Tierra informe, moldeó un puñado de barro formando los órganos masculino y femenino: así se creó el hombre y la mujer ona (37-38). En páginas siguientes, Quenós entrega un discurso en que dicta las reglas de convivencia y disciplina selknam: independencia a la vez que generosidad, capacidad de trabajo, ejercitación del cuerpo a través de las caminatas, natación y ascenso de montes, velocidad para la caza, reserva en juicios y pensamientos, cuidado del conocimiento y tradiciones de su raza, igualdad entre hombres y mujeres, respeto por las especies vegetales y animales, pues todo es caspi, todo proviene de un solo creador (38-39). Luego de tales lecciones, y muchas otras, Quenós deja a los selknam.

El poema “Caspi” (41) es decisivo en nuestro planteamiento. Se precisa que caspi es una abstracción ona compleja. En “la sombra / de un hombre; en el reflejo de un rostro / en lo íntimo del agua” se encuentra la esencia de aquello que permanece difuso en el espíritu del hombre. Es aquella existencia que da cuenta de otra que le es familiar por constituirse de las mismas sustancias espirituales y la pureza de todo lo creado. Posteriormente, hace su aparición Yoshi, el espíritu del bosque. Yoshi se forma por variados espíritus que convergen en su esencia inmaterial y que vaga(ba)n por los bosques y selvas australes, impalpables (42).

Cuanyip representa otra fuerza modeladora del mundo. En un principio existían los hohuen, seres inmortales. Cuanyip suprimió la inmortalidad para que los hohuen no acumularan un conocimiento exagerado del mundo y no sucumbieran a la corrupción. Al morir, los hohuen se convirtieron en bosques, océanos, rocas, aves, acantilados, etcétera, manteniéndose en estado caspi. Luego de combatir a aquellos hohuen que se apartaron del camino descrito por Quenós, Cuanyip creó el régimen del día y la noche (44-47).

Luego de lo expuesto, el hablante prosigue en su recorrido por la cultura, dioses y tradiciones ona: Hain, o ceremonias de iniciación (48-50); Jon, chamanes o hechiceros, casta que contenía el conocimiento religioso y la espiritualidad, la perfección del Jon era alcanzar la comprensión del interior del hombre, lo inexpresable; se decía que la interioridad de un Jon podía alcanzar a Cra: la luna (52-53); Sho’on, el cielo como una cartografía de sus dominios, etcétera(7).

Siguiendo a Ostria (1992), “Yámanas” (treinta y cinco poemas), tercer apartado, disloca el imaginario terrestre del capítulo anterior hacia el mar. “Yámanas” posee un lenguaje más directo y sintético que “Selknam”, privilegiándose el tono descriptivo y la sentencia breve. Los siete primeros poemas asumen, nuevamente, la función de informar al lector sobre la geografía y clima del extremo sur del continente americano. En “¡Oh cantos!” (92) se inicia la revisión de los rasgos culturales yámana (yagán). Dicha etnia no poseía ningún tipo de organización social; cazaban nutrias y focas para comer y usar el cuero. Recolectaban erizos y moluscos para alimentarse. Se subvierte el mito darwiniano creía a los yaganes un pueblo antropófago y se muestran sus avances técnicos (arpones, lanzas, cuchillos de hueso, armas, canoas de tronco ahuecado, etc.). Se realiza el perfil de un pueblo “manso. Y generoso” (94). Watauinewa es el padre, el dios supremo, es quien envía el hidabuan (“amor del padre”) a los hombres para que éstos vivan en fraternidad. Existían las loimayécamush (escuela de hechiceros). Los jóvenes yámanas se sentaban frente a un fogón entonando melodías, imitando a los ancianos, hasta llegar a la inconciencia y la visión, convirtiéndose en yécamush (hechiceros) (106). Para los yámana, el mar es la abundancia y lo perfecto en su armonía y cadencia (108-112).

La sección siguiente, “Qawashqar” (veintisiete textos), posee el mismo tono del capítulo anterior. El sentido, otra vez, es informativo: descripción de los alacalufes (125); mención a mitos como el de Atqasap, un ratón que refleja en relatos orales las costumbres e historia del pueblo qawashqar (130); se hace alusión a Ayayema, espíritu del mal que mora en los pantanos y la espesura de los bosques, que incendia las chozas, hunde las canoas, precipitando a la muerte a los qawashqar (131), a las ceremonias de cura de enfermedades y de exequias (132-134), al búho como pregonero de la muerte (140), a la costumbre de no comer choros, cholgas y quilmahues crudos –machas y erizos podían comerse crudos, pero sólo el mismo día–, la prohibición de comer los interiores de una foca, etcétera (141); y la muerte de los qaweshqar a manos de marinos que ejercitaban disparando a las canoas y chozas (151).

“Despedida”, última sección, se compone, al igual que “Precauciones”, de un solo texto: “Despedida de martín Gusinde: 1923”. En este poema, glosa del diario del sacerdote y etnólogo austriaco, se pone en evidencia el afecto que tuvo éste por cada una de las comunidades con las que vivió durante un período de cuatro años, lapso en el que realizó un gran número de expediciones por Tierra del Fuego. El poeta sentencia que los pueblos desaparecieron a manos del kolliot (“el hombre blanco”, “el occidental” en lengua ona).

Sigue a “Despedida” una serie de dieciocho fotografías en las que aparecen retratados habitantes australes de las tres etnias aludidas (157-193). La última fotografía muestra al kolliot, armado de rifles, cazando onas. Este es un testimonio visual que inmortaliza la fisonomía y presencia de hombres y mujeres que desaparecieron a manos de otros hombres. En sus rostros se refuerza la caracterización íntima que Juan Pablo Riveros ha intentado en su obra, imbricada con el valor histórico de las imágenes y de los documentos que, en un montaje intertextual, denuncia la matanza y los horrores cometidos por el hombre blanco.

A estos documentos debemos agregar las secciones “Glosario” (197-202), y “Notas” (205-209), es decir las referencias en las que se apoya la escritura de Riveros.

DISCURSOS HOMOCINÉTICOS: ACERO Y FUEGO

Ahora nos centraremos en el estudio de dos poemas de la sección “Selknam”. Nos referimos a “Exterminio Ona (1875-1905)” y “Dawson”. En éstos, como dijimos, convergen dos discursos homólogos en su sentido e irrupción: el testimonio de la desaparición de las etnias australes, por una parte, y el discurso antidictatorial que emplaza a la justicia, por otra, cooperando ambos a un sentido mayor: el enaltecimiento de los valores humanitarios.

“Exterminio Ona (1875-1905)”. Fuego

La formulación de “Exterminio Ona (1875-1905)” (64-66), es eminentemente de corte intertextual. A través de un montaje escritural, Riveros plantea una polémica discusión de fuentes históricas que se imbrican con la perspectiva del sujeto de la enunciación en un protocolo integrador de voces que reconstruyen argumentos útiles para articular un discurso conmovedor de reivindicación de los valores humanitarios. La contemporaneidad de la voz caspi en el poema se desplaza en un tiempo sin bordes (aion) para recrear transcontextos y/o un discurso transhistórico que despliega una po-ética política que lucha contra la amnesia. En efecto, los primeros versos se refieren a los años de la conquista española: “A los buscadores de oro, Auri Sacra Fames / siguieron otros enemigos de los indios / más perversos y poderosos: Los estancieros” (64). Aquí se presenta una primera homologación discursivo-histórica: una analogía entre de la avaricia del español imperialista con la brutalidad de un nuevo colonizador, ligado al capital y al robo de los territorios pertenecientes a los aborígenes –no obstante se presente tal similitud como una superación. La razón por la cual se encuentra el kolliot en las latitudes septentrionales es por las exclusivas condiciones de la región de Magallanes. Al respecto, trascribimos un segundo segmento:

Extensas llanuras cercadas. Despojados

los onas de sus cotos de caza. Ellos,

que poseían estos bienes inmuebles «de manera

que ni siquiera sabían que fuesen bienes inmuebles…»

jamás reclamaron título legal alguno (64).

Según Riveros, una fuente periódica inglesa, en 1872, notifica que

Indudablemente la región (Magallanes) se ha

presentado muy apropiada para la cría del

ganado; aunque ofrece como único inconveniente

la manifiesta necesidad de exterminar a los fueguinos (Ibíd.).

Tal razón autoriza al invasor a talar, quemar bosques, exterminar al guanaco, introducir especies animales foráneas y asesinar al indígena. Los pioneros hacen negocios con las cabezas de los habitantes originarios:

[el] Museo de Antropología de Londres […]

pagaba hasta ocho libras esterlinas por cabeza.

No respetaban… mujeres… niños…

ni ancianos (Ibíd.).

Riveros pone en cuestión el discurso científico. Entre la cultura selknam y el Museo Antropológico de Londres existe una relación dramática; la ciencia se provee de objetos de estudio mediante el genocidio. La matanza y la miseria fisiológica presentan un cuadro trágico:

un día los onas

despertaron y hallaron sus campos nevados de ovejas.

Famélicos, mujeres y niños:

«Ante la boca de nuestros Winchester, cogen

aquello que consideran producto de su tierra» (65).

El segmento siguiente homologa los dos discursos en los que indagamos. Transcribimos:

Grandes perros de caza

sueltos

en los campamentos indios.

Innumerables niños onas

muertos a mordiscos.

«Entonces una camioneta militar

nos alcanzó. Alguien llenó un envase

con bencina y le atornilló un fumigador manual.

Un oficial nos roció de rodillas a cabeza. Y tendiéndonos nos arrojaron

[fuego.

Y entonces ardimos.

Me esforcé en apagar el fuego.

Carmen Gloria oscilaba a mi lado

como un péndulo en llamas.

Al pararme recibí un culatazo en la nuca

y ella, otro que le voló los dientes.

Luego arrojaron nuestros cuerpos humeantes

en una acequia de Quilicura» (Ibíd.).

La imagen evocada de persecución de niños onas sirve como sustrato para la narración posterior. Se trata de una glosa de “la versión del Depto. Pastoral de Derechos Humanos” sobre la tortura que sufrieron los jóvenes Carmen Gloria Quintana, de dieciocho años, estudiante de la Universidad de Santiago de Chile, y Rodrigo Rojas DeNegri, fotógrafo de diecinueve años, residente en EEUU, el dos de julio de 1986, luego de una protesta contra la dictadura militar. Ambos fueron detenidos por una patrulla militar, para luego ser rociados con combustible y quemados. Rojas DeNegri agonizó cuatro días, falleciendo en la Posta Central. Las quemaduras le cubrían el 90% de su cuerpo. Carmen Gloria sobrevivió quedando con graves secuelas físicas y psicológicas.

La transposición temporal es violentísima. “Entonces una camioneta militar nos alcanzó”, dice el texto. Ese “entonces” deja fuera del foco lector, de manera elíptica, todo un cotexto que se supone acumulado. La narración de la tortura en el poema está a cargo de Rodrigo Rojas: “Carmen Gloria oscilaba a mi lado / […] Al pararme recibí un culatazo en la nuca / y ella, otro que le voló los dientes” (65). Mejor dicho aún, la narración de la tortura en el poema está a cargo del caspi Rojas DeNegri, de su espíritu que historiza fragmentos de nuestra historia reciente. El devenir caspi ligero y leve susurra en la escritura de Juan Pablo Riveros, situando en un mismo nivel a los estancieros y los efectivos militares chilenos, a los selknam asesinados y a las víctimas del régimen militar. Caspi como subjetividad que introyecta la palabra al espacio íntimo de la memoria y la verdad del hombre y que sólo existe en el diálogo con otra subjetividad caspi con la que se pone en contacto: la memoria de un pueblo diezmado por rifles, cañonazos, degollamientos, mutilaciones, quema de bosques, exterminio del guanaco –fuente de alimento selknam– y por la estricnina que le inyectaban a las ovejas para que, al cazarlas y comerlas, los indígenas murieran envenenados.

Por último, el poeta se pregunta por el papel de la justicia en los bestiales hechos. Hay que tener en cuenta que en Tierra del Fuego no hubo pacificación. El indígena no debía hacerse lacayo para sobrevivir. Sólo perecía. La tarea del terrateniente fueguino de las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX consistía en ocupar y colonizar territorios deshabitados o en posesión de pueblos nativos, exterminar a éstos últimos, fundar reductos ganaderos, promover la circulación de mercancías. Esta nueva “hazaña épica” (Barraza) de expoliación –una más en nuestra historia– nunca fue juzgada por las autoridades, pues correspondía a una política de Estado. Al decir de Riveros:

¿Las Autoridades Competentes?

¿Cuáles autoridades competentes? ¿La opinión pública?

Algunos vecinos magallánicos y Misioneros Salesianos

fueron la opinión pública.

«El horroroso drama de aquella planeada

destrucción se desarrolló en unos treinta años» (66).

Demasiado tarde la “Convención para la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, de 1948; la “Convención 107 de la Organización Internacional del Trabajo, Concerniente a la protección e Integración de Poblaciones Indígenas, Tribales o Semitribales”, de 1957; la “Declaración sobre Raza y Prejuicios Raciales” de la UNESCO, de 1978; o la “Declaración de Principios de los Derechos Indígenas”, adoptada por la “Cuarta Asamblea del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas”, en 1984 (Vidal 1994: 87). La destrucción de un patrimonio cultural incalculable y de vidas humanas en Tierra del Fuego, fue, es y será un crimen sin culpables.

“Dawson”. Acero

En la misma dirección, el poema “Dawson” (67-70) plantea nuevamente digresiones acerca del discurso de los vencidos, a partir de sujetos históricos reconocibles en el aparato de referencias articulado por Riveros. Las “semejanzas suprahistóricas”, de las que habla Carrasco (1998b: 78), se realizan con conexiones manifiestas en un plano interlocutivo: diversos son los sujetos de la enunciación, diversos los enfoques y argumentaciones, diverso el estatus textual –por cierto inestable, aunque “suma coherente de diversas coherencias” (Segre 1985; cit. Barraza 2004: 267)– que evidencia el carácter conflictivo de sus implicaturas y sus estrategias de enunciación y argumentación.

El bricolaje(8) alcanza su operatividad desde el inicio, en el epígrafe del poeta Aristóteles España –de un poema homónimo al que estudiamos–, referente a la marcha de los presos confinados a Isla Dawson durante el régimen de Pinochet. El paralelismo se da en esta oportunidad porque Isla Dawson fue “También campo de concentración / de onas y alacalufes” (Riveros 1986: 67). Expulsados los selknam y qaweshqar de sus “sho’on milenarios”, asesinados sistemáticamente por compañías extranjeras, víctimas de estancieros (Stubenrauch, Mc Rae, Mr. Bond, Sam Ishlop), los fueguinos sucumben ante las estratagemas de quienes pagaban por el genocidio (Popper, Mac Clelland). La brutalidad llega a límites insospechados:

Igual suma cancelaban los Pioneros por un puma,

por un par de orejas de niño o adulto.

Llenos

los campos fueguinos de onas sin orejas.

[…] una libra esterlina

por cada cabeza, testículos o senos,

por cada cosa muerta (68).

La misma fórmula de introducción temática del discurso pro-derechos humanos de “Exterminio Ona (1975-1905)” se plasma aquí: “Grandes cacerías en la Patagonia. / ¿Derechos Humanos? ¿Derechos humanos Parada, Guerrero, Nattino? / «Degollad a cuantos indios encuentren»” (Ibíd.). Los degollados: Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda y Manuel Leonidas Guerrero Ceballos. Según el Informe Rettig

el 28 de marzo de 1985 fue secuestrado en la vía pública en el sector alto de la capital Santiago NATTINO ALLENDE, publicista de militancia comunista, sin cargos conocidos dentro de esa agrupación.

Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana fue secuestrado en momentos en que llevaba a su hija al Colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel PARADA MALUENDA, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad. En esa misma oportunidad fue secuestrado Manuel Leonidas GUERRERO CEBALLOS, profesor e inspector del mismo colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), quien era amigo desde hacía largos años de José Manuel Parada.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago NATTINO señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican la presencia de un helicóptero en los hechos y de desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta ya que se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el hecho.

[…] Pese a las intensas actividades desplegadas no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985 cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel […] Manuel GUERRERO, José PARADA y Santiago NATTINO fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos (Proyecto Internacional de Derechos Humanos 2006).

“Cacería”, es la palabra que principia las intensidades caspi del “caso degollados”. Detenidos por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), Parada, Guerrero y Nattino son caspi y testimonio del “corazón del hombre”.

En lo sucesivo, “Dawson” reescribe las señales de ruta del poema anterior: “Urgente fue la eliminación del guanaco / envenenamiento de alimentos, ropa, baleo indiscriminado” (Ibíd.). Se modelan semas y sentencias que introducen connotaciones extrínsecas a la enunciación en la que están inscritas, y que confeccionan un nuevo tejido de relaciones suprahistóricas y transhistóricas:

Con todo, el punto clave es conseguir

una orden por algunos soldados

que nos ayuden a arrinconar a

los indios y llevarlos a Isla Dawson […]

Ay de aquellos que dominan con ejércitos

y cuya sola ley es el poder

[…]

estamos moviendo cielos y tierra

para obtener que el Gobierno chileno

remueva a los que quedan hacia

Isla Dawson (69, nuestro énfasis).

Corroboramos que todos los segmentos subrayados en la cita anterior presentan una complexión temporal-situacional ambivalente. El primero proviene de una carta de un estanciero magallánico a su socio en Europa. El segundo viene del Canto LXXVI de Cantares Pisanos de Ezra Pound, mientras que el tercero procede de una carta del estanciero Mc Clelland a su socio Braun. La imbricación de discursos y su irrupción oblicua se hace aún más ostensible en las últimas líneas del poema:

Y en 1911, Septiembre,

expiró el contrato de la misión en Dawson

con un cementerio de ochocientas tumbas.

Dawson quedó a la espera.

«El campo de Compingin, en Punta Grande, fue

‘inaugurado’ el mismo 11 de Septiembre de 1973

con sesenta detenidos de Punta Arenas… El campo

de Río Chico funcionó desde el 20 de Septiembre…

Hacia Enero del 74 había unos 400 presos.

…El último de los ‘dawsonianos’ recuperó la

libertad en Junio de 1977» (70; nuestro subrayado)(9).

De la tierra sin fuegos subordina unidades enunciativas de segundo grado que coexisten de manera paralela, aleatoria y secuencial. Elementos paramétricos incrustados a lo largo del entramado textual que expanden y diseminan vectores que profundizan las fragmentaciones del texto hasta unirlas en un bloque discursivo con una escritura hipertextual impecable, palpable en fuego y acero en sus polos de desviación. Las páginas escritas por el caspi Juan Pablo Riveros son bricolaje, resistencia y reivindicación.

Arnaldo Enrique Donoso

donoso_arn@hotmail.com

(1) Existe segunda edición aumentada y corregida por el autor: Riveros, Juan Pablo. 2000. De la tierra sin fuegos. Concepción: Cosmigonon. Utilizamos la primera edición para nuestro análisis.

(2) El notable estudio del profesor Carrasco (1998b), lamentablemente, posee variadas imprecisiones en las referencias al libro de Riveros. Si se quiere revisar este artículo, se debe contrastar cuidadosamente el artículo de Carrasco con la obra en cuestión.

(3) Cabe decir que escribir tan explícitamente sobre estos tópicos fue un gesto de valentía por parte de Riveros, pues, recordemos, De la tierra sin fuegos fue publicado en 1986, mismo año en que ocurrió el “caso quemados”.

(4) Caspi, en lengua selknam “[es] el ánima o espíritu como una sombra impalpable […] También es aquello que permanece de un muerto, lo que queda luego de su desaparición terrenal” (Riveros 1983: 198).

(5) Aion: “bifurcación incesante del presente en pasado y futuro. Así ocurre en el estoicismo donde Aion se define como la bifurcación eterna del tiempo […] deduce a una interpretación singular del tiempo donde lo que se destaca de él es su dimensión virtual, es decir, el pasado y el futuro que, en rigor, no son o no existen efectivamente […esto] induce a pensar que se está ante una interpretación del tiempo que concede estatuto fundamental al incesante devenir” (Universidad de Chile 2006).

(6) Véase nota anterior.

(7) Hemos omitido el comentario de los poemas “Exterminio ona” (64) y “Dawson” (67). Éstos serán abordados críticamente en el apartado posterior.

(8) “Procedimiento de composición que consiste en intercalar o combinar fragmentos […] reconocibles, que pasan así a integrar una nueva estructura. Frente al collage o al assemblage el bricolaje se caracteriza por trabajar con materiales no inocentes, sobresaturados semiológicamente, con ancestro cultural o prestigio artístico” (Schiavo 1971: 611-612; nuestro énfasis).

(9) La distribución de los números en el segmento transcrito es de suma importancia para la producción de efectos comunicativos y estímulos lectorales. Esta forma conclusa, simétrica y eurítmica de ordenación es una estrategia aguda y convincente, pues disloca la función referencial del (los) enunciados hacia la función emotiva, sin la cual la lectura ideológica y el discurso argumentativo propuesto por Riveros serían incompletos.

Araya, Juan Gabriel. 2006. “La visita del presidente: texto y contexto”. En Villegas, Juan. 2006. La visita del presidente o Adoraciones Fálicas en el Valle del Puelo. Santiago: Mosquito Comunicaciones.

Barraza, Eduardo. 2004. De La Araucana a Butamalón: el discurso de la conquista y el canon de la literatura chilena. Valdivia: Estudios Filológicos.

Carrasco, Iván. 1998a. “La poesía etnocultural: modelo de una sociedad en diálogo”. En Lengua y literatura mapuche 8: 51-61.

_____________. 1998b. “De la tierra sin fuegos: Voz de los que no tienen voz”. En Revista Chilena de Literatura 62: 69-82.

_____________. 2002. “Interdisciplinariedad, interculturalidad y canon en la poesía chilena e hispanoamericana actual”. En Estudios Filológicos 37: 199-210.

Cornejo Polar, Antonio. 1994. Escribir en el aire: Ensayo sobre la heterogeneidad sociocultural en las literaturas andinas. Lima: Horizonte.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari. 1994. Mil mesetas. Valencia: Pretextos.

Genette, Gérard. 1968. “Estructuralismo y crítica literaria”. En Pignau, Bernard y otros. Lévi-Strauss: estructuralismo y dialéctica. Buenos Aires: Paidós.

_______________. 1989. Palimpsestos: La escritura en segundo grado. Madrid: Taurus.

Ostria, Mauricio. 1992. “De la tierra sin fuegos: Los fuegos de la escritura”. En Acta Literaria 17: 171:184.

Proyecto Internacional de Derechos Humanos. 2006. “Manuel Leonidas Guerrero Ceballos” [en línea].

http://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados%20G/

guerrero_ceballos_manuel_leonida.htm [consulta: 16 de octubre de 2006.]

Riveros, Juan. 1986. De la Tierra sin Fuegos. Concepción: Ediciones del Maitén.

Rojo, Grínor. 2001. Diez tesis sobre la crítica. Santiago: Lom.

Schiavo, Leda. 1971. “Tradición literaria y nuevo sentido en «La Marquesa Rosalinda» de Valle-Inclán”. En Actas IV: 611-616.

Universidad de Chile. Glosario sobre el juego [en línea]. Santiago: Universidad de Chile. Departamento de Pregrado. Cursos de Formación General. Filosofía del Juego. <www.cfg.uchile.cl>. [consulta: 11 de agosto de 2006.]

Vidal, Hernán. 1994. Crítica literaria como defensa de los derechos humanos: cuestión teórica. Delaware: University of California, Juan de la Cuesta Series.

Walsh, Catherine. 2003. “Las geopolíticas del conocimiento y la colonialidad del poder: entrevista a Walter Mignolo”. En Polis 4: 1-26.