Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Ariel Dorfman | Alfonso Calderón | Autores |

"Dorando la pildora"

Ariel Dorfman. Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 163 páginas

Por Alfonso Calderón

Publicado en APSI del 2 al 15 de julio 1985

Tweet .. .. .. .. ..

Ariel Dorfman es, en este libro —y en casi toda su obra—, un cronista de "las pesadillas del país", asumiéndolas en dolorosa plenitud con la disposición que le permitirá exorcizarlas. Los receptores, en países lejanos, compartían presumiblemente la tentativa de aproximación, el nivel de su composición, la suma de energía en la configuración de una atmósfera infernal, pero el escritor alentaba la esperanza de que el carácter de fundación que poseen sus historias pudiesen, en distintos niveles, ser compartidas, en una "dimensión crucial" por sus verdaderos destinatarios, por los que buscan botellas arrojadas en el mar, por los lectores de Chile.

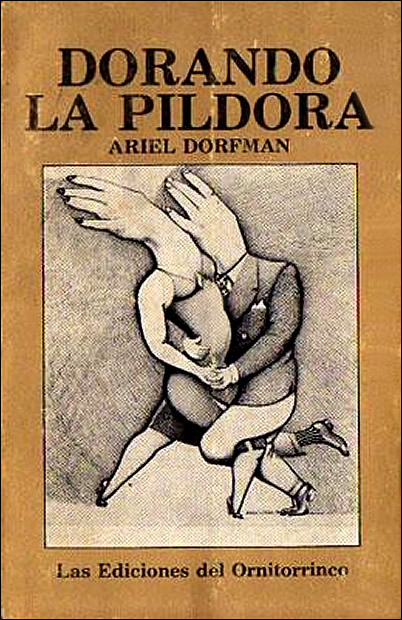

En la portada, el gran Arestizábal deja salir a la pista de baile, grotesca, negra, asfixiante, una pareja entreverada, en medio del dolor y de la bronca, en un tango mesopotámico —es decir, entre dos aguas, las del aquí y las de allá—, poniendo el ocho y el firulete macabro de la viudez existencial, del luto por un país convertido en forma platónica, en una entelequia, en un confuso estado de ánimo, consonante con la proposición narrativa de Ariel Dorfman, en una reflexión ante el espejo.

Todos los cuentos —de un modo u otro—, por el tema, por los héroes, por la atmósfera, por la peripecia que solemos llamar irreverentemente, y de modo confuso y desmerecedor, anécdota, son los ensueños del infierno de estos doce larguísimos años, pero, al mismo tiempo, como en todo texto, serpentean buscando su trascendencia, presumiendo una posibilidad alegórica que evite el desgaste, el tanteo, la pasión.

La censura, las apariciones y las desapariciones, la tortura, las pequeñas esperanzas, la realidad que se vuelve oclusiva en su degradación; la temporalidad, los juegos muy dramáticos de la estafa y el rencor, de la omisión de una parte de la vida de esos héroes que se van cansando en busca de una luz que debería hallarse al final del camino, tienen su contrapeso en la voluntad de mantenerlos, a ellos, pese a todo, en la conciencia del límite, lo cual los valida inmortalizándolos.

Son protagonistas y antagonistas —en el sentido de la tragedia griega— en busca del carácter purgativo que les deja como sedimento las experiencias. No quieren, por motivo alguno, mitologizar sus situaciones, pues saben muy bien que ello habría de escindirlos, proponiéndolos salidas por puertas y ventanas que reproducen una atmósfera disociada, con vistas a un vacío, al gran salto de la nada. No se quedarán, pues, en la revocación del tiempo, sino que surgirán, dispuestos a implicarse en las historias, para convertir la mencionada revocación en invocación, en un meterse desde la piel al alma, para usar los términos de Pablo Neruda.

Hay, en esta recolección, un cuento destinado a las antologías y al agradecimiento de los lectores: "Despidiendo a John Wayne". En la historia de ese solitario corredor de larga distancia que, en medio de un Santiago de la ausencia y del dolor, jinetea una bicicleta, yendo de cine en cine, con las bobinas, casi eternizándose, para que los fragmentos de la película —o, si se quiere, los fragmentos de la oscura realidad— lleguen al contemplador mudo, caballero de la oscuridad, inmutable espectador, remeciéndole, dándole la sustancia sagrada del mito. Sin el mensajero, el mediador, el héroe, las vidas de los plácidos, de los gozosos del cine (de la vida), carecerían de sentido, y es su ausencia, o su pérdida, lo que provocará la conciencia del caos y de la catástrofe.

Reencontrar la obra de Ariel Dorfman, nuestro hermano, nuestro semejante, viajera por el mundo, como él, es recuperar de modo explícito las sombras de un pasado que se ha ido desdibujando, sometido a las interpretaciones y a las saludables contrainterpretaciones. Al terminar la lectura del libro, sabemos, como lo pedía Walt Whitman, que hemos tocado a un hombre de carne y hueso que nos lee también desde la otra orilla del mundo, es decir, en un aquí.

Ariel Dorfman, 1970.

(Fotografía de Jorge Aravena Llanca)

DORANDO LA PILDORA

(El cuento por su autor)Por Ariel Dorfman

En Página/12, 14 de enero 2012

La píldora del exilio suele ser amarga y los escritores tienen la suerte de poder amainar su efecto por medio de su imaginación. En mi caso, a partir del golpe contra Allende en 1973 y durante mi subsecuente odisea por el mundo, fui combatiendo la distancia y su dolor conjeturando, en una serie de cuentos, el país al que no podía acudir mi cuerpo. El exilio mismo que yo sufría, desde el cual dibujaba palabras y tejía personajes, no figuraba en esos textos. Era como si quisiera abolir el desapego ignorándolo, simulando su inexistencia. Por eso, “Dorando la píldora” tiene un lugar especial en mi memoria y en mi obra. Fue la primera vez que, de pronto, me vi enfrentando a personajes que estaban lejos de su patria, la primera vez en que fui armándoles una historia, cómo habían sobrevivido, los engaños que esa expatriación a menudo exige. Eran, sobre todo, aquellas ilusiones que quería explorar: las ilusiones de la madre que se queda, las ilusiones de un glorioso retorno con que cargan aquellos que se van, las ilusiones que el lector se hace y que debe desmenuzar en la medida en que la narración avanza. Como siempre en mis cuentos, quise que la verdad de lo que está pasando no sea fácil de revelar. Como siempre (o así lo espero), aquello que no se dice termina siendo más cardinal que lo que transcurre en la superficie. A la vez, la decisión de situar por primera vez un cuento lejos de mi América latina originaria, llevaba consigo la necesidad de examinar la vida secreta de los emigrantes en ese país extranjero, es decir, en los Estados Unidos, adentrarme en una realidad donde los más pobres y necesitados son tratados como ratas de laboratorio por los poderosos. En este cuento, entonces, se vuelven a plasmar los temas de dominio e imperialismo que subyacen a tantas obras mías, se delata un sistema que fuerza a tantos seres humanos a dejar su hogar, sometiéndolos, en el extranjero, a nuevas tribulaciones, los atrapa en las entrañas de una máquina industrial y consumista del que no hay, a diferencia de un país represivo, escapatoria o fuga. Lo que no significa que este cuento sea fruto de una tesis o que quiere probar o denunciar algo. Sólo funciona esta narración si los lectores se conmueven con la figura de la madre y el modo amable en que ella recibe al amigo de su hijo, lo que de veras importa es cómo ese joven visitante navega el lenguaje para que la anciana no sepa lo que está pasando, para que los lectores sí lo sepan, sí que hagan el viaje de ida y vuelta entre dos países que no están, después de todo, tan distantes el uno del otro.

Dorando la pildora

Ariel Dorfman

–¿Señora Pérez?

La vieja te va a pestañear, Daniel, te va a mirar medio raro, pero sin hostilidad, ¿entiendes? No es ese tipo de persona, desconfiada, quiero decir.

–Diga, señor.

–Soy un amigo de su hijo Pedro, señora. El me pidió si podia venir a verla.

Todavía no le dices que traes plata para el pasaje ni nada por el estilo. La vieja te abrirá la puerta como si fuera yo mismo el que hubiera vuelto, ya vas a ver.

–¿De Pedrito? Gracias a Dios. No sabe la alegría que me da, señor. Adelante, pase, pase, no vaya a tomar frío, señor, qué bueno, qué linda sorpresa.

Tú te portas como un caballero, mira que es mi madre, entiendes, ni un garabato se te vaya a salir. Te sientas en la punta del sillón, te va a ofrecer y le aceptas el té. Nada de pedirle un trago, nada de . . .

–¿Y cómo está Pedrito, señor? Porque le voy a decir que no escribe nunca el bribón, perdonándome la expresión. Es un hijo excelente, no vaya a creer, señor, que me lamento, me llega regularmente una plata que él me manda desde Kansas. ¿Usted también viene de Kansas?

–Sí, señora. Trabajamos juntos.

–Trabajan juntos. Qué bonito. Así que se podría decir que son colegas de trabajo.

Nunca, Daniel, quise yo contarle a mamá. Por la mismas razones que tú no le contaste a Estela antes de que se viniera. Pensé, temo todavía, que no va a entender, que se va a alarmar. Pero ahora no hay caso. Nunca me perdonaría que me casara sin que ella estuviera presente. Hijo único, y todo eso. Claro que tampoco quiero que llegue acá y arme algún escándalo. Cuando vino Estela, fui yo a buscarla al aeropuerto, tú me lo pediste. Es tu mujer, Daniel, te dije, te corresponde a ti. Dile que estoy enfermo, dijiste, lo que era cierto, te sentías mal toda esa semana, cuéntale en el camino, Pedro, por favor. Y me porté, tienes que reconocerlo. Ahora te toca a ti, Daniel.

–Más que colegas, señora.

Eso se lo cuentas al final, Daniel, no se lo sueltas al principio. Primero el matrimonio, después el pasaje, dejas al último lo del trabajo.

–¿Y cómo está Pedro? ¿Cómo lo dejó usted?

Justamente, señora, a eso vengo. Traigo buenas noticias.

A la vieja, yo no sé si le va a gustar o no. Siempre me jodía que era hora, y los nietos para cuándo, y si acaso me pasa algo que no me decido nunca, y de nuevo con los nietos que hay que tenerlos cuando se es joven, y ojalá que sean sanos, pero por ahí le sale la racha de celos también, así que le hablas maravillas de la Eliana, maravillas. No creo, si me perdonas la libertad, que te cueste hablar maravillas de la Eliana, ¿no?

–¿Buenas noticias?

–Pedro se va casar, señora Pérez.

No le vayas a insinuar lo de ustedes, lo de ustedes antes de que llegara Estela. Es tradicional la vieja. No creo que entendiera. Y no es que yo me metiera contra tu voluntad, Daniel. A un amigo no se le hace eso. Ella quedó sola, pasaron los meses, y te consulté antes de lanzarme al agua, y tú dijiste que estaba bien, que adelante, que tú no te podías oponer porque ese asunto estaba terminado. Pero no creo que a la vieja le gustara. Podría formarse ideas equivocadas sobre la Eliana. Dile más bien que el Dr. Thompson asistirá a la ceremonia. Dile eso. Para que se dé cuenta de que va a ser en grande. Que tenemos la bendición de la compañía.

–¿Se va a casar? ¿Pedrito?

–Sí, señora.

–Podría haberme avisado. ¿No le parece? Podría haberme informado.

–Recién se supo el día antes de que nos viniéramos.

–Tan repentino, Madre Purísima. Pero, ¿de qué me estoy quejando? Casarse. Una buena cosa. Qué linda noticia, señor. Y la novia, señor, usted conoce sin duda a la novia.

– Sí, señora. Ella también trabajaba…, trabaja en el mismo lugar de nosotros.

La vieja se va a parar, te va a dar un abrazo formidable como si fuera yo mismo el que estuviera allá de cuerpo presente. Tú te aguantas todo eso, Daniel. Tiene razón en emocionarse la vieja, después de todo. Le dices que estamos muy enamorados, que nos viste muy contentos, que sin compañía uno en este trabajo se muere de aburrimiento.

–Perdone, señor, pero la verdad es que quedé sin aliento con la noticia. Usted sabe, una piensa que los hijos son como si recién hubieran nacido, se los imagina indefensos. Ya era hora, pero una siempre se sorprende, señor. Y para cuándo es la boda, si es que hay una fecha.

–Justamente, señora, para eso tenía que venir a verla. Su hijo le manda un dinero para comprarse un pasaje. Quieren –los dos quieren– que usted los visite.

–¿A Kansas?

–Para la boda, señora.

Le pones el sobre en la mesa, con discreción. No le pidas que cuente la plata en tu presencia, Daniel, yo sé que a ti te gustan las cuentas claras y el chocolate espeso, pero se va a sentir mal si tú le pides que lo cuente ahí mismo. Tú se lo pones. Para el pasaje, le dices. Nada más.

–No sé qué decir, señor. Yo estaba juntando los pesos para ver si podía, tal vez el año que viene, pero le confieso que no era mucho lo que había ahorrado.

Ahí va a estar de buen ánimo para comprender. O capaz que te pregunte por el cura, si hay iglesia católica en Kansas. Dile que sí, Daniel, dile que no hay problemas.

–Por eso su hijo le manda esto, señora. No quería que usted faltara.

–¿Y cuándo va a ser, señor, la boda, conoce usted la fecha?

Tú no le das detalles. El Dr. Thompson dice que hay que esperar hasta el próximo período, por Eliana dice. Así que le das los menos detalles posibles.

–Probablemente el mes que viene, señora, pero no conocemos exactamente la fecha. Tiene que perdonarme.

–Usted es el que debe perdonarme a mí, señor. Hace diez minutos estamos acá, habla que te habla y ni le he ofrecido algo. ¿Se sirve alguna cosita?

–Si tuviera té, señora, se lo agradecería.

–Té, señor, cómo no, qué gusto tenerlo en casa. Es que estoy muy conmovida con esta noticia. Cuénteme de la novia, señor. ¿Es buena, señor?

–Se llama Eliana, señora. No le conozco la edad. Nunca se conoce la edad de las mujeres, claro. Es hermosa, tranquila, inteligente. ¿Qué más quiere que le diga?

–Si es buena, señor. Es lo más importante. Si es comprensiva y paciente con los hombres.

–Es muy buena, señora. No se preocupe.

–¿Está usted casado, señor?

–Sí, señora.

–Bueno, entonces, usted sabe la importancia de elegir bien. ¿Usted cree que mi hijo hace bien, señor?

–Su hijo sabe lo que hace, señora, puede creerme.

–El muy bribón. No me dijo nunca nada. Debe ser algo reciente, ¿no?

–Más o menos, señora. Trabajamos todos en el mismo lugar, ¿no ve?

Se va a ir a la cocina a buscar el té. Cuando vuelva, Daniel, entonces o en algún momento, ella te va a tirar la pregunta que te permite ir entrando al tema de fondo.

–Parece que pagan bien, señor... señor...

–Torres, Daniel Torres. Si quiere me dice Daniel, señora, si lo prefiere.

–Siempre traté así a los amigos de mi hijo, muchas gracias, así lo seguiré haciendo. ¿Con azúcar, Daniel?

–Sin azúcar, señora. Me hace mal el azúcar.

–Sin azúcar, cómo no. . . Así que ganan bien, decía usted, Daniel. Es un gusto que por fin a Pedro le vaya bien, es un muchacho muy talentoso. Mala suerte nomás ha tenido. Tanto tiempo sin trabajo, fíjese usted.

–Es difícil encontrar trabajo, señora. Y más si no se tienen los papeles, digamos, en regla.

–Pero Pedro tiene todo en regla. Me lo escribió. Ahora tiene residencia legal allá.

–Sí, señora, en la oficina le arreglaron eso, por suerte. Fue bueno que a Pedro le dieran ese trabajo. Le resolvió muchos problemas.

–Acá tampoco es fácil, pero por allá pensábamos que iba a ser más simple. Al principio, parece que no le fue muy bien. El no escribía sobre eso, pero yo me daba cuenta. Nunca le gusta hablar de sí mismo. Los maestros en la escuela decían que era reservado. Eso decían. Yo ni siquiera sé en qué trabaja. Sé que es en Kansas, nada más que eso sé.

No se lo cuentes todo de una vez. De a poco, Daniel, por tu vida.

–Es como un laboratorio, señora.

–¡Un laboratorio! Mi Pedro trabajando en un laboratorio, quién lo hubiera dicho. No sabía que él tuviera algún conocimiento de esas cosas.

Con las amigas, Daniel, con los vecinos, con el cura, todo el día hablando de mí, de su Pedro. Soy su tema preferido.

–Bueno, el laboratorio es sólo parte del asunto. Es como un centro experimental, más bien, sabe, donde prueban las medicinas, las drogas, señora, algo así. Antes de venderlas al publico, señora, hay que... probarlas.

–Claro, señor. Si yo lo sé. Por la radio. A unas ratas les inyectan y las observan después.

Si te habla de las ratas, tú le explicas justamente la diferencia, Daniel, entiendes. Estela se puso rígida. Entonces es peligroso, preguntó. Yo me reí, para que viera que es un trabajo como cualquier otro.

–Las ratas, señora, en efecto. Cuando ya se ha probado una droga en una rata, señora, cuando ya se ve que no tiene ningún efecto sobre la rata o sobre su descendencia, bueno, ya se sabe que se puede comenzar a usar eso para los seres humanos.

–Pobres ratas. Siempre me han dado pena. Pero será necesario para el beneficio de la humanidad, ¿no? ¿Y qué hace Pedro, Daniel? ¿Cuida los animalitos? Siempre le gustaron los animales.

–Lo que pasa, señora, es que la ley norteamericana considera que una medicina no puede venderse si antes no ha sido probada en un ser humano, señora. Un ser humano normal.

–Una buena ley, ojalá tuviéramos tanto respeto por el prójimo en países como los nuestros. Siempre he admirado a los norteamericanos, Daniel. Se preocupan por su gente. No vayan a estar envenenando a la gente después, ¿no es cierto? A mí nunca me han gustado mucho estos remedios modernos. Siempre les he tenido desconfianza. Aunque supongo que no debería hablar en contra si mi hijo es empleado de una de esas firmas. Pero a mí no me convencen de tomarme una de esas píldoras por nada del mundo. Puras tonterías, pura propaganda. Que para la garganta, que para la cabeza, que para el resfrío, que para la diarrea, que para dormir, que para no dormir, hasta para no tener guagua, con su permiso, Daniel, no sirven para nada. Puro comercio con el miedo ajeno nomás.

Trata de presentarlo de la manera más natural, como si fuera lo menos asombroso del mundo. No la vayas a preocupar, por Dios, Daniel.

–Antes usaban a los presos, señora, sabe usted. Los presos que estaban en la cárcel. Para probar las drogas, antes de venderlas, digo.

–¿A los presos?

–Sí, señora, porque estaban en condiciones óptimas según los médicos, los investigadores. Todos reciben la misma alimentación, las mismas condiciones de vida, de aire, de recreación. Hay tiempo de sobra para estudiarlos.

–Pero los presos no tienen por qué estar expuestos a ese tipo de riesgo. Serán criminales, y está bien que los hayan echado a meditar unos años en sus maldades, pero no veo que se justifique que los traten de semejante manera.

–Eso dijo la prensa norteamericana, señora. Los presos querían, eso sí, ganaban buena plata, rompían la monotonía, pero eso se acabó. Buscaron voluntarios, entonces, personas que no tuvieran nada más que hacer todo el día que tomar píldoras, probar medicamentos, todo el día. Los encierran durante meses en dormitorios, aislados, es para poder predecir con exactitud qué efectos tendrá la droga en los seres humanos.

–¿Y no es peligroso para el voluntario?

Las estadísticas. Le citas las estadísticas, Daniel, que no hay riesgo. Que es más seguro que ser camionero, mejor incluso que ser secretaria. Cuéntale los accidentes de trabajo que puede tener una secretaria. Estela no quería creer, pero cuando vio las estadísticas empezó a cambiar su actitud. Pasa que las mujeres creen mucho en los números.

–No es más peligroso que otros trabajos, señora, no.

Cuéntale que todo te lo describen antes y que nunca pasa nada y que hay atención permanente.

–Daniel, usted me va permitir que yo le hable a usted como si fuera mi propio hijo, porque pese a ser un hombre grande y casado y... ¿tiene usted hijos, Daniel?

–Hemos preferido, por el momento, no tenerlos, no señora. Por ahora.

–No deje pasar demasiado tiempo, joven, mire que a los niños hay que gozarlos tempranito. Ya vamos a convencer a Pedro con la Elianita, ¿no es cierto? ¿Pero le pasa algo?

–No es nada, señora. El viaje. Estoy un poco fatigado. Nada más. A veces me mareo.

–La salud. Precisamente lo que le venía diciendo. Usted es un hombre grande y casado, pero yo podría ser su madre. La salud, Daniel, es la única cosa que nos viene directo de Dios. Hay que cuidarla como algo sagrado. Yo, mi buena salud, se la entregué a Pedro. Nunca ha tenido ni un estornudo. Y esos pobres diablos, perdonándome la expresión, no saben lo que hacen, si quiere mi opinión.

–Firman un protocolo, señora. Por ley tienen que hacerlo. Ahí les explican los síntomas que pueden tener, el tipo de experimento de que se trata.

–Si me permite. Daniel, voy a decirle algo. Es usted un hombre bueno. Y hace bien en defender a los pacientes. Hace bien. Yo haría lo mismo. Porque ahora entiendo todo. Este Pedro. Con razón no quería que yo supiera lo que hace. El sabe que a mí las medicinas no me gustan. Las radiaciones, las cremas, todas esas cosas raras me dan miedo. Cuidar a esa pobre gente encerrada debe ser una tarea muy desagradable, muy trágica. Como estar a cargo de un zoológico... Pero miren que soy tonta. Se me había olvidado que usted también hace lo mismo que Pedro y ahora le va a contar que estuve quejándome de su trabajo. Cuando es uno como cualquier otro, ¿no? Y pagan bien, ¿no es cierto? No le vaya a contar lo que yo le acabo de decir. Y menos a mi futura nuera. Tiene que prometérmelo, Daniel.

–Se lo prometo, señora.

Entonces respiras profundo, Daniel, y le cuentas la verdad. Ahórrame a mí tener que hacerlo, hermano. Nada de detalles. Los síntomas, no. Nada de los dolores, los vómitos, las noches jugando a las cartas. Nada de eso. Ni menos por el lado de las mujeres, los anticonceptivos, los támpax, nada de eso, ¿entiendes? Como si no tuviera mayor importancia, como te lo explica el Dr. Thompson, una pega como cualquier otra.

–¿Así que usted también cuida a los enfermitos, Daniel?

–Sí, señora, yo los cuido. Igual que Pedro.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Ariel Dorfman | A Archivo Alfonso Calderón | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"Dorando la pildora"

Ariel Dorfman. Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 163 páginas

Por Alfonso Calderón

Publicado en APSI del 2 al 15 de julio 1985