Proyecto Patrimonio - 2016 | index | María Carolina Geel | Alone | Autores |

Prisioneros, Desterrados, Perseguidos

Bascuñán, Egaña, Vicuña, María Carolina Geel

Hernán Díaz Arrieta (Alone)

MEMORIALISTAS CHILENOS

Crónicas Literarias

Zig-Zag, 1960

.. .. .. .. ..

No es fácil tarea, si se le mira con seriedad, fijar las condiciones óptimas para que un país produzca una gran literatura o mejore la existente. En Chile tenemos sobre esto una doble experiencia. Convendría ponerlas una frente a otra y meditarlas. Hace dieciocho años que funciona el Premio Nacional de Literatura. Dieciocho veces, el Estado, revestido de sus insignias, con toda la pompa del poder, ha subido a una tribuna y, empuñando la trompa de la fama, más exactamente, acercándose a un micrófono, ha dicho por boca de los altoparlantes: — Este año, D. Fulano de Tal es el mejor escritor del país. El Estado tiene la palabra afirmativa. Después, bajándose de su sitio, ha abierto una caja donde están los fondos de los contribuyentes y ha entregado a ese "mejor escritor de Chile" una determinada suma. Esto lo hace el Estado para que los escritores escriban más y, también, para que escriban mejor (lo uno sin lo otro resultaría lamentable). La intención no puede ser más digna de elogios; pero querríamos que alguien, con la mano sobre el corazón, nos dijera si el Estado ha conseguido su propósito y si, desde dieciocho años a esta parte, se nota en la atmósfera de Chile una mayor dignidad intelectual, si se ha elevado el tono de las relaciones entre los que cultivan las letras, si los que han recibido el galardón realizaron la esperanza puesta en ellos de producir más y mejor y si lo hicieron a causa de haber recibido ese galardón; en suma, si el dinero gastado en tal empresa rindió frutos y vale la pena seguir gastándolo. Abandonamos a otros la contestación para volvernos hacia la experiencia contraria y ver si la literatura sufre con la prisión, el destierro y las persecuciones, o sea, en las condiciones opuestas a las que el Estado desea crear mediante recompensas y honores.

* * *

Las relaciones entre la literatura y la prisión no datan de ayer. Sin apartarnos demasiado ni salir, como quien dice, de casa, el ejemplo sublime que nadie ignora, la obra maestra universal donde se habla de cierto sitio muy incómodo, prueba que esas relaciones pueden ser fecundas. En el siglo XIX está el caso italiano de Silvio Pellico, poeta y dramaturgo mediocre, inmortalizado por "Mis Prisiones"; en Rusia el de Dostoiewski, autor de "La Casa de los Muertos"; en Inglaterra el de "De Profundis", memorias de una cárcel que reveló aspectos insospechados de Wilde; recientemente, las prisiones de Francia han producido, así, literalmente, han creado y hecho nacer el genio de un Jean Génet, que, hombre libre, hubiera sido un puro miserable. Escogemos al azar entre centenares: la bibliografía literaria de la prisión es enorme, tiene sus especialistas. Por lo demás, el fenómeno mismo, sólo considerado superficialmente, aparece paradójico. Es natural que los sufrimientos exciten y la falta de sufrimientos embote la imaginación y la sensibilidad del escritor. Esto por un lado. Por otro, los lectores no buscan el reflejo dé vidas parejas, confortables, sin accidentes, sin drama. Eso les parece insípido y lo apartan. A todos les gusta que su héroe haya corrido aventuras, haya afrontado peligros, que sepa lo que son el hambre, el frío, el miedo y la desesperación. Basta, a menudo, que la justicia lo persiga para que se interese por él, unas veces con ánimo compasivo; otras, feroz.

Todo esto es tan natural y obvio como el que los escritores no lo estimen obvio ni natural, sino peligrosísimo para ellos y para las letras, y prefieran, ardientemente, ser halagados, protegidos y premiados... La posesión del talento literario no implica la de virtudes heroicas ni supone afición al martirio.

Pero, contra su expresa voluntad, la vida suele jugarles a los artistas la mala pasada de convertirlos en héroes y mártires, otorgándoles, además, la fama que ellos perseguían por errada senda.

Es el caso de algunos memorialistas nacionales traídos al plano del arte por obra y gracia de sus prisiones, como Pineda y Bascuñán en el siglo XVII y don Juan Egaña en el siglo XIX, y el de otros que, después de haber conocido la cárcel, compusieron obras destinadas a que, dentro de muchos años, sean tal vez las más buscadas por lectores futuros. Aquí, entre prisioneros, desterrados y perseguidos, presentamos a cuatro.

Forman un cuarteto bastante desigual el joven guerrero piadoso y puro que cayó preso de los araucanos en la selva del sur; el jurisperito maduro, iluminado y docto que la reconquista española confinó en Juan Fernández; el luchador político, terrible polemista, abogado, profesor y conspirador del siglo XX que ha escrito las páginas más tremendas contra la última tiranía de Chile, y la escritora, vaga, meditativa, de prosa irreal, como perdida en un mundo de sueños extraños que, una tarde, en un hotel, disparó todos los tiros de su revólver, estuvo años en la cárcel, donde escribió allí una obra nítida, sobria, llena de luz y de humildad, titulada novela para el público, pero que, como otras bajo igual título, encierra una confesión, cabe en el género de las memorias y merece allí, desde luego, un sitio.

Sí, bastante singular es el cuarteto; pero las memorias son así, unas sorpresas ordenadas, imágenes que salen al paso inesperadamente, lecciones vivas.

* * *

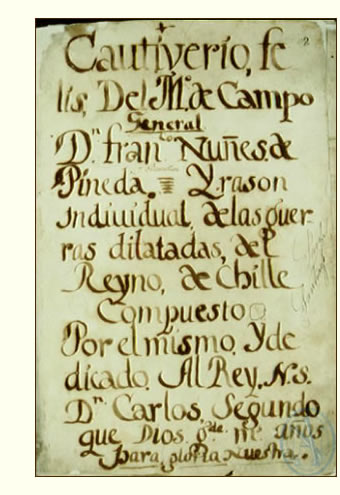

Nacido el año 1607, a comienzos del siglo XVII, don Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, después de una vida de luchas, padecimientos, pobreza y altivez, cosas qué suelen marchar juntas, aunque no es común, y de alcanzar en el ejército el mismo grado de su padre, Maestre General de Campo, murió en el Perú, a los 72 años de edad, cuando iba a asumir el cargo de Corregidor de Moquegua que le había dado el Virrey.

Siempre tuvo afición por las letras y escribió unos versos fáciles y medianos, insuficientes para sacarlo del anonimato; su gloria la debe a que, cuando contaba 23 años, cayó prisionero de los indios y, siendo viejo ya, escribió con gran sencillez las memorias de entonces, contando lo que había visto y le había sucedido en el año de su cautiverio.

Siempre tuvo afición por las letras y escribió unos versos fáciles y medianos, insuficientes para sacarlo del anonimato; su gloria la debe a que, cuando contaba 23 años, cayó prisionero de los indios y, siendo viejo ya, escribió con gran sencillez las memorias de entonces, contando lo que había visto y le había sucedido en el año de su cautiverio.

Feliz lo llama en su obra; porque era un hombre piadoso, creyente en milagros y daba gracias a Dios por todo; pero, haciendo el balance de su aventura, sobresalen pronunciadamente en ella cuatro "momentos estelares" que son cuatro momentos de terror, peligro y amenazas, en los cuales el mozo se encomendaba con fervor a los santos para no perecer.

Primero ve morir junto a él, ¡y de qué muerte!, a un soldado, compañero suyo, también prisionero de los araucanos: tras larga ceremonia, diéronle en la cabeza un golpe tal que le saltaron los sesos hasta gran distancia, en seguida le rasgaron el pecho, extrajéronle el corazón y, reduciéndolo a pedacitos, fueron pasándoselos sus verdugos de mano en mano para comérselos.

Mientras tanto, él, maniatado, miraba y se decía:

"Esto se me espera".

Lo libró un cacique, Maulicán, su amo, que lo había apresado y quería llevárselo a sus tierras para lucirlo. Era un magnífico trofeo el hijo de Alvaro Maltincampo, terror de las batallas. Lo luciría, sin duda; pero ¿y después?

Con esta incógnita echa a andar el cautivo, feliz de escapar al peligro inmediato, rodeado de numeroso séquito, a través de los bosques y las selvas. La primera etapa del camino es en la ruca de un moribundo cuyos parientes llamaron al "machi", y entonces viene el terror demoníaco de aquel hombre ambiguo, entre mago, sacerdote y médico, exorcizador de males, espantoso de ver, medio masculino, medio femenino, pues... "traía en lugar de calzones una especie de "puno", que es una especie de mantichuela que traen de la cintura para abajo, al modo de las indias, y unas camisetas largas encima; traía el cabello largo, siendo así que todos los demás andan tresados; feísimo el rostro y en el un ojo una mancha que lo comprehendía todo; muy pequeño el cuerpo, algo es paldudo y rengo de una pierna, que sólo mirarlo causaba horror..."

Bien comido y bien bebido, como todos los circunstantes, empezó aquel demonio sus sortilegios haciendo cantar a los demás un cantar lastimoso y triste, cogió después un carnero que estaba allí liado, abrióle el pecho, le sacó el corazón y empezó a chuparlo con gran destreza y, sin dejar de llorar, cantar y suspirar las mujeres, descolgó de las ramas un tamboril y se puso a tañerlo y a dar vueltas hasta que se levantó "una neblina obscura" y, de pronto, cayendo el encantador al suelo, presa de saltos y convulsiones, púsose el tamboril a saltar, asimismo, a su lado y ambos, daban botes como pelotas..., "que me causó grande horror y encogimiento, obligándome a encomendarme a Dios... y tuve por cierto que el demonio se había apoderado de su cuerpo"..., hasta que: "Callaron las cantoras, cesaron los tamboriles y se sosegó el endemoniado, pero de manera, el rostro que parecía el mismo Lucifer, con los ojos en blanco y vueltos al colodrillo, con una figura horrenda..."

Bien comido y bien bebido, como todos los circunstantes, empezó aquel demonio sus sortilegios haciendo cantar a los demás un cantar lastimoso y triste, cogió después un carnero que estaba allí liado, abrióle el pecho, le sacó el corazón y empezó a chuparlo con gran destreza y, sin dejar de llorar, cantar y suspirar las mujeres, descolgó de las ramas un tamboril y se puso a tañerlo y a dar vueltas hasta que se levantó "una neblina obscura" y, de pronto, cayendo el encantador al suelo, presa de saltos y convulsiones, púsose el tamboril a saltar, asimismo, a su lado y ambos, daban botes como pelotas..., "que me causó grande horror y encogimiento, obligándome a encomendarme a Dios... y tuve por cierto que el demonio se había apoderado de su cuerpo"..., hasta que: "Callaron las cantoras, cesaron los tamboriles y se sosegó el endemoniado, pero de manera, el rostro que parecía el mismo Lucifer, con los ojos en blanco y vueltos al colodrillo, con una figura horrenda..."

Este fue el segundo momento de espanto.

El tercero lo sufrió en la copa de un árbol donde hubo de esconderlo Maulicán, su amo, porque los indios que mataron al soldado y se lo comieron querían dispensarle la misma suerte y lo andaban buscando. Una semana entera estuvo allí, en una jaula, como un pájaro, mientras por debajo pasaban sus perseguidores. Un chico ágil trepábase a hurtadillas como un gato para llevarle su alimento.

Salvado ese nuevo peligro, llega por fin el muchacho a los dominios de Maulicán, su amo, como nunca deja de llamarle, al par que lo cubre de alabanzas por la nobleza de su comportamiento, y entonces comienza otro suplicio más singular aún e inesperado, esta vez sin amenazas de muerte, aunque no sin apariciones diabólicas. Maulicán era poderoso y quería celebrar en grande su conquista. Una orgía empezó, una de esas fiestas de salvajes que congregan a comer, beber y danzar, no sin cantos y el resto, a verdaderas multitudes, las que fundan su amor propio en no cansarse del placer. Puede calcularse la situación del mozo austero, devoto de la Virgen, sometido a esas urgentes y, para él, horribles tentaciones. Los rezos y las mandas a los santos menudean.

Una noche creyó que ya no podría escapar. Entre todas las virtudes cristianas, cultivaba el joven militar la más ajena a los militares y los jóvenes, objeto más bien de burla entre ellos, preciada por los monjes que la colocan al principio de todas, como la más difícil y que constituye su voto por excelencia: la castidad. Los pecados contra la pureza le producían una repugnancia particular y le parecían el camino seguro de la condenación. Esa noche, el cacique, su amo, le anunció que una doncella iría a acompañarlo en su lecho. Y se lo dijo como un gran favor, porque si entre los fieles más estrictos suele violarse el sexto mandamiento, entre los polígamos el "no fornicarás" resulta sencillamente incomprensible.

Es el cuarto y último momento de terror, de imploraciones a la Virgen y votos a la corte celestial que jalonan el cautiverio de don Francisco.

Conviene leer ese pasaje.

Pocas literaturas ofrecen un ejemplo tan patético de lo que se llama, estrictamente, el candor.

Pero si esta ingenuidad un tanto primitiva, lindante en lo pueril, provoca cierta sonrisa, inspira respeto el carácter de Núñez de Pineda y Bascuñán, hombre de una sola pieza, indomable y capaz de sostener a la faz de las autoridades que no tenía el Rey derecho para quitarles sus tierras a los indios por fuerza ni tampoco el Pontífice para convertirlos y bautizarlos contra su voluntad, menos aún sometiéndolos a torturas.

Tantos, tan repetidos y fuertes son los argumentos con que sustenta su tesis aquel hombre libre, que intérpretes modernos de nuestra historia, atareados en trasponerla a su paladar, los han utilizado para presentar al Maestre de Campo del siglo XVII poco menos que como un precursor del socialismo comunizante, "enemigo de la clase explotadora", etc.

* * *

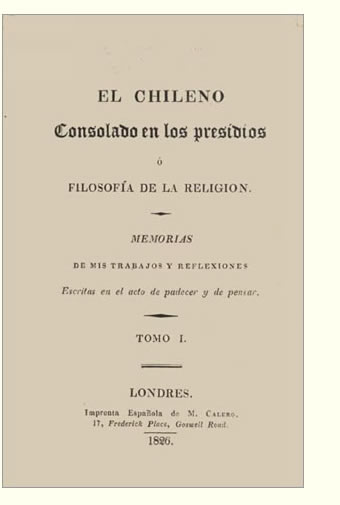

A nadie, en cambio, se le ocurriría usar ese artificio con don Juan Egaña, autor de "El Chileno Consolado en los Presidios", aunque tan devoto como el cautivo feliz y no menos creyente en las potencias celestiales.

Egaña, hijo de otro siglo, es otra cosa.

Peruano, nacido en Lima, el año 1769, hijo de padres chilenos, educóse en la Ciudad de los Reyes, pero vivió entre nosotros hasta su muerte, año 1836, y en cierto modo adoptó nuestra nacionalidad al titular su obra más importante "El Chileno Consolado en los Presidios", memorias de su confinación en Juan Fernández por Osorio, bajo la reconquista.

Peruano, nacido en Lima, el año 1769, hijo de padres chilenos, educóse en la Ciudad de los Reyes, pero vivió entre nosotros hasta su muerte, año 1836, y en cierto modo adoptó nuestra nacionalidad al titular su obra más importante "El Chileno Consolado en los Presidios", memorias de su confinación en Juan Fernández por Osorio, bajo la reconquista.

Es un pequeño libro impreso en Londres, año 1826, que pocos han leído y la mayoría juzga, erradamente, insulso.

Se trata en él de lamentaciones. Egaña tenía 45 años cuando le impusieron esa pena, y, en rigor, habría podido resistirla bien; pero, criado, como él dice, en un clima dulce, sin costumbres guerreras, ajeno a cualesquier ejercicios que no fueran de orden intelectual, letrado y débil por naturaleza, lector infatigable, catedrático de Filosofía a los 16 años y de Teología y Leyes a los 20, ese choque inesperado con las rudezas de da vida material lo descompuso, le arranca quejidos penetrantes, lo convierte en un escritor que aún despierta interés y no carece de amenidad.

"Mi carrera literaria — dice en un memorial autobiográfico— ha sido la ocupación de todos y cada uno de los días de mi vida. Después de cursar y obtener en el Real Colegio Seminario de Santo Toribio de Lima los magisterios de filosofía y letras, he sido abogado, académico, doctor, opositor a cátedras y catedrático. En el descanso de las ocupaciones públicas me he dedicado al estudio de la historia, elocuencia, poesía, filosofía, filología, algunos principios de matemáticas y mineralogía y al conocimiento de cuatro idiomas extraños. Aun sin ser doctor, contaba más de doce discípulos abogados y doctores, conducidos al término del foro y aun a las últimas actuaciones de la escuela por mis cuidados, así como en Lima dicté de los primeros de mi colegio la más moderna filosofía. En fin, yo no me acuerdo de haber pasado día de mi vida en pie y sin estudio y meditación." Sus papeles inéditos contienen numerosos apuntes de medicina y una vez se diagnosticó un reumatismo gástrico cuyos síntomas desconcertaban a los médicos. Le gusta, además, la mecánica y en carta a su hijo, Ministro en Londres, le da instrucciones detalladas para construir una máquina que, si D. Mariano encuentra un taller capaz de realizarla, habría sido, en aquella época, la actual máquina de escribir.

Se comprende el trastorno de esa enciclopedia viviente, de ese estante de libros, cuando, de un día a otro, mientras descansaba sereno, fiado en las promesas de Osorio, se vio súbitamente cogido, apresado, conducido sobre un mal caballo, por malos caminos, a Valparaíso, embarcado allí con grillos y  esposas en las escotillas de un bergantín, "sin poder respirar a causa del calor, cubierto y devorado de insectos que no puedo apartar de mí por las esposas, dándome de comer por mano ajena, moviéndome del mismo modo para las más urgentes necesidades, sufriendo insultos a cada instante y oyendo contra Dios y su Santísima Madre las más horribles blasfemias, incapaz de rezar el oficio divino y, sintiéndome morir de una violenta fatiga, he llamado un confesor, pero se me manda por el comandante morir sin confesarme..."

esposas en las escotillas de un bergantín, "sin poder respirar a causa del calor, cubierto y devorado de insectos que no puedo apartar de mí por las esposas, dándome de comer por mano ajena, moviéndome del mismo modo para las más urgentes necesidades, sufriendo insultos a cada instante y oyendo contra Dios y su Santísima Madre las más horribles blasfemias, incapaz de rezar el oficio divino y, sintiéndome morir de una violenta fatiga, he llamado un confesor, pero se me manda por el comandante morir sin confesarme..."

Así atormentado durante esa travesía que hoy se realiza en barcos de turismo, llega a la isla de Robinson Crusoe, cuyo clima se ofrece de atracción a los turistas, y cree hallarse en los mismos infiernos, de tal modo sufre el azote de los elementos desencadenados, calor volcánico en la estación veraniega, luego lluvias torrenciales y, siempre, tal densidad de nubes bajas, que considera dichoso si por una hora se divisa el sol. Poderosos vientos que causaban pavor parecíanle capaces de arrastrar la isla a través de los mares y arrebataban como plumas los techos de las casas o los botes varados en la playa. "Es frecuente — dice, con frase enérgica— ver venir en lluvia las aguas del mar suspendidas de los huracanes e inundar sobre dos cuadras tierra adentro."

Al suplicio atmosférico, únense el desamparo doméstico y el ataque de monstruosas ratas engordadas con las provisiones que una guarnición abandonó; tan feroces que les hacían frente a los perros, mataban a los gatos y escapando a menudo con velas encendidas provocaban el incendio de los almacenes, consumiendo ellas solas más víveres que la tropa. Junto con el grupo de magnates santiaguinos relegados, debió bajar Egaña en Juan Fernández toda la escalera de las humillaciones hasta profundidades inverosímiles, y, en verdad, causa asombro que las pudieran resistir. Un mayorazgo octogenario salía a las cuatro de la tarde a mendigar un plato de comida, porque estaba en ayunas, y aún podía envidiarlo otro, de los más ricos de Chile, que, atacado de incontinencia, suelta la orina en la noche, y como no había unos pellejos que mudarle, se acostaba diariamente "sobre las inundaciones de sus excrementos". Un día que estaban comiendo o, mejor, devorando, la pésima comida de la tropa, acicateados por el hambre, entró un marinero y. empezó a cubrirlos de soeces insultos, tanto que un soldado se levantó contra él; pero era tal la necesidad de que sufrían que "ni antes por los insultos ni después, cuando se hallaba en la lid nuestro generoso protector, pudimos suspender el devorar y, por toda correspondencia, halló a su vuelta que le habíamos dejado ayuno".

Contra todos esos males, Egaña opone un solo consuelo: la fe. No se la habían debilitado los enciclopedistas y, asistido por ella, inventa un personaje imaginario, Adeodato, que se le aparece y le habla de Dios, del paraíso, de los santos, pintándole la felicidad sin mezcla que allá disfrutan los bienaventurados. Un ángel interviene en esas conversaciones y le explica cómo, libres de temor, de angustias, de zozobras, los elegidos gozan de la visión clarísima, se comunican sin palabras, se trasladan por el espacio sin esfuerzo y se sumergen en el éxtasis de la contemplación pura.

Es la parte débil del libro.

Se ve demasiado que el prisionero está soñando, que tiene lo que no tiene y delira para librarse de su obsesión. Falta el mordiente de las otras páginas, la atmósfera se vuelve un tanto soporífica y el lector cierra la obra.

Igual, por lo demás, ocurre con todas las descripciones celestiales, sin excluir la dantesca.

El goce puro empalaga.

Para interesarse de nuevo por la suerte de "El Chileno Consolado en los Presidios" hay que dejar los consuelos y descender a la realidad, a sus aflicciones, a sus padecimientos, a la tortura prolongada en que vivió. Ahí se le siente existir y otra vez palpita.

El propio autor lo reconoce cuado dice que no hay muestrario de psicología como una cárcel, porque todos los dramas y todas las comedias se hallan allí, comprimidos con un vigor que los hace estallar. Si se añade que en Juan Fernández convivían prisioneros políticos y reos comunes y que no era el menor castigo de los unos las algazaras de los facinerosos con las mujerzuelas, se comprenderá que del choque brotará, a cada rato, irresistiblemente, el espectáculo. ¡Qué de historias, intrigas, escenas, saínetes, cuentos y novelas en síntesis!

Oigámosle:

"Antes de ayer me quebraban el corazón los gritos y palos que sufría una vecina mía de , uno de sus amantes que la sorprendió con otro; llegó éste cuando ella había quedado en el suelo caída y derrengada y, conociendo por las quejas que tenía un competidor, la apaleó por su parte, dejándola más postrada; últimamente llegó el marido, supo la reyerta y, sostenido de más altos derechos, la apaleó con más atrocidad; y cuando yo creí que se hallaba incapaz de moverse, supe que al otro día concurrió a una fiesta donde bailaba con la mayor expedición a presencia de los tres interesados, que bebían en la más alegre y cordial compañía".

Admiremos la "economía de medios" para relatar el caso.

Otro:

"El Gobernador se presentó a la una de la noche con bastante gente" y estrépito forzando a que le abriesen la choza que está al frente de la mía y que habita una joven casada, de las menos despreciables; de su cama sacó a un soldado que había desamparado la guardia para visitarla, le hizo apalear públicamente y conducir a un calabozo a la mujer; pe ro al otro día fueron tan activas e importunas las instancias del marido a fin de libertarla y tanto su condescendiente placer luego que lo consiguió, que, en honor del buen suceso, convidó a un baile donde, haciendo él de músico, eran su rival y su mujer los principales danzantes y actores del festín".

Parece que ni Egaña ni Bascuñán justipreciaron sus libros; no veían la veta rica de los sufrimientos, extasiados, el uno con las citaciones sabias, insufribles, el otro con los insípidos consuelos celestiales. Ambos, si les hubieran propuesto el martirio que los convirtió en escritores, seguramente lo hubieran rechazado, apartando, sin saber, la copa del licor inmortal.

* * *

Aunque separados por doscientos años, se ve que Bascuñán y Egaña pertenecen a la misma estirpe y se habrían podido entender: desde luego, los dos acuden al mismo Dios para reconfortarse.

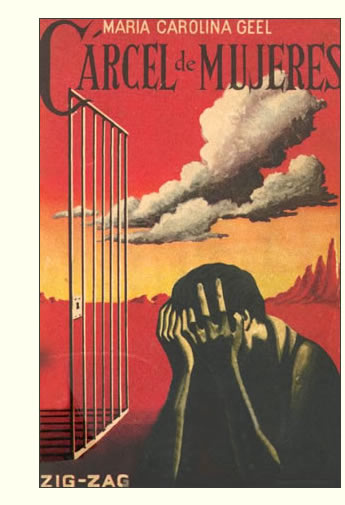

Un siglo después, en el que estamos viviendo, la literatura nacional nos ofrece otra pareja de "prisioneros, desterrados y perseguidos", pero tan diferentes de aquéllos y entre sí que causa sorpresa verlos juntos. Son don Carlos Vicuña, autor de "En las Prisiones Políticas de Chile", "Cuatro Evasiones Novelescas" (Nascimento, 1932), y María Carolina Geel, autora de "Cárcel de Mujeres" (Zig-Zag, 1956) , subtitulada novela, pero, en realidad, libro de memorias.

* * *

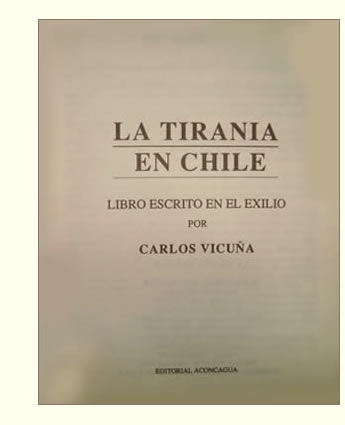

Don Carlos Vicuña ha figurado enérgicamente en la enseñanza, la política, el foro y las letras y en cada una de esas actividades se ha distinguido por una rebeldía indomable. No hay en Chile y habrá pocos en otras partes tan feroz para la polémica. Su libro "La Tiranía en Chile" (1938) es la irrupción de un chacal en el rebaño de las ovejas. Las mismas cosas que suelen murmurarse a media voz, sin dar los nombres, bajo estricto secreto, él las vocifera y las  estampa en letra de molde, con detalles, con nombres y apellidos, describiendo escenas, retratando personas, haciéndolas vivir y dialogar. Uno se restriega los ojos, cree haberse muerto y estar en el otro mundo. Al siguiente día de aparecer la obra los lectores se preguntaban:

estampa en letra de molde, con detalles, con nombres y apellidos, describiendo escenas, retratando personas, haciéndolas vivir y dialogar. Uno se restriega los ojos, cree haberse muerto y estar en el otro mundo. Al siguiente día de aparecer la obra los lectores se preguntaban:

— ¿Qué ha sucedido? ¿Muchos duelos, muchos asaltos? ¿Ya mandaron asesinar al autor?

Nada. Transcurrían las semanas; pasaron meses, años: ninguna explosión, ni pleitos, ni acusaciones, ni réplicas o siquiera garrotazos. Nada. Han transcurrido 20 años. Los chilenos son la gente de carácter más dulce que existe o don Carlos Vicuña realizó eso que se llama "traspasar la barrera del sonido". El grito demasiado agudo no se oye. Los extremos se tocaron y nadie se inmutó.

Veintiún años después, reabriendo sus páginas, se tiene la impresión de un incendio, diríase que están quemadas.

Tal vez ocurrió igual fenómeno que el año 1891, durante la revolución, cuando la gente principal de Santiago se encontraba en la cárcel: estar allí era como estar en el Club de la Unión. Recuérdese que "palacio" no significa una morada fastuosa e imponente, sino la habitación del príncipe. Si éste reside en una casa humilde, por ese hecho la convierte; en un palacio.

No hallamos otra explicación.

Pero "La Tiranía en Chile" no pertenece estrictamente al género de las memorias. La recordamos para fijar la fisonomía del personaje que, perseguido por Ibáñez durante su dictadura, se evadió cuatro veces de distintas prisiones y anduvo desde Tierra del Fuego hasta la isla de Pascua, entre peligros, penurias, amenazas y desafíos que, relatados por él en "La Nación" de Buenos Aires y "El Mercurio" de Santiago, aparecieron recopilados por Nascimento, el año 1932, formando un volumen de 218 páginas.

Son páginas de historia vivida.

Hombre de cultura humanística, de los pocos en Chile que, sin ser sacerdotes, saben latín, domina don Carlos Vicuña el castellano y lo maneja de acuerdo  con su carácter, esencialmente masculino, sobrio, fuerte, claro, terminante, un poco rudo y desdeñoso, sin gran colorido ni flexibilidades, pero animado por una corriente interior que lo empuja vigorosamente.

con su carácter, esencialmente masculino, sobrio, fuerte, claro, terminante, un poco rudo y desdeñoso, sin gran colorido ni flexibilidades, pero animado por una corriente interior que lo empuja vigorosamente.

La narración empieza en 1927, el año de las deportaciones. Todos veíamos, entonces precipitarse los sucesos y caerse la república a pedazos, como vemos los hechos cuotidianos, sin el asombro que causan después, al leerlos en la historia. La corta distancia ofusca la vista. ¿Cómo un militar obscuro, que era exactamente nadie, sin grande inteligencia, sin mucha voluntad, desprovisto de saber y, en general, de cuanto constituye el prestigio de la autoridad, pudo tomarse el poder y arrojar metódicamente por la borda a esos monumentos públicos que eran don Agustín Edwards, don Gustavo Ross, más tarde, cuando osaron oponerse; a don Javier Ángel Figueroa, Presidente de la Corte Suprema, y, como de añadidura, a don Emiliano Figueroa, Presidente de la República? ¿Cómo ese mismo militar, a quien nadie nunca ha considerado inteligente, se trepó a la Presidencia y estuvo ahí sentado hasta 1931?

Es el misterio de cada día, lo absurdo que sucede.

Leamos:

"Saliendo del golfo de Corcovado, antes de entrar al canal de Moraleda, nos señalaron en la carta la isla de Huafo, baja, desierta y azotada por la lluvia. Allí, sin casa y sin abrigo, alimentándose de huevos de pingüinos, estaban recluidos varios desgraciados anémicos. Ni siquiera sabían los marinos quiénes eran ni por qué los habían llevado allí. El Gobierno se mostraba piadoso con nosotros, no dejándonos en Huafo — como podía hacerlo— y llevándonos hasta Punta Arenas, donde, a lo menos, había una ciudad. Allí, a dos mil kilómetros de Santiago, hablamos por vez primera con una autoridad y supimos lo que querían de nosotros. El Prefecto nos notificó que no podríamos salir de la ciudad, pero que estábamos en libertad "para dedicarnos a nuestras actividades profesionales". El pobre hombre, tartamudeaba. Hubiera sido piadoso darle una respuesta cualquiera que aliviase su embarazo; pero ¿qué podía contestarse a semejante inepcia? Los tres (él, Salas Romo y Rojas Mery) éramos abogados, arrastrados, a veinte grados geográficos de nuestro foro habitual, arrojados en un país inclemente y desconocido, sometidos a una autoridad que no parecía muy de acuerdo con las normas del derecho. Como nadie le contestaba una palabra, el Prefecto, sudoroso y pálido, nos agregó con voz apagada que no tenía otra cosa que decirnos".

No había memoria en Chile de atropellos semejantes, la autoridad había perdido el hábito de atropellar las leyes de ese modo; la confusión del Prefecto atestigua el orden y legalidad imperantes en el país desde los tiempos de don Diego Portales.

Durante su segunda presidencia, porque hubo una segunda presidencia Ibáñez — lo absurdo sucede siempre— , el dictador de 1927, constitucionalmente elegido, se cuidó mucho de repetir sus hazañas y respetó los códigos.

Recibidos con simpatía por Punta Arenas, los tres deportados empezaron inmediatamente a preparar la fuga. Era la única "actividad profesional" posible. No resultaba fácil, sin embargo, porque ellos desconfiaban de todos y todos desconfiaban de ellos. Los tiempos de tiranía son así; la tierra se puebla de traidores. Al fin desenterraron un Ford destartalado, y su dueño, un mocetón de veintidós años, decidido y conocedor de la pampa, aceptó llevarlos hasta la frontera. No tenía el coche capota ni parabrisas, le faltaba una de las pisaderas y se quejaba lamentosamente. Viajando guiados por la luz de la luna, bajándose a la proximidad de los retenes, saltando alambrados y metiéndose en los arroyos, avanzaban como tres sombras los fugitivos. Cuando había alguna tarea muy ruda, la desempeñaba el más fuerte, el senador Salas Romo, que era incansable. Una noche, sobre la nieve blanqueada por las estrellas, vieron el faro de un automóvil que marchaba hacia ellos. ¿Los carabineros avisados por teléfono les salían al encuentro? Se pararon, cautelosos. El faro no seguía; ahora se levantaba de la tierra, ascendía sobre el horizonte: era Júpiter, radiante en aquel cielo diáfano. Más allá, un cruce del camino dividió a los prófugos. Uno opinaba que debían ir hacia la izquierda, el otro hacia la derecha; estaban a punto de separarse, cuando el tercero propuso una transacción abogadil y la situación se salvó. Caídos, después, en manos de la policía, alojaron en un retén y escaparon a medianoche, entre una orquesta de ronquidos, acompasados, tranquilizadores. "Uno de los ronquidos de la orquesta que estaba a mi espalda se detuvo y dio paso a un suspiro profundo. Era uno de los policías que se daba vuelta en el lecho. Tal vez sufría el desgraciado; pero no era hora de consolarlo."

Pero esta evasión fue sólo un "triunfo moral", escribe el señor Vicuña.

Cogidos de nuevo, regresaron a Punta Arenas y estuvieron allí hasta que de nuevo se fugaron, esta vez con pleno éxito.

En Buenos Aires, gracias a otros deportados y a la simpatía que despertaba su causa (aún no llegaba a la Argentina el flagelo dictatorial) , los prófugos urdieron la conspiración llamada "del avión rojo". Todo marchó bien hasta que, confiados en altos apoyos y solemnes palabras, llegaron por los aires a Concepción, seguros de que bastaría su presencia para sublevar al país; allí todas las promesas les fallaron. Los sometieron a proceso. Cuando esperaban sentencia absolutoria de la Corte, los tomaron nuevamente, los embarcaron una noche a bordo del "Huemul" y pronto estuvieron en alta mar. "Iba — dice el señor Vicuña, pág. 122— custodiado por cuatro carabineros. Uno de ellos, que hacía de teniente, de apellido Lara, era de una opacidad insospechable. Me hizo encerrar en un camarote y me mantuvo incomunicado durante todo el viaje, que duró diez días. ¡Temía que me fugara en medio del océano! Me privó además de papel y de tinta, y al llegar a Pascua, como el buque se quedaba allí cinco días, no me permitió desembarcar hasta poco antes de la partida. Tampoco dejó desembarcar a los oficiales ni a la tripulación: era necesario que los otros presos no pudieran siquiera escribir para Chile. El terror a la palabra quita el sueño a los tiranos."

Leyéndolo, no deja de hallársele razón. Don Carlos Vicuña tiene la palabra eficaz y contundente. Rara vez se deja llevar por las circunstancias hacia la poesía, aunque tantas ocasiones le ofrecen los distintos paisajes que en dramáticas circunstancias contempló y los contrastes novelescos de sus increíbles peripecias.

El prefiere narrar escuetamente hechos, sin adornos, a lo clásico.

Hace bien.

Porque las imágenes se marchitan, las metáforas pasan y los nuevos estilos que un día causaron entusiasmo pronto fatigan y se desvanecen. Sólo la razón perdura.

Verdad que, por momentos, se echa algo de. menos el colorido y cuan do está en la isla de Pascua nos gustaría mirar con mayor detenimiento las cosas, ver y oir mejor a los personajes. Esa última fuga desde la Oceanía hasta París con el propio Gobernador de Pascua, aburrido de ser carcelero, sólo ésa ya constituye un argumento de teatro. ¿Y Martínez, el sátrapa de la isla, y las pobres reinas mendicantes de Rapa Nui, tan distintas de como las soñó Pedro Prado? Pero él no las explota.

* * *

Tampoco ha novelado mucho sus memorias de la prisión María Carolina Geel, aunque anuncia su libro como novela.

Los hechos sucedieron el año 1956.

Un día, a las cinco de la tarde, "a las cinco en punto de la tarde", los que tomaban té en el Hotel Crillon saltaron de sus asientos, quisieron escapar, se metían bajo las mesas o gritaban, creyendo que los disparos no iban a concluir nunca y que allí morirían todos.

Fueron cinco tiros de revólver y hubo un cadáver.

Poco después, abandonaba el recinto, entre carabineros, una mujer que procuraba, ocultando el rostro en su abrigo de pieles, evitar las miradas de los curiosos y el relampagueo de los fotógrafos, atraídos por el reguero de la noticia.

Poco después, abandonaba el recinto, entre carabineros, una mujer que procuraba, ocultando el rostro en su abrigo de pieles, evitar las miradas de los curiosos y el relampagueo de los fotógrafos, atraídos por el reguero de la noticia.

El festín de "la prensa chica" alcanzó proporciones orgiásticas. Los profesionales del hecho sensacional corrían y bailaban; grandes títulos, enormes retratos, profusión de errores entre algunas verdades y, como resultado lógico, calculado, perseguido y esperado, un satisfactorio aumento del tiraje.

Todo ello, naturalmente, para informar debidamente a los lectores, invocando la libertad de prensa y hasta aduciendo razones de orden moral, la necesidad de castigar a culpables y el deseo de purificar lá atmósfera.

Por toda réplica apareció, poco después, "Cárcel de Mujeres", de María Carolina Geel, que editaba Zig-Zag, con el siguiente prólogo:

"Hay en la vida corriente, cuando se prolonga un poco, historias más extrañas de las que inventan los novelistas. Un día alguien recibe una carta. Nada. Una carta como tantas en que una joven aficionada a la literatura habla de libros, insinúa preguntas, escondiendo, probablemente, propósitos de escribir. Se contesta, se cambian ideas, y el diálogo epistolar, interrumpido, a veces, por largos silencios, prosigue. La joven ha escrito, ha publicado. Otras cartas van y vienen. La ciudad es grande y dos personas que se conocen por correspondencia pueden habitarla durante años, durante muchos años, sin llegar a encontrarse. Existen amistades así, a distancia, conversaciones en las que ninguno ha oído la voz del otro ni lo ha visto.

Hasta que un día estalla un suceso dramático, extraordinariamente misterioso, que desconcierta a todos.

Y he aquí que el diálogo intermitente, la conversación lejana, las palabras cambiadas de tarde en tarde, se reanudan y se hacen frecuentes. La escritora está en la cárcel. Su corresponsal ha pensado muchas veces que no hay sitio para escribir comparable a la celda de un prisionero. No queda, desde luego, otra cosa que hacer: meditar, leer, comunicarse con el mundo a través de la incomunicación. ¡Qué sueño! Ninguna interrupción, fuera de las regidas por un orden inmutable. Ni visitas ni llamados, ni invitaciones o tentaciones. Una serie de obras maestras han comenzado en esos sitios, obras que han enriquecido las literaturas más ricas nacieron en esas estancias "donde toda incomodidad tiene su asiento", voces lanzadas "de profundis" han hecho entrever a los vivos "la casa de los muertos". La escritora reclusa oye esos consejos: . "Escriba, cuente, diga simplemente cuanto sepa; porque, aunque se trate de usted misma, usted no lo sabe todo. Declare su verdad, esa pequeña parte de la verdad total que uno alcanza a percibir. Le servirá para explicarse a usted misma su caso". Ella resiste. ¡Con cuánta razón! Si siempre, para cualquiera, resulta difícil hablar de sí mismo sin énfasis, esa dificultad sube al infinito cuando la  persona se halla colocada delante de mil ojos, de mil oídos, de mil ávidas lenguas, voraces y prontas, con dientes, con veneno. ¿Cómo defenderse? ¿Y cómo no defenderse? La modestia parecerá afectación; la dignidad, orgullo; el abatimiento, soberbia disimulada. No hay salida; todos los caminos están ciegos.

persona se halla colocada delante de mil ojos, de mil oídos, de mil ávidas lenguas, voraces y prontas, con dientes, con veneno. ¿Cómo defenderse? ¿Y cómo no defenderse? La modestia parecerá afectación; la dignidad, orgullo; el abatimiento, soberbia disimulada. No hay salida; todos los caminos están ciegos.

Tan bien como ella, mejor acaso, conocía él los escollos. Cualquier relación con el público se halla sembrada de peligros y lo inesperado es lo que ocurre. ¿Qué no podrían decir de un libro suyo en esas circunstancias? Ya había sido acusada de "espectacularidad", de afán de atraer la atención, y aunque resultaba monstruosa, hasta ser cómica, la desproporción, se le atribuyeron los motivos que el joven griego tuvo para cortarle la cola a su can. Había que salvar ese obstáculo. Había que acallar esas maledicencias, desarmarlas. ¿Cómo?

Parecía imposible.

Pero — y es verdaderamente aquí donde comienza la novela inverosímil— carilla tras carilla empezó a llegarle, al consejero desconocido uno de los relatos más penetrantes, más dolorosos, más extraños, en su absoluta desnudez, que había leído. Ninguna afectación, ni sombra de postura escénica: un tono sordo, una palabra apagada, algo como de sueño sobre la cruda realidad. Cuadros que lo decían todo, pinceladas directas, sin líneas al sesgo ni pudores alarmados. Algo como del otro mundo.

Y es que, en verdad, desde allá venían esas páginas que seguían llegando y que iban a formar un libro. Venían de una persona que había renunciado, en el fondo de su alma, a vivir, que no quería vivir, que estaba sorprendida y un tanto espantada de seguir viviendo.

Ella pensó que, al dar la muerte, la recibía.

De ahí ese acento.

Más allá del bien y del mal, en una región donde ya nada ni nadie importa, por una especie de milagro, el instinto de la escritora seguía existiendo y respondía. No para defenderse. Tampoco, para acusarse. Para hablar, porque había que hablar. Tenazmente había rehusado ella proporcionar elementos a sus defensores; porque no quería salvarse, porque la absolución y la libertad no constituían una salvación a sus ojos, sino otra cárcel más temible. Pero hablaba, escribía. Desdoblándose en su interior, se contemplaba e iba diciendo. Primero lo que había en derredor, el infierno de la cárcel de mujeres; un infierno donde encontró un ángel, una santa religiosa. Después, poco a poco, aproximándose con precaución, su historia personal, algo de sí misma, del caos, en que flotaba, de la confusión que la condujo al estallido.

¿Cómo?

No lo sabe.

Todo el libro no contiene un reproche a la que los hombres de ley llamarán "la parte contraria". Nada. Ni amor, ni odio, ni celos, ni venganza, ni codicia, ni despecho. Pueden desfilar por turno los móviles ordinarios que llevan a un ser a darle muerte a otro ser: aquí no se encontrará ninguno. Únicamente el hecho, el terrible hecho, el funesto hecho, y un gran misterio. Diríase, al voltear estas páginas, que nuestras manos tocan las de la fatalidad, que se cruzan por el camino con ellas. Parece, también, pensando, analizando, que en nuestro interior no hubiera una sola persona, sino muchas. Una de ellas ha cogido el comando y dirige; pero las demás, retiradas, expectantes, acechan sin cesar. Hasta que les llega su turno. ¡Ay, entonces, de nosotros si toma el puesto principal la figura siniestra y velada que estaba aguardando!

Decimos: la voluntad. Pero ¿qué es la voluntad? ¿Cuántas voluntades hay? Fuerza compuesta. y resultante de innúmeras atracciones y repulsiones, la voluntad obedece a leyes desconocidas, como los astros, se forma y se deforma en virtud de circunstancias imprevisibles, sufre el influjo del viento que pasa y la estrella que cae. ¿Qué sabemos de los personajes mágicos que en un momento se apoderan de alguien, le hacen sacar el arma, apuntar, herir, matar, sin que al futuro "hechor" le quede sino asumir la responsabilidad?

Pero esta cadena de misterios que hace subir la libertad, la voluntad y la responsabilidad hasta Quien lo creó todo, constituía, en este caso, un aspecto del enigma que la obra, ya escrita, planteaba.

Había otro de distinto orden, no menos inquietante.

Esto exige cierta explicación.

Ocurre en los dominios literarios que la palabra "fondo" ocupa generalmente un sitio que no le pertenece: implica lo esencial y determinante, sugiere lo que más importa. Y no es así. La "forma", que suele tomarse como accidental, cosa de superficie, sin trascendencia, represen ta, por el contrario, al individuo y es su alma misma, su espíritu, cuanto hay de eterno y vivo en el arte, lo que revela, aun involuntariamente, el temperamento, la fuerza, el temple del artista, su potencia creadora, su aptitud para expresarse. Puede el autor estar diciendo o queriendo decir algo, mientras su estilo, la cadencia secreta de frases y palabras, manifiesta, contra su voluntad, otra distinta, incluso contraria y hasta indiscreta. La belleza no se produce sino en la concordancia de impresión y expresión, del acuerdo entre la intención y el efecto.

Este mensaje cifrado de la forma, no a todos, naturalmente, les llega con igual claridad.

Pero se impone a todos.

En el caso de este libro, asume el papel de una defensa tácita. Es una manera entregada, sin rodeos, sin armas; la dignidad de la actitud, la elevación del tono, la justeza de los rasgos presentan algo de sonambúlico; diríase que la autora ha escrito llevada de la mano, con los ojos vendados. La música delicadísima, que a cada paso alza un problema, no hace sonar una sola nota desacorde.

Sus obras anteriores dejaban errar una imaginación extraña por escenas reales, que el modo de tratarlas volvía insólitas, como buscando algo a tientas en la sombra. Eran paisajes que uno había visto, pero con una mezcla exótica indefinible; eran personajes verdaderos, que se podían encontrar en la calle, pero tocados levemente por un color, una línea, con no se sabe qué acento de una vaga región medio conocida.

Adentro, muy adentro, el extravío.

Ahora todo ese misterio estalla en luz, no para aclararse, sino para hacerse más misterioso aún y plantear su secreto en términos imperativos.

Ha habido un hecho, un espantoso hecho que tampoco se explica, que lleva el mismo sello de extrañeza del estilo, del paisaje, de los personajes: una muerte sin motivo. La lucidez aparente es total.

La escritora razona sin defecto, podría enseñar a un profesor de lógica el encadenamiento de las ideas.

Pero ahí está el acto tremendo, el dramático disparo.

Y luego la resignación inerte, silenciosa, expiatoria.

* * *

Es que no somos uno. Es que dentro de cada cual habitan multitudes, y entre ellas, junto al que figura de ordinario, aguarda un delirante, desesperado ansioso de actuar, reclamando, acechando. Tenemos dentro nuestro verdugo. Y nuestro juez. La humanidad se confunde, revuelta, en el seno de cada individuo, partícula suya, resumen histórico, glóbulo de un torrente.

Había que dar a luz la obra. No se podía ocultar ese testimonio. Muchas y diversas serían, como siempre, las interpretaciones sin que, por cierto, faltaran las corrosivas; pero existía una relación entre la escritora y el público, y eran numerosos los que tenían derecho a saber, también los que a través de las palabras impotentes, las renunciaciones con la cabeza atónita, entenderían.

Ella resistía.

Después de dar la muerte, sólo pensó una cosa: recibirla. No era él quien había caído, sino ella misma, su imagen precursora. Al abandonar el sitio funesto, entre las curiosidades hirientes, ya caminaba por senderos irreales, desprendida, entre calles y casas fantasmagóricas.

Fue preciso un trabajo casi de hipnotismo para que dejara hacer y que este breve libro, uno de los más raros que ha producido nuestra literatura, libro arrancado a la sangre y a la muerte, que iba deslizándose ya sombra adentro, se salvara. Hubo que emplear muchos argumentos, y las cartas, entre las cuales se interponían ahora unas rejas, dialogaron largamente.

Los que permanecen vivos tienen esa obligación de tender la mano a quienes van hundiéndose, sin ánimo ya ni deseo de remontar al aire libre, con más razón aún si al hacerlo atraen desde las aguas profundas secretos que casi nunca logran ver la luz."

* * *

Si en vez de caer en la batalla de las Cangrejas y sufrir lo que sufrió y ver lo que vio, prisionero de los araucanos, el joven Pineda y Bascuñán hubiera conseguido huir de sus perseguidores, probablemente habría escrito siempre, tal vez habría hecho versos parecidos a los que intercala en su obra, ni buenos ni malos; pero puede asegurarse que no habría pasado a la posteridad con un libro como el que el cautiverio le inspiró, original, curioso, fresco, palpitante de verdad y donde un alma cándida se entrega.

Para eso se necesitaba un choque raro, difícil de producirse, en las mismas circunstancias.

El letrado peruano-chileno de costumbres académicas, doctor erudito y precoz, enfermizo, rutinario, imaginativo, con la cabeza henchida de latín y de antiguas leyes, una cabeza que Encina llama, irrespetuosamente, "olla de. grillos", si no lo arrancan con violencia de su hogar y lo trasportan a la tremenda isla de Robinson, sin la menor vocación novelesca o de aventuras, ¿habría soñado jamás componer las páginas de "El Chileno Consolado en los Presidios", tan ajenas a su índole que ni él mismo sabe lo que valen ni sería capaz de tomarles el sentido más tarde?

Se reconocerá que, al menos, como escritor, los hechos, los terribles hechos, no lo perjudicaron y que, sin la prisión, no habría penetrado en la historia de nuestra literatura.

El caso de. don Carlos Vicuña es diferente, y asimismo el de María Carolina Geel. Nos falta, por lo demás, perspectiva para apreciarlos. No sabemos todavía hasta qué punto las persecuciones del uno, el episodio trágico de la otra, han hecho resonar en ambos cuerdas profundas, arrancándoles sones inauditos. Solamente podemos presumir que el dolor, el miedo, la furia, los peligros, les produjeron estremecimientos distintos, no sólo de lo común, sino de lo que ellos mismos estaban habituados a experimentar.

Y que en las respectivas obras todo eso repercute.

Esto obliga a pensar.

Los escritores son instrumentos sumamente delicados y de. una prodigiosa variedad. Cada cual obedece a estímulos diversos, como en la orquesta. Los golpes marciales que arrancan sus gloriosos redobles al tambor romperían la caja del violín, sensible a la menor caricia, y su . arco delicado dejará mudo al trombón, que. exige para cantar el paso del viento por las entrañas. Porque unos están hechos de metales, otros de maderas finas, éste presenta al ejecutante, un vientre pulido, otro complejas tuberías, el de más lejos numerosas cuerdas prontas a vibrar.

Tal vez su único lazo de unión sea el que. todos están igualmente vacíos...

El Estado asume una gran responsabilidad al tañerlos echándoles adentro rollos de billetes o, como ellos mismos piden, sin saber lo que hacen, guardándolos en un estuche forrado de terciopelo.