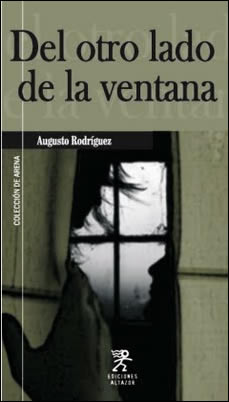

Augusto Rodríguez: la cíclica derrota del ser

Del otro lado de la ventana, (Ediciones Altazor, 2011)

Por Juan Secaira

Del otro lado de la ventana, (Ediciones Altazor, 2011), libro escrito por Augusto Rodríguez, consta de tres historias —La piscina, La llaga y La fiesta—; cada una con una fuerza particular, que se engrana al final y se convierte en una figura, en una gran figura creada por un narrador múltiple, desgarrador e irónico.

La piscina nos introduce en una residencial —compuesta por seis departamentos —y en la vida, partida, elusiva, de varios personajes, cada uno con sus problemas, muchos de los cuales se “resuelven’’ de formas poco convencionales, o quizás sí, de una convención que parece hundirse en esa piscina o viborear y regarlo todo con sus aguas de cotidianidad y hastío, o de protesta, quién sabe. Pues la experiencia en La piscina está condicionada por un narrador que hace de la reiteración un arte; sin burlarse ni creerse superior en ningún fragmento de la historia. Entonces la gente, la maldita gente, vive y sobrevive, atada a un lugar, a “su lugar”, castigando y castigándose día a día.

Hago hincapié en el narrador porque este permite que lo que podría haberse convertido en una historia más de patetismo, se transforme en un drama silencioso, ahí una de sus virtudes, y distinto. Distinto no por serlo simplemente, no solo desde el lado intelectual, sino desde una visión que se construye en Del otro lado de la ventana, y va dejando de lado significativos ingredientes de una tradición de la cual no huye ni se desentiende; y tampoco la toma como una camisa de fuerza.

El escritor Antonio Ortuño dice: “Yo creo que la literatura da placer porque nos complace de una manera que no sabíamos o intuíamos que podíamos ser complacidos, no porque nos den por nuestro lado sino porque nos llegan por donde no esperábamos”.

Uno de los puntos más interesantes de este libro es que no busca una respuesta única por parte del lector; las piezas no están armadas para que todo cuadre, calce y sea fácil; más bien se crean universos de incertidumbres, de asombro, temor y dolor. Un dolor agudo, lento, amargo. En la “más perfecta normalidad”, de una cotidianidad más fiera de lo que se  supone. Una cotidianidad que se mueve, a pesar de que parecería que permanece estable; la existencia y su movimiento por sobre sus víctimas, mojándolas con aguas diversas, tenues y tenebrosas.

supone. Una cotidianidad que se mueve, a pesar de que parecería que permanece estable; la existencia y su movimiento por sobre sus víctimas, mojándolas con aguas diversas, tenues y tenebrosas.

La redención es imposible, solamente caben la repetición y la insistencia, como ocurre en La piscina.

La enfermedad como un estigma, como un ancla, como la desproporción de una sociedad supuestamente “sana”, predomina en La llaga, segundo relato del libro. Juan, su protagonista, sufre un accidente y su vida se transforma al perder lo que más quiere.

Ya lo dijo Milan Kundera en el título de uno de sus libros: La vida está en otra parte, y eso pasan los personajes; dueños de sus recuerdos y de sus sueños, de nada más.

El narrador cuenta esta historia desde una perspectiva diferente a La piscina. El narrador entra y sale de la mente de Juan, de sus sentimientos, que a veces describe con detalle y hasta con sabiduría, y, en otras, le deja el trabajo de decidir a Juan, y se escabulle. Y esa elección narrativa se emparenta con la enfermedad, con la premonición que se viste de definitiva y a ratos no lo es; de esa cosa que da vueltas, siempre da vueltas.

He hablado constantemente de las características de los narradores de los relatos porque estos no se sostienen únicamente en la parte argumental, no se trata de contar una buena historia y punto, sino de configurar una estructura, un intercambio de perspectivas y puntos de vista; en definitiva un diálogo incluso por fuera del texto, un diálogo con el pasado, con su peso; con un presente inconscientemente partícipe, víctima solitario y verdugo tenaz, y con un futuro borroneado de ilusiones, de miedos, de enfermedad, de vida.

En ese marco, el narrador, desde el principio del libro, propone al lector el impulso de imaginar, de inventar un espacio propio, con la ilusión de estar creando lo que se lee; en ese juego de tiempos que perdura en el libro, tanto en el argumento como en la forma de narrarlo —el cambio de tiempos verbales: de presente a pretérito se da continuamente en los relatos—.

Un narrador que entiende, como lo dijo el escritor Abelardo Castillo: “Siempre lo supe: no hay un mundo sino los mundos”; que demuestra que la vida es ruptura, pero también continuidad. Ruptura y continuidad.

Mundos en donde se pierden y conviven los personajes; ricos y estremecedores, dispuestos y desprendidos, escindidos, plurales y a la vez convergentes, inexpugnablemente convergentes.

Los dos primeros relatos son —por decirlo de algún modo— cíclicos, en la estructura y en el argumento. En el tercero son los sentidos los que gobiernan; es decir, cómo los personajes “traducen” esos sentimientos con el fin —consciente o no— de ser felices, de olvidar para ser felices; de perdurar, de pertenecer, de ser. Lo intentan. En ese sentido, se trata de personajes sumidos en aguas profundas pero no derrotados, con un hálito de esperanza que los sostiene mas no los libera. Tal vez el más fuerte de ellos sea Juan, el protagonista de La llaga, quien pierde lo que más quiere y aun así no agota las posibilidades de búsqueda de su hijo; quizá porque su estado (anímico, físico, sicológico) no lo permite. Y el color púrpura invadiendo las escenas más fuertes del libro, sin importar si son tres novelas cortas o tres cuentos largos; la etiqueta es lo de menos.

También existen personajes y momentos intensos y de difícil olvido: la anciana y su imprevisto final; su marido y su trágico final —con la piscina como algo más que el decorado—. Las mujeres infieles y las fieles; la invalidez cayendo como un mazazo —terrible y lúcido—, la pareja siempre en vilo.

En La fiesta se destaca el mar, el agua que cubre los sentidos, que se desintegra igual que el tiempo, pero siempre deja una huella tras de sí. La construcción y destrucción de una pareja, el amor como un soporte ambivalente, el fraccionamiento, la duda, el peso de la rutina. Contados desde la descripción de cada sentido: el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista; desde la experiencia de Manuel y Belén. Por eso “el mar es la gran fiesta de la derrota de los hombres”, “un gran universo paralelo, testigo de la historia”, “… un monstruo solitario. Un Dios derrotado. Un planeta destruido”. No uno sino varios, contrarios y a la vez unidos, caóticos e inciertos.

En esos intersticios, Manuel basa su cordura en asirse a los recuerdos, a la construcción imaginaria, hiperbólica o peyorativa que eso supone. Al pasado, su pasado. Y Belén intenta sacar de su vida la imagen de su padre, un padre ausente, borroso, dañino, febril. El presente, su presente.

Y de pronto un accidente transforma sus anhelos, los envuelve en un torbellino en el que cada uno trata de salvarse, para no herir al otro; en compulsión, en angustia de pareja. El futuro de Manuel y Belén: un hijo, para aprehender los tiempos, para asegurarse, para que los sentidos tengan algún sentido. Y Manuel lo advierte, se figura sin dientes, solitario y moribundo. Lo ve, y sigue contemplando el mar, el agua, el ensueño del caos a dúo, y aun así…

Los días que transcurren, el decaimiento de Manuel; el estrés de Belén, y los doctores que no detectan nada. O quizá nada es detectable y esto emparenta a las tres historias de Del otro lado de la ventana: la imposibilidad de detectar con exactitud algo, cualquier cosa que suponga la intervención del azar o de la voluntad.

Así, Manuel no pierde la esperanza de que lo que le ocurre sea momentáneo, pasajero, fugaz. Parecida ilusión sienten Juan y varios personajes de La piscina.

Otro de los elementos destacables del libro es que sus personajes viven en la “normalidad”, en donde sufren su propio calvario y por ello no tienen tiempo ni ganas de hacer discursos grandilocuentes ni irse contra nadie más que contra su propia eventualidad. En universos contados por un narrador que no se solaza con el dolor, pero tampoco le huye; que es preciso; que se inmiscuye en la tiniebla de la enfermedad con una claridad que destruye, sin generalizar ni dar lecciones de vida.

Las citas que abren cada relato —de Ricardo Pligia, Enrique Lihn y Jorge Luis Borges respectivamente, y la que cierra el libro, de Rimbaud— sugieren, prefiguran, se instalan en esos mundos sin más pretensión que la soledad de su palabra.

Lo contrario sucede con las referencias contemporáneas que se encuentran en el libro, algo que puede servir para ubicar temporalmente a los relatos, pero que si no existieran no pasaría nada. En ocasiones interrumpen la fluidez del relato, y son dichos por el narrador cuando se deslinda de la historia —y nombra a Valente u opina acerca de que el tiempo pasado fue mejor, por citar ejemplos—, pero vuelve a ella rápidamente y retoma la intensidad. Además de que el narrador utiliza el artificio de que una mujer, personaje de La piscina, escribe precisamente ese relato, y también La llaga. Artificio que funciona en la medida en que se prioriza a la ficción como el centro de esos universos, pero que queda algo inconcluso, pues no se sabe nada más de dicho personaje.

Mas, en un tono mayor, Del otro lado de la ventana es la demostración de que el sentido común es el peor de los sentidos, como tan bien lo explicó Vladimir Nabokov; que una vida segura y rutinaria no es merecedora ni condicionante de nada; que los personajes buscan una salida muchas veces inventando puertas y hundiéndose más; o tal vez sea que no hay cómo reflotar: que la piscina es púrpura, la llaga crece y la fiesta, pese a todo, continúa.