Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Antonio Skármeta | Autores |

Reina radio soy tu esclavo

Antonio Skármeta

Publicado en NUEVA SOCIEDAD, N°100, marzo-abril de 1989

Tweet .. .. .. .. ..

Cuando los escritores latinoamericanos nacidos alrededor de los años 40 toman como tema de sus obras el melodrama, rinden un homenaje a la vida cotidiana de su infancia, donde en las amplias casonas de provincia, tías solteronas, abuelas tejedoras, sirvientas concupiscentes y estudiantes rezagadas, se arracimaban alrededor de chirriantes parlantes de radios que parecían sarcófagos a oír tras el almuerzo piezas sentimentales o macabras. Durante mucho tiempo los autores que habían crecido oyendo los suspiros de amor de las heroínas radiales o los guturales sonidos de una deliciosa garganta bien rebanada por el cuchillo de un destripador, se resistieron a emplear estos elementos en sus ficciones, conscientes de que era un arte hecho con trucos baratos, destinados a halagar el mal gusto de una población con pocas exigencias estéticas. Pero en mi grupo generacional la mirada se bifurca también a estos subproductos, reconociendo en ellos el horizonte concreto en que se vivió. Los narradores y poetas jóvenes asumen con entusiasmo las formas vulgares de arte, ya sea para encontrar en ellas una secreta poesía, o bien para leerlas satíricamente. Así no es extraño encontrar en su literatura frecuentes alusiones a letras de azucarados boleros, venenosos tangos, erudiciones en hazañas de boxeadores, citas de poemas cursis que las pálidas enamoradas con los cachetes iluminados de colorete destacaban poniendo una hoja seca dentro de un libro.

Puig y despuésQuizás el primero en hacer una literatura ambigua, donde el melodrama servía de conductor a un retrato desolado de la sociedad latinoamericana podrida en inhibiciones y prejuicios, fue el argentino Manuel Puig, hoy en Río de Janeiro. Ya los títulos de sus primeros libros en la década del 60 constituían una especie de programa de recuperación de los melodramas radiales, los filmes folletinescos, las canciones lacrimógenas. Títulos como «Boquitas pintadas», «La traición de Rita Hayworth», destacados sobre portadas que inequívocamente evocaban con sus dibujos las primeras páginas de revistas para mujeres, la propaganda de sedas para enaguas de los diarios ilustrados, o los afiches hollywoodenses, alertaban al lector y al crítico que debían contar desde ahora con la tradición subcultural de América Latina en una doble vertiente: como un ejercicio de nostalgia que al mismo tiempo buscaba afirmar una identidad cultural y como una parodia, donde, hay que decirlo, el primer impulso cínico solía atizarse de ternura a medida que los autores se iban encariñando con los personajes que pretendían satirizar.

Esta tendencia encontraba en Latinoamérica un considerable apoyo en las perspectivas que simultáneamente abría en Estados Unidos el pop-art, el cual comenzaba a meter en los museos y en las galerías de renombre objetos e ídolos de la subcultura de masas, creando una nueva excitación en el mundo entero. Hasta el comienzo de los 60, la mayoría de los escritores arrugaban el ceño y fruncían despectivos los labios ante héroes que estuvieran enredados en la vulgaridad de la vida cotidiana y preferían afinar sus estilos en las cortes parisinas o inglesas. Con el creciente avance de las masas en América Latina, pujando por democracia o más democracia, que creaban gobiernos populistas, revolucionarios, o reformistas, para rematar en las tragedias golpistas de los años 70 del Cono Sur, los intelectuales comienzan a abrir sus ojos hacia los subproductos culturales, y a algunos de ellos hasta se les oye cantar boleros, silbar tangos, ir al fútbol, manejar motoneta y visitar bares de mala muerte.

Cuando Vargas Llosa en «La tía Julia y el Escribidor» nos cuenta la historia de Pedro Camacho, un escritor de melodramas que tiene que producir episodios día a día, sin pausa ni clemencia, por exagerado que suene en Europa, está haciendo casi un tipo de retrato realista de un escritor radial latinoamericano. El toque genial del narrador peruano, es llevar este vértigo de la escritura al paroxismo, haciendo que en la afiebrada mente de su personaje se confundan las historias y los personajes de muy distintos rasgos llevando por una parte la situación al absurdo y al delirio, y por otra, a los lectores, a la delicia.

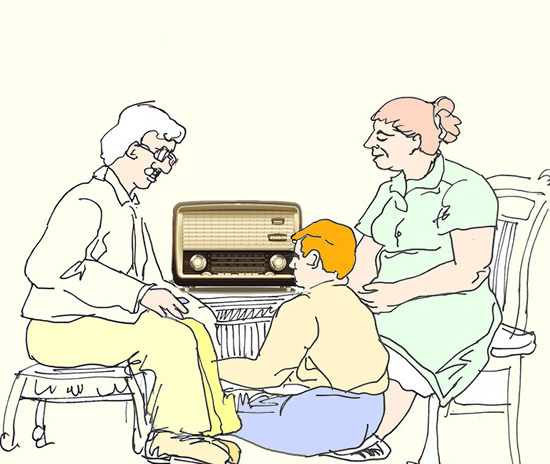

Largo idilio con la radioMi infancia fue un largo idilio con la radio. Mi abuela que era gorda, dulce, de diligentes dedos con los que tejía cien chalecos por mes para regalarlos en sus cumpleaños a los familiares, acompañaba su laboriosidad oyendo melodramas tras el almuerzo. Todos los otros miembros de la casa - allá en la lejana Antofagasta - eran condenados por ella a dormir la siesta para que la radio reinara en gloria y majestad. En las pausas comerciales del melodrama, mi nona pronosticaba con fuerte acento yugoslavo lo que pasaría en los próximos minutos a la heroína: «Dios la va a ayudar y recuperará la vista» (si era ciega); «un señor de buena familia la va a sacar del burdel y se va a casar con ella»; «le van a cortar el dedo para robarle el anillo de oro»; «va a hacer un viaje a Estados Unidos y un médico famoso le va a curar la sífilis». Tendido en la alfombra del comedor, yo dibujaba los héroes y villanos, sacando de vez en cuando cookies yugoslavos empolvados en azúcar flor de una caja de lata adornada con motivos de una cacería de zorros en Gran Bretaña.

Minutos más tarde debía hacer las tareas escolares en la casa de mi amigo Martín, hijo de los alemanes más dulces que he conocido en la tierra. Estaban tan felices de haber escapado de la guerra en Europa, una década antes, que sabían disfrutar cada minuto de la paz en la provincia chilena como si ésta fuera una bendición divina. La madre usaba largos trajes sastre de color gris, deliciosamente anacrónicos, y los domingos salía a pasear por la Costanera y la Plaza Colón con un sombrero de fieltro y un breve velo que le cubría esos ojos azules enormes que animaba con parpadeos de unas pestañas gruesas y encrespadas.

El padre de Martín era contador, pero sabía apreciar el mar. Mientras yo jugaba con su hijo en el malecón, él miraba el mar horas fumando cigarrillos «Opera», su tabaco envuelto en su célebre papel dulce. Un día me dijo:

«El mar nos separa de la patria, pero también nos salvó de ella».

Antes de hacer los deberes de gramática, debía asistir en la casa de Martín a una extraña ceremonia, que contrarrestaba las efusiones de los melodramas de mi abuela. Durante diez minutos, la madre le leía a Martín poemas en alemán para que «no olvides lo único bueno de Alemania». Si alguna imagen era complicada se la explicaba con paciencia, y era obligación de Martín aprenderse todos los días una estrofa. Como pasaba gran parte del día con él, yo debía ayudarlo a memorizarla, y es así como aprendí sin entender un pito de lo que estaba diciendo, mis primeros versos alemanes. ¡Quién pudiera haberme dicho entonces que un día las dulces rimas de Goethe y Hebbel me acompañarían irónicamente en mi exilio en Berlín! Hasta hoy recuerdo estas dos: Ich sah des Sommers letzte Rose stehen / sie war, als ob sie bluten könne, rot / da sprach ich schauernd im Vorübergehen / so weit im Leben, ist zu nah am Tod! [1]. Y la otra, que culminábamos a grito pelado, como fanáticos en un estadio de fútbol, ignorando que los versos aludían a la suave Toscana: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen / im dunkeln Laub die GoldOrangen glühen / ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht / Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, / kennst du es wohl? Dahin! Dahin / möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen [2].

Casi una profesiónSi la radio ocupaba gran parte de mi vida en la provincia chilena, cuando emigramos con mi familia a la gran Buenos Aires, se me transformó casi en una profesión. Desraizado de mi pueblo, mientras mis padres trabajaban, ella fue mi única compañía.

Antes de la escuela, trabajaba como repartidor de frutas en el abasto de la esquina, y después de la escuela, al amparo de un tarro de dulce de leche, varias crujientes croissants y un café marrón, me oía cuantos melodramas fueran posibles, hasta que mis padres volvían a casa y me obligaban a «apagar esa bazofia». Los melodramas se transmitían en series que duraban hasta dos meses, interrumpiéndose cada episodio en el instante culminante, cuando el malvado se disponía a balear a la heroína, o cuando el joven tímido, que ha soñado hacer el amor durante años con la bella del pueblo sin hablarle jamás, se animaba a decirle en la iglesia: «Susana, tengo algo muy importante que confesarle». ¡Extasis de violines, timbales, órgano! Yo me comía las uñas, y después de las jornadas de melodrama salía a caminar por el barrio obsesionado por el destino de los héroes radiales, un poco confundido con la frivolidad de los otros chicos que jugaban despreocupadamente fútbol en los potreros, o que se sentaban en la vereda a leer el Pato Donald o el Ratón Mickey. Yo lo único que quería era que llegara el día siguiente para que Juan Carlos (siempre los galanes se llamaban Juan Carlos) pudiera besar a Susana, o para que en la otra serial el otro Juan Carlos desviara la mano que empuñaba el revólver que mataría a alguna otra Susana.

Para mi perdición —y presumo que la de cientos de otros— oí un día, al final de un episodio en que el violador entraba por la ventana al cuarto de la novia virgen cuya boda tendría lugar al día siguiente con Juan Carlos, que una versión teatral del melodrama radial podía ser vista la semana entrante «en los siguientes teatros». El locutor, con voz trémula, prometía que en la versión teatral se daba la obra completa y que todos los enigmas quedaban puntualmente resueltos. Las funciones tenían lugar en pueblos perdidos de la provincia de Buenos Aires. Junté mis ahorros, compré pasaje de tercera clase en trenes asfixiantes o nimbados de humo negro, y comencé a hacer la cimarra para asistir a las gloriosas representaciones. Las salas se llenaban de empleadas domésticas, vendedoras y abuelitas impacientes. Los decorados eran de cartón. Una elegante mansión donde agonizaba de tuberculosis el conde Juan Carlos se insinuaba con un bastidor pintado color oro encima del cual se dibujaba con brochazos verdes un par de columnas dóricas. Si Juan Carlos era un pobre chico abandonado en una población proletaria soñando que un día bajaba de una limousine su madre regenerada vestida de pieles, el cartón era gris y amenizado con una foto en colores del equipo del fútbol Boca Juniors tomado de la portada de la revista deportiva El Gráfico.

Al fin de las funciones, subía con los otros espectadores, a pedirles a los eximios actores autógrafos que acumulaba en mi cuaderno de matemáticas.

La actriz que hacia Susana me estampaba un beso húmedo en mi mejilla escolar, y hasta hoy, recuerdo la excitación que me producía el vaho de su espesa capa de maquillaje y el olor mítico de esas blusas románticas que apenas controlaban los senos fogosos. También hacía cola tras las tías solteras y las colegialas que querían una firma de Juan Carlos. Cuando llegué hasta él, rayó una hoja entera de mi cuaderno, y me dijo entre dientes: «¿En serio te interesan estas boludeces, pibe?».«En serio» contesté, ruborizándome.

«Esto yo lo hago para ganarme unos mangos. No te tomés estas macanas al pie de la letra. Leé a Shakespeare, a Chejov, a Ibsen. Hacéme caso».

Nuevo statusPasaron algunos años antes de que siguiera su consejo. Mi visita a los teatros me procuró un nuevo status y una fama local nada despreciable. Como repartía frutas de puerta en puerta en las mansiones de Belgrado, entraba por la puerta de servicio hasta las cocinas, donde las empleadas domésticas me pagaban, o las mismas dueñas de casa me daban una propina. Pronto divulgué que estaba en posesión del desenlace de los melodramas que todas ellas escuchaban en la tarde. Me sentaban entonces a la mesa, me destapaban una cocacola, me duplicaban la propina, y me hacían narrar con pelos y señales la boda entre Juan Carlos y Susana. Todos los melodramas culminaban con la boda de Juan Carlos y Susana. Aumenté mis ingresos considerablemente y, haciendo cuentas, la inversión del pasaje en tren y entrada al espectáculo, era recuperada con creces. Pero aparte de eso, dichosamente, una alegría me brotaba desde la médula de los huesos. Al contar el desenlace de los melodramas, lo hacia yo con mis palabras, con mis gestos, con mis pausas dramáticas, con mis silencios, y por qué no decirlo, con mis mentiras, cuando los episodios radiales me parecían inconvincentes o pálidos. ¡Las palabras!

Volvimos a Chile. Seguimos oyendo radio. Seguimos soñando. En 1962, se jugó el Mundial de Fútbol en Chile y el país fue invadido por la televisión. Los fantásticos locutores radiales que hacían del más aburrido partido de fútbol una contienda mítica quedaron al desnudo. Otra lección en mi vida. La radio era el dominio de la fantasía, la televisión apenas llegaba hasta los umbrales de la realidad. Mirando las desoladas imágenes en la pantalla, propuse a los chicos del barrio sacarle el volumen de la tele y poner la narración del partido de Sergio Silva y Darío Verdugo, dos locutores radiales, que lo que no veían con los ojos lo veían con la lengua.

No sé qué dicen los expertos. Pero ése fue el Campeonato Mundial de Fútbol más excitante jamás disputado.

_______________________________

Notas[1] «Vi erguida la última rosa del verano toda roja como si fuera a sangrar. Dije al pasar, con un cierto espanto: mientras más se vive, menos tarda la muerte en llegar»

[2] «Conoces el país donde florecen los limones y en el oscuro follaje destellan las naranjas y una tenue brisa sopla desde el cielo y el laurel y el arrayán se elevan serenos? ¿Conoces ese país? ¡Allí, Allí, quiero, mi amor, contigo ir!»

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Antonio Skármeta | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Reina radio soy tu esclavo

Antonio Skármeta

Publicado en NUEVA SOCIEDAD, N°100, marzo-abril de 1989