Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Carlos Droguett | Antonio Avaria | Autores |

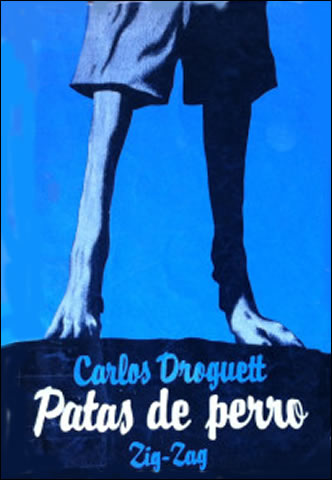

Patas de perro, de Carlos Droguett

Por Antonio Avaria

.. .. .. .. ..

¿Cuántos éramos? ¿Ochocientos mil, o muchos más, los que avanzábamos sin apuro, el corazón contento, tapando la Alameda, esa tarde del 5 de septiembre de 1970? Por lo menos tantos como convocara Radomiro Tomic unos días antes de la elección, y muchos de sus partidarios nos acompañaban con alboroto y alegría (la elección de Allende, el 4 de septiembre de 1970, fue reconocida esa misma noche por el candidato Tomic). Con Carlos Droguett nos habíamos unido espontáneamente a esa muchedumbre enorme, desordenada, junto a familias completas que charlaban con animación, sin aullar consignas de partido, era una inmensa masa popular vaciándose en la calle desde Plaza Italia a Plaza Bulnes (Nunca pensé que pudieran ser tantos / los que la muerte arrebatara), unida en un fervor ingenuo, celebrando desaprensivamente el triunfo de unas grandes esperanzas.

Con melancolía y despecho, cólera, sorna y demás disfraces de la emoción, solíamos recordar esa tarde y esa marcha, aquel baño de multitud. ¿Dónde? En un anfiteatro de la Sorbona, después de una mesa redonda sobre literatura chilena, departiendo con escritores provenientes de muchas partes del mundo, con motivo de unas jornadas del cuento latinoamericano y del Caribe. ¿Dónde más? Durante excursiones y encuentros programados en Suiza, por ejemplo la visita a la tumba de Richard Burton en su aldea a orillas del lago Leman.

Primero nos instalábamos en el café-bar donde el actor se echaba al coleto una veintena de martinis antes de almorzar; nosotros preferíamos una botella de tinto de la región, y ciertamente cuchareábamos unos sorbos de caldo de cabeza[1]. Seguíamos hasta el pequeño cementerio rural, lo recorríamos y continuábamos más allá, por un camino de barro, bordeando un panal de coléricas abejas hasta encontrar, a la sombra húmeda de árboles añosos, gigantescos, unas veinte tumbas esparcidas sin orden. Aquí yace uno que fue gloria de este mundo, y sabíamos que la actriz Liz Taylor estuvo allí mismo de incógnito, llorándolo. Sorprenderá este solaz en un lobo estepario de tan grandes odios y pasiones. ¿No es curioso que ese hombre duro, serio, iracundo, con fama de pésimo genio, a los setenta años de edad, mantuviera juventud y humor bastantes para aceptar con gusto esa salida y otras igualmente inesperadas? Tampoco es signo de agrio talante enviar de regalo una edición de lujo, pícaramente ilustrada, de L’AntiJustine de Restif de la Bretonne...

Y cómo olvidar las muchas horas compartidas sin rezongos durante los funerales de Jorge Luis Borges. Conseguir dos asientos en la Catedral de Ginebra, luego los oficios religiosos ante el cuerpo presente con las prédicas sucesivas de un cura católico y un pastor protestante, cada cual echándose el muerto al hombro para mover su molino, descubriéndose señales supuestamente inequívocas de íntima y secreta adhesión a un credo o al otro (¡a ese agnóstico esencial y socarrón!), y en seguida el desfile solemne, por la nave central, de las coronas con sus lemas en gran formato, Au plus grand forgeron des rêves, decía la enviada por el gobierno de Islandia, y detrás el catafalco, y seguían dignatarios, funcionarios, magistrados, letrados y prelados, y los empaquetados despojados de todo hado, destacándose el editor italiano alto y huidizo, ¿Ricci?, elegante en el sobretodo negro, flaco y enigmático, con su aire ambiguo de ultratumba, encabezando una procesión que acaba en el entierro del cuerpo yacente de Borges en el cementerio de Plainpalais, el de Calvino.

Conversando con Carlos Droguett, sus rencores, sus temas obsesivos y la intensidad de su pasión verbal desvanecían el lóbrego entorno de su oficina en el entrepiso del edificio de Ferrocarriles del Estado, por la calle Serrano, donde pasé a conocerlo y a entrevistarlo para la revista Árbol de Letras, en 1968. Hasta esa fecha él sólo conocía, del extranjero, Mendoza y Buenos Aires, pero algunos de sus cuentos habían visto mundo, al publicarse en Francia. El poder de la muerte lo obsesionaba, desde que perdiera a su madre a los seis años de edad. No era temor, repugnancia o atracción por la muerte propia. No: lo atormentaban las muertes injustas, la muerte cruel, violenta, gratuita, la muerte imbécil. El asesinato de inocentes es tema y trama de novelas tan intensas y disímiles como 60 muertos en la escalera, El hombre que había olvidado y Todas esas muertes. “Parece que en la muerte y en el sufrimiento se muestra más la condición humana que en el final feliz”, dijo entonces Droguett, cuya obra se compone de variaciones sobre la soledad y esas muertes. Desde que leyera a los veinte años La condición humana, de Malraux, ha perdido la cuenta de las veces que ha releído esa novela (“Se puede desear que el sentido de la palabra arte exista: hacer sentir a los hombres la grandeza que reside en ellos”). Así lo entendieron los rusos, obsesionados por la muerte y el sufrimiento. Dostoievski, el primero.

–¿Es su influencia principal?

–En la entraña misma, sí. Desde el punto de vista del maestro de temas y estilo, del escritor, la mayor influencia que he recibido proviene de Marcel Proust. El cual era gran admirador de Dostoievski. ¿Conoce usted esas páginas enormes, cuando Proust empieza a rememorar las casas de Dostoievski, vacías de sus personajes? Una prueba del gran escritor, piensa Proust, se encuentra cuando uno puede evocar sus escenarios, despojándolos de la acción y los seres. Pero al levantar a Dostoievski, se muestra injusto con Tolstoi. Sufrí de muchacho al leer Resurrección: quería cortarme las venas.

–¿De envidia?

– Así es. Yo comenzaba a escribir... Y a los dieciséis años Knut Hamsun me hizo vivir un trance, yo daba mudos alaridos con Hambre, con Pan. Antes aún, pasada la época de Julio Verne, el primer autor artista que me desveló fue Edgar Allan Poe. Volviendo a Proust, en él está toda la novela moderna; previó la antinovela. Ni Robbe- Grillet, ni siquiera Michel Butor agregan nada a la Recherche: es una obra gigantesca y genial; con razón Proust pasó enfermo dieciséis años. Su libro es producto de un insomnio total. El más agudo análisis del lenguaje se encuentra en ese extenso pasaje del tren, a través del diálogo de dos personas, nada más eso, un tren y dos personas, pero qué penetración, qué clarividencia.

–¿Otras preferencias? ¿El Viaje al fondo de la noche?

–Sí, también Céline, a pesar de ser un energúmeno comejudíos; también Michaux, también El desesperado de León Bloy, y en el encanto, Giraudoux.

Leyó Las olas al salir de las prensas de Ercilla, donde Droguett fue corrector de pruebas. Recuerda muy bien ésa y otras novelas de Virginia Woolf, y sus ensayos de crítica literaria.

Leyó con fervor a Baroja, en especial las Memorias de un hombre de acción, “pero la mejor novela en castellano es la de los mexicanos (opina en 1968): Yáñez, Rulfo, Arreola, Benítez, Rosario Castellanos. Juan José Arreola es uno de los grandes escritores actuales; escribe cuentos fantásticos sin salirse un centímetro de la realidad”.

–A juzgar por su obra, a usted le ha interesado mucho más la historia que la geografía de Chile.

–Es que tenemos una historia apasionante, que los escritores no han sabido explotar: la Revolución del 91, la Guerra del 79, Portales, la Conquista, etc. Ya ve usted el éxito colosal de un folletinista como Jorge Inostroza... Portales me ha interesado desde mi época de estudiante, y me obsesiona desde que leí su Epistolario. Es el único tipo genial de la historia política chilena. Preparando mi tesis de derecho, me aficioné desde joven a estudiar las cédulas reales y los documentos publicados por José Toribio Medina... nuestra historia es riquísima en sugerencias y materiales para un novelista. Quedarse en la geografía de Chile es una frivolidad (y añadía vitriólico. “Ahí tiene usted a los criollistas, que escriben sin ser escritores”).

De esas horas largas en la Biblioteca Nacional no se licenció un abogado, sino un escritor. Apoyado en temas de la conquista española en Chile, y alrededor de la figura compleja de Pedro Sancho de la Hoz, Droguett escribe velozmente una trilogía novelesca que aparecerá sin prisas y separadamente años más tarde. Se trata de 100 gotas de sangre y 200 de sudor (citando una carta de Pedro de Valdivia), publicada en 1961, Supay el cristiano (1967) y El hombre que trasladaba las ciudades (1973). En la primera de esas novelas históricas, la figura enérgica de Inés de Suárez rivaliza soberbiamente con la notable recreación posterior de Jorge Guzmán (Ay mama Inés, Editorial Andrés Bello, 1993).

El Premio Nacional de Literatura de Chile en 1970 y el Premio Alfaguara de España hicieron posible el viaje a Europa a comienzos de 1971. (No imaginaba entonces, ni en la peor de sus pesadillas, que acabaría viviendo los últimos veintiún años de su vida en ese continente). Le pedí correspondencias para las revistas Mensaje y Desfile. Llegaban puntuales y copiosas, inmaculadas en la letra cuidada de Isabel, su esposa y fiel amiga de toda la vida. Constituyen documentos preciosos para la biografía del escritor, la literatura y el tiempo histórico que resonaba entonces en Praga, París, Milán, Roma, Madrid. Las librerías de España estaban sembradas de jaulas y tras de esos barrotes asomaba El Obsceno Pájaro de Donoso, cuenta Droguett en una de sus polémicas y sustanciosas colaboraciones (“El obsceno éxito de José Donoso”). El volumen Escrito en el aire (1972) reúne esas crónicas viajeras, y entrevistas. De resonancia fue su contribución a los 25 años de la revista Mensaje, en 1970: “La literatura chilena de espaldas a la realidad nacional”. Aún escuecen esos latigazos. También volaron plumas en el programa de televisión Libro Abierto, que teníamos con Antonio Skármeta en el canal 9 de la Universidad de Chile. Los sarcasmos o zarpazos de Droguett sólo dejaban con cabeza a un puñadito de escritores chilenos: Manuel Rojas, Alberto Romero, Pablo de Rokha; les profesaba respeto y admiración; ante ellos escondía las filosas uñas.

En el Pedagógico conocimos españoles irreductibles, testarudos, a quienes su patria les dolía al extremo de preferir envejecer hasta la invalidez y la muerte antes que regresar mientras gobernara el Generalísimo. De ese temple, Droguett no era persona para venirse a Chile, donde sus hijos habían sufrido la bota militar, y a una sociedad cloroformada por el toque de queda en la noche y en las almas. Había partido al exilio en 1975. En Berna, Suiza, se encarnizó sobre su mesa de trabajo. Son varios miles de páginas inéditas. Quinientas tuvieron editor español, contrato, galeradas; ya compuestas, en prueba de página, volvieron a fojas cero, al limbo nonato, por decisión del presidente de la empresa, porque el autor se negó a suprimir una dedicatoria que denostaba a la junta militar chilena. Tal es la historia de la novela inédita Matar a los viejos.

Escribió días enteros, meses, años, lustros.

Droguett cuenta en carta de 7 de marzo, 1993: “La compañía más cercana, eficaz y constante es la de doña Isabel, cuyas cenizas me miran, por lo menos me sienten ir y venir por la soledad que se llama vida, desde la sobria urna metálica sentada en su velador, junto a su foto y su reloj, en espera paciente e impaciente de las mías, estas cenizas postergadas y compactas que ahora mismo escriben una carta internacional. Es difícil acostumbrarse, es imposible reformarse cuando se piensa que con Isabel nos conocimos, en la despierta y aletargada adolescencia, cuando ninguno de los dos cumplía 20 años”.

En esos días estaba regresando a sus recuerdos. “Por lo demás, lo que da mucho tono, estoy inventando algunos recuerdos, personales o apropiados. No tengo morboso apuro, aunque, ya sentado frente a la máquina, enfrentado a mí mismo, me picanea la urgencia, hasta que la respiración clama por más oxígeno y la máquina por más papel. Veremos, como dijo el ciego. En verdad, la pura, santa y maldita verdad, trabajo teniendo presente el formidable pensamiento de George Bernard Shaw: Cuando muera quiero estar enteramente consumido”.

II

Droguett lleva veinte años de ejercicio periodístico –crónicas, reportajes, folletines, columnas de opinión, cuentos– antes de publicar su primera novela en 1953.

Nace el 15 de octubre de 1912 en Santiago, pero la infancia transcurre en La Serena. La muerte de su madre, en 1918, le produce para siempre una sensación de desamparo, raíz del tema de la soledad, que subyace en toda su obra, asociada al sufrimiento. Su escuela media es el Liceo San Agustín, donde uno de sus enemigos es el Padre Alfonso Escudero, quien después será su amigo y “consejero en cosas literarias y humanas”; es personaje clave de la novela Patas de perro (Premio de la Fundación Luis A. Heiremans, 1966). Estudia Derecho y lengua inglesa en la Universidad de Chile, contrae matrimonio con Isabel Lazo e ingresa al periodismo como reportero del diario El Imparcial. Publica su primer cuento en la revista Hoy, en diciembre de 1933; es “El señor Videla” (agregándole “y su paraguas”, Miguel Serrano lo incluye en la Antología del verdadero cuento en Chile, 1938). Ocurre la tragedia del 5 de Septiembre de 1938: “La matanza del Seguro Obrero me remeció profundamente y me hizo conocer mi capacidad de odiar”. Exactamente un año después, publica sobre esos hechos una crónica estremecedora, editada un año más tarde en forma de libro; este episodio cruel de la historia chilena es también tema central de Sesenta muertos en la escalera, su primera novela, publicada en 1953. Trabaja varios medios de prensa escrita: La Nación, Sucesos, Extra, La Hora, Las Últimas Noticias, Vistazo. Sus colaboraciones incluyen cuentos y folletines; dos de estos últimos le servirán más tarde de material novelesco (“Dubois, artista del crimen” y “Corina Rojas, criminal del amor”). Funcionario de Ferrocarriles del Estado hasta la jubilación en 1971. El escritor Francis de Miomandre lee con admiración algunos cuentos de Droguett y los da a conocer en Francia en la década del 50. La novela Eloy (las últimas horas de un bandolero que tuvo existencia real) resulta finalista en 1959 del Premio de Novela Biblioteca Breve convocado por la editorial Seix-Barral de Barcelona (este concurso iniciará el boom de la novela latinoamericana con la premiación en 1962 de La ciudad y los perros, del joven peruano Mario Vargas Llosa). Eloy tiene reediciones y traducciones numerosas; la última edición, revisada y re-escrita por el autor, es de Editorial Universitaria (1994). Droguett escribió Eloy en un transporte creador de una semana; tras el punto final, y después de una pausa para afeitarse, comenzó El compadre, tal vez la más acabada de sus obras, por su perfección formal y su profundidad cristiana. Ambas novelas, escritas en 1954, se publicaron varios años más tarde. En 1965 aparece Patas de perro (“la novela más cercana a mi alma”, confiesa en la carta citada arriba). El hombre que había olvidado es finalista del importante Premio Nadal de Novela, pero se prohíbe su publicación en España, debido a la interpretación poco ortodoxa de Cristo redentor; tampoco la edición argentina es completa, y no por razones de censura, sino porque el manuscrito llega a Buenos Aires con un cuadernillo, cincuenta páginas, de menos. Droguett ha escrito abundantemente sobre temas bíblicos, pero de esa materia el único texto publicado, según sus palabras, es Después del diluvio; con Noé de personaje, naturalmente.

En 1969 viaja a Cuba, invitado por Casa de las Américas para integrar el jurado de su prestigioso premio anual. El rodeo obligado que imponía el bloqueo permite a Droguett el paso por España, donde encuentra a José Donoso postrado por el esfuerzo atroz de la escritura final de El obsceno pájaro de la noche. En octubre de 1970 Carlos Droguett recibe el Premio Nacional de Literatura. A fines del mismo año, la novela Todas esas muertes es distinguida con el Premio Alfaguara de España. Viaja con Isabel a Europa; sus crónicas viajeras aparecen en las revistas Desfile y Mensaje; posteriormente (1972) son recogidas, junto a otros textos de gran valor testimonial, en el libro Escrito en el aire. Sin militancia en partido político, Droguett expresa satisfacción por el triunfo de Salvador Allende. El escritor pertenece a una generación comprometida con la historia, deseosa de contribuir con la pluma y la conducta a la justicia social. Acaso podría decirse que la del 38 es una generación “evangélica”. Así lo corrobora, paradójicamente el ya clásico ensayo “La Generación del 38 en busca de la realidad nacional” del escritor Volodia Teitelboim, miembro activo de la familia comunista. Entre los escritores del 38, Droguett apreciaba especialmente a Nicomedes Guzmán y Francisco Coloane, a quienes consagra páginas de amistad y elogio. Un breve tiempo después del golpe de Estado, Carlos Droguett se incorpora a una constante tristemente célebre de Hispanoamérica: la literatura del exilio. Encuentra refugio en Suiza, junto a Isabel. Escribe sin descanso, sin prisa pero sin pausa, hasta resbalar en la escalera del Museo de Sherlock Holmes, el 15 de julio de 1996. La muerte acaece quince días más tarde.

El Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Poitiers efectuó en mayo de 1981, bajo la dirección del profesor Alain Sicard, un importante “Coloquio Internacional sobre la obra de Carlos Droguett”, con la participación del autor y de prestigiosos académicos. Los trabajos de esa reunión fueron publicados en volumen dos años después. La Universidad de Poitiers es depositaria de los manuscritos, cartas y otros documentos del archivo que Carlos Droguett había formado en Berna.

Durante los veintiún años de exilio, Droguett emprendió algunos viajes de corta duración, invitado por instituciones culturales de Francia, Venezuela, México, Cuba, Argentina y otros países. Solía reunirse en París con su buen amigo Rafael Agustín Gumucio, exiliado en esa ciudad. El diálogo de ambos sobre Salvador Allende –publicado en 1983– constituye un documento significativo de la historia política chilena.

III

Bobi, el niño con patas de perro, es un ser sufriente, solitario y atrozmente real, carne de la pasión de Cristo. La cucaracha de Kafka tiene más humanidad que los personajes de quita y pon de tanta novela de mera intención política y conmiserativa. Así ocurre con este relato devastador, que bien definiera Ariel Dorfman, en impetuosos párrafos y con un título de estrépito: “El Patas de perro no es tranquilidad para mañana”[2].

También sufre el narrador, quien escribe para olvidar, roído por la soledad, consumido por la compasión. Como en Eloy o El compadre, el procedimiento es la evocación. Un narrador, u ordenador de apuntes, que recrea en el presente una historia recién pasada con el propósito nada paradójico de olvidarla.

Son doce capítulos densos; leerlos es “trabajar casi tanto como el autor”, comenta Manuel Rojas, señalando acto seguido que se trata tal vez de la novela más importante escrita en Chile. El estilo no da tregua: enumera, reitera obsesivamente imágenes, recurre a la asociación libre, al flujo caótico de la conciencia, a la amplificación torturante y acezante, en un lenguaje sin ripios, intensamente lírico, duro, fulgurante, que prolifera y “crece con las lágrimas que llora”, como ese río Genil del poeta Pedro Espinosa. Para Carlos, el narrador, su escritura es sufrimiento, vía crucis personal inevitable para poder vivir sin la obsesión permanente del niño sacrificado. Un narrador explícito, evidente, a través del cual aparecen otros hablantes (así el Padre Escudero, Horacio el ciego y el mismo Bobi) y otros relatos, tales como una alegoría tomada de la tradición folklórica, la fábula del medio pollo. “Escribo para olvidar”, repite: la materia del libro es también el trabajo mismo de rescatar (para olvidar) por la palabra la vida que tuvieron en común, y la historia previa de Carlos y Bobi antes de conocerse. En Patas de perro nada sucede en acto presente; todo se recuerda. Hay un narrador testigo y a la vez personaje de sucesos que ocurrieron hasta poco tiempo atrás; su conciencia es el motor del relato. Su escritura, acto de liberación.

“Como cenizas, como mares poblándose...” Ese Neruda de Residencia en la tierra está subconsciente en las yuxtaposiciones, amplificaciones y expresiones metafóricas de Patas de perro. A Droguett le costaría reconocerlo, porque en el duelo de los dos Pablos, se abanderizó con de Rokha. Es cierto que admitía el gran valor de dicha obra nerudiana, después de la cual –según Droguett– el vate se habría dedicado “a recalentar comida”. Droguett es un ejemplo de la fértil influencia de las Residencias en la mejor prosa chilena. La que no ha pasado por esas Residencias –y también por la poesía de César Vallejo y Pablo de Rokha, admitamos– es prosaica, pedestre, desangelada. Frente a la buena conciencia de una literatura de obviedades, de naturalismo positivista y racionalista, era osadía, por ejemplo, consagrar una página entera (en el tercer capítulo) a la extraordinaria enumeración caótica de todo lo que podría recordar, de sus andanzas, una manada de perros vagabundos.

Ésta es una de esas “extrañas novelas” de Carlos Droguett, como las calificara Fernando Alegría. Un lector conmovido por la condición y las penas de Bobi no lo acepta como criatura ficticia o realidad imaginaria. Es simplemente, y dolorosamente, un niño con unas hermosas patas de perro, expuesto a la marginalidad, a la injusticia, a la crueldad.

La facultad creadora inimitable de Droguett puede apreciarse asimismo cuando el material proviene de fuente libresca. El cuento del medio pollo está en Ramón A. Laval y en centenares de versiones populares (en francés es el Demicoq; en inglés, el Halfchick). Droguett lo convierte en un relato chilenísimo que es una estricta alegoría de la situación descrita en Patas de perro, ganando así en universalidad –subrayémoslo– humana. Ocupa el octavo capítulo, va en letra cursiva (“… el dolor y el sufrimiento estaban muy bien repartidos en la provincia de Colchagua y mejor lo estarían a medida que avanzara el siglo”) y está impregnado de negro humor vallejiano. En la estructura de la novela, es una historia intercalada, como ésas que entreveían el Quijote, y que los críticos (siguiendo a nuestro tratadista Félix Martínez Bonati) también llaman historia “enmarcada”.

Todo Patas de perro es una narración enmarcada en la pasión de Cristo y su indecible capacidad de sufrimiento. La soledad que Bobi y Carlos, el narrador, padecen, ya no es literatura.

* * *

NOTAS

[1] Caldo de cabeza: entre exiliados, pensar y hablar machaconamente, obsesivamente, de Chile.

[2] Revista Chilena de Literatura, 2 y 3, 1970.