Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Bárbara Aburto Bórquez | Autores |

Depresión y melancolía en los poemas Mucho más allá y Poesía completa

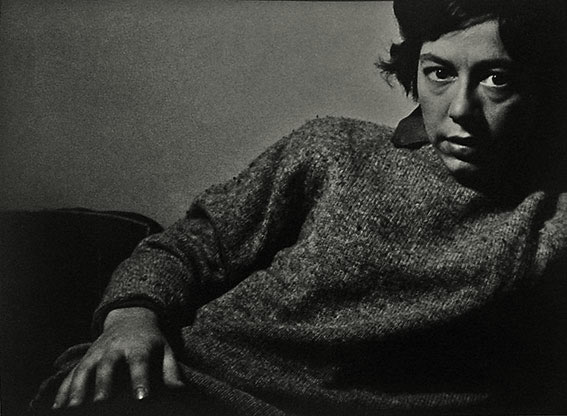

de Alejandra Pizarnik

Por Bárbara Aburto Bórquez

Universidad de Playa Ancha /

Magíster en Literatura

.. .. .. .. ..

Je est un autre

Rimbaud.

Naufragar a cada instante en la muerte

Kristeva.

La obra poética de la escritora argentina Alejandra Pizarnik se configura de inicio a fin como un constante diálogo entre creación y destrucción, coherencia y contradicción, lucidez y aniquilamiento. Influenciada por la corriente neo surrealista, caracterizada por dar rienda suelta a la expresión del inconsciente en la escritura, manifiesta un férreo espíritu de rebeldía que linda con la autodestrucción. Todo su trabajo escritural se encuentra teñido de angustia existencial, melancolía, depresión y delirio. La motivación más acuciante de la poeta es el reconocimiento de su condición de caída y cuyo efecto se plasma en un yo que asume su estado de separación con respecto a Dios y al mundo.

La tartamudez, el asma y sus trastornos alimenticios de infancia y adolescencia, así como su conflicto para establecer relaciones sociales son las causas o cimientos de la fatal vorágine que impregna su desgarrada poesía.

Para el análisis del poema “Mucho más allá” del texto “Poesía completa” de Alejandra Pizarnik utilizaremos el soporte teórico literario de la escritora, filósofa y psicoanalista Julia Kristeva en el texto “El sol negro: depresión y melancolía”.

La propuesta de lectura del poema se centrará en demostrar que la poeta se posiciona como escindida de sí misma y del mundo que la rodea, producto de la frustración de vivir la falsedad de la vida, evocando constantemente a la infancia como una etapa pletórica, que asume consiente que se configura como una máscara o un engaño creado por la familia y que confronta al presente doloroso y ajeno que marca su melancolía, depresión y en definitiva su anhelo desesperado de morir.

En el corpus “El sol negro” de Julia Kristeva encontramos en primera instancia una definición de creación literaria:

“La creación literaria es esta aventura del cuerpo y de los signos que da testimonio del afecto: de la tristeza, como señal de la separación y como esbozo de la dimensión del símbolo; de la alegría, como señal del triunfo que me instala en el universo del artificio y del símbolo que intento hacer corresponder lo mejor posible con mis experiencias de la realidad”. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 25)

La creación literaria plantea la autora Búlgara si bien es un artificio, es decir es una representación simbólica de la realidad, se configura también como un testimonio que posee una eficacia real referida a la catarsis, al cumplimiento de la liberación de las pasiones del lector. La obra literaria, como dirá la autora, es y ha sido desde siempre un medio terapéutico utilizado en todas las sociedades. Es decir, ha sido el vehículo de trasmisión de conocimiento, o en el caso puntual de la poesía, trasmisión y expresión de sentimientos. Es el estado afectivo u emocional del sujeto el que queda representado en el trabajo literario, lo que se comunica en él es la realidad afectiva presente y sensible del escritor para ser proyectada en el lector de una manera significativa.

La obra de Pizarnik tiene esa particularidad, nos comunica de un modo magistral esa angustia desgarradora y corrosiva que ella siente a través de un lenguaje metafórico que cala profundo y que nos hace identificar nuestras propias fragilidades en los versos que entrega. Como señala Kristeva al avanzar el texto, “la creación literaria posee un simbolismo implícito”. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 27)

En la cita anterior se hace alusión a que toda obra posee mensajes encubiertos, posee un trasfondo simbólico, un entretejido de significantes que el lector debe descubrir y experimentar. La poesía de Pizarnik es depresiva y por tanto está constantemente mostrándonos la lucha del sujeto con su estado sufriente del alma, del ser enajenado que desea partir de este mundo. Parafraseando a Kristeva, la tristeza, es un dolor lacerante que puede experimentar el ser humano haciéndolo incluso dudar del sentido de su propia existencia.

“La tristeza (como cualquier afecto) es la representación psíquica de desplazamientos energéticos provocados por los traumatismos externos o internos”. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 24). “Es un abismo de dolor incomunicable que nos absorbe a veces, y a menudo duraderamente, hasta hacemos perder el gusto por cualquier palabra, cualquier acto, inclusive, el gusto por la vida. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 9)

Luego añade “La lista de desgracias que nos abruma todos los días es infinita .Todo esto me proporciona bruscamente otra vida. Una vida insufrible, cargada de penas cotidianas, de tragos amargos, de desconsuelo solitario, a veces abrasador, otras, incoloro y vacío. En suma, una existencia sin vigor aunque en ocasiones exaltada por el esfuerzo realizado para continuarla, dispuesta a naufragar a cada instante en la muerte”. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 9-10)

La pieza poética a analizar posee estos rasgos, la tristeza, el hastío y desencanto de la vida, el constante sufrimiento que implica vivir el presente (con los recuerdos de los trastornos internos y externos del pasado), esa realidad incomunicable y atroz cargando con los traumas de la infancia que la persiguen constantemente. Se muestra un sujeto cargado de un sentimiento de orfandad y angustia existencial, ensimismado, enajenado y destinado voluntariamente al naufragio, al hundimiento y a su destino final que será el delirio y la muerte.

En “El sol negro”, se define al deprimido como “un ateo radical y taciturno”. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 10). Pizarnik es una poeta, y cantora nocturna melancólica y depresiva, escribe de noche porque sufre de insomnio producto de sus disturbios mentales, y pese a estar medicada padece cuando está despierta pues se enfrenta a una realidad que repudia, se enfrenta al mundo y por ello escribe y desdeña de su suerte, ya no desea esperar más, anhela la muerte a gritos desesperados.

Los conceptos de melancolía y depresión se definen de un modo distinto en el texto teórico de Kristeva, pero hay un punto en común que ambos poseen.

“La psiquiatría se reserva el concepto de «melancolía» para la enfermedad espontáneamente irreversible (que sólo cede con la administración de antidepresivos). " La depresión, como duelo, oculta una agresividad contra el objeto perdido y revela así la ambivalencia del depresivo cara a cara con el objeto de su duelo. La queja contra sí mismo es, pues, una queja contra el otro y la ejecución es un disfraz trágico de la masacre del otro. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 14)

Se habla de melancolía como una condición de la naturaleza del ser, del ethos, como un componente biológico que el hombre lleva en sus genes y que puede aflorar en determinadas ocasiones en la vida en que el ser humano se ve expuesto a crisis de toda índole y que le provocan un cambio de energías pero que tiende a enfrentarlas con pasividad y con disposición a la medicación , en cambio la depresión es definida como un duelo, un estado en que el hombre se sumerge debido a un conflicto más profundo pues siente que ha perdido algo de su ser , generalmente el sentido de su vida y se siente despojado y extraviado lo que puede llevarlo a un desenlace fatal si no es tratado adecuadamente. Ambos conceptos comulgan en cuanto a “la modificación de las relaciones significantes” (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 14), es decir tanto el sujeto depresivo como el melancólicopierden la capacidad de percibir la significancia o el sentido de las cosas, así como de la vida, ciertamente sienten una desnudez o una carencia existencial que los agobia. Presentan, como diría Kristeva una “Intolerancia a la pérdida del objeto y el desfallecimiento del significante para asegurar una salida compensatoria a los estados de retraimiento en los cuales el sujeto se refugia en la inacción” (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 15) . La salida compensatoria y la inacción se podrían verificar en Pizarnik como el estado en que ella decide escribir, entendido como un desahogo del alma angustiada que desea evadirse. La inacción, es decir el no-hacer o el estancamiento están ligados a la poeta como sujeto depresivo que se margina del mundo, al punto de la escisión.

Finalmente el concepto de escisión y sus clasificaciones se entienden en Kristeva como:

“La definición Kleiniana de escisión introducida en 1946 por una parte, se desplaza de la posición depresiva hacia atrás, hacia la posición paranoide y esquizoide más arcaica, por la otra, distingue una escisión binaria (distinción entre objeto «bueno» y «malo» asegurando la unidad del yo) y una escisión divisora, esta última afectando no sólo el objeto sino, en contrapartida, el yo que _literalmente- «cae a pedazos» ifalling into pieces) (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 21-22)

La escisión[1], se entiende entonces, como la tendencia del ser humano a la fragmentación, desavenencia, desintegración o separación del sujeto con su mismo ser y con el mundo que lo rodea como una expresión de la pulsión de muerte (entendida como autodestrucción), llegando así a padecer, según explica Kristeva, de episodios paranoicos[2] o esquizoides[3]. (Kristeva, Sol negro. Depresión y melancolía. 22) La poeta es claramente un ser escindido, esto se demuestra tanto en su posición de marginalidad frente al mundo, como ser depresivo que se aparta de la realidad que describe como siniestra y engañosa, como también en el despojo delirante de su propio ser, por ejemplo cuando notamos que duda acerca de ser ella misma quien escribe utilizando como recurso la interrogación constante para marcar la incertidumbre acerca de la verdadera existencia de su ser.

Análisis del poema: “Mucho más allá”, Alejandra Pizarnik

¿Y si nos vamos anticipando

de sonrisa en sonrisa

hasta la última esperanza?

¿Y qué?

¿Y qué me das a mí,

a mí que he perdido mi nombre,

el nombre que me era dulce sustancia

en épocas remotas, cuando yo no era yo

sino una niña engañada por su sangre?

¿A qué , a qué

este deshacerme, este desangrarme,

este desplumarme, este desequilibrarme

si mi realidad retrocede

como empujada por una ametralladora

y de pronto se lanza a correr,

aunque igual la alcanzan,

hasta que cae a mis pies como un ave muerta?

El título es un indicio de la temática del poema: el férreo anhelo de la poeta de dirigirse «mucho más allá», es decir hace referencia, primeramente a que existe un duelo en su vida, hastío y sensación de naufragio como diría Kristeva lo que la conduce al enajenamiento que provoca la disgregación del yo. Metafóricamente sabemos, al leer a Pizarnik, que se refiere al intento de restituir el vínculo perdido: “la inocencia y la infancia” porque se siente cada vez más cercana a la caída, a la muerte si se quiere. Ahora bien esta infancia a la que ella regresa es un pasaje oscuro de su vida como dirá en el poema: “en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre”, si bien la etapa de la niñez casi siempre se perfila como una edad dorada, la autora asume que esto en su caso es irreal, que su experiencia fue aberrante, solitaria, muda y que es una suerte de careta creada por su familia. Esta etapa funciona como una manera de evadirse tal vez, de allí la razón de la frustración, porque en el fondo sabe que todo es una gran falsedad, incluso la vida, por lo mismo el deseo de partir.

Cuando dice “anticiparse para alcanzar la última esperanza”, se encuentra motivada por el desapego o mejor aún por la indigencia o la carencia existencial imperante al intentar situarse en este mundo. Habla de su desadaptación que es la razón fundamental por la cual desea morir.

Las interrogaciones repetidas constantemente dan cuenta de un proceso de extrañamiento que presenta la poeta y que le permite manifestar este estado de desposesión o desapego de su ser con el mundo. La sucesión de interrogantes exhibe la impotencia de sus intentos por alcanzar la realidad tan ajena, por sujetarla y sujetarse de un modo desesperado. (Zonana)

La poeta ha perdido el nombre que la designaba desde la infancia, ha perdido en el fondo su identidad, hay aquí tal vez un primer atisbo paradigmático: la fragmentación de su ser, la escisión. La poeta se apartó de su primer rasgo caracterizador frente a los demás. De este modo, la pérdida del nombre es síntoma de su fragilidad y su desnudez existencial.

Al mismo tiempo añade que en la época infantil su nombre “era dulce sustancia”, se configura como un tiempo que está evocando con irónica nostalgia, (que a su vez puede ser representativa de “la unidad” de su ser con el mundo, del bienestar) o sobre todo porque en ella gozaba de inocencia. Y enfatiza en que ese “yo” ya no es ella, aquí podemos evidenciar la escisión, como desviación psiquiátrica que afectaba a la poeta, así como el tono melancólico con el que se refiere a la infancia.

La autora se encuentra en una especie de viaje en paracaídas con destino a la muerte, al suicidio en su caso particular. Su desencanto, frustración y desapego con el mundo suscita esa caída constante por ello es enfática en señalar que está siendo “empujada como por una ametralladora” hacia el abismo, está justificando su deseo de partir. Desdeña la realidad en la que está inmersa porque haber perdido el nombre, viene a simbolizar en este pasaje del poema haber dejado atrás la infancia, supone un paso de la inocencia a la experiencia que se presenta como cruel y aterradora.

El pájaro muerto que cae a sus pies hace alusión a la imagen del ángel caído, representa no sólo la derrota de la poeta, “al desplumarse” sino también suscita un desdoblamiento, el yo se vuelve ajeno con respecto a sí mismo y ésta pérdida está vinculada al delirio, al desplome.

Quisiera hablar de la vida.

Pues esto es la vida,

este aullido, este clavarse las uñas

en el pecho, este arrancarse

la cabellera a puñados , este escupirse

a los propios ojos, sólo por decir,

sólo por ver si se puede decir:

“¿es que yo soy? ¿verdad que sí?

¿no es verdad que yo existo

y no soy la pesadilla de una bestia?”.

Y con las manos embarradas

golpeamos a las puertas del amor.

Y con la conciencia cubierta

de sucios y hermosos velos,

pedimos por Dios.

Y con las sienes restallantes

de imbécil soberbia

tomamos de la cintura a la vida

y pateamos de soslayo a la muerte.

Pues esto es lo que hacemos.

Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa

hasta la última esperanza.

En este pasaje final del poema se advierte en primera instancia cierto tono de denuncia hacia lo que significa “vivir”, proceso que describe como un tormento: “clavarse las uñas, arrancarse la cabellera apuñados”, es decir vivir es doloroso, implica sufrir. Y luego se pregunta a sí misma si es a ella a quien le está ocurriendo esta pesadilla. Hay una dualidad constante, un cuestionamiento insistente con respecto a su existencia, a la vida.

La autora, en los versos que finalizan el poema plantea la vida como un engaño, incluso afirma que la esperanza misma es engañosa. Hace alusión a una suerte de máscara o velo que usamos para pedir amor y para rezar. Es señal de una búsqueda culposa, de la hipocresía y falsedad del hombre que ciertamente posee una fascinación por el mal pero lo mira de reojo. Se puede entender que el ser humano siente culpa, tiene sucia la conciencia por sus pecados, es en el fondo, en palabras de Pizarnik, una bestia soberbia con las manos embarradas que utiliza la religión, o a Dios para buscar la purificación, el perdón.

A modo de conclusión es posible aseverar que la lectura del poema “Mucho más allá” de Alejandra Pizarnik alberga en él las siguientes temáticas: el poeta como un sujeto escindido de sí mismo y del mundo, la frustración por el engaño que significa vivir, la angustia existencial de vivir en un mundo ajeno a su ser, la melancolía, depresión y el anhelo o deseo de alcanzar la muerte.

En el texto “El sol negro: Melancolía y depresión “de la psicoanalista Julia Kristeva encontramos la definición de conceptos como depresión, melancolía y escisión que para este caso fueron fundamentales, por tanto el objeto de representación y el soporte teórico pudieron dialogar óptimamente y encausar el análisis del poema así como facilitar su significación.

Por último, el aporte del diccionario de Laplanche y Pontalis, así como el artículo “Itinerario del exilio: la poética de Pizarnik”, fueron también un anexo favorable a la lectura y análisis del poema pues en el primero pudimos dilucidar técnicamente conceptos de psiquiatría que Julia Kristeva y en el segundo obtener una perspectiva acerca de los cimientos temáticos que estructuran la poética de la autora.

* * *

Notas

[1] “Escisión del yo: Término utilizado por Freud para designar un fenómeno muy particular cuya intervención observó especialmente en el fetichismo y en las psicosis: la coexistencia, dentro del yo, de dos actitudes psíquicas respecto a la realidad exterior en cuanto ésta contraría una exigencia pulsional: una de ellas tiene en cuenta la realidad, la otra reniega la realidad en juego y la substituye por una producción del deseo. Estas dos actitudes coexisten sin influirse recíprocamente”.

[2] “Paranoia: Psicosis crónica caracterizada por un delirio más o menos sistematizado, la ausencia de debilitación intelectual, y que generalmente no evoluciona hacia la deterioración”. Freud dirá: El término «paranoia» es una palabra griega que significa locura, desorden del espíritu

[3] Esquizofrenia: «demencia precoz». Incoherencia del pensamiento, de la acción y de la afectividad (que se designa con las palabras clásicas «discordancia, disociación, disgregación»), la separación de la realidad con replegamiento sobre sí mismo y predominio de una vida interior entregada a las producciones de la fantasía.

Bibliografía:

Kristeva, Julia, “Sol negro: Depresión y melancolía”, Caracas, Venezuela, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1991.

Laplanche Jean y Jean-Bertrand Pontalis, “Diccionario de psicoanálisis” Buenos Aires, Editorial Paidós, 2004.

Pizarnik Alejandra “Obras completas”, Barcelona, Editorial Lumen, 2010

Zonana Víctor Gustavo, Itinerario del exilio: La Poética de Alejandra Pizarnik, Argentina Universidad Nacional de Cuyo, Revista Signos 1997, 30(41-42), 119-144.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pizarnik.htm.

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/pizarnik/biografia.htm

http://literatura.about.com/od/Escritoresporapellido/a/Alejandra-Pizarnik.htm.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09341997000100008.