Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Bernardo González Koppmann | Autores |

Generación NN:

Aproximación a una estética

de la resistencia

“Después de Auschwitz no se puede escribir poemas.”

Theodor Adorno

Ponencia Mesa Redonda (online)

“Presencia y gravitación de la Generación NN-80, en el momento actual de la sociedad chilena: un ajuste de cuentas”

Organiza Sociedad de Escritores de Chile (SECH), Biblioteca Nicomedes Guzmán y CactusCultural.cl.

Con el patrocinio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile.

Viernes, 21 de agosto 2020, 18:00 a 19:30 horas.

Por Bernardo González Koppmann

.. .. .. .. ..

Sin afán de agotar la discusión, sino, por el contrario, con el propósito de originar una reflexión que ponga en valor a la Generación NN, intentaré aclarar —y aclararme— algunos juicios que se emiten un tanto ambiguamente sobre un grupo de escritores imprescindibles en la historia de la literatura chilena.

Cronológicamente, hay consenso en ubicar a este contingente como aquellos literatos nacidos entre 1950 al 1964, días más, días menos, pero que responden a un cierto influjo catalizador que estaría dado por el intento de sobrevivencia que impone la espantosa realidad que acaece inmediatamente después del Golpe de Estado de 1973. Varios poetas y narradores son detenidos —Aristóteles España, Mauricio Redolés, Jorge Montealegre, Jorge Calvo, Floridor Pérez, Bruno Serrano, Heddy Navarro, Raúl Zurita— y, para no creerlo, un Premio Nobel resulta asesinado. Quienes no optan por el exilio, voluntaria o involuntariamente se van a sumergir en el anonimato, cuando no de frentón en la clandestinidad de un país en llamas.

Pero, ¿sobre qué escribían los NN? El profesor Iván Carrasco repara en cuatro temáticas que se empiezan a trabajar literariamente desde los primeros años de la tiranía; a saber, la poesía neovanguardista, la poesía religiosa apocalíptica, la poesía testimonial de la contingencia y la poesía etnocultural.[1] Añadamos la poesía femenina y la homoerótica. Pero, sin ninguna duda, quien llevaría la avanzada de la Generación del Roneo van a ser los escritores de la resistencia.

La poética o estética de estos creadores, o la mayor parte de ella, si se quiere, va a emanar —a veces instintivamente— de la teoría crítica propuesta por el estructuralismo, donde las condiciones sociales e históricas —hasta los hechos más inéditos de la contingencia— actúan como referentes que vienen a potenciar semánticamente los significantes (formas), hasta dotarlos de un nuevo significado (fondo), transformando las palabras en signos; el lenguaje así procesado dialécticamente se organiza luego en un sistema lingüístico donde estos signos —ya transformados en símbolos— proceden a construir una nueva realidad.

Así las cosas, los NN se desarrollan en los sectores marginales de Santiago, algunos en provincia, nutriéndose de la cuestión social a flor de piel, en franca rebeldía con el régimen; pertenecían a las orgánicas política y sociales populares más radicalizadas, incluyendo a comunidades de base de la Iglesia liberadora, institución ésta que cumpliría un rol esencial en el repliegue y contención de la derrota del movimiento popular. En nuestros inconsciente colectivo perviven la Vicaría de la Solidaridad y su página quincenal, el Centro Bellarmino, la Radio Chilena (con Nuestro Canto, dirigido por Miguel Davagnino), la revista Mensaje, la Cantata de los Derechos Humanos de Esteban Gumucio, junto a muchas parroquias y capillas periféricas, que cumplen un papel primordial en la lucha por la defensa y la integridad de los sobrevivientes. Esta opción preferencial por los pobres es de larda data; emana de la encíclica Rerum Novarum de 1891, del Concilio Vaticano II de 1959 y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla en 1979, donde la Iglesia se integra al mundo apoyando —entre otras manifestaciones— el arte y la literatura que surgía de las catacumbas. El aporte de la Teología de la Liberación va a resultar clave en esos días trágicos. La influencia de los valores y de la praxis de los primeros cristianos, descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es congénita, innegable, en el trasfondo ético —ethos— del alma del pueblo de Chile, como lo enfatizara el cardenal Raúl Silva Henríquez en el Te Deum del 18 de septiembre de 1973. De la mano de curas obreros comprometidos como Joan Alsina, Rafael Marotto, Pierre Dubois y otros, estos poetas y prosistas emergentes escriben proclamas, manifiestos, homilías, canciones, cartas pastorales, libretos para los eventos de Derechos Humanos, discursos y antífonas de salmos en las paredes de la ciudad: Castígalos, Señor, porque saben lo que hacen. Incluso el sacerdote Miguel Jordá tradujo la Biblia a décimas campesinas, asesorado sabiamente por auténticos payadores del canto a lo humano y lo divino.

Estructuralismo y Teología de la Liberación serían, entonces, dos de los afluentes más importantes de la estética y la ética NN. Otros jóvenes, sin embargo, se mantendrán cerca del romanticismo de la poesía maldita, el larismo, el realismo socialista y la poesía visual o experimental, aunque por lo común utilizando reflexivamente recursos de literatura moderna.

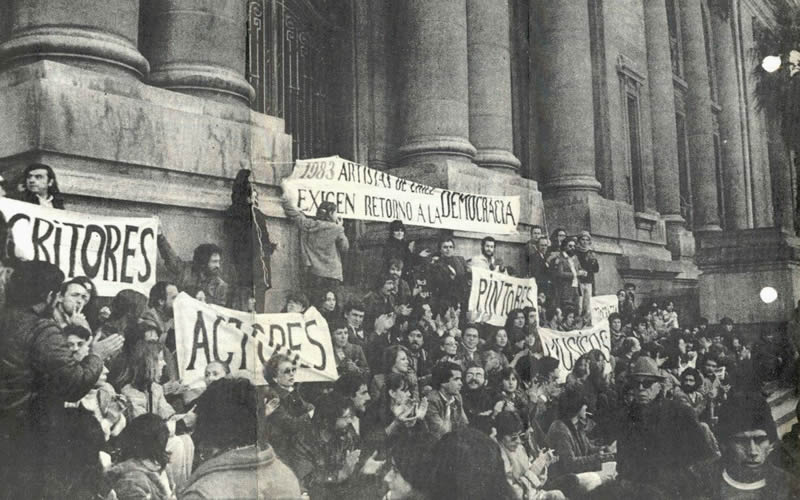

Así, con ese impulso que manaba de los sectores más progresistas, va a brotar en cualquier espacio que se va arrebatando a la tiranía incipientes peñas, boletines (La Castaña, Contramuro, La Gota Pura, La Bicicleta, La Ciruela, Huelén, La Hoja Verde, Obsidiana), grupos, talleres o centros culturales (Andamio, Taller Urbano, Taller Amistad, Taller Sol, La Fragua) y otras tantas actividades y organizaciones de base que trabajarán integrando la música, el teatro, el rayado callejero, el muralismo, la poesía, la fotografía, la escenografía y las primeras performance en su lucha por la defensa de la vida comunitaria. El factor aglutinador de los artistas de la resistencia, sin dudas, fue una permanente y sostenida actitud de rebelión popular, que no cejó como insurrección cultural hasta que estallan las grandes jornadas de protestas a mediados de los años 80’.

José Ángel Cuevas resume la época, de la siguiente manera: Se lucha en José María Caro, Vespucio, Divina Recoleta, antes de terminar la noche habrá 105 puntos / el desorden resulta embriagador / se destruyen anuncios callejeros / postes públicos / derriban andamios / automóviles estacionados / montañas de desechos / en medio de neumáticos ardiendo / El ambiente es de exaltación / Un acto de existencia extremadamente admirable… La realidad entregando material de imágenes, sentido, valor humano. La realidad es algo que está por hacerse, es una producción. Todo infunde ganas de escribir, pensar, sacar lenguajes potentes, felices, exaltados. ¡Oh resistencia! [2]

¿Cómo se va a proyectar esta historia? Bueno, aquí es preciso mencionar entre los focos opositores que empiezan a agitar el ambiente cultural y literario, tomándose el centro de la ciudad hacia fines de los 70´, sin lugar a dudas, a la ACU (Agrupación Cultural Universitaria). En ACU nacieron no sólo expresiones culturales propias del mundo universitario, sino que en sus festivales surgió el “Canto Nuevo”, verdadera banda sonora de la década de 1980; se revitalizó la alicaída experiencia teatral de esos años; se restablecieron los lazos con los artistas precedentes —rotos tras el Golpe de Estado—, como Enrique Lihn, Nicanor Parra y el grupo Ictus; y se iniciaron en sus concursos y ramas literarias numerosos nombres que, más tarde, entregarían su aporte particular a la prosa y la poesía nacional, como Rodrigo Lira, Armando Rubio, Gregory Cohen y Ramón Díaz-Etérovic.[3]

La emergente camada o promoción NN —o gran parte de ella, para ser más precisos— con el tiempo se va a organizar en el Colectivo de Escritores Jóvenes, CEJ, y esta rebelde juventud empieza a salir del exilio interior o autocensura realizando eventos, notables por su envergadura, como aquel sonado Encuentro de Escritores en el Instituto Cultural de Francia, o el tremendo congreso Todavía Escribimos en el Café Ulm —estamos hablando del año 1985 u 86— donde leen alrededor de 150 bullentes y promisorios literatos en el desacostumbrado lapso de una semana. Así las cosas, en 1987 se va a producir un hecho significativo para la historia de las letras de Chile; Carmen Berenger organiza el maravilloso Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, en el cual intervienen Diamela Eltit, Lucía Guerra, Eliana Ortega, Ida Vitale, Beatriz Salo, Nelly Richard, Sonia Montecino y Soledad Bianchi, entre otras académicas. Emergen en las antípodas de la opresión, aquellos lenguajes que no quieren negarse a ser y por el contrario han querido hablar (romper el silencio) dando curso a los rescates de las identidades interdictas por la violencia política, cultural e ideológica.[4] A su vez, la Sociedad de Escritores a cargo de Luis Sánchez Latorre, por esos mismos días, daba franca batalla por la recuperación de la libertad de expresión y la dignidad cívica y personal de todo ser humano. Eran tiempos difíciles, qué duda cabe, pero la Plaza Italia y sus alrededores ya empezaba a alborotarse.

Si tuviéramos que nombrar algunos poetas NN fundacionales, aún a riesgo de olvidos involuntarios, tendríamos que mencionar —aparte de los ya citados más arriba— a Gustavo A. Becerra, Antonio Kadima, Osvaldo Ulloa, Elvira Hernández, Jorge Narváez, Bruno Serrano, Heddy Navarro, Omar Pérez, Hernán Ramírez Portaro, Eduardo Llanos, Tilusa, Cristian Cottet, Víctor Hugo Romo, Juan Garrido, José Luis Poffald, los poetas del sur —con especial mención a Jorge Torres—, Carmen Berenger y la emergentes poetas femeninas, Jaime Lizama y otros que, espero me disculpen la omisión. Hubo algunos bardos que prontamente derivan al cuento y a la novela, como por ejemplo, Hernán Rivera Letelier, Ernesto Langer, Antonio Gil, Diego Muñoz, Pía Barros y Ramón Díaz Eterovic. Entre los narradores afines a los postulados éticos y estéticos —factores muy superiores, sin duda, al dato simplemente cronológico o etario al momento de estudiar una generación—, nos encontramos con Guido Eytel, Luis Alberto Tamayo, Leandro Urbina, Jorge Calvo, Miguel de Loyola, Roberto Rivera, Sonia González, Antonio Ostornol, Luis Sepúlveda, Ana María del Río, Pedro Lemebel, Juan Radrigán —dramaturgo que incorpora a doña Pobreza en sus obras como personaje principal— y otros valiosos creadores que ahora omito lastimosamente, más que nada por ignorancia. De eso se trata, de enriquecer la discusión, con aportes que vayamos incorporando hasta que no falte nadie, o casi nadie. Sobre aquellos literatos que desertaron, renegaron o endilgaron por otros derroteros, ello no invalida la calidad literaria de los textos que hayan alcanzado a escribir; pero, asimismo, es dable dejar establecido con meridiana claridad que los NN fueron y son una ética antes que una estética, que también la tiene, y contundente. Sé que hay mucho que investigar al respecto, harto paño que cortar, y ésa es precisamente la idea de esta crónica, iniciar un diálogo, un debate, que nos permita rescatar y valorar el enorme legado patrimonial de la Generación NN, y que se haga justicia a tantos creadores artesanales del mimeógrafo y el roneo ignorados por un negacionismo torpe y, a veces, mal intencionado. Disculpas pido, entonces, por mi mala retentiva, y manos a la obra.

Sigamos con la historia. Nos hallábamos enfrentados a una agitada vida económica, social y política bajo la férula de Pinochet; oscuros días donde, sin embargo, apañaban Radio Cooperativa y Radio Moscú, con su magnánimo programa Escucha Chile; por otro lado hacían su aporte a rostro descubierto las revistas Cauce, Análisis, Hoy, Punto Final; el semanario El Siglo—cañón de largo alcance— aunque clandestino, vivito y coleando; los diarios La Época y Fortín Mapocho zafaban del mutismo; se vislumbran momentos de luchas y esperanzas, donde se van a producir las masivas jornadas de protestas por el retorno a la democracia. De ahí viene esta literatura díscola, la cual nunca se acomodó con malas artes a los nichos de poder de la academia ni de las universidades elitistas que, desde entonces, iban a surgir como callampas en los principales centros urbanos del país.

Recapitulando, entonces, los escritores de la Generación del 80 debieron levantarse de la derrota y hacerse a pulso, artesanalmente, fundando, a pesar de los pesares, la estética de la llaga abierta, de la cicatriz; literalmente, debieron respirar por la herida e ir recogiendo esquirlas aún humeantes con las cuales reconstruir un mundo nuevo. Fue tan brutal el Golpe que el país quedó mudo y hubo que empezar a balbucear con gestos más que con conceptos, donde la piel era la página en blanco. Eran años de delación solapada y represión impune, en los cuales resultaba fundamental la fraternidad veladamente clandestina, o clandestina a secas, al modo de las catacumbas, donde nos repartíamos las hojas mimeografiadas húmedas todavía entre hostias y bandos militares.

Antes de seguir debemos reconocer que, además de la Generación NN, obviamente existen en el mismo período (1973-1990) otras sensibilidades, teorías, tópicos, estilos, escuelas, corrientes y promociones, incluso totalmente contrapuestas a la estética que aquí planteamos, lo cual no se ignora ni desecha respecto al aporte que puedan hacer o no a la literatura del país y aun al idioma. Pensemos en los poetas de los bares, por ejemplo, donde Eduardo Molina Ventura, Jorge Teillier y Rolando Cárdenas, en Nueva York 11, conocida como la Unión Chica, se refugiaban estoicamente de la barbarie de los rústicos en una nube de conversaciones referente a la vida cotidiana, pero también respecto a poetas europeos del ensueño fenomenológico, corriente estética desarrollada profusamente por Gastón Bachelard; ellos, alejados de los ruidos externos —puesto que su militancia era la poesía—, expandieron la tendencia lárica entre jóvenes poetas que bebieron de esa sabiduría. Por otra parte, integrantes del taller literario de Mariana Callejas y su vinculación con la nueva narrativa, empezaban a publicar sus primeros libros. José Donoso se radicaba en Santiago y no pasaba indiferente. La emergente calle Lastarria y el estilo Lafourcade hacían su estreno en sociedad. Ignacio Valente vigilaba desde una torre de papel quién sí y quién no era válido en la literatura chilena. En fin, como nos damos cuenta, falta mucho que discutir sobre literatura y tendencias durante los años 80’.

Respecto a la Generación NN, que aquí intentamos abordar, sólo se pretende aclarar un par de cosas —tanto hipotéticas como prácticas— que movilizaron a este grupo tenazmente contra la dictadura de Pinochet, desde el primer día del diluvio, dando origen a una promoción de escritores que ha sido silenciada hasta la saciedad. Estimamos que ya es hora de poner en valor esta escritura, lo que nos permitirá repensar la historia de Chile desde otra perspectiva, no la única, pero sí la más relegada y postergada. El estallido social de octubre del 2019 y la pandemia reciente, nos urgen a desclasificar la hermosura de muchos textos escritos en las más peligrosas circunstancias y que aún -por lo ya expuesto- no se han visibilizado.

Los creadores más conscientes de los años 80’ guardaron para la posteridad, desde la marginalia del statu quo, aún en condiciones de indigencia, las semillas de otra edad, la sabiduría de aquel tiempo que nos arrebataron a sangre y fuego, para hacerla florecer en nuevos poemas, cuentos, novelas y obras de teatro que esperan desde entonces ser puestos en valor. Y no podía ser de otra manera, porque ellos y ellas vivieron utópicamente el ascendente movimiento cultural chileno de los años 60’ y 70’ en carne y hueso, y con ese bagaje, con esa herencia impresa en el adn creativo, es imposible olvidar ni perdonar el crimen, ningún crimen. Conservaron en la memoria y en la escritura los significantes con sus significados, o sea, los signos aprendidos en los infinitos murales pintados en las paredes de las fábricas proclamando la reforma agraria, la ENU, la nacionalización del cobre, el medio litro de leche, todo el programa del gobierno popular. Vieron cantar a Víctor Jara, Rolando Alarcón, Héctor Pavez, Patricio Manns. Oyeron en una radio Telefunken el triunfo de la revolución cubana, el Mundial del 62, la revolución cultural china, la guerra de Vietnam, el mayo francés, la llegada del hombre a la luna, el triunfo de Allende; como asimismo, percibieron en las ondas sonoras la muerte del Ché, la muerte de Marilym, la muerte de Pablo de Rokha, la muerte de Violeta, la muerte de Luther King, la muerte de Kennedy, la muerte de Víctor, la muerte de Neruda. Caían los íconos como manzanas en el huerto abandonado de Tralk. Por eso siempre los NN se negaron al borrón y cuenta nueva, y escribieron; de tal actitud de lucha y resistencia nacieron los poemas, los cuentos y las novelas que hoy apremia leer para volver a sentirnos vivos en medio de la hecatombe occidental.

Antes de terminar, permítanme un cogollo, como diría Jotaeme. La Generación NN tuvo en Aristóteles España (Castro, 1955) al espontáneo y natural gestor de esta poética de la llaga abierta que aquí hemos intentado exponer; de ese escribir en carne viva, a la intemperie, sobre el primer eslabón de lo terrible, como apuntara Rilke, recogiendo de los páramos del extremo sur de Chile las hilachas de su vida, de su alma, apenas perceptibles bajo la nieve del brutal confinamiento magallánico y, con ellas, las palabras torturadas, fundar desde las ruinas un canto insobornable, nuestro canto. Atinó a ser el primer juglar del duelo nacional, el asombrado prisionero de Dawson con apenas 17 años, el poeta del espanto más allá de toda imaginación, acosado por lebreles, sumergido en el mar, obligado a confesar con la pistola al pecho. El nunca se propuso ser el cabecilla de nada, ni especular sobre este u otro liderazgo; las circunstancias lo pusieron donde estuvo, y respondió como poeta; en esas condiciones era imposible teclear en el aire con las manos amoratadas, no obstante Tote la hizo. Escribió poesía en cautiverio; rayó los muros de las garitas del campo de concentración con sus versos y con versos de Neruda. La poesía nunca cantó en vano. Muchos años después, Tote confesaría en Punto Final: Fuimos NN en el sentido de la marginalidad casi total, sin apoyo del mundo académico ni de becas ni trabajos públicos. Muchos de nosotros fuimos dirigentes clandestinos de las juventudes opositoras a la dictadura. Habíamos estado en las cárceles siendo muy jóvenes como Raúl Zurita, Jorge Montealegre, Mauricio Redolés, Heddy Navarro, Bruno Serrano. Nuestros refugios muchas veces eran la Biblioteca Nacional y los bares. Eso sí, creo que hicimos un aporte a la literatura chilena escribiendo desde el miedo, desde el terror, con textos que quedarán en la memoria histórica. No se olviden que nuestra generación aún no ha sido estudiada con la debida atención. [5]

Bien. Concluimos esta ponencia señalando que la Generación NN, la del 80, la del Roneo, la de las Catacumbas o como quiera llamársele, es —y pienso en este momento en la obra inédita de Gustavo Adolfo Becerra, a modo de ejemplo— el secreto mejor guardado de la literatura chilena. Ya es hora de darlo a conocer: Los autores de los relatos históricos y sus manifestaciones artísticas son infinitos, como las estrellas en el firmamento. Es el corazón plural de los pueblos; las voces corales atomizadas que, cuando cantan, son capaces de construir himnos y épicas inmortales.[6]

Talca, 24 de agosto de 2020.

___________________________________________

Notas:

[1] Iván Carrasco, “Poesía chilena de la última década (1977-1987)”; Revista Chilena de Literatura, N° 33. Santiago, 1989.

[2] José Ángel Cuevas, “Autobiografía de un extremista”; Editorial La Calabaza del Diablo, Santiago, 2009, p. 57.

[3] Memoria chilena. Biblioteca Nacional. “Resistencia cultural y rearticulación política en la Universidad de Chile. La Agrupación

Cultural Universitaria (ACU)” (Sin fecha).

[4] Carmen Berenguer, "Nuestra habla del injerto"; Discurso inauguración Congreso Internacional de Literatura Femenina

Latinoamericana, Santiago, 1987, p. 14.

[5] Aristóteles España, Punto Final N° 553, 26 septiembre 2003, p. 5.

[6] Gustavo A. Becerra, email, 20 agosto 2020.