Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Baldomero Lillo | Ignacio Alvarez | Hugo Bello | Autores |

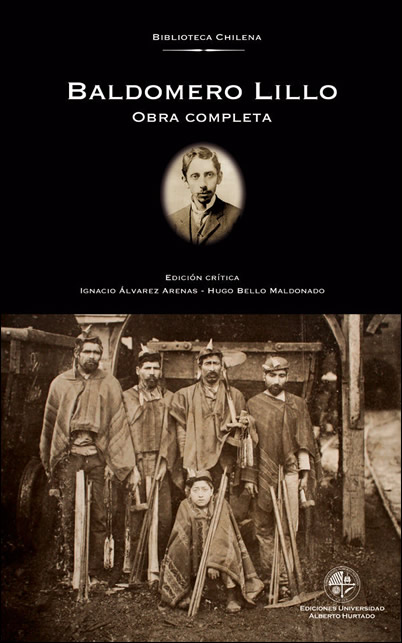

OBRA COMPLETA

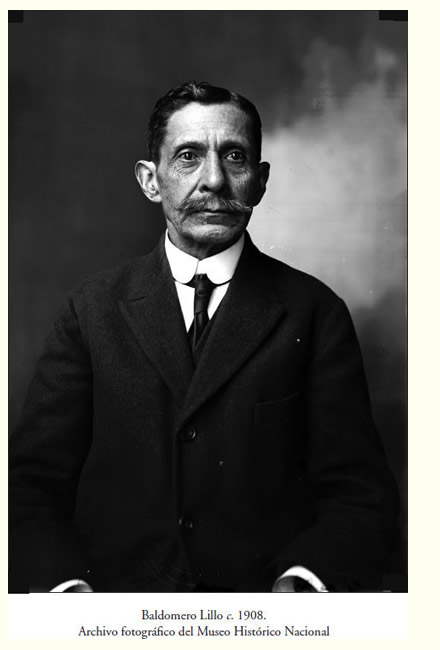

Baldomero Lillo.

Ignacio Álvarez y Hugo Bello (eds.).

Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2008, 799 pp.

Rocío Rodríguez Ferrer

Pontificia Universidad Católica de Chile

Publicado en Revista de Humanidades Universidad Andrés Bello. N°19-20, 22 de noviembre de 2010

.. .. .. .. ..

No es lo habitual que la publicación de un trabajo en el ámbito de los estudios literarios suscite, en primer lugar, el sentimiento de gratitud. Pero a ello nos obliga la reciente edición de las obras completas de Baldomero Lillo, llevada a cabo por los académicos Ignacio Álvarez y Hugo Bello en el marco de la colección Biblioteca chilena. Bajo el sello de las Ediciones Universidad Alberto Hurtado, se trata de una labor motivada por el anhelo de dedicarse a la salvaguarda editorial de los grandes de nuestras letras. Para la tradición literaria chilena supone un gran beneficio el desempolvar la producción de uno de nuestros más significativos autores. A corresponder con justicia dicho favor aspiran, pues, estas líneas.

Contar con un texto seguro, óptimo, depurado al máximo de errores e innovaciones producidos a lo largo del tiempo y de las diversas transmisiones, es, como  todos sabemos, condición sine qua non para cualquier posterior consideración literaria. La crítica chilena, sin embargo, parece haberse olvidado por momentos de ello. Álvarez y Bello se encargan ahora de recordárnoslo. En una suerte de gesto de justicia filológica, nos alientan a no enjuiciar las obras sin antes haberlas leído en su totalidad y pureza. A través de unos pocos ejemplos expuestos en el arranque de las páginas dedicadas a la historia del texto, los autores nos convencen de lo imperioso, por necesario y urgente, de contar con un texto fijado con la mayor fidelidad filológica posible. Labores como las de Ignacio Álvarez y Hugo Bello facilitan las legitimaciones en el campo cultural de las obras literarias, no mediante la emisión de juicios de valor, sino sacando a la luz los textos para que solo a partir de entonces tenga lugar su valoración estética, histórica o cultural, en definitiva. Porque la consigna es iniciar todo estudio por el examen del propio texto, lo primero ha de ser, lógicamente, la fijación textual. Y de ello saben Álvarez y Bello al hacerse cargo –con afán de reparación- de la ignorada suerte editorial de la obra de Baldomero Lillo, ofreciéndonos una transcripción confiable de ella, cotejada en todas sus versiones, tal como dictamina la más rigurosa crítica textual, y adoptando como texto base, en la medida de lo posible, la última versión que, según la información recopilada, puede suponerse revisada por el autor.

todos sabemos, condición sine qua non para cualquier posterior consideración literaria. La crítica chilena, sin embargo, parece haberse olvidado por momentos de ello. Álvarez y Bello se encargan ahora de recordárnoslo. En una suerte de gesto de justicia filológica, nos alientan a no enjuiciar las obras sin antes haberlas leído en su totalidad y pureza. A través de unos pocos ejemplos expuestos en el arranque de las páginas dedicadas a la historia del texto, los autores nos convencen de lo imperioso, por necesario y urgente, de contar con un texto fijado con la mayor fidelidad filológica posible. Labores como las de Ignacio Álvarez y Hugo Bello facilitan las legitimaciones en el campo cultural de las obras literarias, no mediante la emisión de juicios de valor, sino sacando a la luz los textos para que solo a partir de entonces tenga lugar su valoración estética, histórica o cultural, en definitiva. Porque la consigna es iniciar todo estudio por el examen del propio texto, lo primero ha de ser, lógicamente, la fijación textual. Y de ello saben Álvarez y Bello al hacerse cargo –con afán de reparación- de la ignorada suerte editorial de la obra de Baldomero Lillo, ofreciéndonos una transcripción confiable de ella, cotejada en todas sus versiones, tal como dictamina la más rigurosa crítica textual, y adoptando como texto base, en la medida de lo posible, la última versión que, según la información recopilada, puede suponerse revisada por el autor.

En tiempos en que tanto se oye o lee hablar de identidad nacional, (re) poner en el tapete la figura de Baldomero Lillo es gesto de significado capital. Y podemos estar agradecidos de que se nos recupere al escritor en su totalidad: el conjunto de su obra narrativa, compuesta por las narraciones de Sub terra, Sub sole y Relatos populares, junto con la novela La huelga; y, además de ello, el soneto “El mar”, el texto “Memorial de las aves” y el ensayo “El obrero chileno en la pampa salitrera”. Como dirá Carlos Droguett, otro de nuestros más destacados escritores, “Baldomero Lillo es el cimiento, la capa subterránea más profunda desde la que está naciendo lentamente, tal vez demasiado lentamente, la gran literatura chilena”. Cualquier reflexión sobre identidad, nación y literatura ha de pasar, inevitablemente, por Lillo.

Asumida una tarea que, en primer término, se configura como un acto de exhumación, los editores sortean notablemente la complejidad que supone el editar una obra como la de Lillo, cuya historia de la transmisión ha estado marcada por continuas deturpaciones; una historia de la transmisión compleja, intrincada y a veces inaprehensible. No pocos escollos eluden con éxito Álvarez y Bello: el no contar con los manuscritos de Lillo –¿en manos privadas y desconocidas?–, la publicación de solo dos libros en vida del autor, la difusión dispersa en diarios y revistas de muchos de sus cuentos, la intervención más o menos generosa –y más o menos cuidada– de editores cercanos o no a Lillo… Inevitablemente la reconstrucción de este panorama editorial nos conduce a preguntarnos qué hemos leído cuando hemos leído a Lillo. Con mayor razón hemos de aplaudir el esfuerzo de Álvarez y de Bello que, con inteligencia y sensatez, resuelven el problema que suponen las correcciones hechas por el propio Lillo y las enmiendas y rectificaciones reconocibles en las numerosas reediciones y reimpresiones que vieron la luz tras la muerte del autor. A partir de ahora creemos que sí será posible afirmar que leemos a Baldomero Lillo cuando nos enfrentemos a las páginas que llevan su firma. Pero no solo en la reconstrucción textual hemos de encontrar motivos de celebración; en su labor de exhumación, los editores han dado, también, con una versión antigua –con un marco argumental completamente diferente– del relato “Sobre el abismo”, recogida por El Mercurio en 1907, y anterior, pues, a la publicada por Zig-Zag en 1908. Si a ello sumamos el hecho de que la última edición de las obras completas de Lillo –no íntegra, en realidad, y efectuada con criterios filológicos poco fiables– data de 1968, no queda sino festejar la aparición de la primera edición que reúne la totalidad hasta ahora conocida de la producción literaria de Baldomero Lillo.

Conscientes de que la crítica textual, al ofrecer pautas no arbitrarias de trabajo, se yergue como la mejor y más confiable herramienta para quien debe imponerse el hábito de editor, Álvarez y Bello ejecutan con el mejor de los sentidos comunes su labor de intermediarios entre la obra ideada por Lillo y nosotros, sus ahora lectores. Hemos de agradecerles que, en el establecimiento de sus criterios de edición, hayan tenido como objetivo primero el de que la lectura de la obra se realizase con el menor esfuerzo. Y ello, de ningún modo, por subestimar el valor de este en las actividades de índole intelectual. Simplemente desempeñaron el rol de agentes que buscan volver accesible la mejor interpretación de la lectura de la obra en cuestión, entendiendo, claro está, que el texto que se fije ha de ser, en realidad, lo más cercano posible a la obra que el autor tuvo en mente. Lógicamente, toda normativa de edición puede ser debatible. Pero lo que no entra en discusión es que, si a la hora de fijarse el texto el norte ha de ser la intentio auctoris, a la hora de, por ejemplo, anotarlo, se ha de tener en mente al receptor moderno. Y eso han hecho los editores de Baldomero Lillo. Celebro, por ello, que hayan preferido, a las finales, quitar todo aquello que podía causar ruido en la lectura de la obra, optando por registrar solo las variantes más relevantes, como supresiones o adiciones de frases y párrafos o cambios significativos de palabras. Como ellos mismos lo indican, habrá otras instancias para dar cuenta de ese trabajo sucio –imprescindible, pero no grato al ojo– que lleva a actuar con excesivo prurito a la hora de colacionar toda minucia. Creo, sinceramente, que en este deseo de evitar el ruido los índices acústicos de Álvarez y de Bello no han estado errados: nada resulta más hostil a una reproducción fiel que el hacer de esta algo poco legible. Estrictez científica y manejabilidad; facilitar una lectura cómoda, con un grado óptimo de inteligibilidad como de pureza: ese ha sido el propósito de los editores del cuentista chileno.

La de las obras completas de Baldomero Lillo es una edición estricta y cuidada, y asentada, aunque parezca obvio, en el sentido común. De ello da cuenta, por ejemplo, la preocupación de los editores por el modo en cómo puede leerse su obra y, por ende, la necesidad de plantearse en función de ese cómo la anotación del texto. Por seguir con los agradecimientos y en la línea de las apostillas, añadamos que el aparato de notas se nos presenta preciso en términos cuantitativos y cualitativos: todo aquello que pudiese ofrecer problemas para el lector medio, especialmente en lo que al ámbito cultural, técnico (el microcosmos de la mina, por ejemplo) y lingüístico se refiere, ha sido anotado; con ello, facilitan el goce y el entendimiento del texto también a lectores alejados de la realidad chilena y, en especial, de un horizonte del que ya nos separa una centuria y, por lo mismo, distante de cierta competencia lectora media. Sin caer en lo superfluo, acompañan el texto de un conjunto de notas de gran utilidad para entrar en la obra de Lillo. Pequeños detalles que hablan de una tarea asumida con absoluta responsabilidad, actitud éticamente indispensable –la del deseo de hacerlo bien-, pero compleja en la praxis. Y siguiendo con el derrotero del desempeño hermenéutico, cabe agregar que, en esa labor de intérprete que subyace en todo quehacer editorial, Álvarez y Bello han resuelto con agudeza dilemas como el referido a la posibilidad de hallarnos ante cierto discurso indirecto libre en la diégesis de Lillo: en ocasiones habrá de integrarse al discurso del narrador y, en otras oportunidades, habrá de mantenerse como discurso directo. Ha habido quien ha señalado que el editar, como el traducir, es de algún modo un traicionar. No cabe duda de que esta muestra de la colección Biblioteca chilena no ha perseguido intenciones de felonía.

Ahora bien, para sumar méritos, la edición de la obra completa de Baldomero Lillo se acompaña de una introducción del connotado crítico Jaime Concha, estudio crítico elaborado especialmente para el presente volumen. En “Lillo y los condenados de la tierra”, el académico chileno nos recuerda cómo el imaginario minero ha llegado hasta nosotros, precisamente, gracias a las páginas de Baldomero Lillo. Hombres del subsuelo con espaldas de Sísifo, sometidos a una inevitable y constante cadena de represión, emergen en los cuentos del narrador chileno. En cuanto auscultador del sufrimiento colectivo, nos dice Concha, será siempre válido enfrentarse a una obra como la de Lillo, que tiene no poco de apologista y criticista. En su estudio Concha nos ofrece las líneas fundamentales para la valoración e interpretación global de la obra de Baldomero Lillo, especialmente de Sub terra: reconstruye el contexto de producción, procura descifrar los enigmas que encierra la figura del autor y brinda iluminadoras claves de lectura –como aquella referida a la condición subterránea como elemento estructurante y significativo de la experiencia marginal, o los juegos de verticalidad-horizontalidad– que borra cualquier velo de alquitrán en las miradas tradicionalmente dirigidas a unos textos que, sin duda, son parte señera del repertorio nacional. En palabras de Concha: “su significación desborda desde luego Sub terra, pero se concentra sobre todo en este libro fundamental. Entre otras cosas, nos dejó el mito de la mina como espacio de los condenados de la tierra y una imagen emocional del minero. No es escaso legado en el marco de nuestra literatura nacional”. Tras estas páginas, y de la mano de Álvarez y de Bello, puede leerse la historia del texto, fundamental para entender, en este caso, la línea editorial seguida. A continuación de la obra, encontramos un dossier con tres artículos de clara interés para cualquier estimación de la producción de Baldomero Lillo: “Baldomero Lillo o el hombre devorado”, de Carlos Droguett; “Sub terra de Baldomero Lillo y la gestación de una conciencia”, de Luis Bocaz; y “Seis cuentos de Baldomero Lillo”, de Leonidas Morales. En definitiva, estamos ante estudios que, de un modo u otro, evidencian el incalculable valor literario, social y patrimonial de la obra de Lillo. Y con ello, sin decírnoslo abiertamente, justifican –o reclaman– una edición como esta con la que ahora contamos, y que es, claro está, lo fundamental del volumen. Casi al finalizar, encontramos una exhaustiva cronología, que hace visible, en su transcurrir paralelo, la vida y obra del escritor y los acontecimientos culturales y políticos de Chile, América Latina y del resto del mundo. Por último, hallamos la hasta ahora más completa bibliografía existente en torno a la figura de Lillo.

Contribución a la historia del legado literario chileno: eso supone, en primer lugar, esta edición de las obras completas de Baldomero Lillo. Y en ese sentido, no cabe duda de que estamos ante un trabajo en el ámbito de los estudios literarios orientado en el sentido correcto, una obra que cumple absolutamente con el propósito de una colección pensada para fomentar la relectura, valoración y difusión de los autores fundamentales del canon chileno. Y nada más acertado que hablar de relectura. Tras la revisión de la presente edición, podemos tener la certeza de descubrir por momentos a un nuevo Baldomero Lillo, y un Baldomero Lillo mucho más cercano al que él mismo dio vida. Insisto: la literatura, primeramente, ha de leerse. Volver al texto parece ser la consigna. Solo sobre esta base ha de ser posible un ejercicio serio de crítica e historia literaria. A ello han dirigido sus esfuerzos Ignacio Álvarez y Hugo Bello. Solo es de esperar que la comunidad, mediante un diálogo inquieto, sepa agradecer el gesto de las Ediciones Universidad Alberto Hurtado, que en nada desmerece si se le compara, por ejemplo, con la ya clásica colección Archivos, dedicada a editar las grandes obras de la literatura latinoamericana del siglo XX, y a la que la Biblioteca chilena sigue en sus criterios de edición.