Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Carlos Almonte | Autores |

Plañir la muerte, vislumbrar una escapatoria, imaginar el tránsito: nomadías de la escritura

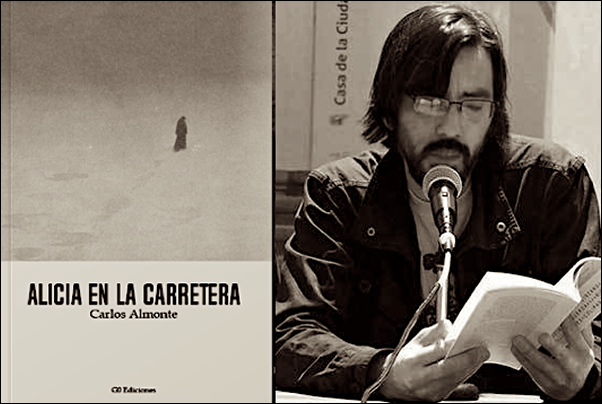

en Alicia en la carretera de Carlos Almonte

Por Manuel Illanes

.. .. .. .. ..

La pregunta acerca de la trascendencia (o nulidad) de toda experiencia humana ha sido formulada desde la más lejana antigüedad por el homo (non) sapiens y oscila, desde siempre, entre la conciencia de una mortalidad ineludible, cuyas fronteras no pueden ser rebasadas, y la esperanza de un camino que conduzca fuera de la región de ceniza que habitamos, adquiriendo, en esta oscilación, ribetes religiosos, filosóficos y literarios, tal como se manifiesta en textos fundamentales como La epopeya de Gilgamesh y El libro de los muertos egipcio, por mencionar algunos ejemplos de la Antigüedad. Es notable verificar (tal como demuestran los textos mencionados) que existe una asociación íntima entre esta conciencia de la muerte y la posibilidad de salvar ésta, de encontrar una salida a nuestra jaula de carne; instancias (al parecer) antitéticas que, sin embargo, un tercer elemento -el del viaje- vincula. Estoy embriagado, lloro, me aflijo / pienso, digo / en mi interior lo encuentro: / si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. / Allá donde no hay muerte / allá donde ella es conquistada / que allá vaya yo… plañir la muerte, vislumbrar una escapatoria, imaginar el tránsito: estas palabras, tomadas de un lamento de Nezahualcóyotl, señor de Tezcoco, recitadas desde hace más de quinientos años en el Anáhuac, dan una pauta de algunos de los elementos que encontramos en Alicia en la carretera de Carlos Almonte (Go Ediciones, 2018).

Alicia... comparte esta preocupación acerca de la trascendencia de la experiencia humana, al introducir la tríada muerte / tránsito / vida del que he hablado en el párrafo anterior, ajustándose en términos más o menos cercanos a la definición que Georges Bataille hace del concepto de experiencia interior en el libro del mismo nombre, publicado en 1954. Ahí señala: “Entiendo por experiencia interior lo que habitualmente se llama experiencia mística: los estados de éxtasis, de arrobamiento, cuando menos de emoción meditada. Pero pienso menos en la experiencia confesional, a la que ha habido que atenerse hasta ahora, que en una experiencia desnuda, libre de ligaduras, incluso de origen, con cualquier confesión.” (La experiencia interior, p. 13). Esta apelación a un “estado de éxtasis” que se niega a ser “descrito”, se acomoda a la aproximación que se hace en Alicia... a una experiencia capital, nunca detallada, apuntada en estos términos en la nota preliminar del texto: “Veinte años han pasado desde aquella noche en el desierto; una noche de tormenta, océano y sabor a cactus. Hace una década se conmemoró el fin del primer ciclo, al compartir aquel verso extático y transparente que en algo reflejó el conjunto de emociones, reflexiones y desbordamientos que experimentamos en aquel camino hacia el bien llamado “inicio de umbrales”. Un (tras) paso que se presentó limpio y expedito, a través de un túnel hecho de nubes con dirección indefinida.” (p. 5). Aunque se puede hacer la salvedad que la experiencia mencionada en Alicia... tiene su origen en un acercamiento sicodélico a la “otra orilla” (y, en ese sentido, se debe advertir que el libro de Almonte zizaguea, en su escritura, entre los polos que representan G. Bataille y H. Michaux), en líneas generales, creo que la reflexión que hace Bataille sobre el tema descubre ecos profundos en la estructura y lenguaje utilizados en Alicia en la carretera: desde la dispersión, a lo largo del texto, de una serie de elementos que remiten a esta tríada de muerte / tránsito / vida (como lo demuestran los títulos de algunas de las escenas del libro: La ceremonia, Una tarde bajo un dios oculto, La novena puerta, Primer viaje, Ascensión, Om, que parecen señalar el desenvolvimiento de un ritual cuyo fin es el traspaso que se menciona en el prólogo. Incluso en una de las escenas se verifica la muerte de Alicia que, aunque imaginaria, funciona como preparación de este viaje: “Después de cuatro días pintaron mi cuerpo a rayas para el postrero cruce, para que nadie me viera trasponer el túnel, para que no volviera el giro de mi barca, para que no existieran los reflejos. Al quinto día, y con gritos de júbilo y cánticos alegres, depositaron mi cuerpo frío ya con olor de células extintas, en el fondo de un tranquilo bote que empujaron mar adentro.”, (p. 48) hasta el uso de una lenguaje entrecortado, balbuciente que nos ubica en medio de la noche oscura de San Juan de la Cruz.

Hay que destacar, por otro lado, que existe un diálogo evidente entre Alicia en la carretera y un texto publicado anteriormente por Carlos, Flamenco es un sueño (Calabaza del Diablo, 2008), en términos de una continuidad temática (el acercamiento / relato de esta experiencia capital que se niega a ser descrita, a pesar de todas las palabras que se digan sobre ella), continuidad que el prólogo de Alicia... revela con claridad. Se trata efectivamente de dos textos que apuntan al mismo objetivo, esto es, el aclaramiento de ese vacío que está en el centro de ambas escrituras; un vacío preñado, se podría decir, pues es el dínamo que genera la búsqueda de esta claridad siempre engañosa (ya que la claridad no es capaz de iluminar este vacío que está más allá de la luz). Pero mientras en Flamenco es un sueño, la chase spiritualle (Rimbaud dixit) de este vacío se emprende por intermedio de textos que deben mucho a la mística (“Dios me guarda y me acompaña. / Dios es puro. / Dios es cactus. / Dios es trueno. / Dios es viaje. / Dios es cielo en llamas. / Dios es nadie.”, se nos dice en A mi lado, uno de los poemas de Flamenco es un sueño), Alicia en la carretera nos presenta una prosa vertiginosa y dislocada, un relato construido a partir de la memoria y la alucinación que debe mucho al clima onírico de Amberes de Roberto Bolaño (influencia nada extraña, si se considera el acercamiento hecho por Almonte a la narrativa de Bolaño en su novela Viento blanco). Como en la novela del autor de Los detectives salvajes, en Alicia... transitan una serie de personajes (Alicia, el narrador, el ermitaño, el profeta, Coltrane) y se repiten lugares y situaciones (Flamenco, la ciudad, el desierto, la inundación) que otorgan una unidad al conjunto de escenas que conforman Alicia..., unidad que está en constante tensión con el lenguaje dislocado que he mencionado algunos renglones arriba, puesto que este lenguaje conduce el Sentido permanentemente hacia el Afuera, como si en la misma medida que buscara instalar esta experiencia interior, desplegarla en el texto para hacerla aprehensible en la lectura, se alejara de ella, quisiera remarcar el abismo que se abre entre ésta y la huella, la ceniza que constituye la escritura: “En el horizonte se adivina un sol oscuro de temblores que, a medida que se acerca, se envilece (Luz Blanca, p. 72); “No es un tiempo recobrado, son cenizas que se juntan bajo el peso de los remolinos y se dejan ir por la corriente, o por la brisa” (Atardecer en Flamenco, p. 76). Lo anterior nos remite a la afirmación de Derrida respecto al desplazamiento al que estaría ligada toda escritura, a ese diferir permanente entre fuerza y significación: “Decir la fuerza como origen del fenómeno es, sin duda, no decir nada. Una vez dicha, la fuerza es ya un fenómeno. Hegel había mostrado bien que la explicación de un fenómeno por una fuerza es una tautología. Pero al decir esto, hay que referirlo a una cierta impotencia del lenguaje de salir de sí para decir su origen, y no al pensamiento de la fuerza. La fuerza es lo otro que el lenguaje sin lo que éste no sería lo que es.” (La escritura y la diferencia, p. 42).

La nostalgia de este momentum de intensidad -que representa el centro invisible del libro de Almonte- se hace presente durante la mayor parte del texto, remarcando el clima onírico, de irrealidad del conjunto de escenas donde Alicia transita entre el desierto que añora y al que desea retornar (puesto que ahí tuvo lugar la experiencia del viaje hacia “la otra orilla”) y la ciudad en que es una extraña, una desterrada permanente, atenta siempre al llamado del dios extraño (como dice Hans Jonas al referirse a lo que él considera la “religión gnóstica”): “brotan flores de las piedras y un pequeño niño, como un dios salvaje, se escabulle entre las sombras… invocando a Alicia.” (Ascensión, p. 70). La imagen que da título al libro es, así, decidora: Alicia, la exploradora por excelencia, la que en el libro de Carroll va y vuelve en una travesía extraordinaria, se encuentra ahora perdida en la carretera, cercada por la desolación de la ciudad a la que no pertenece, buscando reencontrar(se) con ese momentum del que, inevitablemente, se aleja, como un fantasma de esa escritura nómada, la del libro, que vaga por la interzona.

Ciudad de México, junio 2019

* * *

Bibliografía

-Almonte, Carlos

Alicia en la carretera, Go Ediciones, 2018, Santiago.

Flamenco es un sueño, Libros La Calabaza del Diablo, 2008, Santiago.

-Bataille, Georges

La experiencia interior, Taurus Ediciones, 1981, Madrid.

-Derrida, Jacques

La escritura y la diferencia, Editorial Anthropos, 1989, Barcelona.