Golpéome Yungay

en tu mortal herida

donde el grito tuyo

es el mío a flor de piel

Hernán Osorio Herrera

Recuerdo la carta donde uno de mis hijos, viajante en reinos y provincias lejanos, ante mi solicitud me narró libremente sus impresiones de aquel aciago día: “En 1970, yo era un tímido niño, iba del hogar al colegio, revisaba diarios e historietas, jugaba a veces solo, paseaba a gusto con la familia, y durante algunas vacaciones viajábamos felices por algunos caminos del país, como aquellos que nos conducían a la antigua casa de la abuela paterna en Yungay. Solo recuerdo que, aquel 31 de mayo, ingresó un aviador a nuestra casa limeña en San Felipe, empezó a contar lo que había visto en su vuelo sobre la Cordillera Blanca, quebrada la voz musitó a mi padre, su compañero de armas y amigo: ‘Cholo, no queda nada’, y lloró, y me asombré al ver a un hombre grande llorando como un niño. De inmediato, me subieron a las habitaciones. Tú fuiste la parte andina de nuestras vidas y, cuando muchos años después te escuché recitar en público un largo poema en quechua, te vi como alguien que hasta entonces me era desconocido, casi otra persona: porque las lenguas son el fuego vivo del alma y personalidad de los pueblos”. Al poco tiempo, conmovido, me decidí a escribir el siguiente testimonio.

I

La partida de mi madre me restó grandemente el deseo de visitar Yungay a pesar de que ahí vivían mis hermanas con sus esposos y sus hijos, mis tíos y tías con mis primos y sobrinos, y varios cientos de amigos y conocidos. La casa que ella dejó, con todas sus cosas viejas, sus alfombras y lámparas, unos pequeños cuadros de pintura antigua, el retrato de mis abuelos, el horno ennegrecido para hacer pan y las ollas de barro en la cocina, se la compré a todos mis hermanos.

Encerraba enormes recuerdos. Sus paredes altas de adobe enlucidas de blanco que rodeaban el patio principal recibían, sobre los techos, los rayos inclinados del sol en las mañanitas y, en las sombras que iban despareciendo a medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, calculábamos la hora de ir al colegio pues en casa no había relojes.

Encerraba enormes recuerdos. Sus paredes altas de adobe enlucidas de blanco que rodeaban el patio principal recibían, sobre los techos, los rayos inclinados del sol en las mañanitas y, en las sombras que iban despareciendo a medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, calculábamos la hora de ir al colegio pues en casa no había relojes.

Yo la compré porque mis hermanos no la querían (cada quien tenía una propia o vivían en otro lugar); y, también, porque quería que mis hijos visitasen de vez en cuando la tierra generosa de mis padres, para que respiren el aire puro de la sierra, y que miren por el túnel del tiempo los recuerdos de mi infancia que esa casa encerraba. Para que se paseen por las calles empedradas de Yungay, conozcan a los parientes, vayan al campo y se mojen los pies sentados en alguna roca a orillas del caudaloso río Santa, que pasen por el puente de madera al otro lado del río donde estaba la hacienda Chacapampa de mi tío Eduardo que yo visitaba en tiempos lejanos.

La casa no tenía guardián porque no había ladrones en el pueblo. Si una persona caminaba por las calles, con una silla en el hombro por ejemplo, todos adivinaban que se iba a mirar algún circo provinciano o a la capilla más cercana a escuchar el santo rosario. Además, todos conocían a esa persona porque en el pueblo nadie era desconocido: los patrones encorbatados, la servidumbre con sus canastas, los cholos de cada hacienda, los artesanos, los músicos, los profesores y alumnos, hasta los forasteros y transeúntes.

II

Los Andes centrales del Perú, en toda su trayectoria, se caracterizan por sus nevados perpetuos. Desde Cuzco al sur, con el Ausangate, el Coyangate, Jatunhuma, Punta Urco y otros; en Puno, la Cordillera Apolobamba, el nevado Ananea, el Chaupiorko y Palomani; en Huancavelica, los excelsos nevados que bordean la laguna de Choclococha.

En la parte central de los Andes, está la Cordillera del Huayhuash con los nevados Yerupajá (o “Carnicero”: por sus fuertes pendientes que originan peligrosos aludes de nieve), Rasac, Hirishanca, Cuyoc, Tsacra, que sobrepasan los 6,000 msnm en un recorrido verdaderamente majestuoso de escasos 30 km. Representa un paisaje maravilloso que se complementa con extensas lagunas de aguas azules.

Pero en el norte, en la parte occidental de los Andes, tenemos la extensa Cordillera Blanca, en más de 100 km de extensión con los nevados Tuco, Hualcán, Huascarán, Pastoruri y Huandoy, que conforman la montaña oriental del Callejón de Huaylas, con altitudes que sobrepasan los 6,500 msnm, conocida mundialmente como la Suiza peruana, sobre todo por los aficionados al montañismo. Por eso mis amigos peruanos, así como los extranjeros residentes en el país, frecuentemente me pedían ir conmigo a visitar Yungay, ese pedazo de Suiza peruana incrustado en nuestros Andes; no en vano Yungay se traduce del quechua al castellano como “Mi Valle Templado” o “Hermosura”.

Uno de mis amigos más recordados, el Comodoro Zone, Agregado Aéreo a la Embajada Argentina en 1970, me comprometió seriamente a visitar el Callejón de Huaylas. Convenimos que iríamos en su automóvil por la carretera Pativilca y Conococha para ingresar por Recuay, Huaraz y Carhuaz, hasta Yungay, y que saldríamos de Lima el 30 de mayo de 1970 para permanecer en mi casa materna y pasearnos por toda la zona unos cuantos días conociendo templos, lagunas y quebradas.

Lo teníamos todo preparado: la ropa, los zapatos cordilleranos, regalos para mis sobrinos, el whisky y los cigarros, las cápsulas de Cloramina glucosada para contrarrestar los efectos de la altura y nuestra vieja cámara fotográfica, con un montón de rollos de película junto a los anteojos ahumados para protegernos del sol. Con gran sorpresa para mí, un día antes de la fecha fijada para el viaje, el 29 de mayo al atardecer, mi amigo Zone me llamó por teléfono para avisarme que en esos días llegaría a Lima una delegación oficial de Argentina y que, por tal motivo, le era imposible realizar el viaje programado al Callejón.

¡Lástima!, dije yo, que me había preparado con tanta anticipación. Tenía en mis manos la carta de una de mis hermanas que me recordaba cuando de niño le rompí su muñeca Atahualpa diciéndole que yo era Pizarro, y que sin guardar ningún resentimiento, por esas cosas graciosas de la infancia, había preparado para nosotros toda una recepción en Yungay y estaban listas nuestras habitaciones. Era la primera vez en mi vida que un proyecto mío de vacaciones, para visitar a los seres queridos de un pueblo que me cobijó en los años de mi infancia, a una ciudad que guardaba tantos recuerdos, y en compañía de un gran amigo, tenía que fracasar.

En mi angustia, llamé a otros amigos que alguna vez me habían dicho que querían visitar el Callejón de Huaylas, les ofrecí que viajaríamos en mi automóvil, que teníamos el alojamiento preparado, que los parientes nos esperaban con un surtido programa de atenciones y otras cosas más, pero nadie me aceptó. Todos tenían compromisos anticipados; me agradecían sinceramente y algunos me prometían elegir una nueva fecha para viajar. Cansado de tanta decepción, sin desesperarme pero angustiado, decidí no insistir más con nadie y recordé un viejo dicho de mi madre cuando algo no le resultaba como ella quería: “Será para mejor”. Guardé todo lo que tenía preparado para el viaje, pensé intensamente en los míos, en mis hermanas, sus esposos e hijos, en mis amigos, y pensé en Yungay: sus habitantes y costumbres, y me puse a leer unos versos de mi tío Eduardo, hasta que me envolvió el sueño.

insistir más con nadie y recordé un viejo dicho de mi madre cuando algo no le resultaba como ella quería: “Será para mejor”. Guardé todo lo que tenía preparado para el viaje, pensé intensamente en los míos, en mis hermanas, sus esposos e hijos, en mis amigos, y pensé en Yungay: sus habitantes y costumbres, y me puse a leer unos versos de mi tío Eduardo, hasta que me envolvió el sueño.

Al despertar, me embriagué pensando en Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español autor de España invertebrada y El hombre y la gente, y entonces traté de adivinar cuánta gente vivía en Yungay. Cuántas casas había, cuántos árboles crecían en su suelo, qué antigüedad tenía, y cuáles eran su historia y características principales. El pensamiento quería establecer que Yungay era una ciudad, puesto que tenía más de 20,000 habitantes, y que además no solo era un conglomerado de personas sino que existía un visible lazo espiritual que las unía.

Yungay era realmente una ciudad, con historia, nacida aun antes de las luchas por la Emancipación; tierra que fue visitada por el General Antonio José de Sucre, héroe de la Independencia Americana, el 1ro de diciembre de 1823, quien cita en sus memorias que allí existían 1,200 reses y más de 3,000 carneros para alimentar a los batallones de tropas patriotas cuya presentación era magnífica para emprender las campañas de guerra por la independencia.

La ciudad es un ente vivo, que nace, crece, se reproduce y envejece. A veces también muere, pero el sentimiento que penetra en el espíritu de sus habitantes no puede morir ni en los peores desastres.

Un día más, en mis meditaciones solitarias, estaba buscando algo que no sabía qué era. Cuentan que hay ángeles que se aparecen en un momento dado, que vienen a uno y nadie más los ve; pero no son comentarios esotéricos, sino más bien vivencias que se dan en una situación de trance desagradable de una persona. Cuántas cosas más se dan en la vida de los seres humanos: misterios insondables, experiencias gratas, éxitos y fracasos llevados por lo que se denomina el “pálpito” de cada quien, o por la mano del Ángel de la Guarda.

Yo estaba entre los míos, sin decir nada, y una noche más comencé a revisar las cartas de mi madre. Encontré en ellas sus expresiones de cariño, sus preocupaciones por mi salud y sus consejos, sus lamentos por su soledad y la ausencia de sus hijos. En varias de ellas, me decía que ya no quería la vida y prefería la muerte. Entonces lloré en silencio.

III

Con las cartas de mi madre entre manos, desperté al amanecer del domingo 31 de mayo de 1970 en la penumbra de mi alcoba, y en mi pesada somnolencia creí que estaba en Yungay. Sentí las voces de la gente en las calles, y me imaginé que estarían yendo a misa en la capilla central. Un cierto olor a café tostándose me devolvió a la realidad: yo estaba acá, en Lima, a más de 400 km de distancia del Callejón de Huaylas.

Al medio día, en aquel hermoso y paradisíaco escenario, el sol ya había traspuesto el zenit en la ciudad de Yungay. Las casas proyectaban una pequeña sombra bajo los aleros dormidos. El suave trinar de las avecillas en los huertos se esparcía entre hojas mustias de frutales sin flor ni aroma.

El murmullo sordo y cadencioso del río Santa, con golpes de algunas piedras que rodaban en sus aguas, se escuchaba en todos los rincones de las aldeas vecinas. Los perros callejeros dormían tendidos en veredas sombreadas, y unos cuantos parroquianos deambulaban por las calles solitarias buscando algo que ni ellos mismos sabían qué. Tal vez una capilla para hincarse de rodillas y balbucear una oración, o encontrar a un amigo para caminar juntos sin rumbo fijo y entrar a una cantina para brindar un trago por la vida. A lo lejos, se oía el bramido amenazante de un toro que asustaba a los niños inocentes que jugueteaban en los pequeños jardines de las casas. En las laderas de los cerros que circundan la ciudad, carneros trashumantes de lento caminar mordían los pastos verdes y semejaban copos de nieve esparcidos en el aire que apenas se movían impulsados por el viento.

Enredada en tertulias, mucha gente se encontraba en sus hogares, repasando notas familiares en el regazo íntimo sin ningún presentimiento de nada. Otro grupo de personas se afanaba por ingresar a un circo aventurero, de esos que visitan las provincias de cuando en vez, con sus envejecidas carpas y payasos despintados para alegrar a niños y viejos. Solo unos cuantos se habían adueñado de la plaza principal para comentar sus aventuras y esperar el fin de la tarde, sin saber que esa tarde no llegaría jamás para ellos.

En aquella tranquilidad pasmosa, no se escuchaba ruidos extraños, ni siquiera el habitual cantar de gallos en corrales. Lejanamente, se percibía alguna música suave con sabor melancólico perdida en el viento, y alguno que otro tintineo de un arpa solitaria cuyo ritmo embargaba el pensamiento. Veinte mil habitantes de la ciudad de Yungay que tendía su manto de amor al pie del Huascarán estaban dispersos, aferrados a sus costumbres provincianas en quietud casi santa el domingo 31 de mayo de 1970.

A media tarde de aquel día, de imborrables recuerdos para quienes nos los cuentan luego de 30 años, por su cielo surcaron cientos de aves mensajeras: palomas silvestres, gorriones, zorzales y golondrinas. Venían sabe Dios de dónde y se alejaban despavoridas sin rumbo fijo. Ellas tal vez habían sentido el anuncio de un ruido extraño que las espantaba y por eso huían, pero nadie les dio importancia.

Cuando los cronómetros marcaban 3 horas 23 minutos y 28 segundos pasado el meridiano, en aquel silencio adormilado se oyó un lejano zumbido que venía como de las entrañas de la tierra, que se aproximaba más a cada instante, convirtiéndose en ruido escalofriante que empezó a ondear en el aire haciendo temblar la tierra.

En escasos segundos, se convirtió en un movimiento telúrico intenso, el suelo se movía de arriba abajo como un resorte. El fuerte temblor, como signo de muerte, paralizó el pulso de los habitantes de Yungay. Las sacudías sísmicas se agudizaron provocando espanto, y se extendieron a lo largo del Callejón de Huaylas. Todos quedaron atónitos, nadie atinaba a decir nada salvo gritar. Se estremeció la tierra con tal potencia que las casas caían destrozadas y la gente gritaba pidiendo misericordia, unos arrodillados tomándose de las manos, otros corriendo desesperados llamando a sus seres queridos. El remezón era tan agresivo y persistente que las personas salían de sus casas por ventanas y puertas como lanzadas por el viento.

En las calles, otros hombres y mujeres con sus niños se aglomeraban aterrados, confundidos, desesperados; tal vez confiaban instintivamente que entre todos podían protegerse. Entrelazaban sus manos, sus abrazos, e inclusive los lamentos, gritos y lágrimas comenzaron a confundirse. El movimiento telúrico se extendió a los cerros nevados de la Cordillera Blanca de los Andes, y la furia hizo desprenderse un gigantesco pedazo del Huascarán que se vino abajo levantando una nube negra que rodó estrepitosamente hacia la otra Cordillera, arrastrando lodo, piedras, árboles, animales, cultivos y casas. Saltó el cerro que protegía Yungay como un escudo natural, y pasó por sobre la ciudad entera.

En menos de un minuto, aquella hermosa villa se hundió entre lodo y piedras, arrastrados sus veinte mil habitantes que rodaban en el agua turbia, teñida de sangre. Se fueron todos juntos, reunidos con sus gritos y lágrimas hacia el fondo del río Santa para ser llevados con rocas y troncos hasta el mar que les iba a servir de siniestra tumba.

Si yo hubiera estado en aquel momento trágico, le habría pedido a Dios que me conceda 100,000 brazos o más para abrazar en el último instante de nuestras vidas a todos aquellos paisanos míos que fueron sumergidos en dolor, en barro, en polvo, piedras y lágrimas.

Pero yo no estuve allí. Solo sentí a 400 km de distancia el temblor de la tierra, y me pareció oír el grito de angustia de tantos amigos míos, de mis maestros y parientes que se perdían confundidos con los recuerdos de mi infancia que viví con ellos.

IV

El Instituto Geofísico del Perú dio a conocer que la magnitud del terremoto había sido de 7,5 grados en la escala de Richter, y del grado VIII en la escala modificada de Mercalli. El epicentro, en el Océano Pacífico frente al puerto de Chimbote, a una profundidad de 25 km.

Como consecuencia del fenómeno, también se registraron deslizamientos de galgas y pedrones que bloquearon 40 túneles de la carretera de penetración por Huallanca, y algunos de ellos se convirtieron en tumbas para transeúntes. Se destruyeron cientos de casas en Huaraz que quedó en escombros, como también Chimbote y Casma; se cortaron los caminos, y el movimiento se sintió en todo el Perú. Yo salí de mi casa corriendo con mi pequeña hija en mis brazos hasta el centro de la calle.

El gobierno dispuso la inmediata participación de la Fuerza Aérea en auxilio de las víctimas del terremoto, y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja hizo un llamado internacional para apoyar la labor humanitaria que se requería, por lo que se recibió rápidamente muestras concretas de solidaridad mundial.

Un querido amigo mío, el Coronel FAP Luis Ureta y Ureta, viajó a la zona del desastre en un helicóptero para constatar los daños, y vio las huellas de la avalancha que arrasó Yungay. Él sabía que allí yo tenía mi hogar, mi familia y mis amigos, y por eso, al anochecer del 31 de mayo, al término de su faena, vino a mi casa a contarme lo que había visto; pero las lágrimas no le permitieron describir la dantesca tragedia que constató. Solo recuerdo con gratitud su gesto de emoción y afecto, el abrazo que nos dimos.

Las tareas de auxilio y rescate en Yungay fueron penosas desde el inicio, pues una densa cortina de humo negro cubría toda la zona e impedía a los socorristas descender a tierra. Entre aquella bruma espesa, en las faldas del cerro Atma, se encontraba una hermana mía con uno de sus hijos y su hija, y cientos de acompañantes que se salvaron milagrosamente al asistir al circo Verolina que había anclado su carpa en el estadio de fútbol en dicho cerro de los alrededores.

Varios días después de la tragedia, mi hermana Graciela logró enviarme desde aquel lugar una nota que decía:

Hualo, hermano querido:

Hemos salvado milagrosamente con [mis hijos] Calolo y mi negrita. Murieron [mi esposo] Raúl, Nuri, Yeni y otros familiares como Rosaura Tamayo.

Haz que nos saquen de aquí, no tenemos nada y estamos enfermos a la altura del puente de Ancash, estamos como 1,500 personas sin ninguna ayuda a los 5 días de la catástrofe.

Por favor comunica a Abel Vázquez en Yapurá 356 interior ‘D’ Breña que sus sobrinos han quedado solos (Papo y Ani solamente). Todos murieron.

A la esposa de Román Milla que todos murieron menos un hijito de Washi de 8 meses y Rolando.

El chino Cordero, tu ahijado, está con nosotros. Avísale a Jorge Ángeles que sólo vive Chapo, a Hualo Lago que ha quedado Catita de 10 años solita, está conmigo.

Cuando rescaté a mi hermana, a sus hijos y unos cuantos más de aquel grupo humano, todos parecían pintados, tostados por el hollín que llevaban impregnado a la ropa y el cuerpo, pero ya no podían llorar porque para ellos había pasado lo peor y al regreso de la muerte se les habían secado todas las lágrimas. Más bien atinaron a orar con los ojos secos, por ellos mismos y por los miles de yungaínos que vieron perderse en la mortal avalancha. Así dejaron Yungay, convertida en la Pompeya de América: aquella ciudad romana al pie del Vesubio que desapareció entre cenizas y lava el año 79.

Responso

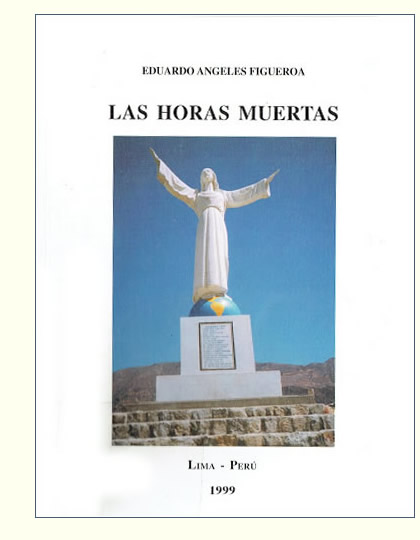

En lo alto del Campo Santo, el cementerio construido como un anfiteatro guardador de tumbas, está la gran efigie de Cristo en pie, con mirada enternecedora hacia donde estuvo Yungay, y los brazos extendidos como queriendo abrazar a todos los que allí vivieron y murieron. Al pie de  ese Cristo que venero, cuando visito el Callejón de Huaylas evoco la imagen de mis seres queridos, me inclino reverente junto a la tumba de mi madre, y de rodillas, con ambas manos cubriendo mis ojos, digo una oración para que se escuche mi lamento en el silencio de las cumbres que se besan con el cielo.

ese Cristo que venero, cuando visito el Callejón de Huaylas evoco la imagen de mis seres queridos, me inclino reverente junto a la tumba de mi madre, y de rodillas, con ambas manos cubriendo mis ojos, digo una oración para que se escuche mi lamento en el silencio de las cumbres que se besan con el cielo.

Miro en derredor consternado, y no reconozco ni los caminos ni los senderos que pisé de niño. No se oyen los tañidos de las capillas que nos llamaban para rezar el rosario, ni siquiera el eco, tampoco están las capillas ni gente que rece, ni aves ni árboles ni carneros en las cumbres ni pastores. No se oyen las campanas de la iglesia ni el canto habitual de los niños ni el ladrido largo de los perros. No se ven las huellas de los guerreros que pisaron estos suelos, no hay paredes ni manchas de sangre. Solo una pampa gris sin perfume, como un Campo Santo que se va cubriendo de flores silvestres y retamas amarillas que nos hablan de la muerte.

Con mis ojos cansados vuelvo la mirada hacia mis años de niño y juventud, y evoco todo lo vivido así como a los míos, veo los afanes perpetuos de mi madre y sus caricias, oigo como en sueño sus lamentos y los cantos que me susurraba al oído cuando yo la acompañaba en su soledad.

Una lágrima asoma a mis pupilas, y le pido a Dios que a todos aquellos que se fueron envueltos en dolor el 31 de mayo de 1970 los tenga en su gloria. Se lo pido yo, con inaudita rebeldía y devoción, como el último yungaíno que también murió un poco aquel día, y hoy solo mira las horas muertas de su infancia, el calvario donde murió una ciudad entera.

Que se queden allá el Huascarán y el Cristo custodiando la ciudad desaparecida y sus cielos yertos, que se queden allá custodiando el lecho de la ciudad perdida, que sigan discurriendo las aguas del río Santa por donde se fueron silenciadas las vidas, que la bruma del tiempo guarde el recuerdo de las horas muertas.

EDUARDO ÁNGELES FIGUEROA es autor, entre otras publicaciones referidas a su institución militar y las relaciones con la ciudadanía, de los siguientes libros que reúnen cuentos de pasión, leyendas de la historia, crónicas de viajes, así como sus heterogéneas vivencias en zonas de la sierra y selva del Perú; donde aborda, asimismo, aspectos humanitarios vinculados a su devenir profesional como en relación con acontecimientos mundiales: