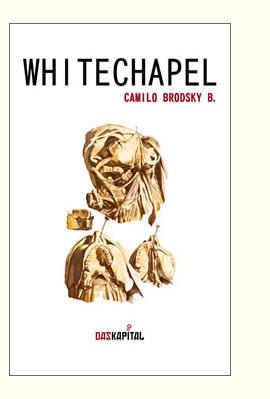

Notas a Whitechapel, de Camilo Brodsky

Por Martín Figueroa

“Estamos todos más o menos locos”

Charles Baudelaire

Desde su primer verso, como en una escena de película gore, en las que no se escatima la sangre, Whitechapel nos conduce por uno de los barrios más famosos en la historia del crimen, el barrio donde Jack el destripador cometiera los asesinatos que lo hicieron famoso. Pero Whitechapel es aquí algo más que ese barrio londinense, son todos los  barrios, todos los suburbios, todo los márgenes del mundo en los que se esconde y se escribe la violencia que mueve los hilos de la sociedad. Si algo constata Whitechapel es que la violencia ha estado desde siempre en nosotros y que en cierto modo extraño, nos constituye, como si la violencia, el mal, fuera una obra que el hombre nunca ha dejado de escribir, y es que, en efecto, “el hombre es un animal / de malas costumbres…”. “Whitechapel es también –dice el poeta- / la huella en el camino estrecho, / la renuncia dolorosa de la voluntad, el ánima / doblada ante las circunstancias, la vindicación / de todo lo execrable que hay en uno.”

barrios, todos los suburbios, todo los márgenes del mundo en los que se esconde y se escribe la violencia que mueve los hilos de la sociedad. Si algo constata Whitechapel es que la violencia ha estado desde siempre en nosotros y que en cierto modo extraño, nos constituye, como si la violencia, el mal, fuera una obra que el hombre nunca ha dejado de escribir, y es que, en efecto, “el hombre es un animal / de malas costumbres…”. “Whitechapel es también –dice el poeta- / la huella en el camino estrecho, / la renuncia dolorosa de la voluntad, el ánima / doblada ante las circunstancias, la vindicación / de todo lo execrable que hay en uno.”

En esas “malas costumbres” es donde se inserta la temática de este único poema en distintos registros en los que desfila la violencia en su expresión más amplia. Desde asesinatos en serie, hasta crímenes políticos, pasando por la violencia de pandillas como las Maras, los carteles de tráfico de drogas, el holocausto contra los judíos perpetrado por los nazis o crímenes pasionales como el de Gesualdo o el del taxista descuartizador de la botillería de Larraín con Tobalaba. Pero no se trata aquí, como se pudiera pensar, de hacer un juicio moral sobre estos hechos y sus autores, sino más bien hacer un registro de algunos de estos casos –quizás los más emblemáticos-, una galería del horror donde encontramos a algunos de los más conocidos y brutales asesinos en serie como Jack el destripador, Andrei Chikatilo, Ed Gein, los vendedores de cadáveres Burke y Hare.

Esta alianza temática entre literatura y mal, si pudiéramos llamarla así, o entre literatura y crimen, viene desde lejos. Haremos un breve repaso por esta tradición que creo se remonta a uno de los primeros poetas malditos, Francois Villon, un poeta francés del siglo XV que cuando esperaba ser colgado en la horca por una serie de crímenes que había cometido, compuso uno de sus poemas más famosos, “La balada de los colgados”.

Habría que mencionar también en esta línea a Thomas de Quincey, que sentó las bases para que el asesinato pueda ser visto desde otra perspectiva que la moral, desde una perspectiva estética que considera al asesinato, al crimen como una de las bellas artes. El asesino es un artista y es así como hay que juzgarle, se puede ser un “buen asesino” o un “mal asesino”, pero esa categoría de bueno o malo sólo puede ser fijada estéticamente. En este sentido, Jack el destripador, que nunca fue atrapado ni descubierta su identidad, es un “buen asesino”, un artista por excelencia a juzgar por la pericia expuesta en el destripamiento de sus víctimas y por la comunicación que mantiene con la policía durante las investigaciones de ésta: “Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo, pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguito” anota el improvisado poeta, y esa nota, ese “gracioso jueguito” nos recuerda en cierto modo a esa “fantástica esgrima” en la que va a ejercitarse el poeta, en un famoso poema de Baudelaire, paseando por el arrabal, muy parecido, me supongo, al londinense Whitechapel. Esta asociación entre poesía y los asesinatos de Jack es evidente, la misma policía, como en el cuento de Borges, parece haberse dejado llevar por una falsa pista, por una pista literaria cuando pone a Lewis Carroll dentro de la lista de sospechosos y pretende descifrar su confesión de los crímenes en algunos de sus poemas más conocidos y extraños, como “Jabberwocky”.

Es también una tradición de cierta poesía popular que resalta la imagen de los criminales, y con la que me parece que la poesía de Brodsky tiene un vínculo más cercano. El tema de las baladas de criminales es recurrente entre poetas populares y rockeros. No hay como separar el tema del crimen y del asesinato de la impresión que ha dejado éste en la cultura popular, la que muchas veces hace una defensa de estos asesinos y les otorga la categoría de héroes. Desde el folk, hasta el rock y los narco-corridos, el tema de la violencia y los asesinatos se ha tomado la lírica y se ha puesto del lado de estos marginales. Como olvidarnos por ejemplo de Dylan musicalizando la película de Peckinpah sobre Billy the Kid, o Jonhnny Cash cantándole a los presos en Folsom o San Quintin.

La poesía de Brodsky tiene algo de poesía rock, si es que pensamos al rock desde su aparición como uno de los referentes más claros y más importantes de esta cultura popular. Whitechapel no es entonces sólo una galería o un compendio de criminales, sino también una nota sobre la relación que la sociedad establece con ellos. En la poesía de Brodsky abundan y se entremezclan como en un complejo tejido referencias a esta cultura popular: la música, el saxo frenético de Coltrane que en vez de desparramar notas chorrea borbotones de sangre; películas como “La pandilla salvaje” de Peckinpah o “Easy rider”, emparentadas en una escena en que la diversión se mezcla con la violencia; las andanzas de los beatniks en la misma época que Ed Gein, el “carnicero de Plainfield”, creaba sus obras de arte, bastante adelantadas para su época. Todo esto orquestado al ritmo de una sinfonía violenta, como es la tónica en las películas de Sam Peckinpah.

Whitechapel es el testimonio de esa violencia sin la que la vida no sería vida. No podemos condenar simplemente la violencia, diciendo que es mala, que rebaja a los hombres a la categoría de animales, de bestias, que no son capaces de sentir y respetar la existencia del otro, puesto que la violencia, el mal, constituyen un dato inequívoco de nuestra compleja naturaleza –ya Freud, también presente en el libro, apuntaba a esto mismo cuando hablaba de una pulsión de muerte inherente al género humano-. Y es justamente en esta línea del testimonio que en la poesía de Brodsky se ve algo así como un programa.

Hay una cierta continuidad entre Whitechapel y Las puntas de las cosas, su primer libro de poemas, la que es dada por este tono testimonial. Si lo que caracterizaba al primer libro era esa suerte de “realismo sucio” por el que nos conducía, esto sigue presente en Whitechapel. Brodsky nos pasea por la realidad de un mundo que quisiésemos no enfrentar, un mundo de crónica roja, que –hasta que nos toca a nosotros- nos parece algo lejano, algo por lo que, pensamos, jamás podríamos pasar. El poeta, como una suerte de recolector de cachureos va capturando lo peor de nosotros, nuestros desechos, nuestra basura, nuestra intimidad. Todo el libro se muestra en esta forma del testimonio, por un lado el testimonio de la violencia, de los crímenes, que constituye el tema central de Whitechapel, pero aquí, como también ocurría en Las puntas de las cosas, se deja espacio al testimonio personal, a esa suerte de diario que se escribe en paralelo y que es la vida del propio poeta, atrapado entre la facticidad de su existencia cotidiana y la obra que se escribe:

“Estoy suspendido en un parte

Del texto (…)

Hay un yo fuera de mí

Confundido, que tantea

En una claridad cegadora

Que no entiendo pero

Ejecuto como la danza

De los derviches o el acto

Mecánico del adicto.”