Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Carmen Berenguer | Autores |

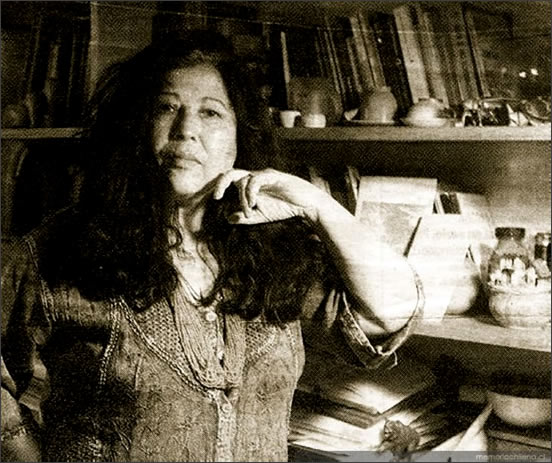

Carmen Berenguer: Biografía. Poesía y localizaciones de sujeto

Por Raquel Olea

Publicado en REVISTA DE CRÍTICA LITERARIA LATINOAMERICANA, Año XXIX N°58

Lima-Hanover, 2do. Semestre de 2003

Tweet ... . . . . . . . . . .. .. .. .. ..

La producción de la poeta chilena Carmen Berenguer emerge a lo público con una insistencia en lo particular de su contexto de producción; lenguaraz, (i)localizada en los bordes de los lenguajes institucionales, su escritura se niega a caer en la trampa de la abarcadora (in)diferencia que favorece hegemonías. Su último libro, Naciste Pintada (2000), se propone trabajar sus sentidos en concepciones proliferantes de registros poéticos ya puestos a prueba en sus primeros textos —Boby Sands desfallece en el muro (1983), Huellas de siglo (1986), A media asta ( 1986), Sayal de pieles (1989).

Naciste Pintada intensifica interrogantes territoriales y locales que van desde la biografía personal a una particular construcción historiográfica —y también biográfica— de la poesía chilena. El texto insiste en la pregunta, ya enunciada con anterioridad, por los espacios de la poesía; la escritura reitera su tendencia a una relocalización en el suelo del significante y de lo particular de la materia de la lengua como modo de significar, pregunta situacional que tensiona la posición que abre la pregunta por la globalización, en su voluntad de abarcar la espacialidad de lo actual —el mundo—; lo pretencioso del término pone una primera sospecha en cuanto a la violencia de un dominio invasivo, expandido hacia una amplia red de significaciones.

Al respecto, la escritura de Berenguer se sitúa imprecisa, lugar en el que trabaja lo poético y lo narrativo, y produce a su vez la imprecisión de una textualidad que no se deja clasificar por las retóricas de los géneros, tampoco por la institucionalidad de los nombres. El texto explora su lugar de escritura como metáfora de un poder sin lugar delimitado que busca su ubicación, produce su itinerario.

Naciste Pintada, enunciado propio de la expresión popular, dice de algo o de alguien que porta en sí misma su destino, su teleología; "naciste pintada" dícese de quien nació hecha para un fin... Propia de la cotidianidad, la expresión se refiere al acceso posible a un lugar supuestamente anhelado, marca la dirección de un recorrido. Enunciado agorero, acumula una productividad que Berenguer amplía a los atavíos de la escritura, al color local que la cita recoge. Al chillido colorinche de las palabras sin genealogía. Escribir el relato de la experiencia en los contextos del acontecer poético, político y social constituye una de las singulares marcas del texto, proponerse como escritura de biografía(s) cruzada(s).

La lectura se abre con varias pre-figuraciones a seguir, las que propician diversas operaciones de lectura: 1) construir una promesa (del texto) de resignificación del destino de la poesía; 2) producir la investidura del texto biográfico; y, 3) interrogar en el lenguaje y sus atavíos la producción de lo poético. Todas se hacen posibles.

Texto portador de un designio, Naciste Pintada ingresa a la literatura con la voluntad de indagar en una (posible) re-localización de la poesía chilena y de su actualidad en un nuevo contexto. En un tiempo en que los efectos de la dictadura y la invasión del "libre mercado" han puesto en suspensión los modos de representación, Naciste Pintada hurga en lenguas de esa imposibilidad: testimonios prisioneros, relatos quebrados, narrativas caducas, poéticas cotidianas. Apropiarse de los signos de los tiempos y revertirlos en hablas que no pretenden hacer de ello ni un relato histórico ni una verdad poética. La escritura retoma críticamente la autoridad de una palabra literaria que si bien ya no reconoce antiguos derroteros, no deja de insistir en la práctica de lo poético.

Esta asignación de lugar percibida en el texto —indicio también que invita a la lectura como abertura de sentido— trabaja en la ambigüedad de una escritura que interroga sus mezclas de lenguajes (extraliterarios y poéticos). De este modo, se deslocalizan marcas y jerarquías en las disputas por la territorialidad dentro de las referencias genealógicas de la poesía chilena. La poeta escribe posicionada de la (con)fusión de formas y apariencias que serán una constante en la conducción de su itinerario escritural hacia la designación de la función y fundamento de la escritura. En sus textos anteriores Berenguer ha trabajado una poética de lo callejero cotidiano situado en recovecos urbanos que asilan lo expatriado de las nuevas formas de convivencia impuestas por globalizaciones y colonizaciones mercadistas. Su gesto quisiera salvar hablas proscritas por el poder de lo "políticamente correcto", hablas traficadas, tramitadas y recorridas por la hablante; oralidades mestizas, lenguas barriales, onomatopéyicas; habladas fugaces y aglutinantes de signos culturales sin destino fijado.

En este texto, la metáfora de la casa funciona como espacio condensante de significaciones locales, biográficas, familiares, barriales, volviéndose así productiva para interrogar la historia literaria, la historia urbana y la historia política chilena de las décadas recién pasadas.

La figura de la casa ha sido en la historia de la literatura chilena (y latinoamericana) un territorio simbólico de la narrativa nacional. La casa como figura ha sido símbolo voluntarista de representación de orden social en una nación de papel que creía avanzar según las leyes de la modernidad. La narrativa de la casa ha servido históricamente para afianzar el discurso conservador del orden "hacendal" y su sustento en el discurso de la familia. Podrían históricamente citarse, entre otras, tres novelas emblemáticas de esta alianza político-cultural: Casa grande de Luis Orrego Luco (1908), Casa de campo de José Donoso (1976), Casa de los espíritus de Isabel Allende (1977). Aunque elaboran una crítica contingente, estas novelas legitiman el asentamiento del orden de parentesco, lo que puede leerse en la linealidad del relato y en los modos de establecer las coordenadas de sus formas críticas; sedimento del orden económico capitalista, el orden de clase, contribuye a la exclusión de lo mestizo, lo de(s)generado, lo "pintado". Tal como el orden familiar se sostiene en el orden sexual de los géneros, la metáfora de la casa aglutina en su poder representacional el poder del discurso de un proyecto de nación que se ha fundado en el orden blanco. La casa representa el espacio de la gran familia nacional concebida desde discursos que pueden aceptar el desorden, pero sin poner en riesgo los fundamentos que siempre han dominado los discursos colonizados.

El transcurso de ese orden tuvo su quiebre radical, más que en el proyecto socialista de la Unidad Popular, en el golpe militar de 1973, con lo que simbólicamente se derrumba el proyecto de la nación independiente: el orden económico "hacendal" que lo sostenía fue sustituido violentamente por las nuevas formas implantadas por un capitalismo de carácter transnacional. Emerge, entonces, en el escenario de la narrativa transicional, otra figuración de la casa. La casa patronal de la hacienda chilena es sustituida por la casa de tortura, a partir de la cual el nuevo poder —en su lógica dictatorial y neocapitalista— reprime y suprime aquello que no le sirve, proceso que el escritor Carlos Cerda registrara en su novela Casa Vacía (1997).

Pero, antes, en la periferia de la "casa grande" y del discurso de la prosperidad de la economía hacendal, se encontraban los cultores de la novela social; entre ellos, Nicomedes Guzmán y Alberto Romero escribieron el conventillo y la casa pobre del barrio bajo, expandiendo ese deseo de orden a la pobreza y sus formas culturales, en parte transgresoras y en parte aquiescentes de lo dominante. Los autores de la novela social tuvieron a su cargo la denuncia de lo excluido, la cartografía del margen, el afuera barrial sin poder. También, José Donoso, en su novela El lugar sin límites, incursionó en la crisis del régimen "hacendal" y su control de los cuerpos sexualizados con la escenificación del prostíbulo rural como lugar de gestación de una torcedura de ese orden, el cuerpo homosexual. La diferencia de Donoso es su desbaratamiento irónico y gozoso del seudo-triunfo de la tradición "hacendal", lanza el primer envío del desarme de la normativa heterosexual por la vía de poner en escena la rebelión de los cuerpos subordinados al orden de la casa patronal: La Manuela, la Japonesa, la Japonesita, Pancho (el macho camionero), representan la apertura de los cuerpos al irreductible poder del deseo. Los autores mencionados, entre otros, escribieron el inicio de una caída del orden representado en la metáfora de la casa, particularmente por la escenificación de hablas minoritarias.

Berenguer al escribir la figura de la casa como cita y recurso retórico de la crisis de la nación realiza una ocupación, una toma de terreno, una expropiación de esa locación representacional de un orden del relato, la entrega a la poesía, para desconstruir la forma de simbolización con escrituras y discursos fragmentados, con registros lingüísticos pintarrajeados por lo popular bastardo, con lo femenino simbolizado en lo explícito y abierto del deseo. Apropiada del lugar ocupado, su escritura interroga ese orden para productivizar un desorden en la cartografía nacional. Tres Casas organizan el lenguaje de la escritura de Naciste Pintada que localiza preguntas a la poesía, a la memoria, a los lenguajes y a los modos de construir el relato. Desde esa situacionalidad Berenguer construye una escritura biográfica que produce indicios, marca itinerarios, cartografías poéticas y culturales urbanas de Santiago y Valparaíso, de la calle, las plazas, la casa; de las ruinas, los escombros y las diversas formas de producir habitares escriturarios y culturales. El texto produce un etnografía poética en un registro múltiple que trama simultáneamente diversas procedencias y precedencias; la biografía, la crónica policial, el recado la carta, el testimonio; escrituras, todas, localizadas en un afuera de la canónica mayor de la literatura. La poeta está donde pasa lo que escribe, en el adentro y en el afuera, en lo público y lo privado como un todo inseparable, la escritura es la huella por donde la sujeto que escribe ha pasado. La poeta (mujer) pasa por lo que escribe y lo escrito ha pasado por ella, por los cuerpos de una y de todas armando una biografía multiplicada en historia social. Más allá del testimonio, la escritura es cuerpo del sujeto que se construye en la narración de los cuerpos (Brenda, la abuelita, Carmen, Berta, la Chinoska) en los espacios de la noche el mar y el puerto.

Magníficas son las páginas de "Casa de la Poesía" donde, en "Breve narración", los "motivos nacionales" y los motivos íntimos" se fusionan dentro de un mismo relato social, cultural y político, fijando en los años sesenta el lugar de la utopía y su pérdida:

Había una toma de la Santa Adriana. Los niños cantaban "El Zapaterito clava, clava, clava sin cesar". Revolución en Cuba. En el Bosco se reunían los poetas y los Veinte poemas de Amor, era la cita obligada de un muchacho enamorado, Neruda era plagiado en callejones oscuros donde se besaban las parejas furtivamente. Los pitucos bailaban chic to chic en las Brujas y en el Oasis del Barrio Alto. El Hula Hula llegó en una de esas pascuas, sosteniéndose en la cintura de avispas de las muchachas jóvenes, Paul Anka saludaba desde el balcón del Hotel Carrera a las muchachas quinceañeras; fueron los primeros gritos eufóricos de la época, la música en inglés invadía las radios y la figura emblemática de la moda la entregaban los noticieros de Chile Films. El centro de reunión social era el cine [...]. Jorge Alessandri caminaba igual que su padre de la Moneda a la calle Phillips. Salvador Allende había perdido una candidatura. Terremoto en el Sur. Se anunciaba la llegada del sol con Eduardo Frei. Los misiles iban a Cuba. Y John Kennedy dramatizaba la situación. Llegó la tele a Chile, vimos el primer hombre pisar, saltar y brincar en la luna. Fin del romanticismo nacional (139).

El sentido de lo biográfico se da en el texto por la proliferación del Yo que habita la escritura. Lo dice Jaime Lizama (2), agudo lector de la obra de Berenguer: "cohabitar, vivir y deambular justo en el interregno de Plaza Italia, ha provocado que Naciste Pintada, la obra más polivalente de esta autora sea, al mismo tiempo, quizás su texto más biográfico. Biografía no en el sentido mimético de un texto que habla a cada momento de un yo y de sus peripecias más o menos ególatras, sino de una escritura que se ha hecho y construido desde un espacio físico personal y de construcciones testimoniales (50). Berenguer sabe que la realidad se fuga, lo que la inviste es el texto que la habla y esta será como el texto la construya. Berenguer sustituye la escritura de la casa burguesa ("grande" o "de campo") por un domicilio textual, igual sea casa de pensión, de familia, casa de putas, casa de tortura, de la poesía. Es la poética de un tiempo desbordado de proyecto, asolado y desolado por la invasión neoliberal."Casa cotidiana", "Casa inmóvil" y "Casa de la poesía" resignifican en el texto los espacios de posicionamientos de cuerpos sociales y culturales castigados por los poderes locales y globales dominantes en la conjunción de la cita visionaria de Passolini, el "Nuevo poder".

La escritura situada en un espacio acotado (cercado) hace ineludible el ingreso a un texto signado por un estatuto público que pone en crisis la tradicional oposición público/privado. La escritura asume una exclusión, un quedar fuera de comparecencia, una fijación espacial por la que produce un lugar aparte, situado en el espacio desde el cual la escritora habla. El primer ingreso, "Casa cotidiana", se realiza a través del poema mismo. Bajo el sugerente nombre de "Ruinas", se señaliza un lugar de escritura temporalmente marcado por la noche de la historia latinoamericana, la que, ya sin aura romantizada, no es cualquier noche. "La noche no es la noche ideal" sino bastante diferente: "La noche de la novela triste es cuando las luces se apagan y aparecen las sombras criminales/ en las esquinas de los bares, de las casas". Esta figuración de la noche se soporta y se remonta históricamente a una cita poética: "Chile aparece como un inmenso caballo muerto, tendido en las laderas de los Andes bajo un gran revuelo de cuervos,/ Vicente Huidobro". Luego, se insiste en la cita: "El poeta inglés pudo decir: 'Algo huele a podrido en Dinamarca', pero nosotros más desgraciados que él, nos veremos obligados a decir: Todo huele a podrido en Chile. Vicente Huidobro".

Si el lugar demarcado como espacio de la escritura se lee como el lugar desde donde la escritura poética inicia una constitución de lugar, bajo el signo del crimen, de la muerte y la podredumbre. Chile aparece como un inmenso cadáver (caballo muerto), es decir, un después, mientras las sombras del crimen aparecen en las esquinas de los bares, de las casas. Entonces, en este escenario, ¿cómo escribir? ¿Qué escribir en esta globalización? ¿Desde dónde? ¿Es posible escribir después de la historia reciente? En esta última pregunta resuena la vieja cita de Theodor Adorno, ¿puede haber poesía después de Auschwitz?

La pregunta ineludible sitúa la escritura poética de Berenguer en la operación de la sustitución, en que hablar de lo biográfico, de las casas, de la ciudad y los cuerpos; en las anécdotas cotidianas y en la crónica local es estar hablando la literatura, es estar escribiendo la historia; el acto de abrir una nueva mirada de mirona protegida por la tradición que se desecha: "Esta es una imagen chascona detrás de los vidrios/ Esta imagen soy yo a través de los vidrios". Mediada por la transparencia que la oculta, la poeta ve, la poeta vela. Desde ese lugar la escritura poética, se transforma en trazo cartográfico de una ruina moderna:

A mi derecha está el parque Bustamante [...]. Al costado del parque se ha construido el edificio más alto de Chile. Es un celular gigante de la CTC. [...] Entel es el Penacho KITSCH que ilumina. (Y más allá aún, donde el invento no alcanza a contarse: se parece a los barrios bajos de Los Angeles). [...] La ciudad ayer parisina, antier española, tiene socavadamente una intención moderna de ciudad, después de la modernidad" (22-23).

La escritura se sitúa porfiadamente en lo más local de lo urbano, las plazas, el barrio, para reducirse en "La Casa" que como construcción localizada, productiviza la metáfora del lugar que contiene el relato y la historia; ahí se sitúa e interroga el lugar de la escritura poética, en la poesía chilena. Las menciones a las plazas y cines de barrio, hoy mayoritariamente desaparecidos, marcan persistentemente una voluntad escritural de localizarse, de situarse en lo propio como circunstancia de una escritura que precisamente se aventura a interrogar la circunstancia de las referencias internas y externas como si una y otra confluyeran en un imposible. Berenguer preserva ese imposible, lo nombra, lo despliega, lo desplaza. La insistencia y la sustitución parecen ser las operaciones con las que elabora el sentido de su escritura.En la escena de los ochenta, y desde los inicios de su quehacer poético, Berenguer se ha distinguido por la producción de una escritura que, precisamente, interroga la sorpresa que le suscita cierta perversión de lo local provocada por el "progreso," dentro de una urbe que funde pobreza y modernidad.

Huellas de siglo (1986) escribe la fragilización de la ciudad invadida en su identidad. En los horizontes de referencia de la sujeto poética, la ciudad emerge como espacio de tensión, producto de la convergencia de sujetos y poderes signados por sus "Entremuros, Contramuros, Extramuros, Entreghettos, Entrejuegos". Berenguer escribe una ciudad donde los espacios se han violentado: "Las identidades resquebrajadas se han vuelto errabundas en una ciudad que mezcla lo moderno, lo seudo moderno, en una caótica escenografía de miserias y dependencias que se develan y se encubren simultáneamente, también por el uso de ciertos recursos lingüísticos que pertenecientes a las hablas coloquiales chilenas efectúan transposiciones de los significados dichos" (3).

En Naciste Pintada, Berenguer articula su propia pregunta por la poesía chilena, para sacarla del lugar oficializado en el canon masculino, lugar que no puede fijar ni espacio, ni discurso, ni utopía, ni identidad posible. La nación ya ha dejado de ser un proyecto, una utopía, un discurso. La metáfora de la casa despliega una productividad de sentido en varias direcciones. La casa espacio doméstico, femenino afuera del poder público, condensa múltiples significaciones en su red semántica. Así, emergen referencias a los modos de habitar espacios y lenguas. La relación con la historia pasa por la casa, lugar de reclusión. En la casa de tortura se ensaya la memoria y la historia reciente. Berenguer la escribe desde la oralidad del testimonio de mujeres prisioneras para significar en ese gesto la reproductibilidad señalizada de los cuerpos oprimidos. La casa disputa ahí el espacio significante de un signo privado y múltiple y a su paso construye un relato poético de lo chileno que sin aspirar a construir una nación propone un texto en el que se domicilian la historia de la segunda mitad del siglo XX. La escritura de lo femenino aglutina la significación de un periplo y un viaje: "Como la ciudad y el templo, la casa está en el centro del mundo, es la imagen del universo," dicen los estudiosos de los símbolos. Al organizar un texto en torno a la figura de la casa Berenguer busca un hábitat un locus donde asir su lengua. La lectura organiza una pregunta local por lo propio de la lengua, el texto responde: "Era una muchacha cuya posesión era haber creado una lengua sucia" (99).

La insistencia de Berenguer en la producción de lengua desde hablas particulares tiene su gesto más reciente en la reedición de tres de sus textos anteriores (Bobby Sands desfallece en el muro, 1983, Huellas de siglo, 1986 y A media asta, 1989). Bajo el sugerente título de "La gran hablada", enunciado que irónicamente produce una resonancia monumental que nos es conocida en la poesía chilena como soporte de la firma del "vate" que se arroga la representación de la lengua de la tribu. El texto de Berenguer, por el contrario enfrenta el lugar dificil de la poesía como texto más duramente situado en un afuera de la tribu del poder, desplegando en ello formas de interrogación al facilismo de la transparencia y la comunicabilidad sin espesor a que acostumbra el mercado global y las proposiciones de lenguajes mediáticos La escritura ve en la poesía el placer de la ilegibilidad, de lo oscuro de las figuraciones que parece inadecuado con los mandatos del éxito, de la venta, pero además exige un lector más dispuesto y más expuesto a dejarse conducir por el lenguaje antes que por los significados, por el decir negando, ocultando, sustituyendo, inventando, repitiendo. Por eso la ironía de Berenguer al nombrar su libro más reciente como Gran Hablada legitima un modo de construir un texto en los registros de una oralidad desmembrada, huidiza, vitalizada por el uso y el recurso al fragmento y al juego gozoso de decir por decir, de decir para no ser oída por el poder, de regocijarse en el puro ruido de los significantes.

Berenguer ha legitimado su lugar de escritora como poeta que desde los ochenta persiste en una firma que permanece en una zona fronteriza que la desaloja del margen pero que tampoco la conduce al centro. Su lugar nómade y recolector toma algo, sólo algo de la literatura, algo de la música popular y/o culta, mucho de la calle, y mucho de las experiencias de los sujetos de hablas descarriadas, bastardas. Berenguer se asoma a los lugares, mironéa, y se va; quizás vuelva, o más bien siempre vuelve a los mismos amores, los de su lengua y su biografía, los de las hablas desastradas por el desalmado paisaje de la cultura del consumo del mercado global que se expande y empuja los bordes cada vez más afuera. La textualidad de Berenguer reclama insistentemente un derecho anárquico a la independencia, un lugar otro al de las oficialidades, un derecho a desplazarse por la calle y por la casa, metáforas de lo cortado del poder, de lo que quedó en otra parte en esta transición que ha consensuado autoritariamente las formas de la ciudadanía. Berenguer señorea en el paseo peatonal. Situada en el descentrado lugar de la Plaza Italia, límite de la ciudad donde la poeta vive, mira e incursiona en lo público, desde allí callejea, se asoma al centro, va y vuelve produce las hablas dialectales, produce su perorata de loca, de expatriada, de pordiosera. Su flaneo chileno, así lo enuncia un poema de Huellas de siglo: "viajamos por la entrepierna de la ciudad".

Al pensar la producción literaria de la Transición chilena el lugar que ocupa la firma de esta poeta que se sitúa como mujer, pero no escribe poesía femenina, que se desmarca de las tradiciones poéticas o antipoéticas de los padres poderosos, y mucho menos se acerca al cultismo de alguna nueva o novísima producción, su lectura construye la cartografía de un flujo que circula fuera de los binarismos centro/periferia, masculino/femenino, culto/popular, para producir una multiplicidad que corta ligamentos y busca con más insistencia cada vez su decir en la irreductibilidad del significante, jugando con la materialidad de la lengua local para ocupar con su chasqueo el espacio de la poesía chilena actual.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Carmen Berenguer | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Carmen Berenguer: Biografía. Poesía y localizaciones de sujeto

Por Raquel Olea

Publicado en REVISTA DE CRÍTICA LITERARIA LATINOAMERICANA,

Año XXIX N°58 Lima-Hanover, 2do. Semestre de 2003