Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Thomas Harris | Carlos Decap | Autores |

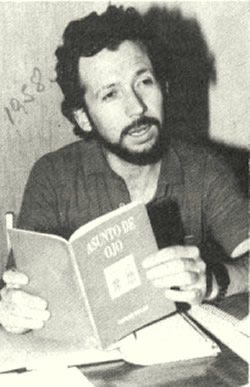

LA MIRADA DE CARLOS DECAP O ASUNTO DE OJOS

Por Thomas Harris

.. .. .. .. .. .

A las ocho y media entra a la mitad de Fellini:

–Si lo que tienes que decir es importante, tiene que interesarnos a todos

Le señala de entrada, luego guiños y palabras directos a la cámara

La primera vez que la vio estaba en Concepción y en el cine Regina

–No le daré mi mano: leerá lo que dicen mis dedos

Como las gitanas que le salían al paso a la salida del cine Reina.

(Medio Fellini)

El fragmento que cito como pórtico a este “primer libro” en forma de Carlos Decap pertenece a la sección “Poemas del cable” de la segunda parte de este libro –o a su segundo poemario–: Golpes de vista. Comienzo mi lectura como si esta fuese un relato, in media res, dado que me parece que este fragmento da cuenta de la poética subyacente de Asunto de ojos, en tanto cuestión de mirada. Porque desde sus primeros poemas hasta estos, ya avanzados en su derrotero lírico, Carlos Decap mantiene una forma de ver el mundo, su mundo: no es redundancia decir que el sentido privilegiado en todo este poemario son los ojos y la percepción privilegiada de la mirada sobre un locus, la ciudad. Tal vez a estas alturas del nuevo milenio esto no constituya un espacio propio, una nueva altura de miras. Pero estamos hablando de un texto que empezó a escribirse por allá por 1980 –o antes incluso– y donde recientemente la ciudad se construía como un nuevo paisaje lírico en Chile, o más, se cifraba en un espacio concreto, específico, una ciudad situada –y citiadapor los tiempos que corrían– y con una tradición, una historia, una especificidad urbana que emanaba de muchos mitos, ritos y también escombros de un tiempo ya ido y que el poeta no quería recuperar, sino resituar.

Me detengo en el fragmento que he puesto como epígrafe, ya que habla de un sujeto citadino que va a ver una película, no cualquiera, sino Fellini 8 1/2, que, entre tantas otras cosas, es una poética y un “diario” fílmico/visual de uno de los más emblemáticos cineastas de los años setenta/ochenta. El poeta entra tarde –atrasado– a la función del cine Regina, cine penquista que exhibía películas de “cine arte” (y del otro), es decir, filmes de aquellos que te apelaban, de muchas maneras, que te hablaban de cómo miraba el cine ese espacio que entre comillas, como pide Nabokov, podríamos llamar “realidad”. Y el espectador, poeta y ciudadano es interpelado por su retraso a la función por una voz con resonancias bíblicas –paródicamente, claro– que le dice: –Si lo que tienes que decir es importante, tiene que interesarnos a todos.

Estamos, entonces, ante una apelación tanto retórica como política –en el sentido literario–, una petición de principios que el atrasado espectador siente como casi una admonición. Y en el cine Regina, el cine arte de la ciudad –Concepción–, es decir, el cine que, a través de la mirada, le expone al poeta lo que ha de hacer: una literatura que nos concierna a todos, porque todos estamos a la espera de esa palabra que nos ilumine desde la pantalla, y de cual surja la mirada que nos guiará en la caverna platónica, ya sea del cine, ya sea de la salida de este mismo a la ciudad, también caverna platónica. Y veo al poeta, en los siguientes versos, si no rebelándose, entrando en cuenta que la ciudad no solo es un filme, como quisiera su percepción que le dice, a través de Octavio Paz, digamos por la época su Virgilio en el inferno de la ciudad penquista, sino esa res publicae donde hay tantas formas de percepción, que si bien se asumen por la mirada, igual lo permea el tacto –más erótico si se quiere que la mirada, aunque esto es relativo, porque si la mirada de Decap quiere ser abarcadora no solo mirará la ciudad políticamente, sino también eróticamente, como un cuerpo urbano–, y entonces, en la secuencia que el ojo transita desde su erotismo particular, la mirada se hace tacto, cinestésicamente, y el tacto mirada. Como los dedos de las gitanas que lo palpan para proferir la ciudad y nos hablan desde los intersticios, desde las sombras de la lengua, desde los silencios del habla (poética) que hay que comenzar a llenar, refundar y poblar entre tanto fantasma que ha dejado la violencia de los tiempos de la dictadura y los fantasmas que ya habitaban el Reino de la Concepción de Chile, abatido por otras calamidades más remotas al tempo de Decap, como las guerras, los terremotos y maremotos, las salidas de madre del Biobío, la lluvia inclemente que todo lo fantasmagoriza produciendo dobles, rarefacciones y refracciones.

Walter Benjamin, en una de sus tantas iluminaciones sobre el París de Baudelaire, habló que este hizo “botánica del asfalto” y desde allí creó la ciudad mítica del siglo XIX, y situó sus flâneur y dandys, sus putas y sus hombres de la muchedumbre –herencia de Poe–, subsumidos en el placer de sumergirse en esos otros cuerpos indeterminados por la situación del capitalismo naciente. Leer los primeros textos de Decap –“La ciudad y sus fantasmas”– nos sitúan en un espacio similar, pero con muchos años ya transcurridos de un posible Libro de los pasajes penquista, pero donde hay herencias, o mejor, ecos desde una distancia imaginaria, ya que si bien Decap había leído a Baudelaire, Benjamin aún no era parte de un estatus teórico al que aferrarse, debido al aislamiento cultural en que nos tenía sumido la dictadura militar; pero había otros, donde Carlos Decap y sus contemporáneos, entre los que me incluyo, sí echamos raíces textuales, tanto líricas como teóricas: Paz, Severo Sarduy (Escrito sobre un cuerpo), Enrique Lihn, José María Castellet y sus Nueve novísimos, con Leopoldo María Panero a la cabeza crazy, Gonzalo Rojas (el de Oscuro y sus oscuras putas de Orompello), Carlos Fuentes, George Bataille, YasunariKawabata, Fernando Pessoa, mucho cine, desde Fellini a un más posmo Abel Ferrara adaptando a Philip Dick, en los textos ya más desligados de la Concepción de Decap.

Pero antes de avanzar en otros posibles datos intertextuales, quiero situarme en el porqué de la elección del epígrafe citado y tratado de (re)leer. Decap inaugura su poética, como había dicho, en la necesidad de dar cuenta de un espacio, la ciudad hispanoamericana, y no cualquiera, esa enclavada en los pórticos del sur de Chile y que arrastraba una tradición traicionada por el golpe de Estado de 1973, a tres años del acontecimiento, es decir, hablar de Concepción de Chile, ciudad a la que había llegado desde Los Ángeles y dar cuenta metafóricamente de ella con la “caja de herramientas” que traía y con las otras que adquirió ya en la “Ciudad Lila” –como él la llama en muchos de sus textos–, herramientas ya citadas en su mayoría, inaugurales y en devenir. O sea, en Asunto de ojos –incluso su actual plural– hay menos de inocencia que de autoconciencia de lo que se habla, de lo que se poetiza: dado que más allá de la intuición sentimental o sus afinidades electivas, hay un tránsito por la Universidad de Concepción, en esos años amordazada y amenazada, con rectores designados y soplones de “esos que te parten el alma”, como decía Diego Maquieira en La Tirana, y muchos tiranos y tiranas de toda laya (incluso eróticos, o sobre todo).

Primer dictum en relación a esta poesía: su conciencia textual, su saber que acá estamos estructurando un libro o unos textos poéticos, literarios, en un espacio adverso, pero no por eso olvidar que hay que “refundar” muchas cosas, sobre todo decires, y que para eso hay que encontrar procedimientos, como los llamaban los formalistas de entonces.

Ahora bien, la primera parte de Asunto de ojos –“Asunto de ojo”: nótese el cambio del singular al plural– está datada en el libro en 1980 –año de la publicación de Posdata 1–; pero el texto fue publicado en la revista Posdata N° 5-6, de marzo de 1986, donde los poemasde “La ciudad y sus fantasmas” no habían sido enriquecidos por los textos de “Los territorios encantados” (1985), es decir, en un momento lírico inaugural –“La ciudad y sus fantasmas”–, del cual el poeta ya se había desligado de alguna manera y entraba en una poética más densa, si se quiere, en su textualidad, y comenzaba a “mirar” Concepción desde un espacio del ojo más lateral, menos implicado en la contingencia, y con un compromiso más directo con el discurso, pero no por eso menos desvinculado de ese lugar de enfoque que nunca ha dejado de ser su punctumbarthesiano: lo que desliga de la escena la fijación de determinados pinchazos que nos infiere la imagen (o la imagen captada de la realidad de la cual fue extraída): “Los árboles no dejan ver el río allá a lo lejos/ Arrastrando nuestros vicios industriales/ El cielo muestra pequeños trozos de lapislázuli pulverizado” o, por ejemplo, uno de sus más notables poemas de bares: “Los espejos del Tahiti”.

La mirada, entonces, es el espacio desde donde Carlos Decap va a proferir y seguirá haciéndolo con ciertos giros muy significativos, desde la tecnología hasta la epistemología que ella implica el mirar, el ojo, quizá no solo del cíclope mítico, sino y sobre todo de la cámara (cinematográfica, fotográfica, televisiva y las otras que advienen: la webcam, el e-mail, el amor on-line, etcétera).

Pero detenerme en cada libro de este libro –magníficos libros– excedería el deseo de este prólogo, que solo pretende ser un pórtico –umbral y dintel– a la poesía de un amigo, de un contemporáneo, de un flâneur o caminante que hizo una ruta similar, pero distinta en tanto su especificidad, a la mía, que vivimos tiempos aciagos y pasionales a la vez, en el texto, desde el texto y por el texto. O bien, si el lector lo prefiere, en la poesía, desde la poesía y por la poesía. En Concepción de Chile y sus aledaños espirituales y poéticos.

Al hablar de estos aledaños poéticos, nos referimos al hecho de que el poeta “penquista” en un momento de su trayecto lírico y vital, que permea al primero, tiene que salir, primero, de la humedad de Concepción (y sus Túneles morados) y, después, del “horroroso Chile”. El poeta del sur, que se fue desde Los Ángeles a Concepción, estudió, padeció y escribió en su Ciudad Lila, le llegó la hora del exilio, del viaje, de la partida. Entonces son los bares de Santiago de Chile como primera estación de una suerte de calvario textual, pero un calvario que va adensándose en su literaturidad: posteriormente, en “País de poesía”, sus notables “Frases para el Bronx”, los “Poemas del cable” y el poemario inédito “Calle ciega”, se hace cargo, siempre con la mirada, de aquellos bares ya perdidos en su memoria en Santiago, y las películas que van determinando su poética –digamos esos filmes que marcan su existencia de cinéfilo inveterado, y, al fin, el poeta que viajero visita y fotografía con su pupila mágica, mágicas ciudades –o ciudades que su pupila transfigura hasta una suerte de real-post-mágico–, donde Berlín, Sarajevo, Xochimilco, Londres, La Habana, Siberia, se entreveran con sus recuerdos fílmicos y, siempre, habrá una fuente de soda Nuria, para que el poeta regrese, se detenga, afile la pluma, y desde allí, desde el locusque aun imaginario o revisitado en las brumas del alcohol, narre, poema a poema, película a película, su vuelta al día en ochenta mundos como diría Cortázar.

Porque Decap salió –quiso, tuvo, lo empujaron a salir– no solo de la Ciudad Lila, sino también del país muerto, agónico, desfalleciente, del, insisto, “horroroso” país lihneano. Pero, y acá regreso a sus poemas de Asunto de ojos, allí, en esos textos, hay un pathos de arraigo como una sed de partida, una pasión de dar cuenta, como una impronta de Ulises, que lo lleva a dar la vuelta al día en sus ochenta imaginarios y demasiado reales mundos –la pantalla del cine como la circularidad del mapamundi– para siempre volver a Ítaca, textos contra textos, y con el ojo avizor, para darnos cuenta de que la Ciudad Lila estaba embrujada, que era la isla que lo aferró poema a poema, y que, aunque ahora viva en Valparaíso con su mujer y en su cama apaciguada, en los recovecos de su mente bulle la Concepción y el ojo del cíclope agónico, que creo, no lo dejará jamás en paz, con tanta imagen y derrotero, con tanto Escila y Caribdis, con toda esa épica degradada que vivimos y padecimos. Decap, como Odiseo, sin duda, sueña a saltos, sueña portentos y maravillas (mirabilia), viajes y películas, bares y noches prodigiosas y deseos, y sueños que continuarán emanando poemas, tan y quizá, más inquietantes y espléndidos como los que hemos leídos en este Asunto de ojos, en un plural muy bien instituido.

Thomas Harris,

Santiago, diciembre de 2013