Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Carlos Decap | Carlos Henrickson | Autores |

Hacia la reconciliación de un mundo deshecho: Asunto de Ojos, de Carlos Decap

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. .. .

Una lectura efectivamente política de la literatura emergente bajo la Dictadura -o acotando más críticamente, de la literatura que emerge determinada por las condiciones que la Dictadura puso- tendría que tomar en cuenta la distancia con respecto al poder en que se sitúa la figura del creador. Así, más allá de las miradas interesadamente simplistas, vemos diversas formas de entender la situación del arte en el juego de voluntades sociales y políticas generado por una época de crisis: perspectivas que, a veces, no resultan tan evidentes para quien busca mensajes directos o claves cifradas o contextuales. Así, la afirmación del arte como espacio de privilegio humano en medio de la ruina material, espiritual o simbólica no podría ser tomada solamente como un gesto de huida o refugio, sino como un gesto de resistencia, desde el instante en que el creador asume el lugar del arte como espacio de comunicación íntima -y hasta secreta- más que escenario de luchas sociales. Más aun en el caso en que ese espacio de privilegio se ve contaminado por el miedo y señalado por el acecho sublimado de la violencia política.

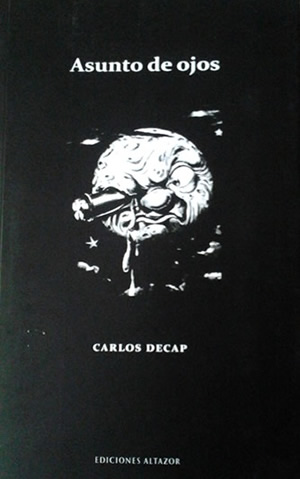

Hago esta introducción para que se entienda bien cuando digo que Asunto de ojos (Viña del Mar: Altazor, 2014) de Carlos Decap (Mulchén, 1958) afirma a través de sus páginas el privilegio profundo del arte como rescate de la posibilidad de lo humano, asumiendo que toda Gran Batalla por estos ideales está perdida de antemano. Lo de Decap es la señal íntima, la comunicación honda y última que es fundamento absoluto de acuerdo al epígrafe (resignificado) de Octavio Paz que parece explicar el título del volumen: Todo consiste en mirar / Y en ser mirado. La poesía se hace una señal de resistencia, una denuncia comprensible para aquel que se logre reconocer en el entorno social crítico en que surge. Por ejemplo, el breve poema “Fantasmas lilas”, del conjunto La ciudad y sus fantasmas, de 1986:

Estoy rodeado de fantasmas

Que habitan esta ciudad

Este montón de palabras rotas

Se les ve petrificados en algún muro de la calle

O redivivos en un sonido como de pasos

Arrastrándose a través del sucio cemento

También los hay que caminan

Tranquilamente por su centro

Inmutables al paso del tiempo.

La ciudad, está claro, no puede ser otra que Concepción, la “ciudad lila”, color frío que simboliza tradicionalmente a Concepción en lo deportivo, y que resulta muy cercano a ese color morado que Daniel Belmar asoció a la ciudad en su novela; el azul del agua lejos de su connotación de mar para ser la mancha de humedad o el tinte del vino. El poema retrata con intensidad no tan sólo la desaparición física por la represión -de hecho, esa sería desde ya una lectura simplista-, sino en general el desvanecimiento del Otro, el fin del sentimiento de lo colectivo, fruto de una era de sospecha y clausura de la comunidad. Esta conciencia sitúa ya a la poesía en Decap como espacio de resistencia personal que no asume como su deber la denuncia obvia, sino que está forzado a apuntar a la crisis profunda de deshumanización de la que las tragedias políticas y sociales visibles son síntoma, siendo en este sentido notoria la relación de su poética con la de Jorge Teillier. Precisamente, vemos el mismo desencanto radical y el privilegio del patrimonio cultural común (sin distinguir necesariamente entre la literatura, el cine, la música docta y la popular) como recordatorio cómplice de una comunidad, que por otro lado es capaz de recrear perspectivas: el hablante se hace capaz de verse de lejos y entregarse a interpretar su situación, a partir de ese imaginario que se despliega como Libro de Libros, en el mismo rol de referencia ética y metafísica que la Biblia o el Corán tienen para los pueblos consagrados bajo su ley. Tan sólo así, con la mirada afectivamente intensa de la comunicación poética como redención reconciliada de un pasado, se podría superar el profundo trauma social y se lograría una mínima habitabilidad para las ruinas de un mundo ya deshecho.

Esto último, sin embargo, en el seno de poéticas que asumen la desaparición de modos de sentir y hacer (de vivir, en un sentido pleno), no puede sino desembocar a la concepción de esa cultura común como confirmaciones de la obsolescencia de su imaginario. En el caso de Decap, vemos la visita continua de este mundo habitable que pasa desde el cine de Fellini hasta la balada de radio, siempre contrapuesta a la situación pasmada del hablante, cuyo ánimo está preso por un ser ausente o por su propia escritura como actividad íntima. Esto lleva a que la realidad se asocie más a la evanescencia de la obra artística ya hecha que al entorno mismo del hablante. Por ejemplo, en el poema “Página de la realidad”, del conjunto Los territorios encantados, de 1985:

Joe Turner da vueltas por la casa

Su voz lo penetra todo

La trompeta de Gillespie

Pero no puede con el tecleo de la máquina de escribir

La niebla afuera y un poco a lo lejos

Aquí Joe y yo estamos salvados del frío

La realidad se serpentea en la página

Aunque nada me dice de ti

Tampoco nada dice de lo que hay tras la niebla

De lo que cae cada día en alguna parte del día

Pero el día se abre

La niebla se disipa

Justo cuando la voz de Joe

Apaga el tocadiscos.

Este carácter problemático de la realidad parece llevar al hablante, paradojalmente, a un nivel pleno de experiencia en instancias posteriores, como lo muestran los textos de la sección Poemas del cable, del libro Golpes de vista, de 2005, en que el viaje y el encuentro –reales o virtuales- del creador por los territorios señalados por la cultura moderna logran entregar a su “registro” una dimensión en que lo vivido y lo creado coexisten en una sola instancia, que bien se podría considerar una redención tanto de un mundo desaparecido como de la conciencia creadora. El texto es particularmente notable, desde el momento en que dentro de la fértil generación a la que pertenece Decap, el carácter problemático de la realidad tiende a no reconciliarse y a una visión irónica (en el sentido de negación intencionada) de un posible más allá de la experiencia escindida.

Esta escritura, desde el pesadillesco escenario de los primeros textos hasta la afirmación de la experiencia plena de los últimos, se ve siempre impregnada de una fe profunda en la posible reconciliación del mundo desde la voluntad creadora. La vocación humanista profunda que anima estos textos -y la poderosa empatía que despiertan- pone a Decap en ese difícil lugar de guardián del fuego que Rimbaud asumía como deber del poeta, y lo sitúan con ello en la situación inclasificable que distingue al creador que sabe hacer bien su oficio: más allá de escuelas, generaciones o “mapas”.