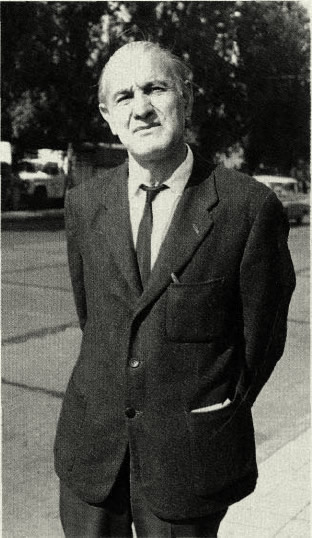

Carlos Droguett: El escepticismo al poder

Por Roberto Contreras

El Periodista, 17 de enero de 2002

.. .. .. .. . .. .. ..

En literatura, como en la vida, distinguimos a tres tipos de personajes: los aventureros, los triunfadores y los derrotistas. Los primeros son aquellos que siempre emprenden algún viaje; los segundos, los que se empeñan en un ciego objetivo, seguros de conseguirlo, aun cuando para el común de los mortales parezca un imposible; y por último, están los derrotistas, quienes negados a reconocer cualquier atisbo de optimismo, se aferran a la duda como pulso de sus vidas. Les resulte o no vivirla, pero teniendo un solo consuelo: no haberse embebido en conquistarla, en dejarse atrapar, porque nunca esperaron nada de ella, justamente, porque ella nunca les prometió nada. A esa ralea perteneció, como escritor y como hombre, Carlos Droguett (Chile, 1912 – Suiza, 1996). A la de los malagradecidos.

*

Escritor free lance desde los 20 años en Hoy, La Nación, La Hora, Extra, Mensaje, donde paseó sus primeros cuentos y ácidas columnas, “Patero y yo”; “Quién es y cómo es” y “El cementerio de los elefantes”, sacando ronchas a la pléyade de políticos, escritores y editores de su época, luego de abandonar Derecho, ad portas de su tesis sobre abusos coloniales. Le siguió una saga de novelas históricas, sociales y existenciales, que fueron ahondando en la condición humana, al tomar con su singular estilo narrativo al hombre como gran protagonista de sus textos. Páginas donde crimen, traición, desengaño, memoria y soledad, revestidas de sendas oleadas de sangre, forjaron una de las obras literarias nacionales más completas y que sólo recién se apronta a ser recuperada. A un tiempo en que Eloy pasó a convertirse en lectura complementaria en los liceos y en 2001 al fin consiguió editarse su polémica novela Matar a los viejos, censurada incluso en España por su dedicatoria: A Salvador Allende, asesinado el martes 11 de septiembre de 1973 por Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino Castro, Gustavo Leigh Guzmán y César Mendoza Durán.

Imágenes para un obituario

“Un muerto es siempre un pretexto para tanta cosa”, advertía el narrador de un cuento de infancia. Entonces, sin saber la vigencia que cobraría su sentencia en este sombrío pasillo con vista al mar, sembrado de compatriotas desaparecidos, esparcidos, arrancados de nuestras vidas, inciertos en poder mirarse con tranquilidad en el recuerdo, pues la memoria de los muertos siempre ha sido un resabio de las culpas. Alguien muere y lo primero es (re)volcarse en impresiones y semblanzas –ejercicio tan dado entre intelectuales- que intentan reconstruir al personaje. ¿Qué pasó hace algunas horas con Andrés Pérez? ¿Qué pasa cada tanto con “nuestra Violeta ausente”, De Rokha o la escatología sufrida por Lihn, J. L. Martínez o Lira? ¿Con qué hipocresía vemos salir, uno a uno, mes a mes, al mercado las antologías discográficas de Víctor Jara, todavía sin una respuesta a su cara mutilada y dedos desencajados, la cruenta primavera del 73? ¿Cuál es esa justicia reponedora con forma de memorabilia…? ¿Cuál?

Una primera imagen, entonces, es la de Carlos Droguett escribiendo compulsivamente, pero salvo por un detalle distinto a sus camaradas real socialistas, real costumbristas, real sensacionalistas. Cual vendedor de café, llevando colgada con grandes correas desde sus hombros la Underwood, tecleando sin parar hasta escupir en un solo mes Patas de perro y en apenas una semana su colosal Eloy. Un cuadro exacto para comprender que esa obsesiva entrega fue la que le hizo encarnar, al dedillo, a ese utópico intelectual enarbolado por Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa y acaso algún Fuentes y Donoso de los comienzos, cuando Latinoamérica era auspiciada por la mano primer mundista, hace algo más de tres décadas. La expresión del hombre nuevo tornada en escritor comprometido. “Creo profundamente que sólo hay literatura comprometida. Para mí, la literatura es un acto total que interesa al cuerpo y al espíritu del escritor, en términos teológicos, como un sacramento; en términos psiquiátricos, como un suicidio. Yo soy un pasional y mi pasión es la literatura. Para tipos como yo escribió León Bloy estas palabras memorables: `Si los que recibieron la investidura de la palabra se callan, ¿quién hablará por los mudos, por los oprimidos y los débiles? El escritor que no escribe por la justicia es un despojador de los débiles, un ladrón´”.

El siguiente cuadro dibuja su busto y dos enormes brazos, con aspavientos, aquilatando su talle de polémico, de denso, de viejo de mierda. Habla pestes del Premio Nacional de Literatura que le otorgaron en 1970, pero que al final aceptó (20 mil escudos) sólo porque necesitaba la plata: “El Premio Nacional es malo porque nada agrega a la difusión de nuestra literatura y nada hace por conservar la vida útil de nuestros auténticos creadores. En este país, donde hay más pergenios que genios, no debiera darse de ninguna manera anualmente, sino cada tres o cinco años y por un monto que, por lo menos, permitiera al escritor vivir el resto de su vida sin penurias ni sobresaltos. ¿Se justifica un Premio Nacional que ha ignorado sistemáticamente a reales valores, como Vicente Huidobro y Nicomedes Guzmán, mientras se premiaba a poetas y novelistas de cuarta categoría. Hay que darle una cuantía digna para evitar que los escritores mueran en la miseria en una cama de hospital, como Acevedo Hernández y Nicomedes Guzmán, o suicidados, como Edwards Bello y De Rokha”.

La tercera imagen es un Droguett en pie de guerra, dando una lapidaria mirada a la literatura del 70, con una vigencia que sólo hace añorar ciertos cojones ajenos a nuestros días: “Opino que la literatura chilena, y en esto también me incluyo en la parte que me corresponda, es frívola, espiritualmente pequeña, irresponsable; no tiene garra, no tiene coraje, no tiene imaginación, profundidad ni estilo; vive de espaldas a la realidad chilena, no sólo la realidad histórica, sino también la realidad no escrita, desgraciadamente no escrita”.

El último plano es notable, pero patético. Es Droguett después de 20 años de exilio, rodando escaleras abajo, en cámara lenta, de visita en la casa de Arthur Conan Doyle, para morir a los días de una embolia pulmonar derivada de aquel accidente en las proximidades de Berna, Suiza, lugar donde residió sus últimos años de gélido silencio. Ese 30 de julio de 1996, sorpresa mayúscula en Chile, ya que hasta ese momento se le daba por muerto. Entonces como lápida: “En un país de pusilánimes y genuflexos no es raro que yo tenga fama de escritor agresivo”. O de resentido, como también se moteja a los conflictivos, a esos necios que siempre se conjuran –sepa uno como- a celebrar su fiesta de malagradecidos, como si fuera lo último que les queda: acuñar su escéptica moral de bolsillo como signo de vitalidad. A veces (casi) eternas como un grito devenido en obituario.