Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Carlos Droguett | Autores |

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

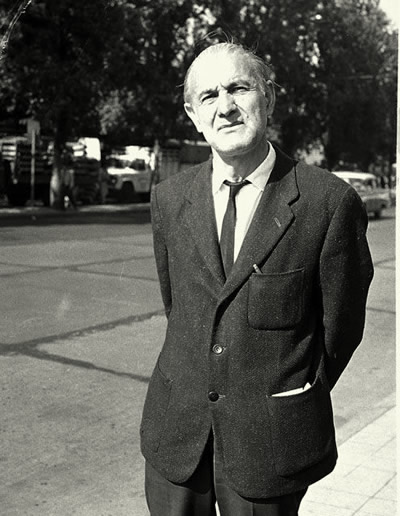

Carlos Droguett

Aisthesis 3 /Año 1968

.. .. .. .. .. .

A petición de la dirección de "AISTHESIS", he preparado provisoriamente

estos

apuntes, que re flejan algunas experiencias —o determinadas experiencias—

en

búsqueda de un breve destino y la forma de materializarlo.

Seguramente que estas páginas crecerán con el tiempo, no estoy seguro de ello, pero tengo esa impresión y, desde muy joven, — pues uno suele serlo a veces— me he nutrido de impresiones, y mis equivocaciones —muchas, a veces demasiadas— y mis aciertos, más bien confidenciales, misteriosos, ignorados, se han debido a esa impresión primera o segunda. El problema se me complica un poco, porque no sabría cómo separar mi carne de mi sangre, mis sueños e ilusiones de las realidades que las han confirmado o frustrado. En otras palabras, no puedo, sé que no puedo prescindir de hechos — pequeños, insignificantes, imperceptibles— , pero que considero vitales para la intención de estas vagas experiencias de un individuo que ha querido ser escritor de garra o con garras.

En otrísimas palabras, todo lo que he vivido ha servido para empujarme al lugar donde estoy, no en este país, en esta calle, en esta casa ajena en que escribo, sino más bien entiendo por lugar este tiempo, estas circunstancias que querría Ortega: el mundo que me rodea y que transformándome me ha deformado. Alguna vez a alguien, en un momento de elemental sinceridad, le confesaba con cierta humildad que había llegado a una situación, en edad y sufrimiento, en presión y compromiso, que ya todo lo literatizaba. Después, días después, aquella misma persona, molesta por mi tenebrosa actitud, la actitud de mi cuerpo y de mi alma, creía ofenderme al hacer con aparente inocencia un descubrimiento: "Claro, lo que pasa es que usted lo literatiza todo". Y lo que ocurría y ocurre es que hay momentos en que hasta el dolor se torna funcional. Tal vez esto me ha ocurrido desde niño; desde niño sentí esa angustia, esa amenaza directa y casi física pendiente sobre mí y que después he interpretado — porque me convenía— como el destino que me miraba para incorporarme, pero entonces era demasiado nuevo para darme cuenta, nada más me sentía solo y desamparado, esperando, por ejemplo, en la puerta de la casa que llegara mi padre para contarle mis problemas, pero en cuanto llegaba, todo se desvanecía, como si todo mi problema fuera él, su ausencia. Años después, recorriendo la literatura de los escandinavos, a quienes había empezado a amar a través de Knut Hamsun, me tropecé con un cuento de Selma Lagerlöf, titulado "El tío Rubén". He aquí esa introducción al sufrimiento de la infancia:

Una vez, hace unos ochenta años, había un niño pequeño que fue a la plaza del mercado y se puso a jugar al trompo. Llamábase Rubén y no tenía más que trece años; pero manejaba su pequeño látigo tan bien como cualquier otro, y al bailar su trompo lo dejaba caer en el punto que se le antojaba. Aquel día, hará unos ochenta años, hacía un hermoso tiempo de primavera. El mes de marzo había llegado y la población se dividió en dos mundos: el uno claro y templado, donde dominaba el sol, y el otro frío y oscuro, donde imperaba la sombra. Todo el mercado pertenecía a la luz del sol, excepto una estrecha faja, a lo largo de una hilera de casas. Ocurrió entonces que el niño, a pesar de ser vigoroso, se cansó de bailar su trompo y buscó en torno sitio para descansar. Esto no era cosa difícil; no había bancos ni asientos, pero todas las casas tenían escalones de piedra en el umbral. Rubén no pudo imaginar cosa más acertada. Era una rapazuelo muy escrupuloso. Tenía una vaga idea de que a su madre no le agradaba el que se sentase en los escalones de personas extrañas. Eran sumamente pobres; pero por esa misma razón se hacía necesario que nadie pudiese nunca sospechar que pretendía ocupar nada que no fuese suyo. Por eso fue a sentarse en el escalón de su propia puerta, porque ellos habitaban, también, en la plaza del mercado. Los escalones estaban a la sombra y hacía en ellos mucho frío. El pequeñuelo, descansó la cabeza sobre la balaustrada, extendió las piernas y se colocó en posición tan cómoda como nunca adoptara en su vida. Durante un corto rato estuvo observando cómo cambiaban de posición las sombras de la plaza del mercado, cómo corrían y bailaban sus trompos los muchachos; después cerró los ojos y se quedó dormido. Durmió, seguramente, más de una hora. Cuando se despertó, no se encontraba tan bien como al quedarse dormido; por el contrario, todo le parecía terriblemente molesto. Entró llorando a ver a su madre; conoció ésta que se había enfermado y lo metió en el lecho; a los dos días el niño había muerto.

Esta historia me obsesionó durante mucho tiempo. No sólo me sentía identificado con el pequeño Rubén en su soledad, sino también en destino, y estaba convencido de que cualquier día en que mi padre tardara en regresar, cogería yo un enfriamiento esperándolo en la puerta y antes de medianoche tendría que ir él mismo o mi hermano Roberto a las pompas fúnebres instaladas frente a nuestra casa a contratar el consabido pequeño servicio; o identificaba a Rubén con mi hermano Jorge de rostro puro y de cuerpo enfermo, tan espiritual y trizado, diluyéndose ya sin ruido entre su enfermedad a la columna, que debía llevarlo a la tumba a los catorce años, y su figura arrogante y sus labios, por ejemplo, delgados y voluntariosos. Aún más, no sólo yo o Jorge aparecíamos identificados con aquel personaje infantil de Selma Lagerlöf, sino que también la misma calle, esa calle Copiapó en que pasé parte de mi infancia, no diría yo los días más tristes de mi infancia, sino aquellos más desolados, aquellos que recuerdo con más frialdad, pues eran los años en que estaba creciendo rápidamente y sabiendo que ahí afuera, allá en la calle Estado, allá en el colegio, estaba la vida y debía pelear con ella, o más bien defenderme, simplemente defenderme y no sabía cómo hacerlo.

Esa calle, fue testigo de mi despertar a una vida dura, pues ya estábamos huérfanos de madre. La señora Sara había muerto, se había borrado totalmente en la pequeña casita de la calle Maestranza, que he recordado en un breve cuento escrito en un estado no digo de limpio sufrimiento, sino sólo de dolor — un aliviado dolor— porque la estaba viendo a ella, reconstruyéndola más bien, pues la ignoraba totalmente, no recuerdo como era, y nada, ninguna huella de su rostro, ni un retrato, ni una prenda de vestir, ni siquiera una carta fue conservada, supongo — y supongo bien— , que todo aquello fue quemado después de los funerales. Nuestra madre jamás consintió en retratarse y fue así cómo en el retrato que le tomaron a toda la familia en la casa de la calle Juan de Dios Pení, figuramos todos los hijos vivos entonces, Héctor Luis, Panchito, la Sarita, eran ya sombras en un recuerdo que para mí eran sólo palabras. En ese cuadro no aparece mi madre; no quiso retratarse; estaba por ahí, en un cuarto, en el pasadizo, tal vez en el comedor, tal vez mirándonos, esperando que saliéramos de esa breve fiesta que fue el retrato colectivo imaginado por mi padre. En el pasado verano, le preguntaba a mi hermana Elena, en Viña del Mar, que cómo era físicamente nuestra madre. Me la reconstruyó escuetamente después de tantos años: alta, delgada, pelo quebrado, ojos grandes, boca pequeña, nariz perfecta, lindas piernas, terrible genio. Ese esbozo no me extrañó, no se contradijo con ningún recuerdo, porque nada había en mi memoria que pudiera chocar o polemizar con esos vertiginosos datos. Pero esa información, por lo pobre, precisamente, me impresionaba, tanto como la edad en que ella había muerto. Mal genio y muy joven, mal genio todo el tiempo, aún antes de enfermarse, eso me decían ahora mientras el mar se despedazaba en los roquerios de Recreo.

La figura borrada de mi madre, el recuerdo informe de mi madre, el recuerdo claro y preciso de mi hermano Jorge, muerto en brazos del Dr. Héctor Orrego Puelma, recién recibido, eran, ahora me doy cuenta, elementos que iban construyendo, reconstruyendo o preservando mi soledad y mi soledad es, me parece, un elemento necesario, no para que se comprenda lo que después he escrito, sino para comprender yo mismo ese extraño terror, ese tentador terror que me acompañó durante toda la infancia. Figuras de niños famosos o desconocidos he enfrentado después, a través de la vida mía, a través de la vida de los otros que ha llegado hasta mí en expedientes de juzgados, por ejemplo, en expedientes de desahucio y montepío, a través de lecturas, de conocimiento y búsqueda directa de biografías de artistas famosos, de escritores ilustres y menos ilustres y en todos ellos prima un coeficiente común, la soledad, esa soledad total, absorbente, inconmensurable que llena el alma del pequeño niño, del niño huérfano, del niño con madrastra, del niño lanzado a los dormitorios de un internado o a los patios de una fábrica. Neruda dice: Tiene ese pobre y doloroso poeta lírico Giovanni Papini, un comienzo de libro, al relatar su niñez, desconsolado y tristísimo. Mira a sus compañeros alegres ragazzi florentinos, busca y no halla el secreto de aquellas alegrías. Los acecha con sus serios ojos verdes, y aparte de todos es su juez y su enemigo. Le persisruen y lo maltratan. De suerte que al niño lo amamantó la soledad de su campiña toscana, y hasta el fin de su vida sella su corazón aquellla infancia sola y desesperada, invadida de obscuros ensueños, manchada de tinta y de colores. Después son los terribles accesos de aquel bambino meditativo, los meses de roer bibliotecas, las noches de lectura encarnizada que le dejan estropeados los ojos para siempre. . . Y en todas partes donde se posan sus graves ojos de pequeño, entristecidos, una cosa, una sola y terrible cosa: la soledad. ¡Oh, no! Io non son stato bambino. . . No, él no fue nunca niño; desconoce ese país quieto y adormecido de donde brotamos. Giovanni Papini, trtste poeta lírico, filósofo ensañado y discontinuo, nunca fue niño: Io vi ripeto che non ho avuto fanciulleza.

En estos apuntes no trato de probar nada, sólo pretendo, y no estoy seguro de lograrlo, salir en busca de mi infancia, de los elementos que formaron o deformaron mi infancia y que, de algún modo misterioso, me hicieron escritor o más bien me impulsaron a juntar palabras para reconstituir una infancia o inventarla. Puede ser que lo que digo a veces no se compadezca con lo que en verdad ocurría, pero trato de ser sincero y verdadero, nunca antes como ahora, me parece, he tratado de dejar fuera mi imaginación, afuera de mi carne, no sólo de mi carne sino también de mi pasión de amor u odio, y decir sólo lo que me sirva para revelar después de tantos años aquel tiempo desvanecido, para formar una imagen neutral, imparcial, fría y práctica, seguramente algo mecánica, del niño que era yo entonces y del hogar en que permanecí despierto en las noches esperando que el mar se descargara sobre la casa. Soy desordenado, salto de un recuerdo a otro, de un año a otro, retrocedo y me anticipo, inserto un recuerdo sobre otro, lo doy vuelta y aparecen adherencias en él, otros rostros, otras palabras, otros hechos. Ahora hablo del mar, ahora está otra vez viva mi madre y vivo mi hermano Jorge y vivos Panchito, Héctor Luis y la Sarita; esto afloró alguna vez seguramente en algún pequeño relato todavía inédito, y tengo la impresión de que lo que diga ahora sobre el mismo tema, sobre el mismo plano y la misma gente, no agregará nada a aquellos recuerdos, pero de repente me ha parecido que si no alargo la mano para tocar aquellas imágenes, no seré todo lo verdadero que creo que debo ser, todo lo sincero que debe tener para mí, más que para los otros, este informe para mí mismo.

Por eso aquí no hay literatura, aquí no hay estilo, trato de que no lo haya, sólo elementos primarios, datos escuetos, inútiles, super numerarios, gestos más que ropas, gestos silenciosos en gente silenciosa, a pesar del ruido de las conversaciones, de los bailes en el gran patio de la quinta, ¿o no era quinta? Recuerdo un árbol formidable, copioso, un patriarca oscuro y solitario, alrededor de él se juntaban y crecían mis primos, mis primas, los amigos llenos de carcajadas, yo debía estar por ahí, enterrado a medias como una piedra en la humedad, a medias disimulado y alerta, mirándolos a ellos y, sobre todo, al árbol, su piel cuarteada, envejecida vertiendo raudales de silencio, y escuchando el mar, sabiendo que esta noche vendría a arañar suave y solapado la puerta, a remecer la enredadera, a rodar por el patio hacia las puertas del dormitorio y del comedor. El mar y la tos de mi madre, sólo eso recuerdo nítidamente, es lo único que persiste y que ha quedado como idea fija en mi memoria, y las extrañas ausencias de mi padre, extrañas sólo para mí, pues debían tener una explicación lógica y hasta burocrática, me parecía a veces que faltaba semanas o meses de la casa, creo que entonces desaparecía el ruido del mar, como que el mar se iba con él hacia dentro, hacia otro país seguramente, y también como que mi madre ya no tosía, tampoco mejoraba, recuerdo — o imagino— su sombra pasando por el patio, saliendo de las puertas, entrando por las puertas, siempre callada y diligente, siempre caminando en línea recta como lo hacen los sonámbulos y las manos ocupadas con algún frágil tiesto, con alguna ropa, con algún frasco de arrope, y donosamente peinada. Creo que antes de la información dada por mi hermana no hace mucho sólo aquello, no digo recuerdo sino más bien idea, idea a priori, nacida tal vez de conversaciones o comentarios marginales de mis tías, de que ella tenía hermosa cabellera y hermosa frente, se interpolaba con esa pregunta, ¿cómo podía, además, la muerte ser tan cobarde y estar escondida en esa frente frágil e ingenua y que eso quedara impune? De repente, cualquier día regresaba mi padre, llegaba con naturalidad, sin aspavientos, sin estar más delgado ni más descuidado, ni más sucio, diría yo que hasta más bien parecido, creo que había gozado fama de buenmozo y enamorado, tenía una figura elegante y un modo mesurado para actuar, pero se ponía furioso cuando le decían —los amigos, los parientes, por ejemplo, mi tío Enrique— que se parecía al Presidente Leguía del Perú. Era harto patriota, guardador de todas las fiestas nacionales, sin dejar de ser ligeramente sarcástico y estoico. Recuerdo que un día, impresionado y fascinado con la lectura de las obras completas de Julio Verne, que él poseía en un gran tomo ilustrado, impreso en castellano en París, le pregunté tímidamente, deseoso de encontrar una respuesta que abonara mi incipiente patriotismo y quizás también para acercarme más a su alma con esa clase de conversaciones, que qué cosa famosa en el mundo habían inventado los chilenos, me contestó despectivo, sin insistir demasiado y ligeramente pesaroso: Las humitas. Mi padre, hasta su muerte, ya muy anciano, fue un extraordinario lector, él me inició en el gusto por la lectura obligándome a conocer en edad muy temprana a algunos autores que yo no podía comprender, por ejemplo, Homero. Tenía un amigo colombiano, alguien que había sido importante e influyente en su tierra, ministro, embajador o algo parecido, recuerdo su nombre completo: Patricio Pereda Pulido, me imaginaba yo que era algún personaje de novela francesa o española, de Galdós o el mismo Pereda al que aprendí a odiar tempranamente cuando estuve hospitalizado en el Salvador. Cuando uno está hospitalizado se torna más lúcido. Recuerdo la tarde en que me llevaron al hospital, no me sentía enfermo, enfermo en absoluto, pero tenía que estarlo, pues habíamos pasado por muchas antesalas de doctores, yo me sentía más bien perplejo, insertado en un juego peligroso que no entendía, mi padre estaba preocupado, y de mal genio; fuimos a comprar ropa a la casa Burgalat, antigua tienda que, estaba cerca del colegio de San Agustín, recuerdo las puertas giratorias, la vendedora de rostro agraciado y serio, de grandes ojos sombríos que me miraba ya con simpatía, con otra simpatía, seguramente le habrían dicho ya o habría adivinado que me estaba muriendo, que tengo que morirme este otro mes, mientras me probaba yo solo un terno horrible y un sombrero ridículo. Cuando salgas del hospital te compraré un traje de pantalón largo, me dijo mi padre cuando el taxi doblaba por Estado hacia la Alameda y yo estaba llorando en el rinconcito sin desear que él se diera cuenta y la tarde y el automóvil y el bigote de mi padre estaban llenos de sol. Esas palabras simples, dichas incluso con cierto malestar suavizado como diciéndome no tengo bastante plata ahora, sobre todo con tu maldita enfermedad, me hicieron pensar sin duda que iba a morirme y me sentí más liviano. No me morí en absoluto, pero tuve que leerme, durante los largos meses de hospitalización, todo Pereda, todo Galdós, precisamente, porque, don Patricio, tan gentil, tan elegante, siempre vestido de levita, con colero, con guantes y polainas, todo el tiempo, incluso en verano, y empaquetado y nimbado por una suave resolana verde última y perfumada, netamente colombiana, había dictaminado en instancia que aquéllas tenían que ser mis lecturas de cabecera. Odiaba a mi padre porque me obligaba a leer autores tan aburridos, tan simplemente exteriores, inventores de una literatura tan evidente y caduca, eso lo podía imaginar cualquiera, eso lo podía decir cualquiera con más sangre y más coraje, después he comprendido la frase del comentarista francés: En Francia no es ninguna gracia escribir bien, aquí escriben bien hasta los imbéciles. Cuando bajé a las profundidades con los escandinavos y con los rusos, comprendí aquella frase y comprendí también lo que yo mismo, sin saberlo, quería y buscaba. No se trataba, pues, de escribir bien, de tener un estilo simplemente agregado, simplemente bordado en un tema no vivido, ya que el trabajo hormonal de la imaginación nada lo reemplaza, o sólo sobre la vida diaria, la vida vacía de acontecimientos — y la vida misma es, ya, un acontecimiento— de llanto, de risa, y por eso, cuando leí a Gabriel Miró — ya por propia iniciativa— no pude volver a leerlo, su literatura se evaporaba entre mis manos, entre mi pensamiento que en forma instintiva buscaba otras capas en la tierra, no sólo la corteza exterior, obvia y prescindible. Creo que una frase que ha perjudicado mucho la forma de hacer literatura es aquella acuñada primero por Gide y después por Malaparte: La piel es lo más profundo que tiene el hombre.

Sí, el hombre es lo más profundo, pero desde entonces hay una suerte de creadores, no sólo nacionales, que con aquel famoso salvoconducto, se han quedado autorizadamente sólo en la piel. Porque sólo es estilo sin literatura, me parece que la obra de Augusto D'Halmar se perderá y licuará con el tiempo, sólo quedará su figura teatral e impresionante, y quizás un par de cuentos, para formar su importante leyenda. Por eso, nada quedará, nada va quedando ya, de Eduardo Barrios, el caso más calificado en estas latitudes, de un estilo en busca de un novelista. ¿Por qué esa maldición, esa desgracia, esa falta de concordancia y correspondencia entre una cabal técnica y un vacío cerebral completo?

El hermano asno es falso y mentiroso desde este lado de la muralla y desde el otro, y me refiero a una falsedad y una mentira simplemente estéticas; Gran señor y Rajadiablos, es un pobre señor y un pobre diablo, es un rajadiablos de salón, ni siquiera de dormitorio. Nada importa lo que haya podido opinar Gabriela Mistral; sobre el novelista. Ella no acertaba siempre ni siquiera como poeta y esto forma parte también de su grandeza.

Creo que, había en Gabriela Mistral demasiada lucidez para que ella se pudiera soltar totalmente, en cuerpo y alma, en carne y en espíritu, para lograr escribir esa poesía ya desprendida de nuestro ser, esa poesía que es casi una emanación de la naturaleza; en otras palabras, lo que ella admiraba en Rainer María Rilke y en su conducta poética. Cuando esto ocurre, fluye de ella esa poesía perfecta, marmórea que es Amo amor o aquella loca y despeinada, vociferante, derramada, incendiada que consume con fuego permanente algunas de sus coplas inolvidables. Nunca la conocí personalmente, nunca la divisé siquiera en homenajes y paraninfos, pero había, en las circunstancias de su vida y de la mía, algunas misteriosas y sutiles afinidades, que tenían que ver quizás más que conmigo (pues yo no sabía entonces, —en plena infancia— , que sería devorado por la literatura), con mi familia. Nosotros, como ella, habíamos vivido en el norte y eso me hacía inconscientemente incorporarla a los sueños que entretegieron mi infancia, y a los pequeños hechos que la deformaron. Por eso, años después, hacia 1930, cuando estudié fugazmente en un liceo nocturno, sufrí también fugazmente con una noticia increíble. Uno de mis compañeros —ciertamente vulgar, ciertamente demasiado consciente y deseoso de estar vivo— le contó al profesor, Isaac Felipe Azofeifa —quien más tarde sería Embajador centroamericano en nuestro país— que él había sido vecino de Gabriela Mistral, no recuerdo en qué ciudad, pero no importa, y que cada tarde, cuando ella salía del liceo, la sentía llegar a la casa, abrir la puerta y empezar a subir la escalera lentamente leyendo un libro de versos: contaba que se había acostumbrado tanto a ese episodio, que era ya una costumbre y una ceremonia para él y que día a día estaba pendiente de la hora en que tenían que sonar las llaves en la puerta, los zapatos en la escalera y la voz en el silencio. Se puso un tanto arrebolado cuando confesó que eso lo había enfermado de los nervios y que ya su madre hablaba de buscar otra casa porque él se comía las manos cuando Gabriela Mistral se atrasaba un poco y miraba la hora y la tornaba a mirar y se imaginaba a la poetisa ensangrentada en la calle del pueblo, muerta, aplastada por algún carretón. Esa historia, esa imagen, esa figura de Gabriela Mistral, ingresando lentamente a la gran casa solitaria quedó cristalizada en mi memoria y cuando, años después, llegaba su persona o su poesía hasta mis manos, así la imaginaba siempre, vestida de riguroso luto, enhiesta, profunda, seria, melancólica, pero no trágica, subiendo, subiendo hacia la casa que la esperaba absorta. Lo importante para mí. lo trascendental era que Gabriela Mistral se había convertido no sólo en autor favorito mío y parte de esa angustia adolescente que ya no me abandonaba, sino, lo que era más sintomático, actuaba como un personaje de la familia y así la incorporaba yo en la a veces alborotada casa de la calle Copiapó. Mientras mis tías conversaban cosas mundanas, mientras mis hermanas peleaban con Roberto y Roberto les tiraba las trenzas hasta que soltaban el grito, de repente llegaba un minuto puro de silencio, todo se detenía, todo quedaba solidificado e inmóvil; yo presentía el miedo, adivinaba el miedo, parecía que el ruido de la sierra de la barraca vecina a nuestra casa se apaciguaba y se hacía más solemne, mi padre se desvanecía otra vez misteriosamente y la mampara de vidrios arrebolados, granates o verdes, se entreabría y caminaba ya por el pasadizo Gabriela Mistral en un tubo de silencio, sin mirar a nadie, sin darse cuenta de nada, de la casa ni de sus habitantes; sólo mirando el libro, tal vez tampoco mirándolo, pues parecía caminar dormida como apareció después en el busto que de ella hizo Laura Rodig; desapareció pasadizo adentro, sin hacer mucho ruido, aunque yo veía sus tobillos negros, sus tacos toscos, de maestra, su gran falda plisada; mis tías conversaban siempre, mis hermanas chillaban siempre y ahora discutían airadamente entre ellas y se miraban el pelo; Roberto se reía cauteloso, pero no caminaba por el pasadizo, no, nadie estaba en las baldosas, sólo ella, ya iba frente al dormitorio de Roberto, al dormitorio de mi tía Concepción; iba frente a la puerta de mi pieza, esa pequeña pieza con claraboya en la cual debía soñar tanto después, y empezaba a bajar los escalones del segundo patio y deslizarse hasta abajo hacia el huerto, y nada me extrañaba, nada me parecía maravilloso; por el contrario, miraba todo aquello con naturalidad, sin ese aspaviento y esa experiencia gastada que da después el arte; no estaba asombrado o dudoso, siquiera estupefecto de que ella estuviera aquí, en la calle Copiapó, donde los Droguett y no allá, en esa casa de altos de otra ciudad, también en otra época y se estuviera convirtiendo sin prolongaciones en un miembro fantasma de la familia, en cierto modo en una tía personal mía, porque yo sólo sabía ese secreto y lo guardaba y a nadie se lo conté nunca y ahora es la primera vez que lo recuerdo. Por lo demás, ¿de qué me servía todo eso? Si se lo hubiera contado a mi tía Concepción — gran, amiga de mi adolescencia, mujer más práctica y positiva no he conocido— se habría reído cortito y me habría mirado larga pero fugazmente; si se lo hubiera dicho a mi padre, me habría contestado con un gesto esquivado y duro, algo contaminado, un gesto que en definitiva, siéndolo, no quería ser incomprensivo, pero él nunca tenía tiempo para nada y jamás se dio cuenta de que yo estaba enteramente vivo, es decir, vivo por adentro, vivo más allá de la apariencia y el temeroso respirar.

Recuerdo quizás algunas anécdotas de la infancia rememoradas por el doloroso Chejov, que me parecían a veces hechos robados a mi vida, cosas que a mí me pasaban y eso no podía decirlo a nadie para que no se rieran, sobre todo para que no se riera, por ejemplo, Roberto, alborotado, loco, reconcentrado, despectivo, bueno para reírse de todo, para encontrar el chiste, el sarcasmo, el ridículo en cualquier palabra o gesto, incluso en cualquier silencio; sí, se habría reído mucho rato agarrado a la puerta, volando con ella y con mi secreto; no digo yo ahora que estaba asustado por eso, por haber visto a Gabriela Mistral caminar por el pasadizo, sin resbalar en las baldosas ni tropezar con mis tías, tranqueando a mi lado con gran seguridad, una seguridad extracorporal; no, sólo estaba asustado porque temía y creía que en mi cara se podría notar el gran misterio, el secreto del cual era yo, por ahora, el único depositario. Todo, todo, después de tanto tiempo, porque una noche de claro invierno, en el liceo Hansen, Alameda abajo, nuestro compañero Torres había confiado notoriamente — lo que no era, por lo demás, particularmente extraño, pues estábamos en clase de literatura— que él había sido vecino de Gabriela Mistral. Torres era corto de inteligencia y algo vulgar, tal vez demasiado hablador, eso dije, eso pensaba entonces, pero seguramente mi tajante opinión se debía a que yo estaba celoso y envidioso y él no era, quizás, ni tan vulgar ni tan imbécil, especialmente porque por aquellos años todos ya sabíamos el rumbo que íbamos tomando. El, el vecino de Gabriela, escribía versos el infeliz, en realidad, decía que los escribía porque nunca logré conseguir que me leyera uno y cuando se planteaba el punto en clase nos mostraba las humildes hencías. Palavicini era gran dibujante y escribía también, tal vez de un modo demasiado puro, demasiado metafísico y desarraigado para mi gusto; años después seguía siendo empleado de una botica del barrio estación y le pedí que ilustrara la portada de Sombra y Sujeto, versos de Jaime Rayo, poeta lúcido, extraordinariamente lúcido, que se suicidara de un balazo en el verano de 1942.

Cualquier día, en clase de composición, presenté un cuento en verso y lo entregué en el último momento, de manera que nadie, ni mis compañeros ni el profesor, supieran el tema y la forma de mi trabajo, era agradable hacer el misterioso, tal vez aquí estriba el secreto de las aristocracias de todo pelo, la semana siguiente no fui a clases y sólo quince días después, el profesor, ya enterado de mi mismo mal, me llamó con una sonrisa paramasónica y estuvimos conversando. La composición mía no valía gran cosa, pero me fue muy útil porque por ahí andaba el vecino de Gabriela haciéndose el encontradizo y deseando meterse en mi dehesa, pero yo lo ignoraba, lo despreciaba, no le perdonaba su mentira, mentira la llamaba yo por que ya por entonces era muy injusto, pues la verdad era que le tenía envidia, envidia sin embages y sin tapujos y, en realidad, nunca se me ocurrió que él hubiera inventado aquella historia como yo no había inventado la mía, ¿no es, verdad? Pues bien, digo que mi composición no valía nada, pero aquella breve historia del cielo tenía ya un comienzo de imaginación, un afán impetuoso de salirse de la tierra permaneciendo en ella, como si al hundirme en el barro y en el polvo y golpearme las rodillas contra los peñascos, cada vez más abajo y más obscuro, hubiera de algún modo querido coger la vida, la vida auténtica cuyo soplo solamente pasaba arriba, cada vez más arriba, cada vez más inalcanzable.

Por lo demás, aquél no había sido mi primer ensayo literario, ya en San Agustín, años antes, le mostré a mi compañero de banco, Manuel Salvat, hoy, desgraciado de él, abogado, un cuento que había escrito y que se titulaba ¿Por qué se enfría la sopa? Manuel se entusiasmó con aquella historia tan diluida no tanto por ella misma sino por que él había notado hacía tiempo, decía con risita solapada e intelectual, que yo estaba ya probablemente enfermo. A mí me gustaba de aquel cuento el título y también el tema, no tanto el desarrollo; el título me obsesionaba, pues era para mí como un retorno a la infancia, a la casa de La Serena, donde había enfermado fatalmente mi madre y la cual casi incendió mi hermano Roberto una mañana que inventó construir una capilla con sábanas y frazadas y cantar una rápida misa demasiado solemne, me acuerdo o imagino verlo todavía todo chamuscado y dorado, no tanto por el calor y el susto sino por el temor de quemar la casa, pero también recuerdo que enfrentó valientemente a mi padre cuando él llegó y todos los niños chicos creíamos que lo mataría sencillamente. Verás cómo saca el cortaplumas y lo degüella en el baño, decía Jorge, lo decía de un modo frío, tranquilo, sin pesar, tampoco con alegría, mientras se arreglaba el nudo de la corbata y se peinaba sus cabellos claros; en realidad, Roberto lo había fregado mucho siempre, casi diría que más que a mis hermanas, pero ahora, Jorge no se estaba vengando, no, era tan espiritual y tan bueno, marcado ya por el destino, él lo sabía y yo lo adivinaba, sólo estaba señalando, captando el castigo que venía ya en el aire; pero no ocurrió nada; mi padre entró callado, dejó en el paragüero su bastón y los diarios, se sacó el sombrero lentamente en un gesto dócil y cansado y nos abarcó con la mirada sonriendo unos milímetros, prescindió del humo y de los destrozos, ni siquiera se fijó en el agua que corría por el suelo, lo vimos perderse hacia dentro llevando unas briznas de incendio que no lo captaban, que no se metían en él, parecía invulnerable, a prueba de catástrofes y también de sinsabores, a pesar de ese silencio habitual que tanto impresionaba. Sentí sus pasos quedos que se perdían en el aire y después una breve tos de mi madre y golpes persistentes y como que el humo llenaba toda la casa y borraba a mis hermanos y a los muebles. Todas esas cosas evocaba para mí aquel esbozo de cuento, que desgraciadamente perdí no sé cuándo, no sé cómo y del cual todavía nos acordamos con Manuel cuando le llevo algún problema judicial, por ejemplo, la posesión efectiva de los bienes de mi padre o cuando él me transfiere alguno de sus opúsculos especializados de la .historia de América colonial. Pero recuerdo que siendo aún más niño, tal vez alumno de segundo o tercero de humanidades, escribía ya versos, versos plenos de imaginación, eso creía yo, los que pensaba reunir en un volumen de título pomposo y ridículo, pero que a mí me parecía el colmo y el nirvana de la audacia verbal y temática: Física del sentimiento, eran versos de poco calado, como los del Crepusculario de Neruda, tristes, pero no tan tristes como éste, lo que, por lo demás, no era una cualidad, ya que tú tienes la obligación y el derecho de estar inconsolable y triste en algunos años enlutados de tu alma. Algunos de esos versos figuraron a fines de año en mi impecable cuaderno de composición. Cuando me tocó el turno de dar examen, el examinador fiscal, Mariano Latorre, algo más encendido que de costumbre, pues era la jornada de la tarde y el almuerzo servido por los frailes había sido copioso y regado de muy buen vino, cogió mi cuaderno y se sorprendió ostensiblemente al observar mis versos, desde arriba de su tarima echó una corta mirada azul para cogerme y no dejarme escapar y se estaba retorciendo el bigote para exprimir en ellos el sentido de aquellos versos descalcificados, los peldaños de la lluvia lavan las penas del alma. Luego, de colega a colega, aunque desnivelados, tal vez con señorial simpatía, con demasiada simpatía de parte suya, que no me gustaba nada, nos poníamos de acuerdo sobre Garcilaso y después me echó a rodar. Efectivamente, yo estaba sonrojado y furioso, no digo que humillado pero ofendido porque había sido exhibido en demasía; no se lo perdonaba, no se lo perdoné nunca, sobre todo porque alguna vez la vida nos colocó otra vez en situación semejante, él sentado por ahí, en el aire o en la tierra, en los bancos del jardín del Congreso Nacional o del Parque Forestal, donde lo divisaba craneando y garrapateando alguno de aquellos cuentos chatos y famosos que no me gustaban en absoluto. Yo vivía por aquellos años donde me correspondía históricamente, en esa arrogancia y fecundidad de la juventud, y, en consecuencia, aquellos cuentos criollos, sin aire, sin atmósfera, no me gustaban. Me parecen falsos, padre, le dije un día a Escudero y le pregunte algunos datos sobre Mariano Latorre. Mira, me dijo, Mariano va en el verano al sur y toma apuntes, suele conversar con la gente y por ahí lo encontrarás en un cuento, haciendo preguntas, tú ves, él va hacia la tierra como un turista estival, no viene de ella. ¡Ah!, ahora se acordaba. Me contó que un día de fin de semana habían salido los tres, con Luis Durand de excursión hacia los campos de Linares, y para él esa caminata a caballo había sido la definición de los hom bres y de sus respectivas literaturas. Luis Durand, directo, adherido, fuerte a la tierra, es decir al caballo, respirando goloso el campo, feliz de estar vivo, de estarlo sobre todo en ésta que él amaba y que por eso respiraba y comprendía y expresaba, no era hombre profundo ni culto, pero estaba lleno de vitalidad y de verdad; por eso, junto a cuentos que no valen nada, si no es por la visión directa y totalizadora, hay otros que son verdaderos aciertos, porque Lucho Durand ama la tierra, él mismo es un pedazo de tierra, está contento de vivir, pareciera que nunca se va a morir, tan repleto está de vida, pletórico de campo y de entusiasmo. En cambio, Mariano Latorre es un hombre de la ciudad, con los gustos malos y buenos de la ciudad, corrompido como ella, contaminado como ella, él no ama nada, se ama tal vez a sí mismo, la vida ha sido fácil para él y él la ha tomado transitoriamente como se le ha presentado, sin comprometerse, le gusta la buena mesa, los buenos vinos, míralo y verás que es un elegante, un pije solicitado por las mujeres y para ellas no más ha vivido. ¿Que ama la tierra, que es un criollista de corazón? Pamplinas, aquella vez, cuando llegamos a un lugar a servirnos comida, mientras Lucho y yo pedíamos una cazuela de pava Mariano preguntaba por unos ñoquis o unos canelones; y cuando regresábamos, mientras Lucho cantaba a pleno pulmón, gozoso y contagioso, una tonada chilena, Mariano tatareaba una canzoneta napolitana, y entonces, ahí los tienes a los dos, echando fuera los productos que más tienen que ver con su naturaleza, Durand entregando esa novela informe que es Frontera, pesada, primaria, titubeante, pero grandiosa a ratos, verdadera, auténtica en su deformidad, porque eso lo ha vivido él, eso lo ha sentido él; en cambio, Mariano es un hombre que se siente ridículo, tímido, montado a caballo y del campo sólo siente los zancudos, al huaso, al campesino, no los siente, trata de comprenderlos a golpes de intuición y no de pasión y, como tú dices, sus mejores cuentos son aquéllos en que se encuentra el mar, es decir, la aventura, porque él mismo era un soñador, firío pero soñador.

Mis años como alumno del colegio de San Agustín fueron inolvidables para mí y los miro como si ayer no más, el jueves o el sábado, hubiera abandonado las aulas. Lo pasé mal en el colegio, fue para mí meterme violentamente, fuera de mi voluntad, y mi voluntad no contaba, en un ambiente que me rechazaba. Estaba solo en el mundo, cada vez más solo, aunque tenia a mi padre y a mi tía Concepción.

Hacía siete años que mi madre había muerto de algún misterioso modo, yo no sufrí directamente su muerte, sólo al paso rápido o lento de los años ella se había estado muriendo poco a poco en mi alma; todavía seguía el curso de su enfermedad cuya presencia física imaginaba desde que alguien me cogía de la mano y me llevaba hacia el mar, días hermosos, días plácidos, aunque sin sol, pero también sin viento, sólo el mar y el cielo existían y nuestros pasos atravesando la humedad de un galpón sombrío hacia las olas que cabeceaban iluminadas a dos cuadras; mi madre quedaba lejos, envuelta y preservada en la neblina, tamizadas sus toses por la niebla, por el mar, por el viento que remecía suave la casa para no ser violento hasta la noche. Me sentía triste, bajábamos corriendo por la calle Cantournet ahora, una calle clara y sonora, más bien estrecha, más bien llena de luz, como si ahí estuviera siempre la mañana o la primavera, con todas sus casas sonrientes, pintadas alegremente, con ventanas verdes y limpias, herméticamente cerradas, pero cerradas no sobre el drama y la amenaza sino plegadas sencillamente para preservar una holgada y tranquila vida, una risa tenue que cantaba por ahí tras los visillos, mis hermanas me llevaban cada una de una mano, como un canasto, las miraba hacia arriba, estaban muy arriba, más arriba entre las nubes, contemplando el mar para respirarlo con miedo, el mar venía ahí mismo, algo gibado, apretaba las manos de mis hermanas pero ahora ya estábamos hundidos en el agua y ella quería desenredarnos con maldad, me ahogaba, olía la sangre en medio del agua, me estaba muriendo, mamá, mamá, mis hermanas se reían, ahora estaban discutiendo en la arena, riéndose suave de mí, abarcándome con la mirada, preservándome con ella y también sujetándome para que no me escapara, suspiraba profundó y me dejaba caer cerca de ellas, desde ahí el mar se veía muy alto, muy poderoso, si esperábamos y teníamos paciencia, de repente se convertía en cerros y cerros para aplastarnos más luego, cualquiera noche haría eso él, cualquiera noche, por eso lo miraba con recelo, no creyendo en su paz ni en su tranquilidad, hacia las doce se acercaría a la casa y derramaría sus materiales sobre todos nosotros, pobre mamá, yo presentía que ella era la más frágil, la más herida, la más vulnerable, me la imaginaba lista para sufrir o despedazarse, para que él o mi padre o mi hermano Roberto la despedazaran, creo que se dejaría derramar sin lágrimas, sólo tosiendo un poco, un poquito, sin mayor escándalo, tosiendo en definitiva sólo para ella, no creo que para nosotros, menos para mi padre, parecía que ella de repente estaba ya lejos, viviendo realmente en otra parte, en otra casa, en otra ciudad, en otro país; cuando caminaba por el patio, cuando entraba a la pieza y abría la ventana y cogía las ropas de la cama, parecía que todo aquello lo estaba haciendo provisoriamente, como esperando su turno, el turno de caminar hacia afuera para irse para siempre, irse sin volver la cabeza, sin siquiera toser ya, sin hablar, no, no hablaba nunca demasiado, tal vez alguna vez entreabrió los labios y sonrió enteramente, alzó una mano hasta su cabellera, pero era para acomodar su tos o su angustiosa espera, porque todavía no venían a buscarla, mi padre no venía a buscarla, él, cuando llegaba de la calle, venía cansado, bastaba mirarlo, aunque sus pasos eran tranquilos, sin nada de cansancio, sólo con indiferencia, sólo con seguridad, la seguridad de que ahí estaba la silla, el plato de sopa, las zapatillas que mi madre tenía en las manos esperando que él se inclinara un poco, entonces ella se llevó la mano a la boca y empalideció otro poco y entró corriendo mi hermano Roberto, corriendo de un modo que no correspondía, después lo he recordado, no, no debió venir corriendo para cogerse del vestón de mi padre y decirle aquello que ya he contado en otra parte. Mi padre ya estaba sentado, algo en la penumbra, pero yo veía su bigote cuidado, un bigote lleno de salud y fuerza y seguridad, frunció el entrecejo un poco, sólo un poquito, movió la silla y echó fuera las piernas, se puso de pie y miraba en la nuca a Roberto, Roberto de repente estaba creciendo apresurado y ahora se afligía y se ponía horrible, estaba a punto de llorar, ahora no me parecía malvado ni impetuoso, su nombre no me sonaba ya a rechinar de dientes, sí, él había visto a mi madre escupir sangre tras la puerta, tuve un escalofrío que no encajaba mientras miraba a mi padre pasarse la servilleta por los labios y echar con sosegada violencia la silla a un lado, la silla cayó al suelo, Roberto se agachó y cuando se levantó y la levantó estaba llorando, sentí el silencio, el silencio que se vertía de todas partes, incluso del techo, incluso de los rincones penumbrosos, no sentía nada, ni a mis hermanas siempre tan bulliciosas, ni siquiera a mis otros hermanos, Jorge, por ejemplo, caminando por ahí, mirando de reojo, lleno de vida y de espíritu crítico, tajando con su mirada límpida, con su rostro delgado y su suave cabello, las intenciones y las cosas que estaban detrás de las intenciones o de las palabras simples, mi padre caminaba por la casa, sentía su tranquilo caminar, como si estuviera solo en el mundo, sentí luego el murmullo ordenado de sus palabras y luego un. leve ruido una respiración que esperaba, las manos de mi madre, las polleras de mi madre y su pequeña tos, una tos plena de simpatía y de confianza.

Aquellos pasos de mi padre eran en todo semejantes a los que daba cuando me fue a matricular, años después, al colegio; claro que peregrinamos antes en otros salones y vestíbulos, San Pedro Nolasco en la calle Claras, el Instituto de Humanidades en la Alameda, está copada la matrícula, don Adolfo, con mucho gusto el año próximo, señor Droguett, le decían con mesurada indiferencia y él se iba tornando huraño y ahora me miraba como un enemigo o como un paquete, por ahora inútil, que ya se está desarmando y al que no encontraba donde depositar.

En San Agustín tuvimos un poco de suerte, si eso era suerte; desde luego, me gustaba la ubicación en pleno centro, o lo que era igual, lejos del barrio, de la casa, en medio del ruido y del mundo que resonaba como un motor, pensaba en las tardes del próximo invierno, seguramente que saldría a la calle cuando la noche estuviera en las vitrinas y en los tranvías que se deslizaban por la calle Estado, y eso era fascinante. Pensaba ser feliz o, por lo menos, ignorado, apaciguado, me gustaba el ruido de la calle y yo estaba lleno de silencio y de soledad acumulados durante tantos años, ahora era como una persona de verdad, ahora tendría que probar que realmente estaba vivo, pero empecé pasándolo mal, había salpicados en los corredores y en las salas de estudio algunos frailes llenos de odio, de malas intenciones, de villanías, de amenazas.

El padre Rolando, por ejemplo, flaco, comido de viruelas, siempre malhumorado, la bilis burbujeando en su mirada oblicua; hacía clases de biología y, lo que era para mí espantosamente atrabiliario, tocaba el piano como un artista, aunque este detalle, andando el tiempo, debió inspirarme más bien piedad por el pobre hombre. Si gustaba de Bach y de Mozart, ¿cómo podía ser bestial y humano al mismo tiempo? Alguna vez, en clase de zoología, sudando un sudor frío, el padre Rolando —¡Dios lo tenga en su infierno!— me obligó, como a otros, como a Guíñez, como a Jung, como a Salvat, a besarle la guata al mono, un orangután ciertamente hermoso que había en el gabinete de ciencias naturales, mientras allá se reían los desalmados del tercer año y nada les importaba que uno estuviera a punto de vomitar y que las tercianas le vinieran ya por el estómago. Estaba también el padre Escudero, más recio, más completo, más fino en su maldad, más solapado en sus malas intenciones; a grandes trancos que hacían volar su sotana se metía en clase partiendo la cabeza arriba y abajo para saludar y frunciendo amenazadoramente el ceño y al punto empezaba a distribuir los dictados de la última clase, las composiciones del semestre. Arredondo, bien, Bertie bien, Cabré regular, Depetris, menos que regular, Saenger muy bien, Estefanía muy bien, Santa María muy bien, Droguett, de esta porquería lo único que sirve es la ortografía y echaba al suelo mi papel, yo me agachaba a recogerlo mientras el padre Escudero — ¡Dios lo tenga en su purgatorio!— me miraba breve, con profundo desprecio y llamaba urgente a Saenger, ¿qué me decías Marcelo?, bien, muy bien, padre, el lunes recita en el Municipal la Berta Singerman, decía Amador Morales y el padre formaba una trompeta despectiva con los labios, sí, sí, yo he escuchado recitar mal muchas veces, pero nunca como a esa vieja.

Ahora yo estaba lejos, lo que a mí me ocurría o me había ocurrido no tenía ninguna importancia, los compañeros se miraban entre ellos y cuchicheaban, el padre Escudero golpeaba el pupitre con la palma de la mano mientras en la calle pasaba ruido de tropas y alguien se tornaba pálido y arrugaba otra vez el ceño y se erguía sobre ese ruido exterior y esa palidez, Andrés Bello, don Andrés, dejó una gran obra, lo mejor es la gramática, aunque digan otra cosa los abogados, no me importa lo que digan los abogados, pero entre su obra debemos mencionar también a su familia, todos sus descendientes son gente de talento, menos don Emilio Bello Codesido. Nosotros no entendíamos nada de política, no sabíamos para qué servía ni si servía, por aquellos años la política para los estudiantes de colegios que estaban en el centro de la ciudad era sólo eso, un ruido de tropa y un olor a guano.

Años después le he recordado al padre Escudero esta anécdota y él, ya amigo mío, diría que amigo de toda la vida, amigo probado en hechos, en circunstancias, en acontecimientos de carácter más privado que público, decía sonriéndose a medias que aquello no lo recordaba, pero que seguramente lo había dicho porque don Emilio Bello formaba parte de alguna de esas soñolientas Juntas de Gobierno que habían seguido al alejamiento definitivo del presidente Alessandri. El no sospechaba por entonces que yo algún día llegaría a escribir libros, yo creía que él me odiaba y le tenía miedo, quizás un miedo activo, capaz de odiar también, pero que no se manifestaba porque estaba solo en el mundo, es verdad que tenía a mi padre, pero él era muy ocupado y, además, había vuelto a contraer matrimonio, es decir, mi madre había vuelto a morir, yo lo sabía pero no me atrevía a decirlo, ¿le iría a decir que lo pasaba mal en el colegio y que tenía miedo y que el padre Rolando, que el padre Escudero, que monsieur Boubet...? No, no, tenía que crecer violentamente solo, tenía que permanecer violentamente solo, pero un día me cayó una pequeña luz, ¿por qué no le pides un libro a Escudero?, me dijo Salvat. Yo no me atrevía a ingresar a la biblioteca donde estaba él rodeado de. revistas, diarios, publicaciones, lámparas, papeles y fichas, Manuel me acompañó y le dijo mi deseo, Escudero me abarcó con glacial desprecio, ¿sabes leer? me preguntó, pero se deslizó sin ruido entre los pasillos llenos de libros y me alargó un volumen, Leyendas de Cristo, de Selma Lagerlf.

Recuerdo que instintivamente no me gustó, que le dije que me prestara otra cosa, pensaba en aventuras, en hazañas insignes y él sé sonrió con un desprecio confirmado, pero si Selma es una maravilla, dijo, y sonrió con disimulo, pero allá dentro él se estaba descubriendo, bajando la guardia como dicen los boxeadores, mostrando su otra cámara, su compartimento secreto, esa capa secreta de una tierra escondida que le haría confesarme con humildad, años más tarde: Mira, he llegado a una edad en que prefiero la bondad a la inteligencia. Pero creo que me estoy repitiendo.

Si retrocedo y araño y busco y me pierdo en mis recuerdos, no podría decir cuándo se me ocurrió escribir, creo que jamás, lo que no tiene nada de particular si nos fijamos un poco, si confesamos honestamente que hay escritores —más de la cuenta, desde luego— , que no necesitan pensar para escribir; poetas he conocido, novelistas he conocido, tan de superficie, criaturas tan primarias, no digo tan primitivas, porque eso es ya una profundidad, lo primitivo está metido, incrustado en la tierra, comiéndosela, el primitivo es la tierra misma, estupefacta y ciega y tan llena de impresionante silencio; en cambio, esas criaturas fungosas que semejan escritores, o más bien literatos, están tan alejados de la vida, de esta forma, si no exquisita, depurada de la vida, que es la obligación literaria.

Me parece, me pareció desde que sentí mis primeros terrores, mis primeras angustias impregnadas de dudas, que la literatura es una maldición que se debe asumir hasta las últimas consecuencias, como un vicio atroz, esperando todo de ella, entregándoselo todo, es una pasión criminal por la carne, por esta carne unitaria del arte que no admite postergación ni segundo grado, ni segundas nupcias; es una tara, un opio, una ceguera, una total alienación, una esclavitud más allá de la muerte, pero también más acá de la vida, y a pesar de la vida, una muerte viva en esta tierra, un gozoso modo de estar sufriendo, de no dejar nunca de sufrir, pero conservando siempre, como lo hacen las estrellas en el teatro —recuerdo unas palabras esenciales de Helen Hayes— una cuota de lucidez, si se quiere, una lucidez también contaminada, también afiebrada, también enloquecida, para captar la vida, toda la vida, esta vida que nos rodea, de la cual formamos parte, que mata y marca y pulveriza, pero que también nos está entregando todas sus posibilidades para que, si podemos, y debemos poder siempre, —si no, no vale, si no, no valemos— , expresemos todo lo nuestro, lo nuestro y lo de otros. Alguien ahora, en estos días de relativa luz, me preguntó que cómo definía yo mi literatura, y si quería ser yo sincero —y si no soy sincero no quiero ser escritor— contesté que creía que mi literatura era realista y que mientras más fantástica, más realista era y que creía también que todo arte lo es, que no existe sino el arte realista.

Proust, ese hombre que estuvo siempre alerta a observar el fenómeno en ebullición que era él mismo, el fenómeno en evolución que era la vida europea que lo aniquilaba, hablando sobre la literatura realista, decía qué era la menos realista de las literaturas. Por eso tal vez no me gustaron los novelistas del 98, por eso odiaba a José María de Pereda, a quien mi padre, aprovechando mi debilidad, en otras palabras mi falta de resistencia, me obligó a leer durante mi larga estancia en el Hospital del Salvador; era claro, como no podía yo con mis pobres huesos, tenía que tragarme todo aquel ricino, esa literatura deletérea, delgada, delgadísima, sin sustancia, sin motivo, sin gracia, sin desgracia y sin necesidad.

Como sufría de nefritis y según el doctor Lobo Onell, mi caso era desesperado —si se toma en cuenta mi futuro, entonces ignorado, creo que tenía razón— , una de las medidas para mantenerme en estado de inercia vital, cualquiera cosa menos que desahuciado de hecho, cualquiera cosa menos que desesperado, porque me sentía bien y requetebién, era darme comida sin sal, una comida desabrida y estropajosa que me llenaba y saturaba de náuseas neutras, me angustiaba sin estar mortalmente asustado ni gravemente, enfermo, según yo mismo; pues bien, esa comida sin gusto a nada, una comida de decorado, pintada magníficamente, tanto que a veces semejaba una real y auténtica cazuela de ave, sin aliño, sin arte, sin belleza, sin un adarme de imaginación, me recordaba la literatura de Pereda y ambas cosas, ambas náuseas las he asociado a través de los años.

No sé si ya he contado que a mi padre comencé a tomarle simpatía otra vez cuando me llevó al hospital Los tres mosqueteros, y eso era ya servirme una comida enteramente aliñada, casi con demasiada sal y yo me perecía por la sal después de tan largo ayuno sin ella; y creo que aquella misma tarde en que llegó a visitarme el padre Escudero con algunos de mis compañeros y yo, ignorante de aquella visita, fumaba como un ferroviario, tanto que él en la penumbra y el humo no ubicaba la cama y llamaba en la niebla, Carlos, Carlos, cómo estás, Carlos, le dije que ya no me moría, que hasta estaba leyendo a Alejandro Dumas. Porque la visita aquella, la de Dumas, era toda la salud para mí, era la vida, la literatura que refleja la vida, la verdadera vida, la verdadera literatura; me parece que esa obra, —a través de los años la he releído varias veces, tanto por no contaminarme cuando leo por obligación, o por conmiseración, literatura enferma, como para desinfectarme cuando no estoy seguro de lo que debo hacer como autor— , está más allá de la literatura, como estaba más allá de la vida, más allá de la naturaleza, esa bestia grandiosa, desmesurada, fantástica, fantasiosa, exuberante, esdrújula, que era Dumas padre.

Además, para uno que está metido hasta el pescuezo en la letra impresa desde hace más de treinta años, leer a Dumas, tornar a él de año en año, una temporada sí y otra también, es un rito saludable que nutre y no compromete, que no te enferma ni te transmite la fiebre; Poe, por ejemplo, es un real enfermo, un magistral apestado al que tienes encima tuyo y ya estás hablando a gritos también y encendiendo todas las luces, llenándote el alma de espectros y la casa, la pieza, las sillas, las sábanas, de fantasmas y aparecidos.

Alguna vez, muerta ya mi madre, lo descubrí traginando muebles, abriendo estantes, destapando cajones en nuestra pequeña casa de la calle Maestranza. Lo primero que leí de él en la antigua revista Corre-Vuela, fue El gato negro, que es la introducción a todo Poe, la introducción a todo el horror de mi niñez, a toda mi soledad que yo no sabía que era tanta; Poe me sirvió de reactivo, ese cuento me hizo contemplarla entera. Me sentía triste, desesperado, me sentía más grande, más desconfiado también, como si mi madre no hubiera muerto enferma hacía tantos años, sino ahora y asesinada y mi padre fuera el asesino y yo el complice, se me ocurría que de un momento a otro iba a llegar la policía y empezarían a golpear metódicamente las paredes hasta sentir el aullido y descubrir al gato emparedado; tenía miedo, tenía escalofríos, mañana tenía que llevar una tarea al colegio, saberla de memoria, además de tenerla escrita. Arabia, la península más occidental del Asia., es una meseta de regular altura que por su clima ardiente y seco está convertida, en un desierto, miraba en lo alto las flores de yeso que rodeaban el techo, no, ahí no podía ocultarse nada, por lo menos mientras fuera de día. no eran más de las cuatro de la tarde, mi padre no había escrito desde el mes pasado, mis hermanas estaban internas en las monjas de María Cervellón, en la Avenida Independencia, mi hermano Roberto llegó corriendo del Instituto Nacional y salió corriendo, comiéndose un pan. hacia el Teatro Atenas a buscar unos affiches, la casa se llenó de soledad, yo miraba la enorme caja abierta en el suelo, en ella había encontrado las revistas, en ella había estado encerrado el gato negro y, por lo tanto, el cadáver de la mujer también, me iba apartando de la caja, no me atrevía a cerrarla ya, calculaba cuándo se llenaría totalmente, estaba nervioso, sentí el sudor, el gato tenía que estar escondido, esperando que la caja se llenara enteramente, era demasiado astuto, eternamente presente aunque no se viera, eternamente nervioso y desconfiado, como yo mismo lo era, de pie en el cráneo del viudo, escondido en la cabellera de mi madre, como la Muerte, sin siquiera maullar para darnos más miedo, parecía que mi madre, en la casa de La Serena me contemplaba y conocía mi angustia y veía mi sudor, salía del patio y entraba a las .piezas buscando algo, cuando ya el lechero se había ido, cuando nosotros bajábamos hacia la playa en busca del mar para que nos ahogara, por lo menos a mí me parecía que debería ser yo el ahogado, era el más pequeño y tenía que ser el señalado y mis hermanas, mis dos hermanas que me llevaban hipócritamente de la mano, parecían dulcemente dispuestas a cumplir su papel malvado, silenciosamente decididas a hundirse entre las olas como estaba convenido y escrito y a sujetarme ahí abajo a ver qué pasaba, y ahora, en esta pieza enorme, mientras no llegaba mi tía Concepción del telégrafo y mientras no se hacía del todo la noche y llenaba la caja, yo estaba seguro de que el gato negro conocía, por lo menos, el secreto de la muerte de mi madre y de alguna manera había participado en ella. Poe decía que era un gato potente y robusto y demasiado amable, pero yo estaba seguro de que era esquelético, duro y repelente y lleno de odio, como el doctor Illanes que había asesinado a mi madre.

Encendí las luces, pues el cuerpo me temblaba, aunque quería o necesitaba aparentar tranquilidad, hasta me atrevía a sonreír, pero mi sonrisa era falsa, superficial y grasosa, si me movía se caería al suelo y sonaría y el gato conocería al instante que estaba asustado y saltaría del nicho de la pared y entonces se apagaron las luces y las piernas se me caían también. ¿Por qué las tienes encendidas tan temprano? Mi tía estaba en la puerta contemplándome, vaciándome, abriéndome de par en par con sus grandes ojos. Tía, tengo miedo, leí un cuento, vaya, vaya, se rió, no sabes la cantidad de cuentos que yo he leído en mi vida y no estoy nada de miedosa, y eso que estoy sola y eso que no lo he pasado bien, casi diría que he sufrido un poco. Es que es un cuento de miedo, tía, dije para parecer valiente y ligeramente polémico, pero no me movía y sentí lo agradable que estar transpirado, recién transpirado.

Todo cuento tiene que traer un miedo, dijo mi tía, si no, no vale, y vaya, vaya, niño. Encendió otra vez las luces y me trajo un sandwich grande de queso colorado y me olvidé del gato negro hasta la noche, y en la noche encendí la luz para dormirme acompañado por ella, pero no dormía, tampoco tenía miedo pero comprendía, lo comprendía al pobre gato; de todas maneras, si era malvado, tenía sus motivos y su soledad, tal vez lo hicieron sufrir, era seguro eso mirando su único ojo, Poe juraba que tenía sólo uno pues él mismo le había sacado el otro con un cortaplumas, bastaría que tornara a leer el cuento otra vez y si apagaba la luz, al punto saltaría el miedo a borbotones y llenaría la caja y la pieza y me llenaría a mí. Mi tía estaba en su pieza, junto a su lámpara, a su máquina de coser, la sentía traginar en el patio, iba a la cocina, echaba a correr el agua, hablaba con la vecina, esa gringa de color maíz, a la que yo le tenía recelos.

Sí, mañana le preguntaría algo a mi tía, ella había dicho que si no no valía la pena. Después, con los años, con la experiencia me he preguntado lo mismo, eso, eso que me aparecía desde aquella tarde al leer un cuento de un escritor desconocido, del cual no tenía ninguna referencia, sólo la que me acababa de dar mi tía, tal vez sin darse cuenta ni quererlo. Sí, si no no vale la pena.

Un día le pregunté a Luis Guíñez, mi gran amigo, que andando los años llegaría a ser alcaide de una cárcel de pueblo: ¿Qué crees tú que hay que hacer para ser escritor? Alzó los hombros listo para reír con su cara manchada de feas pecas y con esos ojos verdes, humildes, como rápidamente labrados por el amor o el susto. El susto, precisamente, mi tía lo había dicho. Mira, dijo Guíñez, adquiriendo experiencia y soportándola en sus hombros delgados, yo creo que es necesario tener talento, pero esta palabra es tan fea y tan vaga, ¿no es eso más bien una moneda? Si quieres se lo preguntamos a Escudero. Eso era invitarme a que se lo preguntara yo, pero yo antes me moría, Escudero era como un viento que está esperando escondido en los matorrales para cuando pases derribarte por la espalda. Mirábamos con nostalgia la luz encendida en la biblioteca del cura, nos paseábamos ostentosos por el pasadizo tranqueando fuerte, el cura vino a la puerta y la cerró de un solo golpe. Pero quedaba la duda, la duda que había sembrado en mi mente la opinión de mi tía. Ella dice que si no hay miedo, cualquier miedo, no vale la pena, dije para mí mirando a Guíñez mientras se alejaba hasta mañana crugiendo sobre el ripio. Y creí necesario analizarme desde entonces, todo el tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, hiciera lo que hiciera, me hicieran lo que me hicieran, me ocurriera cualquier desgracia o cualquier felicidad. Tenía que observarme. Todo el tiempo. No podía, por lo tanto, imaginar historias como las que alguna vez conversábamos con Guiñez. Habíamos resuelto escribir una novela de pasión y de misterio que transcurría en un castillo medieval. Nos habíamos comprometido a comenzarla cuanto antes y no detenernos hasta terminarla, pero necesitábamos una frase magistral que abriera nuestra magna obra.

Una mañana Guíñez trajo su frase. ¡Jesús, exclamó la marquesa!, dijo a mi lado de repente en el recreo. Esa frase me dio profunda rabia y envidia, como frases menos naturales y personajes menos sencillos me han provocado después rabias mucho menos importantes. Miré con misterio a Guíñez en su ropa gastada, más bien pobre, él más bien huesoso, oliendo a campesino y a salud enferma. Sin embargo, había ideado eso, una marquesa y un grito, por lo tanto un sufrimiento, por lo tanto un marido, seguramente un amante y un peligro mortal. Y Jesús todavía, Jesús en el principio de aquella frase era el colmo de la traición y de la falta de lealtad, me hacía no sólo tenerle inquina a Guíñez sino verlo y saberlo superior a mí, yo era un dócil, un temeroso — aunque incapaz de tener miedo, verdadero miedo, por lo tanto talento— que cada domingo llegaba puntualmente al colegio a pasar lista obligatoriamente, como si tuviéramos clases y entonces, sólo entonces tenía derecho a ingresar a la iglesia y, lo que era más importante, al comedor para beber el desayuno de chocolate; yo, cada viernes primero de mes, llegaba a confesarme para ir en seguida hasta el altar a recibir la comunión y después a estarme ahí en el banco, enfriándome, perdido, disgustado, aburrido, lleno de dudas, de pensamientos escuetamente domésticos y terrenales, qué hará mi tía a esta hora, dónde estará mi papá, seguro que Roberto ya sabe la historia del gato negro y esta noche o mañana andará maullando por el pasadizo para meterme miedo, me perdía, pero Guiñez no se perdía entonces ni antes, él no comulgaba, él no había venido a misa ayer, seguramente ya lo tenía en la lista de condenados el padre Rolando, oh Dios, no dejes de darle un ataque repentino a este cura malvado.

Todo eso significaba la frase de Guiñez que yo le envidiaba odiándolo a él, tan buen amigo. Se lo dije, le declaré que era una estupenda frase, que cómo la había imaginado, que si le había costado mucho inventarla, que si la había estado pensando primero, armándola un día, dos días. Dime la verdad, Lucho, si somos amigos, si luego seremos escritores célebres escribiendo una línea tú y otra yo como tenemos convenido, ¿te das cuenta? Yo ya tengo mi frase, dijo Guíñez, sonriendo con cómoda simpatía, pero yo pensaba que era con odio, por lo menos con desprecio y suficiencia, se fue caminando, siempre se iba caminando y de repente tenía que salir en mitad de la clase porque la hermana, su hermana mayor, lo venía a buscar por algo urgente. Algo urgente era para mí algo terrible. Un gato negro, por ejemplo, un espantoso miedo, por ejemplo. A lo mejor eso era lo que él tenía ahora, un inmenso incalificable dolor, una gran tragedia de familia. El no decía nada cuando lo llamaba el padre Aquiles desde la puerta del estudio grande, él arreglaba en silencio sus libros, sin apresurarse, porque era idiota si se trataba de apurarse para irse a sufrir, sin mirar a nadie, sin mirarme en especial a mí, pero sonriéndome a hurtadillas a veces, sonriéndome, por lo menos, aquella mañana en que el padre Aquiles no lo llamó desde la puerta del estudio sino que se acercó en puntillas y le habló al oído y Guíñez se puso de pie en el acto y ni siquiera arreglaba los libros, pues los tenía arreglados de antemano, miré ese gesto suyo cuando los arreglaba como si ya estuviera terminando la clase y me extrañaba y sólo ahora lo comprendía y él se puso un poco descolorido y ya estaba de pie y me sonrió un trecho, pasándome su sonrisa para quedarse ahí un poco, en esa sonrisa pequeña estaba todavía él en el colegio, en el salón de estudios, en el patio, ahora se iba a sufrir misteriosamente con su hermana. Si sufría, si tenía miedo, no era gracia que hubiera podido escribir una frase formidable.

Pero había puesto a Jesús, era un traidor, un tramposo. No, no era mi amigo, yo creía ahora, estaba seguro de que si algún día era capaz de tener un espantoso miedo, escribiría solo. Al otro día llegué más temprano y Guíñez no fue a clases. Le tenía lástima, lo echaba de menos, si seguía faltando le diría a mi tía que lo fuéramos a ver. Pero al tercer día llegó muy temprano y muy compuesto, hasta con camisa nueva, hasta con zapatos nuevos. Se sonreía con una sonrisa incómoda. Yo me sonreía más holgado. Sin mirarlo, dije para mí: Y la puerta giró sobre sus goznes. El se tornó completamente para mirarme —estábamos en el patio grande y los compañeros trepaban por los andamios de la gimnasia o estaban en los urinarios tirándose agua o fumando— y abrió sus enormes ojos tristes, ahora alegres, ahora jubilosos. Estupendo, dijo, y parecía sincero. Yo me quedaba callado por disimular, pero, sentía ya un insoportable estúpido orgullo y me ahogaba por más elogios. Mi frase era buena. Lo sabía. Mis frases son buenas, siempre lo he sabido, dice la literatura, pero ahora yace sepultada, perfectamente sepultada en los nichos de las bibliotecas. Ese es el verdadero panteón, nuestro panteón. Guíñez me cogió de la solapa con suavidad y me miraba con arrobada simpatía, como colega, parecía verdaderamente feliz y generoso y deseoso de ser novelista famoso junto conmigo.

Pero yo estaba triste, ahora hacía lo posible por parecer triste. Mi frase no era mala, pero seguramente sería lo último que escribiría, me sentía enfermo, empecé a transpirar. En los últimos días, mientras volvía del colegio caminando a pie por la calle Lira, había leído un cuento que me había enfermado, es decir, que me mostraba ahora la enfermedad que padecía. Era la histeria de un maquinista de tren que sufría un mortal ataque al corazón mientras manejaba su máquina. Ese enfermo me había enfermado de verdad, sufría de palpitaciones, me cansaba por nada, me dolía el pecho, dormía sentado acostado del lado derecho, tenía verdadero terror de morirme tan joven y tan desconocido. Por eso, mi frase definitiva había llegado con mi enfermedad mortal. Era mi epitafio. El viejo del tren y el gato negro habían empujado esa frase hasta mi cerebro condenado. Creo que estoy enfermo del corazón, le dije a Guíñez, todavía no se lo he dicho a mi tía, pero si no vengo a clase mañana anda a verme al cementerio. Tu frase no parece enferma, me dijo Guíñez y me dio una bofetada en el corazón. Me derrumbé de lado sobre las gradas y sentí la puntada. Me senté en el suelo y los otros niños me rodeaban. Droguett quiere vomitar, dijo Salvat por ahí, siempre dije que sería escritor. Guíñez se apartó un poco y fue a conversar con él, como conversarían más tarde el alcaide y el abogado en la puerta de la cárcel de Casablanca. Moriré como el viejo del cuento, el corazón malo, eso es lo que tengo, ahora, si sale el gato del nicho, como es perfectamente malvado y tan astuto se me clavará en el corazón. Oh, Guíñez, si me muero, si muero esta noche, ¿me juras ser mi amigo y pedirle a mi padre que pongan sobre mi tumba esa frase, la frase que yo escribí? Guiñez se estaba sonriendo, pero estaba asustado. Lo odiaba otra vez y desconfiaba. Esa sonrisa esperaba que me vinieran las puntadas y él también lo espera y hará que graven en mi tumba su frase y no la mía, ¡oh Dios, mátalo, mátalo porque es muy compañero!

Otoño, 1968.