Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Carlos Droguett | Autores |

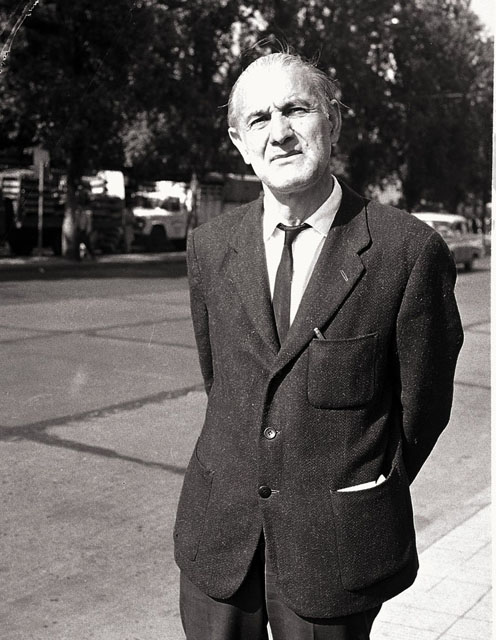

Carlos Droguett, Novelista.

Por Jaime Concha

Publicado en Literatura Chilena, creación y crítica. N°22. Octubre / Diciembre de 1982

.. .. .. .. ..

Hay, en la producción literaria de Carlos Droguett, dos zonas claramente discernibles. Una, constituida por relatos en mayor o menor grado ligados a acontecimientos históricos de Chile; otra, por obras que se centran en tipos semi-legendarios en la vida del país: el bandido, el criminal, el niño pobre de las poblaciones, captados sobre todo por su huella en la imaginación y la sensibilidad populares.

Sin embargo, lejos de estar fatalmente incomunicadas, estas zonas se entrecruzan, superponen rasgos y evidencias, creando de este modo un universo compacto en el cual transitamos desde la historia más explícita hasta una crónica que es secreta de puro visible - la historia encarnada y viviente del bregar cotidiano. Hay muchos ejemplos que garantizan esta integración en la obra de Droguett. El más patente es el que ocurre en El compadre, cuya trama incluye, como uno de sus polos de gravitación, la muerte del Presidente. Pero ésta no es vivida aquí como suceso público, con el relieve de un fasto nacional, sino como obsesión sombría y corrosiva en el alma de un humilde carpintero. Droguett nace en 1912, en Santiago de Chile. La región circundante y, sobre todo, la franja de valles y pueblos situada entre Santiago y el puerto de Valparaíso, serán lugares a menudo trajinados por sus personajes. (Recuerdos del puerto, en Sesenta muertos en la escalera; el viaje desde Quillota a la capital, en El compadre; rastros de Casablanca, en Eloy; Olmué y Villa Alemana, en Todas esas muertes, cuyo escenario dominante, si no único, es Valparaíso). Lleva a cabo en la Universidad de Chile estudios de Leyes que, paradojalmente, no enturbiaron en é1 su sentido de la justicia. Más bien lo injusto del sistema legal lo llevó a considerar como esencialmente justos a sus réprobos y perseguidos - bandido o criminal. Al mismo tiempo, por una extrapolación cristiana, todas las leyes de este mundo alzan su poder maléfico en la idolatría de la ley, lo más opuesto, en la letra de Droguett, al espíritu de sus criaturas. Su obra narrativa, ya de indudable expansión internacional, atraviesa por lo menos cuatro décadas.

Desde 1938, en que publica su primer relato: “El señor Videla” hasta 1973, en que aparece su novela El hombre que trasladaba las ciudades, su obra ha ido creciendo en alcance y significación. Junto a Manuel Rojas (1896-1973), sin disputa la figura mayor en el espacio de los narradores chilenos de hoy; junto a Fernando Alegría; junto al talentoso escritor José Miguel Varas, Carlos Droguett es también un poderoso testigo del Chile contemporáneo.

El año de arranque de su obra es más que simbólico. 1938 es la fecha de la victoria del Frente Popular, alianza política semejante a las de Francia y España con que las capas medias y la clase trabajadora llegan, por primera vez, al gobierno de Chile. Se elige presidente a Pedro Aguirre Cerda, miembro del partido Radical y perteneciente, por extracción de clase, al estrato superior de las capas medias; pero por su profesión de maestro, es decir, de profesor primario, el pueblo lo siente como suyo, como muy cercano a é1. Personalidad pública ya destacada en la década anterior, dos de sus libros reflejan bien, en sus mismos títulos, la preocupación suya por la situación económica del país: El problema agrario y El problema industrial. Sin ser excesivamente originales, permiten ver por qué, con posterioridad, una vez elegido Presidente, Aguirre Cerda contribuirá a la formación de un sector estatal en la economía, encargado de planificar el desarrollo industrial de la nación y con control sobre ciertas riquezas básicas, como el petróleo.

Nuestro estudio, pues, se moverá en el marco trazado por estas fechas claves en la historia del país: 1938, alborada del Chile moderno; 1973, en que el brutal golpe militar del 11 de septiembre puso fin al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. La acción política de éste y el tamaño moral de su figura permiten ligar y son como un arco de unión en esta cronología. Ministro de Salud Pública durante el gobierno del Frente Popular, será después cabeza de uno de los procesos más renovadores en el desenvolvimiento de Chile. Esos hitos encuadran, entonces, un efectivo periodo histórico, dotado de unidad, lo cual hace inteligible la evolución literaria de Droguett.

Su primera obra importante es Sesenta muertos en la escalera (1953). Ya con ella empieza el autor a navegar a contracorriente del panorama literario del momento. Por esos años se gesta en el país el grupo literario llamado “generación del 50”, que responde perfectamente al retroceso que había experimentado la vida cultural chilena luego de la dictadura civil de González Videla (1946-1952). La ilegalización del Partido Comunista; la represión a las organizaciones obreras, la restricción general de los derechos democráticos determinan que, durante ese lapso, la vida artística y cultural sea algo artificioso, vacío y desvitalizado. Artificiosa y desvitalizada es, por ello, la literatura que escriben los del 50, cuya fórmula narrativa es muy simple y muy doble: barniz cosmopolita al más craso provincianismo; explotación sistemática de la Biblia, como cantera de símbolos prestigiosos que los jóvenes intelectuales de la clase alta deforman a la medida de su inconsciente. Gracias al control de la infraestructura editorial por los intereses tradicionales (el monopolio Zig-Zag, del Clan Edwards) o por nuevos intereses, vinculados a emergentes castas de la burguesía profesional (la Editorial del Pacífico, la revista Política y Espíritu: nombre asaz revelador, que pone ya a la vista el trotecito animoso de la Democracia Cristiana), el grupo logra una vasta difusión y da un sello falso y grotesco a las letras del decenio. En tal atmósfera cultural, el libro de Droguett no podía tener éxito.

Quedó, efectivamente, relegado a las vitrinas de las librerías, públicamente olvidado, o guardado incluso en el fondo inaccesible de las bibliotecas. Todavía me acuerdo de haber visto, en escaparates y estanterías, un libro blanco, plomizo y áspero, cuyo titulo se me asociaba con aventuras policiales. Estaba siempre ahí; señal inconfundible de que no se vendía. En realidad, habrá que esperar hasta la próxima década, al triunfo obtenido por Droguett con Eloy (1960), para que se comience a leer, dentro del país, a nuestro autor.

Sesenta muertos en la escalera extrae su asunto de la masacre del Seguro Obrero. Ocurrida en 1938, a fines de la administración presidencial de Arturo Alessandri (1932 - 1938), la matanza se originó en el alzamiento de un grupúsculo nazi que, afiebrado con la prédica del líder nacional-socialista criollo Jorge González von Marées, se amotinó en la Universidad de Chile y en el edificio del Seguro Obrero, ambos situados en pleno centro de la capital. Pero como las represiones no son nunca elitistas, al lado de los nazis cayeron inocentes transeúntes, jóvenes trabajadores de las cercanías y gente del pueblo en general. La responsabilidad superior de la masacre la comparten tanto Alessandri como el general Ibañez, adversarios empedernidos años atrás, y unidos ahora en la hermandad cómplice de la represión. Con un lenguaje cuyos efectos se obtienen por aglutinación, que funciona y discurre en oleadas espesas, Droguett nos presenta la emoción horrorizada ante el espectáculo de tanta muerte. Hay, en su novela, una básica deformación de las figuras, que transforma los episodios en escenas de subido grotesco. Todo en el libro es un arte de manchas, una suerte de densidad protoplásmica que se extiende - sorda, ciega - por todos los intersticios de su prosa. Desde aquí en adelante, el mundo de Droguett nos ofrecerá un paisaje insistente, que hace de su obra una sola, vasta, gigantesca sensación, una extrema monodia que es frío, intemperie, lluvia, neblinas variaciones apenas de un mismo desamparo. Noche y amanecer frío, en Eloy; miseria invernal en Patas de perro; viento y soledad, en El compadre; garra salobre del mar en Todas esas muertes ... Se trata siempre de una escalada de grandes agentes cósmicos que se instalan, pertinaces, en el corazón sobrecogido de estos seres. De modo análogo, esta “escalera” sangrienta de su primer relato será un pórtico ajustado al recinto novelesco del escritor. Pues todas sus narraciones consecutivas estarán impregnadas de la experiencia de la muerte - muerte como acto, como plan y proyecto -, horizonte inminente que todo lo amenaza. Las posiciones que esta visión determina y los grados intensos potenciados por ella los veremos en seguida.

La selección temática practicada por Eloy muestra ya una orientación constante en el arte de Droguett. El héroe es un bandido enfrentado a la muerte, en la última noche, en el alba de su agonía. Con ello, el autor recurre a un arquetipo muy arraigado en la conciencia de los humildes, el perseguido por la Justicia, al cual a veces se asigna una función mesiánica de defensor y vengador. Como toda forma de bandidaje, también ésta que Droguett retrata afinca en condiciones histórico-sociales precisas, en remanentes feudales y, más que nada, en el peso aplastante de la miseria rural. En el individuo que por necesidad se alza a practicar el despojo sistemático de los poderosos, depositan los parias del campo virtudes carismáticas, que representan activamente su propia impotencia, su mudez política. Se ayuda al bandido, se lo protege, sus acciones cristalizan en tradiciones locales o se propagan en cursos legendarios. Los ciegos transmiten a menudo la gesta en recitaciones a través de las cuales los oyentes fraternizan con el héroe. Es la aureola que la experiencia del pueblo pone en la frente de los que elevan su martirio a combate y rebeldía. Recuerdo que, en Valdivia, en el sur de Chile, la gente rendía culto a Serafín Rodríguez, bandido y criminal que asesinó a una familia de colonos holandeses. En el cementerio protestante del lugar, era posible ver, años atrás, una enorme cantidad de velas prendidas a la “animita” del que fuera, según ellos, injustamente ajusticiado. Con exacta sabiduría, los grupos más marginados de la educación y de la cultura sitúan a su enemigo, no en el criminal o en el bandido, sino en la banda implacable de los doctores de la Ley.

En la construcción de su personaje, el autor revela ciertos contenidos ideológicos que me interesa destacar: “Ella tampoco lo sabía, ignoraba quién era él, pero presentía que era un perseguido y un solitario por ese olor a viento de las sierras que traía su ropa gastada, su miserable sombrero humilde e insolente, las alas húmedas de su manta ...” (Barcelona, Seix-Barral, 1960, p. 15).

No sólo vemos aquí la compenetración del exterior con la tonalidad del ánimo, sino también la hibridez contenida en la figura del bandido: un perseguido y un solitario. Con lo cual, las condiciones concretas de existencia del individuo se hinchan de un fermento subjetivo, dan curso a una visión patética que proyecta sobre él una emocionalidad extraída de otras fuentes. Lo mismo que Onetti, el gran narrador uruguayo, imagina sus personajes como trabajadores improductivos (empleados burócratas) dotados con psicología de delincuentes , también Droguett ve a sus marginados con una óptica socialmente exógena. Con modulaciones varias, ésta finalmente proviene del mito romántico del artista creador y de una actitud evangélica de cristiano primitivo. El elemento del sufrimiento y de la Pasión es el puente tendido entre ambos. Si bien aquí, en Eloy, novela de bandido, esta perspectiva no mutila la visión, sus efectos serán más complejos en El compadre, relato centrado en la vida familiar y laboral de un obrero. Se ha subrayado ya la economía de medios con que está constituida Eloy. Se superan aquí definitivamente ciertas excrecencias que aparecían en su obra anterior, sobre todo algunas digresiones lírico-ensayísticas que más dañaban que potenciaban la creación. Ahora, estamos ante una trama despojada, tersa y tensa a la vez, cuyo rasgo esencial es la concentración. Concentración del tiempo, concentración del espacio, concentración de objetos y elementos (tacto de la carabina, olor de las violetas...). La restricción de la gama sensorial opera también como un condensador lírico de la obra. La cual, en verdad, se acerca más por su composición a la estructura de la novela corta que a las amplias arquitecturas casi siempre diseñadas por Droguett.

Con Patas de perro (1965) continúa el autor la empresa de comunicar su arte con raíces populares. Esto lo lleva a nuevas búsquedas formales, para plasmar ahora la materia de la infancia desamparada en un registro de cuento tradicional. “Vida de perros”, “tratar como a un perro” son expresiones corrientes que designan una forma de existencia infra-humana, compartida por la mayoría de los pobres de una sociedad. Desde esta concreta situación, que afecta a millares de niños chilenos y de otras latitudes, alza Droguett un mito colectivo y personal, en torno a la figura de un niño monstruo - Bobi - mitad humano, mitad perro, cuyo atributo fantástico lo rebaja a una condición animal.

Es fácil advertir la doble función que cumple esta fábula en la novela de Droguett: por un lado, deshace la ilusión, tan cara a las clases dominantes, del chileno “patas de perro”, andariego y vagabundo internacional por gusto y gana, como si ello fuera un carácter suyo inmutable y no efecto apremiante del hambre, la cesantía o el exilio; por otra parte, funda una intensa visión de la niñez desvalida en la percepción del niño descalzo, desnudo ante el frío y la intemperie invernales. Las “patas de perro” son el signo monstruoso de esta carencia, la increíble aberración existente en el llamado orden social.

Como una constancia expresa de las fuentes de su inspiración, da cabida Droguett, en el interior de su relato, al cuento del “medio pollo”. Se trata obviamente de un desdoblamiento de la fábula principal, pero, a la vez, de la rica elaboración de un motivo folklórico. La inserción de esta leyenda es como una clave que permite volver sobre la anécdota de Bobi; soñar no sólo con el triunfo de los débiles, con el retorno victorioso al hogar, sino igualmente, en el plano formal, explicarse el porqué de la modalidad reiterativa puesta en práctica por el autor en el cuerpo extenso de su novela. Droguett imita aquí formas y procedimientos del narrar oral, las repeticiones e insistencias del habla campesina, una voz poblada por la inseguridad de una comunicación en acto, es decir, de un acto real de comunicación. Desarrollando una intuición que aparece muy pronto en Sesenta muertos en lo escalera, esta novela asigna también a la escritura los papeles contradictorios de recordar y de olvidar. La escritura se tiene entonces con la urgencia del insomnio, se carga obsesivamente, tiene prisa por borrar de una vez por todas el recuerdo, consumando el olvido. Se retoma así un largo hilo literario que tiene, como egregio antecedente, las Memorias del subsuelo (1864) dostoyewskianas.

Nunca con más fuerza se ha expresado allí la función ambigua de la escritura y de la imaginación, su valor referencial a la realidad y, al mismo tiempo, su poder distanciador. Tal es también la ficción de Droguett, encadenada a la materia amarga que nos narra por un doble nexo de piedad y liberación. La novela integra elementos de la novela picaresca clásica, especialmente los relacionados con el origen de Bobi: su nacimiento, el ser lazarillo transitorio de su padre; otros afines al crudelismo narrativo de Cela. Todas, bien se ve, filiaciones realistas. De ahí que la índole de lo fantástico en esta novela, como ya dijimos, no corte amarras con lo real. Por el contrario, ocurre en ella la misma mezcla de fantasía y realismo que en Alsino (1920), de Pedro Prado. En este sentido, Bobi es un hermano de Alsino y un anti-Alsino a la vez. Lo une a él su naturaleza híbrida: las alas de uno equivalen a las patas caninas del otro. Hay - parece - una constante en lo mitológico de la novela chilena. Sus creaciones son o jorobados o entes cuasizoológicos. Nuestra modesta mitología es horrenda teratología. Pero a pesar de su joroba, Alsino es un ser alado. Vuela, se eleva, asciende. Visión espiritualista del campesino chileno, sin duda grata al terrateniente que era Pedro Prado. En cambio, sus patas arrastran a Bobi a lo infra-humano. Lleva, sin embargo, una flauta que sopla melancólicamente. Su melodía ¿es nostalgia por una humanidad que le es inaccesible? ¿O quizás desencanto porque la especie humana representa sólo otra forma de brutalidad, más feroz aún que su condición? En todo caso, el bandido solitario que era Eloy y la flauta del niño desvalido que es Bobi indican ya la incorporación de estas figuras en el simbolismo del artista creador. En estos seres marginados, el autor -que, por lo demás, se integra él mismo en su relato - identifica su propio destino.

El compadre (1967) narra la vida de Ramón el carpintero, trabajador de la construcción que vive con su “mama” en una miserable población y a quien traiciona su mujer, “la Yola”. Hay tres momentos perceptibles en la temporalidad del relato: la muerte del padre de Ramón, por obra de carabineros montados, en 1932; la muerte del “viejito negro”, que no es otro que el Presidente Aguirre Cerda, al que nunca se nombra en la novela y que provoca el viaje a la capital de Ramón y de su amigo Astudillo, para tocar el ataúd y asistir a los funerales; y ocho años después, en que parece fijarse el presente narrativo de la peripecia, el instante en que el hombre decide bautizar a su hijo, Pedrito. Con este fin pide al santo de palo de una iglesia que sea su compadre, es decir, el padrino de la ceremonia. Entre los dos últimos hechos ocurre la caída de Ramón, cuando trabajaba en la construcción de un hotel en la cordillera. Permanece largo tiempo enterrado bajo la nieve. Toda esta existencia de congoja y de sufrimiento desemboca en el vino ansiosamente bebido por el hombre. Conversa consigo mismo, con su sed incurable, con el viejo que retorna desde la muerte, con el santo de la iglesia.

Confluyen en esta novela varios cauces de la narrativa de Droguett, haciendo de ella, posiblemente, su más alta expresión creadora. Desde luego, vemos aquí a figuras de la sociabilidad chilena, como la “mama” o el “compadre”, que pertenecen a esa textura en que lo familiar y lo social se unen estrechamente, en que la economía y la sangre todavía no se bifurcan. Es otro círculo del mismo espacio en que habitan también el bandido y el criminal, el fondo solidario del clan. Por otra parte, vuelve, el escritor a escavar un filón de tradiciones folklóricas para dar un fundamento firme y fecundo a su relato. San Pedro es, sin duda, el apóstol más popular entre los discípulos de Jesús y está siempre en la boca de campesinos, pescadores y trabajadores sub-proletarios. Ellos ven en él ya un huaso cazurro y ladino, ya un hombre corto de alcances que es constantemente engañado. Tipo total, por lo tanto - hermano y enemigo de los mismos oyentes de estas consejas rurales. (Ver, por ejemplo, la recopilación de cuentos tradicionales chilenos, por Yolando Pino Saavedra; y, más clásicamente, los relatos intercalados en Don Segundo Sombra (1926); del escritor argentino Ricardo Güiraldes). Y de esto deriva una constatación significativa: pese a la filigrana de epígrafes que preceden los capítulos de El compadre, ni la Biblia, ni la historia cristiana son absorbidas aquí como texto culto, sino en sus prolongaciones populares, por su trascendencia en la vida y la sensibilidad de la gente excluida de la cultura escrita. Contraste más que flagrante con los autores del 50, cuya relación con los Libros testamentarios está llena de un complaciente estetecismo.

Más positivo es aún el cambio que se produce en relación con el núcleo, tan entrañable en la experiencia de Droguett, de los años 38 y siguientes. Estos se sitúan, de nuevo, casi exactamente en el centro del diagrama cronológico de la obra. Podría decirse que entre la masacre narrada en Sesenta muertos en la escalera, previa a la elección de Aguirre Cerda, y la muerte de éste cuando era todavía mandatario, no sólo transcurre un lapso decisivo en la historia del país, sino que se posibilita igualmente una nueva actitud ante lo histórico por parte de Droguett. La historia se retira, pierde sus perfiles inmediatos, para encarnar mejor en el pulso último de sus personajes. Pues lo que las alucinaciones de este obrero borracho expresan, refleja la misma verdad histórica que la sangre vertida en el centro de la capital. Sangre y vino, violencia brutal o “pacifica” revierten, sin cesar, a idéntico sacrificio colectivo.

De hecho, toda la novela es algo así como una vida apostólica después de la muerte del Mesías. Hay una clara jerarquía simbólica en la obra, cuyas mutaciones internas cuestionan el mapa ontológico en que se basa. Pedrito, el hijo del carpintero; “Don Pedro”, el presidente muerto; San Pedro, el depositario del cielo, hacia el cual se eleva Ramón construyendo sus andamios ... Y entre su hijo, el Presidente y el Apóstol, está ese santo de palo - de la misma materia que él trabaja - con el cual intima en los rincones sombríos de la iglesia. En este objeto de culto, tan característico de los templos pobres de Chile y tan inmerso en el folklore rural de villancicos y canciones a lo divino, coagula Droguett una cabal comprensión de la santidad como calvario terrestre y humilde, a imagen y semejanza de la vida de los pobres.

Con El compadre emprendió Droguett una tarea en si misma nada sencilla. Pese a que Chile cuenta con una literatura proletaria muy temprana (Baldomero Lillo escribe sus cuentos mineros a comienzos del siglo: Sub Terra, 1904), la visión del trabajador urbano en sus concretas condiciones de producción y de existencia no abunda sobremanera. Sigue estando esta clase social desprovista de “alma” literaria. En este punto hay un considerable desfase entre el desarrollo político del proletariado chileno y su insignificante estatura en la expresión literaria o, más bien, narrativa, pues la poesía sí que está en este aspecto a la altura de las circunstancias. Dentro de ese exiguo panorama, El compadre representa un esfuerzo artístico singularmente valioso. La relación del trabajador con sus instrumentos, no como relación idealista subjetivo-objetiva, sino como relación práctica y de clase; la interpenetración de la vida familiar con la jornada de trabajo; la obscura conciencia que el hombre tiene de los problemas sociales, sin duda que se muestran bien en la obra de Droguett. Sin embargo, al aislárselo de su clase, al hacerle vivir una Pasión solitaria, se deforma insensiblemente la existencia social del trabajador urbano. La única justificación para tal mutilación sería la fecha del asunto (los años 40) y el tratarse en este caso de alguien emigrado del campo a la ciudad, que conserva todavía una relación independiente con su improvisado oficio de carpintero. Pero, aún así, las condiciones de organización del gremio de la construcción sobrepasaban ya esta etapa de atomización, como muestra bien la literatura de los dirigentes políticos populares de ese tiempo. Intentando rescatar su espíritu, en un tono admirable de evangelismo cristiano, Droguett olvida que el cuerpo de un obrero no es nunca individual, sino un ancho organismo colectivo. De todos modos, aún desde esta perspectiva y con esta limitación, El compadre resulta ser una notable plasmación del universo del trabajador urbano. Nuevo portador de la muerte, Emilio Dubois, el asesino de Todas esas muertes (1971), escenifica sus crímenes en el ambiente nocturno y helado de Valparaíso. Lo mismo que en el film Pickpocket de Bresson, la función anti-social de las manos adquiere también aquí una intensa evidencia. La mirada de Droguett persigue los proyectos de un encarnizado asesino y lo viste con ropajes de otra época (levitas, victorias), no en una suntuosa reconstrucción del pasado, sino en la arqueología de un espíritu volcado hacia el Mal por vocación y destino. Es posible que el gran interés por la psicología del criminal provenga, en parte, de su labor como cronista policial en los años inmediatamente posteriores a 1940.

El libro se abre con un pórtico vibrante, que es casi un intimo diálogo entre el escritor y el asesino, un criminal de origen francés que llega a las costas de Chile. Y se cierra igualmente con una despedida en que el asesino y un poeta de antaño intercambian vocaciones, envidiándose recíprocamente sus oficios. No hay, a pesar de ello, gidianas complacencias en el ejercicio gratuito del Mal, sino más bien la hispida hagiografía de un practicante de la muerte. Porque esta novela comprueba una vez más cuá1 es el empecinado arquetipo humano de Droguett, cuya obra entera pone una aureola violenta al ideal milenario de la santidad. Santo el bandido de Eloy, santo el carpintero de El compadre, santo este criminal de Todas esas muertes. Lo que era una parábola de la Pasión en sus novelas anteriores, se alza ahora hasta ser una hagiografía negra, con algo de guiñol (¿pero no describe así Claudel su sensación del Apocalipsis: Et cette espéce de guignol cosmique, ce tohu-bohu du soleil, de la lune et des e‘toiles ... ? ). La pipa siempre encendida, durante la noche, del asesino, pone en su rostro una aureola que es un motivo persistente y bellísimo en la creación de Droguett. Varios ejemplos:

“...(Bobi) echó a correr y corrió en la oscuridad y parecía que en la oscuridad sus piernas eran luminosas y como que iban echando chispas y calor y lo iluminaban y subían hacia él con urgencia ...” (Patas de perro, p. 24).

“La sangre fue toda la vida servidora del muerto y no le conoció la cara. Le estuvo dando vueltas eternamente, dibujándole un circulo, confeccionándole la aureola rojiza del martirio, pero cuando meten el cuchillo se termina el puro círculo y la sangre asoma su cortada punta”. (Supay el cristiano, p. 20).

“Se sentía muy solo y el santo no se movía, estaba quieto y ausente, sin querer mirarlo, sin querer olerlo ni tocarlo, él comprendía que una monstruosa aureola de vino le envolvía la cara como una vestidura hasta los pies y tenía mucha vergüenza y cogíó la botella y la puso con tiento a los pies del santo”. (El compadre, p. 177).

“Los caballos pasaban en silencio bajo la ventana, iban desfilando uno en pos de otro, sin jinetes, sin monturas, incluso sin cansancio, subían sin esfuerzo por las tablas afirmadas en las carretas y relinchaban adentro como iluminándose ...” (El hombre que trasladaba las ciudades, p. 419).

En el niño descalzo, en el obrero alcohólico, en la sangre de los derrotados, hay siempre una luz de trascendencia para este cristiano primitivo que es Droguett. También en esos caballos predatorios que, en su amplio ciclo de la Conquista (100 gotas de sangre y 200 de sudor, 1961 ; Supay el cristiano, 1966; El hombre que trasladaba las ciudades, 1973), empiezan el galope mortal sobre la tierra. Conquista continuada en este siglo por las represiones rurales y urbanas, frecuentemente a cargo, hasta 1938 por lo menos, de la policía montada de Carabineros. Largo y duradero reinado del terror, en esas catacumbas abiertas de par en par entre la Cordillera y el Océano.

De esas formas innumerables de la muerte extrae el escritor una materia fulgurante, nada menos que el halo invencible de los mártires. Porque desde Renan, desde Loisy, sabemos que el Apocalipsis precedió a los Evangelios, que el sentimiento del Juicio Final no ahogó, sino que aventó un mensaje creciente de vida y esperanza. En la premura apocalíptica que pulsa en la obra de Droguett, advertimos el advenimiento de nuevas fuerzas sociales que se impondrán inevitablemente sobre los déspotas de turno. Tal es la misión de todo arte verdadero: dibujarnos el pasado inmediato y más remoto para, de este modo, “revelarnos” mejor las formas del porvenir.