Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Carlos Droguett | Autores |

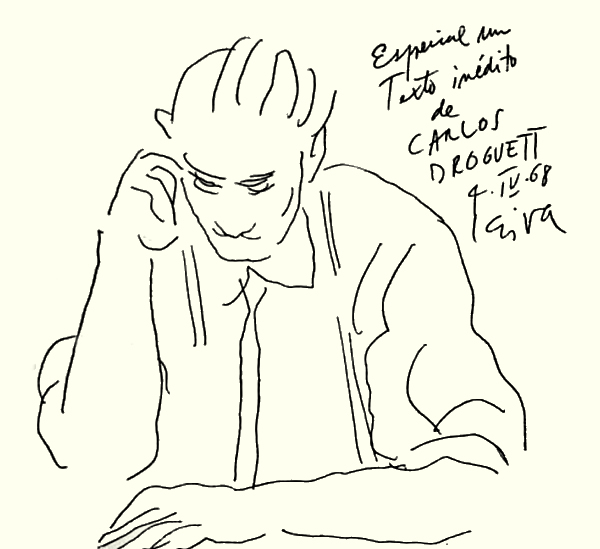

Texto inédito de Carlos Droguett

Publicado en Árbol de letras. Santiago: Universitaria, N° 3, febrero de 1968

Tweet .. .. .. .. ..

No podría explicar por qué escribo. ¿Por qué bebe el alcohólico? El diría que porque no lo puede evitar. Yo tampoco, y como él, no lo considero una desgracia. Es más bien una fatalidad, tomando la expresión en su significado esencial. Tampoco puedo explicar mi estilo; tengo sólo presentimientos en lo que se refiere a él. El estilo nace, o torna, cuando un tema me interesa. Si algo no toca profundamente mi sensibilidad, si no me conmueve entrañablemente, no me interesa y no tengo estilo. Cuando imagino o recojo una historia siento a mis personajes como si ellos fueran yo mismo; inconscientemente los incorporo a mi sangre; sus aventuras son mías; conozco no sólo su ámbito espiritual, sino su cuerpo, sus pensamientos, su soledad; son seres míos como los hijos de mi carne que yo he hecho. Pero a veces, diría que siempre, tengo la impresión de que el lenguaje, las palabras, se interponen entre ellos y yo, y suprimiendo torrencialmente puntos, comas, explicaciones obvias, descripciones inútiles, los acerco en bloque a mi terror, soy como un ciego debatiéndome entre las alambradas, de púa del idioma, entre manos, ojos, pies, bocas, pautas, preceptos, camisas que quieren incorporarme o hundirme, pugnando por salir, o más bien, por acercarme a mis personajes. Tal vez este deseo y esta fiebre dan la sensación de vertiginosidad, de totalidad, a un estilo que quiere abarcarlo todo de una sola vez. Estilo angustioso, acezante no por afán de improvisación, sino por necesidad de profundidad, es decir de realidad. Porque todo arte que no refleja el tiempo presente está condenado a morir mañana o pasado mañana, no atravesará el tiempo, como deseaba Proust para todo arte verdadero. Mi ideal sería llegar a escribir como respiro, con la extrema sencillez que lo hace esa estupenda improvisadora que es la vida.

CARLOS DROGUETT

Texto inédito de Carlos Droguett

Al sentir que alguien andaba en el cuarto, el soldado que no dormía, que no podía dormir, se movió un poquito para distinguir el ruido y saber de dónde venía el peligro, echó mano al cinturón y sacó el puñal, pero antes de que lo alzara dos manos le agarrotaron el cuello y lo echaron por tierra, sentía la respiración del otro sobre sí, había dos respiraciones, afuera sonaba el ruido de un caballo, un arrastrar de pies por el suelo, estarán en todas las casas, pensó y respiró tranquilo. ¿Quién sois? preguntó con lucidez, comprendiendo que ya en ese susurro de voz había un poco de traición, un primer paso de entrega, una debilidad que no debió permitirse, se quedó quieto, permitió que le trajinaran el pecho, las calzas, todo el cuerpo, como hacemos nosotros con las indias putas, y esperó tenso, pero ellos no le decían nada. ¿Quién sois, dios?, se afligió ahora y ellos se rieron en la oscuridad con una risa que no le concernía, pero que lo despreciaba, le soltaron el pecho, quitaron el cuchillo de su garganta, las respiraciones se alejaban, los hombres tal vez se habían puesto de pie. ¿Qué queréis?, balbuceó para sí mismo, sintió su propia voz y comprendió que estaba muy asustado. Sentía frío y deseos, más bien, de que estuvieran a su lado, agarrados a su garganta, pegado el puñal a su pecho, la respiración a su cara, prefería el clima del horror, del misterio, de la oscuridad, a esta lejanía vaga y distante, pesarosa, sin saber qué querían de él, qué deseaban hacerle. Esperó, pues los hombres habían abierto la puerta y él, bocabajo en el suelo, no se atrevía a moverse, tenía gran miedo, me irán a ahorcar, se estaba meando preguntándose qué querrían de él, qué querrán que haga, a quién mato, a quién he de traicionar. El aire frío llegaba hasta su cara y sintió que arrastraban a otro soldado dentro del cuarto, a varios, sentía sollozar a uno, maldecir a otro, sonaron unas bofetadas, unas risas secas y cortas, alguien, más lejos, hizo un disparo en el aire frío de la madrugada, sentía muchas respiraciones junto a él, pero por qué no dicen nada, por qué no hablan o se quejan, podríamos conversar, llegar a conocernos, deben ser los soldados del Francisco, deseó preguntarles, pero esperó más bien, sintió que arrojaban a otro prisionero al cuarto y que cerraban la puerta. La oscuridad parecía haber aumentado y también el silencio, había mucha más gente ahora y, sin embargo, nadie se atrevía a hablar, a preguntar nada, querrán dejarnos aquí algunas horas para quebrarnos los nervios, pero ellos no se iban, estaban de pie en la oscuridad, sin conversar, susurrando palabras breves, desenredando cordeles, desatando grillos. Alguien arrastró una silla y se sentó, estaba junto a la ventana mirándolos, alguien más se movió ahí y se colocó junto al que estaba sentado, dijeron algo entre sí, palabras cortas que se evaporaban en los labios para hacer más atormentado el silencio, para acrecentar su soledad y su misterio, deben ser los de Chile, los del don Francisco. Comenzó a quejarse, a quejarse para sí y también para los otros, el prisionero que estaba junto a él, estaba tan junto a él que alcanzaba a tocarle la oreja, a sentir su insignificante respirar asustado, mucho más asustado que el de él mismo, un respirar adolescente, sin experiencia, sollozaba despacito, temeroso de que los otros pudieran descubrir su llanto y por eso lo hundía en tierra, lo ahogaba entre sus lágrimas y su pelo y el respirar de los otros prisioneros y el quejido angustiante del que estaba a su lado, no estaban solos, eran varios, todos unidos por la misma desgracia, por esas invisibles y cordiales ligaduras de la misma pena, de la misma desgracia o mala suerte o destino o estrella, por eso se quejaba, para que supieran que él los acompañaba, él que estaba más robusto y más decidido, que tenía más años en la conquista, llegué a Tierra Firme y venia de La Española, pensó y estuve seis veces preso entre México y Nueva Granada, por eso me quejo, compatriota, por esos años y esas tierras y esas cárceles y esos ratones, también por ustedes, por todos ustedes, tengo que quejarme, no se quejen ustedes, fíen en mi dolor que es grande y profundo y no apagará con puñales ni con balas, ni siquiera con la horca, compatriotas, compatriotas de mi desgracia y mi soledad, y se quejaba verdaderamente, pues tenía ahora un intenso dolor de vientre y no era fingido, no es sino un dolor de estómago, -dijo para sí, ansioso de que fuera grave y le doliera para quejarse mucho tiempo y ya no tendría que fingir, que traigan a los doctores, al cirujano Valdenebro, a los sangradores, al hechicero, empezó a transpirar y a debilitarse, se quejaba profundamente, torciéndose de dolor, y los que estaban tendidos junto a él ya no respiraban, ya no necesitaban respirar ni tener miedo, él tenía miedo por todos ellos y estaba sufriendo por todos, clamaba azotando su cabeza en la tierra y sintiendo las lágrimas correrle por el cuello, sintió un extraordinario terror de morirse en la oscuridad, deseaba sentir respirar a sus carceleros, pero ellos tampoco respiraban, el que estaba sentado en la silla ni siquiera miraba, estaba lejano y ausente, vuelto a la ventana para no emocionarse, para ignorarlo completamente y dejarlo morirse solo en la oscuridad, el que estaba junto a él ya no lloraba, ya no tenía nada de miedo, hasta había sacado un brazo inocente y frágil y se lo pasaba, un brazo núbil, sin maldad, sin sospecha, debe ser blanco y rubio el pobre muchacho y ahora lo voy a asustar y bramó de dolor y estaba seguro de que estaba metido en el agua, habré volcado algún tiesto, me habrán echado un balde para apaciguar mi dolor estos asesinos, sentía su cabeza llena de ruidos, ruidos de disparos, quejas de caballos, aullidos lastimeros de los perros bajo las mesas, el sudor corría por su cuello y su vecino le pasaba la mano por la cara para reconocerlo y se sintió lleno de ternura, ¿me iré a morir, Dios mío?, el dolor le tenía paralizado el vientre y movía muy lejos los borceguíes para comprender que estaba siempre ahí, que estaba él entero y que no estaba herido, sólo él clamaba, sólo él respiraba en la oscuridad y se sentía solo sabiendo que todos los ojos querían mirarlo, que todas las respiraciones manaban vueltas hacia él que sollozaba ahora, Dios, Dios mío me voy a morir, alguien respiró cerca de él, se inclinó para preguntarle algo, cómo te llamas, qué tienes, qué te pasa, el sudor era frío y tiritaba de dolor, tenía miedo, miedo de la oscuridad, él estaba lleno de oscuridad y ahora parecía que abrían la puerta, sintió un ruido estridente y no vio la luz del alba, salían por ella, salían todos, lo dejaban solo, la mano que había atenazado cariñosamente su cabeza ya no estaba, ya se alzó y se fue, sollozó de dolor, se quiso sentar, le dolió el vientre y sintió los borceguíes empapados y empapadas las calzas, la puerta abierta se batía en el viento, pero no veía nada, sólo la oscuridad lo rodeaba, sólo el susurro del viento, afuera, entre los árboles distantes, quiso ponerse de pie, pero no pudo hacerlo y, después, al intentar afirmar una mano en tierra para levantarse, lo empujaron con violencia y lo dejaron tendido otra vez, bocabajo en la tierra sollozó de dolor y terror, alguien caminó a su lado, caminó con presteza, como si estuviera a la luz del día y no rodeado de prisioneros, de prisioneros atados e inermes y golpeados y aterrorizados, caminaban y hablaban francamente, hablaban en voz alta, sin cuidarse de él, que se quejaba, arrastraron una silla y hablaron sueltos hacia él, hacia todos ellos, que no respiraban ni se movían, respetuosos de su dolor, agradecidos de los minutos anteriores cuando había empezado a quejarse para que no estuvieran solos, para encender una luz en su soledad, para poner una compañía entre ellos, un lazo de unión, el hilo de una palabra deshecha, el resonar de una queja, que vale por un abrazo, por un beso de pasión. Se quejaba sordamente, amargado, ovillado en el suelo, se quejaba con costumbre, deseoso de que ese dolor terminara luego, podrían haberme matado, apuñaleado, decía para si, deseando estar dormido y que lo vinieran a despertar para asustarlo y coger él su puñal y alzarse en la cama como lo había hecho, demasiado tarde, murmuró con lástima por sí mismo, demasiado tarde, Dios, Dios mío, ya estaban en mi garganta, ya lo tenían amontonado al lado afuera, se quejó largamente, sentía sus propios quejidos y sus lágrimas correr por la cara, movió las manos, las abrió, las bajó hasta el vientre, se quejó largamente, pegó un grito, dos gritos, estaba casi sentado en la tierra, afirmado en la pared y deseando comprender, se quejó arrastrado y se llevó las manos a la cara, las tenía empapadas y el agua goteaba de su cara, asesinos, me han, temblándole la boca, hirviéndole los labios, poniéndose de pie quedándose tieso cayó de bruces. El soldado que había estado sentado en la silla y el que estaba junto a él, se acercaron en silencio a mirarlo, se inclinaron un poco, pues la luz era escasa, y después salieron. En la pieza quedaron los tres cuerpos tendidos y sobre ellos se extendía la incierta luz del alba. No venían ruidos de afuera, sólo el leve rumorear del viento entre las hojas, sólo el ruido de caballos hacia el cabildo, sonaba una campanita fresca y única por el lado de la iglesia. Anoche también sonaban campanas, solemnes y profundas, recordaba mirando a Guevara para inquirir si él también las había escuchado. Levantó un poco la cabeza para preguntarle, pero la cara de Guevara parecía límpida, sin problemas, sin ensueños ni sobresaltos, Guevara estaba durmiendo con mucha fuerza a las once de la noche. ¿A qué hora se vino él de casa del don Francisco?, deseaba preguntarle, capitán, amigo, compatriota, hermano mío, tenía un suave temor, una revuelta melancolía, un ligero susto de enfermarse verdaderamente y, estando enfermo y afiebrado y apestoso, el don Francisco haría lo que quisiera con la ciudad, con sus soldados, con mis soldados, estos soldados son míos, como sus monturas y cerdos y vacas y ovejas y cabras, son míos y no me los va a quitar, ya me robó en pleno campo a Perico y Pareira y eso basta, la campanita de la iglesia venía recta hacia él, para sonar larga y tenuemente bajo el agua y que él no pudiera dormir, campanita de plata de Potosí, de los Reyes, de Arequipa, de Veracruz, bajo el agua. Llegó Vásquez caminando entre esos ruidos musicales, traía la espada desnuda en la mano, cogida como un paquete y los guantes amarrados en ella, parecía algo cansado. Se plantó en la puerta mirándolo para pegar el grito, pero no se movió para entrar ni para huir, Guevara lo miró con tranquilidad, pase, señor, que aquí estamos con la paz del cielo, criando fuerzas y un poco de silencio por si los necesitamos. Estamos todos muy débiles y desangrados, precisaremos mucha fuerza, carretadas de esfuerzos sobre-humanos, dijo Vásquez con floja indiferencia, parecía ansioso de hablar mucho para ocultar algo, algo que asomaba en el cuero de sus borceguíes, entre los puños de la camisa, entre el pelo sudado que bajaba presuroso, como aterrorizado, por el pescuezo. Como veis, dijo, mirándose las calzas, no he dormido. A menudo no duermo y no lo vengo a contar para atormentar y atormentarme, dijo Guevara y le mostró la mano para que se sentara. ¿Sabes por qué no dormí, don Juan?, preguntó alzando apenas la voz. ¿Lo sabes, señor? Vásquez, yo sé muy pocas cosas, dijo Guevara, sin mirar a Núñez, y con ellas me basto. Anoche, señor, anoche no dormí porque los soldados del don Francisco se metieron a mi casa por la ventana, la dejaron abierta, ellos y los perros, ellos silenciosos, silenciosos los perros, respirando profundo, ahogando las voces, los ladridos, vi brillar los cuchillos en la oscuridad, vi brillar los dientes. Se pasó la mano por la cara, dejó la espada en el suelo y acercándose más se sentó a los pies de la cuja y miró para afuera. Siete soldados en el cuarto, un perro, un perro enorme, oliendo a naranjas, a limones, a las noches floridas de Andalucía, tuve miedo y me senté en la oscuridad, afuera estaba la luz velada del amanecer, serían las dos o tres, hacía frío y yo estaba vestido en la cuja, quiero decir en el suelo, ahí no me dormía, en el suelo resonaban los pasos de los centinelas, sonaban nerviosos, atormentados, listos ellos mismos para echar a correr, sonaban, además, los pasos de los soldados, de muchos soldados, los caballos golpeaban la tierra, hacia el campo, camino del río y alguien cantaba o silbaba completamente despierto, debí dormirme, debí estar soñando, había unos soldados bañándose desnudos en el río, el río corría entre las ropas y los muebles y las cujas y los borceguíes y los arcabuces, hacía calor y estaban las luces encendidas, multitud de antorchas en la orilla del río, clavadas en la tierra, entre el pasto, el viento soplaba sobre ellas y echaba la luz y el humo hacia el agua, había unas mujeres bañándose también, los soldados se reían mirándolas y después nadaban furiosos hacia ellas, sonaban los pasos de los centinelas, corrían los caballos en el agua y yo veía a los soldados nadar aterrorizados hacia la orilla, sin preocuparse ya de las mujeres, cuyos pechos asustados y obscenos se movían hacia ellos como llamándolos, pero ellos corrían ya por la tierra y de sus uniformes chorreaba el agua y en el río flotaban unas calzas, una camisa ensangrentada, el ruido del río lo tapaba todo y en el ruido ladraba el perro, estaba completamente mojado y ladraba despacito, pegado a mi rostro, afuera lamía las piedras el río y los hombres, sin cuidarse de mi, habían encendido una antorcha y la paseaban por el suelo, bajo la mesa, entre las sillas, alzando las ropas y metiendo la luz debajo, el perro se había sentado a mis pies, con el hocico abierto y los ojos alertas. ¿Quién sois?, me dijo uno, sin sorpresa, descubriendo mi cara en la oscuridad, entre los resplandores de la antorcha. Vásquez, soy Vásquez, así me llaman, dije con odio, deseando no dejar de escuchar el ruido del agua, mirando a las mujeres desnudas, sus pechos brillaban en la oscuridad y se tendían hacia mí, eran reales seguramente, ahí estaba el perro y el perro existía, tenía su pelo mojado. ¿Vásquez, el teniente?, preguntó el hombre suavemente, tornándose enteramente en la penumbra hacia mi. El teniente de Núñez, el capitán, dije con lenta ferocidad y me alzaba un poquito. ¿El enfermo?, preguntó el hombre con insistencia y finura, como si lo buscara al enfermo para llevarlo al hospital, y no esperaba que yo le contestara. Está muy enfermo el capitán, ¿lo sabes, Vásquez? Ahora lo cuidan en la casa del don Francisco, son las tres, ahora debe estar delirando, echando fuego como una hoguera, han traído agua del río para echar sobre su cara, sobre su uniforme. El agua, dije para mí, el río, hace mucho frío o mucho calor, no sé, debo estar algo enfermo, tendré una pizca de fiebre, veía a las mujeres sentadas en la orilla, una tendía el pelo entre sus brazos para peinarlo y mostrar lo bello que era, y lo crecido y lo brillante y lo maravillosas que están, señor, tengo fiebre, señor, tenía fiebre, me eché de la cama para salir afuera, pero el hombre saltó a mi cuello y el perro se agarró a mis borceguíes, sentía afuera correr a los soldados, echar los caballos al galope y llamarse a gritos en la obscuridad, un soldado gritaba a mi lado, a dos pasos de donde yo estaba, podría haber golpeado las tablas para que no tuviera miedo, pues parecía aterrorizado, más allá se quejaba alguien, y otro y otro, un soldado invisible cantaba rítmicamente más lejos, en las aguas del río, las mujeres lo sentían y se reían coquetas y tibias envueltas en sus cabellos, sí, no serían más de las dos o las tres y el hombre junto a mí y el perro sentado a mis pies mirándome con avidez. Está muy enfermo vuestro capitán, Vásquez, dijo el hombre y sacó las cuerdas para atarme.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Carlos Droguett | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Texto inédito de Carlos Droguett

Publicado en "Árbol de letras". Santiago: Universitaria, N° 3, febrero de 1968