Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Carla Faesler | Autores |

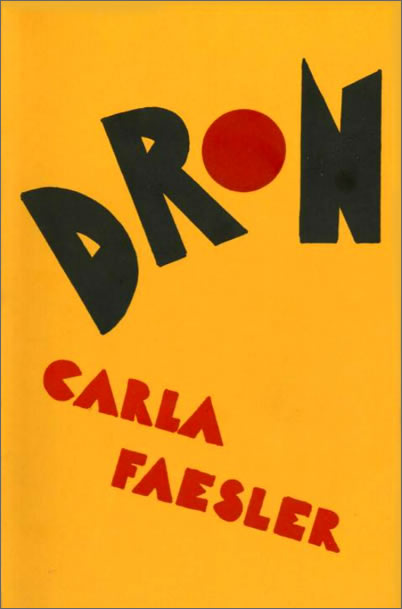

"DRON"

[Mi madre era granadero]

Impronta Casa Editora, 2020

CARLA FAESLER

Tweet .. .. .. .. ..

Mi madre era granadero,

un monito de cómic,

el alter aturdido de un tú de videojuego

activado por un joystick colosal.El mágico control

del gran que nos acosa,

que en lugar de ignorarnos

con misterios astrales,

penetra y se derrama en nuestro centro,

nos trampa entre sus púas,

nos lame de subsidios

y nos masca de empleo.Muy en tenaz sigilo,

su vuelo lo delata. Por ahí viene

bandera —el gran que nos hostiga—

por ahí viene su dron

que nos ácido y huele,

que brusca y nos disuelve de girar.En las tardes la tele,

el gran que nos persigue

nos clavaba su antena,

la enterraba en los predios de cal de nuestras frentes,

nos todo poseía,su pantalla, su sol, si, si, su cielo,

y formaba una parcela deslumbrante.Esas tardes de pozo iluminado,

mi madre con aureola de santa comerciales,

su lipstick y el garrote

sobre unos mantelitos de plástico croché,

como si aquello pudiera ser tragancia

en los vientres de cuatro, tres,

—si acaso fuimos—

niños fosforescentes,

ansiosos de sacarle los ojos a la puerta

o deshojar revistas de salón de belleza,

arrugar cabelleras y corbatas,

bonitos, bellas, tersos

radiando lo insondable

de nuestro afán las ganas:

limpiarnos con escándalos y estrellas,

que laman con sus lindas nuestra mierda.Mi madre era granadero,

un vaho indiferente, un palo ciego,

un compacto sin centro, sin tupido,

un basurero de harto

que se hinchaen bulto insoportable,

y se revienta.

En las noches de foco,

de sombras bien portadas de siniestras,

el reflejo pantalla: esquirlas de colores nos pintaban

como si un hombre azul, niña amarilla

o el verde en las paredes con su mano de muerto.

El músgo nos husmeaba con sus dedos

de tierra y hormigón,

su verde hecho marciano que no llega,

el vidrio gelatina más bello de este mundo,

su verde transparencia, gomitas a lamer,Y al sur, al sur, la granadero,

era lo que se asienta abajo

y se queda en la jarra de tres días.Un hongo se fermenta.

Somos nosotros,

soy yo sin poder verme.

El único espejo que conozco

es el visor del casco de su equipo antimotín.

Mi madre era granadero,

algo así como el sueño de orden en la casa,

la casa que no existe, la casa derribada,

un bruñir sin cesar los fantasmas de plata,

limpiar cristalerías de modales deshechos,

pulir el mármol blanco que dejó de ser blanco.Y al norte, norte allá la granadero,

el ritmo de un tambor la felicita,

la mano de un marcial la hace armoniosa.

Nos agrada el desfile,

nos calma, sí, que aquí vamos marchando,

el ritmo del tambor nos narcotiza.Y en la agrietada base

de la profesional estatua bautizada de chicles,

sueña el oscuro trauma

con subir a la nave y regresar

a su falla de origen.Lo que antes era está,

lo que antes era está mal enterrado.En los cuadros antiguos sección áurea,

en la música de orquesta se dirige,

en las fotos de tu abuelo te vigilan.Cuando el mundo era en blanco y negro

se veía menos la sangre.

Había sido otras cosas,

mi madre granadero.Su cráneo era un depósito de trapos y herramienta:

. . . . . . . “solicito, se busca”,la lamían los letreros,

y llegaba

y la veían,

consultaba el dinero

y auscultaban la sierva

para que sus talentos sin gracia,

muecas recias, ojeras piedra pómez,

se quedaran.Escritorios, pasillos,

los peldaños, la masa,

hollín, fibras, manteles y mil platos,

la aguja, el picahielos,

ahí el desarmador,

mete la lengua.

Mi madre era granadero,

un monito de cómic,

la máquina violenta,

la ciega conducida por el diablo:esos vidrios blindados

de la Hummer deshecha,

cuyo fuero se oxida en el deshuesadero,

donde los perros ladran en la noche

a una mujer violada con varillas y escobas.Cuando la oscuridad,

una tribu fogata

alrededor celebra

su desmantelamiento.Mi madre era granadero,

. . . . . . . . . . “por dinero, lero, lero”,

le espetó al funcionario,

desde un murmullo amargo bajo el casco,

la mañana formada en la tensa del frío,

como parte de un desfile de macanas.No consiguió respuesta

el uniforme madre,

ni siquiera una ceja

o un soberbio reojo desde el borde del párpado,sólo nubes surcando.

La nada reina, la reina nadie.

Su carroza lleva carne realmente coronada,

coronada lleva moscas en joyeros viscosos,

cetros de penes alfa recién cortados

que se erizan,

cerros de omegas pubis

cuya altura los sube.La vista es un reguero de maizales y huesos.

Mi madre era granadero, por dinero,

lo sabían

sus compañeros de grupo y la señora Topacio,

un puestito de ansias, de tamales y atole,

que en su anafre portátil enrojecía carbón,

soplaba que las manos abanico,

atiza fuerte así, que prenda, prenda,

y le servía desayuno, le hervía dedos adentro,

bolo amargo que se traga

como trapos con diesel,

—es hora de limpiarlo, terminamos—

la esquina amanecer,

—claro que sí, oficiala, mañana me lo pagas.Mi madre era granadero,

por dinero.

Su boca, al despertar, chupa un dulce de cobre.

Mientras se calentaba la rabia del motor

en los carros que irían por turno al desalojo,

mi madre se trajeaba

el uniforme incómodo,

su martirio de burda intimidad,textiles tiesos

soldados a la vulva, adheridos al ano,

para luego salir hacia el pavor,

—escudo y lacrimógeno—

de un inmueble insurrecto, un edificio dañado,

o ese lote pobreza sin remedio,Los cuerpos de la marcha, marchan,

marchan que dan miedo los esqueletos ajenos,

los sin nombre, los que odian al jefe,

los odiamos, sí, sí, ellos nos odian.Somos nosotros,

soy yo sin poder verme.

El único espejo que conozco

es el visor del casco de su equipo antimotín.

En esos días de radio, ladridos y cemento,

un cepillo de dientes en el baño

junto al jabón de ropa,

recortes de uñas rosas, pasadores con pelos,y un gato

enredado

que mil veces ha muerto.

Muñecos en la cama.Un foco tiembla en lo alto,

su cable ansía colgarse nuestro peso.No siempre fue granadero,

mi madre, urna y estuche

de mingitorios, grúas,

y mostradores

Antes era lo nadie, como todos nosotros,

la madre multitud, la Río Piedad,

era la mente calle,

sobaco en el vagón,

silueta en el mercado de siluetas,

la lona llena de agua

que empujas con la escoba y se torrente.Era la nada,

la madre flota.

Esa toma de cámara,

un gentío en la avenida

que cruza la pantalla

y sale de tu vista.Y se te olvida,

Mi madre era granadero,

la muerte uniformada,

la calostro veneno.Sola de carne,

nunca planchó camisas,

jamás sirvió la cruda madrugada,

ni se tragó la tibia del marido

a cambio de aguinaldos conyugales.No quiso ser un hueso paciente que enterrar.

Hay una gorra de baño

que cuelga neutra, aguada,

la medusa de látex, de leche indiferente,

pegada a nuestra abuela de mosaicos quebrados.Y esa llave que escurre nuestro cuajo,

exuda por las branquias

de nuestros peces internos.Lo que gotea en el baño, nuestra esclusa,

es tirria en esta presa.Y apenas se contiene.

Nuestra presa está a punto de tronar.

Cuando ahora, quebrada en el estigma,

la veo hacerse la escudo con un rencor distinto,

yo sé que es porque sabe:Nadie,

que quiera atravesarla,

armará sus pezones invertidos,

la nuca que la eriza, su piercing de hojalata.Y yo, que nunca la barriendo,

ni la espié si en cocina,

la miro de reflejo en su cuchara,

cómo come su sueldo y se mastica

pancartas rotas, gritos, desbandadas,

camisetas en sangre

y balaclavas con pelos.Adoquines y postes,

las farolas son barcos

que descargan su pus en nuestra orilla,

las fachadas de flemas, el mal que se compacta,

camellones con bosques adaptados a un molde,

sirenas desbocadas

que se estrellan en la ciudad.

Y yo, que siempre he sido

sus cajones, sus ganchos,

su falda que se vuela

entre hubieras y globos,

su collar que se acorta de cuentas por pagar,

miro su espalda,

un dios escarabajo, un toldo de cajuela

que se me abre.En su interior hay cuerpos

cuyos ojos han muerto,Y yo,

“a tientas por el cuarto del insomnio,la siento cuando llega,

callada con su cara de molesta, de quebrada,

tal vez de estar sentada en los cuarteles,

tal vez,

los moretones la hipnotizan.Y no le digo nada,

más bien me quédo quieta

de espanto,

de confetis y vómito,

de cornetas chillantes,

banderitas baratas

clavadas en el lomo de un desfile recuerdo,

el primero al que fui sentada en hombros

de mi padre venéreo.Entonces, yo memoria,

volando en mi andadera oxidada,

yo los ojos cerrados,

en mi nave con vela imaginaria,

surco entre nuestros mundos,

y cruzo esa cortina

que ondeaba un superhéroe

entre el cuarto y el baño.Esta misma cortina desde siempre:

el alma del espectro de gas de nuestro estiércol,

el primer odio del verde

que pude distinguir en su recio del pelo.Desde que soy, ya era

la madre granadero.Y yo, que todavía no puedo imaginar

cómo es su bestia interna,

tortura más suplicios más tormentos,

cómo será el martirio, su alivio del deber,si sé que su garrote es el mando

que se mira el obligo.Y nos destroza.

Mi madre era granadero,

un monito de cómic,

el dron y sus visiones de maizales y huesos,

un mágico control de tele y de temor.Y el sueño de una casa

que ha sido derribada.

La pólvora es un cuerpo

un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo

que en partes se levantaen nuestro centro.

Somos nosotros,

soy yo rompiendo todo

en ese único espejo

del casco antimotín

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Carla Faesler | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

"DRON"

[Mi madre era granadero]

Impronta Casa Editora, 2020

CARLA FAESLER