Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Cristián Geisse Navarro |

Autores

|

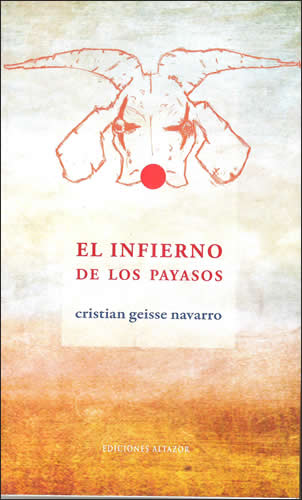

El infierno de los payasos

Por

Cristian Geisse Navarro

(cgeissenavarro@gmail.com)

.. .. .. .. .. .

Venía de hacer cosas que nunca se perdonaría, eso lo estaba pudriendo por dentro. Por eso había hecho el viaje a la ciudad de la lluvia, tratando de enraizar la idea de que la vida era buena a pesar de todo, para convencerse de que se puede ser feliz a pesar de equivocaciones serias. ¿Qué era eso tan malo que había hecho? Ay, como decirlo; quizás no sea bueno decirlo. Ella lo había obligado a quererla. Y hay veces que se ama como si se odiase. Y el niño. El niño no tenía la culpa. Todo se había derrumbado a su alrededor. Todos habían quedado a la deriva. Y el principal culpable de todo era él. Eso había pasado hace tiempo atrás, unos cuatro años. Pero no podía perdonarse. Había que lavarse entonces, limpiarse de todo y seguir. No quedaba de otra. Por eso había llegado a la Ciudad de la Lluvia.

Le abrió un gorilón patilludo con chaqueta de cuero. Era de esas personas grandes de voz tranquila. No daba miedo, pero igual inspiraba respeto. Subió por la escalera y en el segundo piso, sentada sobre un sillón, sobre unas pieles de oveja, la vio. Parecía una reina bárbara sobre su trono bárbaro. Sonreía golosa; era coqueta la tonta. Y flaquita, aunque de buenos muslos; chascona, como le gustaban. Tenía las pestañas largas y los ojos grandes, las piernas cruzadas y esa actitud de mira lo que me encontré. Supo de inmediato que no se iba a poder ir de ahí en buen rato.

Una gorda enfundada en una tenida negra lo paseó por el lugar. Quizás andaba en sus días porque en vez de hacerle ojitos, lo trató con desgano, mascando chicle sin sonreír. “Ese es el bar”, dijo, señalando con la cabeza. Las luces rojas y bajas, una flaca en el computador detrás de la barra, hablando con otra mina, delatando esa tensión leve de tener a un cliente cerca. Pero se hacían las lesas, como que no querían, parecía que no les gustaba su pega. En otras circunstancias hubieran sido groseras, pero su trabajo era fingir. Siempre y cuando hubiera plata. Pero les iba a ir mal con él; no porque no hubiera plata, sino porque disimulaban muy mal. “Esa es la mesa de pool”, dijo la gorda avanzando por el pasillo. Parecía una vieja de pensión mostrando las piezas; por la cresta la gorda sin gracia. ¿Y una sala de pool? ¿para qué? Ese debía ser el salón de juego de los chicos malos de la Ciudad de la Lluvia. “Al frente”, dijo la gorda, “mesas y sillas para el que se quiere sentar. A veces hay show.” “¿Y hoy día?” “No sé”. Al fondo, el privado. Y luego una mirada de arriba abajo, mascando chicle, como diciendo “y voh, ¿de qué te las dai?”. “Muy bonito todo”, dijo él. Deshicieron el camino y llegaron al bar. La gorda se le sentó al lado ahí en la barra, pero no le conversaba. El hombre pidió un whisky con mucho hielo, que era lo que había empezado a tomar hace algún rato, ahí al lado, en un boliche que se llamaba La Bomba. Ahí le habían servido un montón de whisky por un poco de plata. No era el mejor whisky, pero tampoco era el peor. Y acá lo mismo, aunque algo más caro, pero no tanto tampoco. La gorda ni siquiera le preguntó si no la iba a invitar. Mascaba chicle y no decía nada. Pasó un rato; la gorda se hacía la difícil y no soltaba prenda. La conversación era aburrida, cortante, y los silencios se hacían demasiado largos.

–Oye, ¿y la niña de la entrada?, ¿no podría venir ella mejor?

La gorda le pegó otra examinada de arriba abajo. Se paró y salió. ¿Se habría ofendido la gorda? Pero es que era muy fome, y se notaba que andaba con los monos, ¿para qué se ponía a atender así? Entonces llegó ella. “Hola, mi amor” le dijo y le ofreció la mejilla con la jetita estirada. De beso al tiro, así sí que sí.

Al rato ya estaban chachareando de lo lindo ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? qué lindo se había puesto el verano en la Ciudad de la Lluvia, aunque un poco raro, mucho calor, más de 30 grados el otro día, pero qué hermoso se veía el bosque y el río bajo el cielo despejado, era una delicia. El otro día con unas amigas y sus hijos habían ido a la playa de arenas negras, un domingo en la tarde, tomando cervecitas la pasamos súper bien. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Uy, parecías menor ¿Cuántos crees que tengo yo?

¿Cuántos años tendría la mujer?. No se podía saber bien, con la luz baja y el barniz del trago que lo hace ver todo más dulce. Treinta por lo menos. De hecho seguro tenía más. Incluso cuarenta. Pero había que hacer la pata, engrupir, hacerla sentir a gusto: veintinueve.

–Tengo treinta y dos.

–Un año menor que yo.

–¿Treinta y tres? Estás listo para la crucifixión.

–Y para el resucitamiento.

–Eso me gustó.

Hablar y hablar. Reír un poco. La idea era no gastar mucho para seguir el viaje. Pero hasta el momento todo había sido un poco lento, casi un fiasco. Estaba sintiéndose muy solo y aburrido. Preguntar cosas entonces, contar chistes, tomar el whisky a pequeños sorbitos, invitar un ron que le sirvieron en copa, con cocacola y hielo. Ella comenzó a contar parte de su infancia. Muy feliz, con seis otros hermanos, en el campo campo, al lado del mar, en una casa con palafitos y el bote al lado. Una vez, como a los cinco años, su hermano grande la había llevado a pasear en ese bote, cómo le gustaba ver el agua esmeralda a lo lejos y haciendo olitas en la quilla, a veces se veían los pescados rajando con la aleta la superficie del agua, incluso habían unos chiquitos que saltaban afuera para mirar el cielo. Entonces, en medio del mar, se subieron a unas rocas a buscar unas conchas muy bonitas que se encontraban sólo ahí, así dijo el Nolo. Y ella pensaba que quizás podrían hacer un pequeño tesoro para esconder ahí mismo, con esas conchas y con otras cosas, porque ya volverían otro día para ver ese lugar secreto, sí, había que traer unas monedas antiguas que su papá le había pasado diciéndole precisamente eso, que eran un tesoro, y quizás también algunas flores que creyó nunca iban a marchitarse así tan lindo parecía todo ahí. De pronto dejó de hablar sola y quiso contarle todo lo que se le había ocurrido a su hermano Nolo, pero levantó la vista y no estaba por ninguna parte. Más allá, pelando los dientes, muerto de la risa, se iba remando apurado, en dirección a la playa. Por más que le gritó, no dio la vuelta y la dejó ahí sola, en medio del océano, llorando fuerte primero, despacito después, pensando qué malo es el Nolo, qué pesado, siempre era tan pesado, como esa vez cuando la había empujado al barro o la vez en que le había echado un abejorro muerto al té sin que ella se diera cuenta y le había dado tanto susto.

–¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?

–Yo calculo que unas cuatro horas.

Ahora se ríe, claro, pero en esos momentos tiene que haber tenido mucho susto y rabia.

–¿Y qué le hiciste después a tu hermano?

–Se me arrancó todo el rato, pero después mi papá supo y lo persiguió y persiguió hasta que lo pilló y le dio una zumba con una vara de colihue.

Su papá era viejo, bien viejo. Se murió hace poco, como a los 103 años, imagínate, lo que es vivir en el campo. A ella la había tenido como a los 60 y tantos, tirando para los 70, y como a los noventa, todavía los perseguía para darles con la varilla de colihue. Era como si no se cansara nunca, todo el día haciendo cosas, arreglando esto y aquello, cortando leña, llevando cosas en el bote, haciendo chicha, correteando a los chanchos, sacando huevos, levantado de temprano, con la tetera lanzando el vapor encima de la estufa grande, calentando toda la cocina. Saliendo al pueblo, ese pueblo que era una sola calle larga, donde todo el mundo se conocía. Y fome no era, los jóvenes se juntaban en la noche, tomaban chuicas de pipeño hasta quedar medio botados, ahí en la playa con luna llena, o en descampado haciendo fogatas, contando chistes, hablando tonteras. Después llegaban curados a la casa, ella y sus hermanos, tratando de no meter bulla, aguantándose la risa, metiéndose por una ventana, quemando con un encendedor el plástico que hacía de vidrio para entrar a la pieza sin que los sintieran, aunque igual los pillaban después con el tremendo chiflón que entraba.

–Voy a pedir otro whisky. Con harto hielo. ¿Quieres otro ron?

–Todavía me queda, lindo. ¿Y tú, de dónde vienes que tienes ese acento?

–Del norte soy yo, de San Isidro.

Bien al norte era, no tanto como para llegar al desierto, pero casi rosándolo. ¿Qué andaba haciendo tan lejos? Difícil de contar, difícil de decir. Paseando, acordándose de algunas cosas, porque había vivido en la Ciudad de la Lluvia hace bastante tiempo. Claro, decir que había estado a los dieciocho y ahora tenía treinta y tres: quince años ¡quince años ya! El tiempo corría sin detenerse. Era como para sentirse viejo, pero nunca tanto. Le parecía que había sido hace poco. Le parecía que seguía siendo el mismo niñón que había aparecido por ese entonces, montado en un Pullman, con el pecho abismado por el verde, las nubes cruzando los bosques, los nenúfares, las hortensias, las calles recién lavadas por la lluvia, el río inmenso y tranquilo, rodeando y atravesando la ciudad. Ahora, ahora que había llegado después de quince años, había vuelto a sentir lo mismo, casi exactamente lo mismo, esa cosa en el pecho, tan extraña, hermosa diría. Solo había estado un año, pero había que aceptarlo, ya no era el huevonazo de 18 que había perdido la virginidad en un bar roñoso de la Ciudad de la Lluvia. Era buena esa historia, había que contársela.

–Yo viví aquí, hace quince años.

–Uuuf.

–Pero parece que fuera ayer.

–¿Y viniste a ver a los amigos?

Mejor era ocultar que no le quedaba a nadie ahí. Como para él, esa había sido una ciudad de paso para muchos de sus compañeros.

–Sí, pero más que nada vine a recordar algunas cosas.

–¿Ah sí? ¿Qué cosas por ejemplo?

–No sé, los lugares donde viví. El bar donde perdí la virginidad.

–¡El bar donde perdiste la virginidad!

– Sí, con una compañera de la universidad.

Había estado tomando cerveza desde hace algún rato con su compañera de universidad. A veces caminaban juntos por el puente sobre el río grande, donde nadaban de cuando en cuando unos lobos marinos, brillantes, resoplando, a veces echados en una balsa hecha de madera y neumáticos, reposando al sol, durmiendo la siesta. Ella había vivido alguna vez en San Isidro. Su padre era un viajero, había estado en alguna revolución, habían atendido un quiosco frente a un museo. Eso cuando ella era chica, había estado en la escuela D59 cuando tenía 6 o 7 años. Después se habían venido al Sur, habían vivido en Santiago, en Chillán y finalmente en Villa Rica. Su padre había muerto hace poco, ella tenía mucha pena, lo había querido mucho. También le gustaba la poesía, no, no había leído a Nietzsche, tampoco a Vallejo, ella escribía cosas, sí, quizás algún día se las mostraría. Era muy blanca, larga, espigada, bastante plana, aunque con un culo hermoso. Pero además era muy inteligente, y se reía, le gustaba reírse, eso le encantaba a él de las mujeres, mujeres que reían, risas bonitas, como el trinar de un pájaro, carcajadas como pétalos grandes y fragantes. Igual él era tonto en esas cosas del amor. Le gustaba la mujer, pero no le gustaba. Muy blanca, muy flaca, usaba unos sombreros raros y tenía el pelo muy corto y muy chuzo. Salieron varias veces, tomar cervezas con ella era una delicia, no se cansaban nunca de conversar. Un día, en un bar pequeño, hablando con el dueño y su mujer, cuando ya estaban cerrando, cuando ya estaban terminando de contarle la historia de su trabajo como maquinista, se abrió con fuerza la cortina de hierro y entró un chato pelirrubio, resoplando, llamando por su nombre a la mujer que atendía: ¡Marta, ven! ¡Ven te digo! Ya empezaste, te he dicho tanto que me dejes tranquila. Marta, no te voy a aguantar esto. Avanzó por el barucho con los brazos empuñados, separado de los flancos. El maquinista salió de atrás de la barra. Era un poco más alto no más que el pelirrubio, pero era muy delgado. Oye, deja tranquila a la Marta, ya tiene quien la cuide. Con voh quería hablar. Pero no quería hablar. Y sin mayores preámbulos le empezó a dar combos, lo botó al suelo, donde le pegó sin compasión. Desde ahí le gritaba a él: asegúralo con la silla, asegúralo. Él pensó que lo peor que podía hacer era meterse en peleas ajenas y retrocedió, tal vez el rubio pensó que iba a hacer algo porque dejó de golpear al maquinista y avanzando con rapidez hacia la salida lo apuntaba diciéndole, voh no te metai huevón, no te metai. Salió a la calle, se subió a una bicicleta y partió pedaleando no se supo nunca para adonde. Ayudó a levantarse al maquinista, estaba bastante mal, con sangre en el labio y la nariz. La mujer se lo llevó para la pieza que tenían adentro y les dijo ciérrenme la puerta, tómense una cervecita más por cuenta de la casa y me avisan cuando se vayan. El corazón les latía con fuerza, abrieron la cerveza de tres cuartos y hablaron en voz baja por un rato. Se miraron en silencio, con los ojos brillantes mientras él se preguntaba cuántas cervezas más serían necesarias para atreverse a robarle un beso. Entonces ella sin decir nada se levantó y fue al baño. Se pasó un buen rato solo, más de la cuenta, ¿le pasaría algo? entonces partió y golpeó la puerta preguntando si todo estaba bien. Ella la abrió y lo tiró para adentro. Se besaron violentamente, con ganas, abrazándose furiosamente, ella le quitó la chaqueta y comenzó a tocarle la piel bajo la camisa. Le abrió el pantalón y lo sentó en la taza. No se veía nada, la luz estaba apagada. Se bajó la malla que tenía y se le sentó encima. Así es que eso era, eso era el sexo. Una cosa profunda en el pecho, un susto grande, un gusto inmenso. Besos y más besos. Gemidos callados, viscosidades, estrellas, polen, un piano que viaja para adentro, un estruendo mudo, me gusta ese chorro. Pero cuidado, no habían usado condón. Ella terminó, él no. No sabía qué decir, no había que decir nada. Los ojos perfectamente redondos, una sonrisa interior, el pecho batiente, algo parecido al orgullo. Salieron abrazados, lo volvieron a hacer en un terreno baldío, entre árboles oscuros y yerba húmeda. Después en distintas ocasiones lo hicieron también a descampado, en manchones de bosques nocturnos, borrachos siempre. Hasta que él dejó de buscarla, no le tomaba la mano de día, no la besaba en público, no la invitó a una fiesta que hicieron sus compañeros en un pueblo cercano. Fue hermoso mientras duró.

–Con que con esas, ah.

–Era joven, fue bonito. ¿Y tú, cómo perdiste la virginidad?

Había sido el Nolo. Aunque no podría decirlo muy bien, porque todo fue muy confuso. Habían estado tomando en la playa con los cabros del pueblo. Había luna llena y se la podía ver toda redonda reflejando su blancura en el mar. Las olas reventaban en la playa y la espuma brillaba casi encandilando. En la fogata estaban casi todos y tomaron varias chuicas de pipeño. Con sus hermanos volvieron a la casa bien borrachos, fumando, muertos de la risa. Al llegar hicieron el rito de siempre y quemaron el plástico de la ventana para entrar a la pieza. Venían muy curados como para entrar por la puerta, meter ruido y despertar a todo el mundo. Se sacó los zapatos, los pantalones y el chaleco y se acostó debajo de la cama. Estaba a punto de quedarse dormida cuando lo sintió. O quizás ya se había quedado dormida y se despertó con sus manos ásperas en su cuerpo. Intentó detenerlo, pero no pudo. Era su hermanastro, lo que hacía no estaba bien. Pero tampoco se decidió a gritar. ¿Por qué no había gritado? No podía saber, quizás vergüenza, quizás la estúpida idea de protegerlo, porque lo que estaba haciendo no estaba bien, pero estaba muy borracho. Al otro día trataba de no pensar mucho en eso, pero a cada momento esos recuerdos difusos la acometían sobresaltándola. No le dijo nada, nunca, pero notó que él también rehuía su mirada y su presencia. A partir de ese momento, nada fue igual. Lo peor fue que después de un tiempo, él volvió a intentarlo, pero esta vez ella no lo dejó hacer, salió de la cama, tomó una silla y lo amenazó con quebrársela en la cabeza. El Nolo se levantó hecho una furia, se acercó violentamente hacia ella sin dejarla actuar. Ya la había tomado del brazo, la había dado vuelta y le estaba tapando la boca, cuando de una patada ella botó el velador y se prendieron luces en la sala. El Nolo entonces salió corriendo a su pieza. Entró su mamá y la vio así chascona y en calzones, llorando sentada en la cama. Y todo el desorden a su alrededor. En vez de ser tierna con ella, en vez de preguntarle qué le había pasado, le sintió olor a trago y la cacheteó con rabia. Nunca la perdonaría, nunca la perdonaría y a penas tuviera la oportunidad se iba a ir de esa casa de mierda.

–Mesh, bien curioso el gato.

–Cuenta, ¿cómo yo te conté?

–Ni que te hubieran apretado…

–Era una historia bonita, me dieron ganas de contártela.

–Invítame otro ron mejor será.

–Pero cómo no.

–¿Así es que eres del norte?

–De San Isidro.

–¿A dónde queda eso?

–Cerca de La Serena.

–Yo he estado por ahí, en Coquimbo.

–¿Ah sí? ¿Cuándo?

–Una vez que trabajé en el circo.

Esa era una historia más bonita. Un día Las Águilas Humanas había llegado al pueblo. Por alguna razón a los circos les gustaba pasar por ahí. Se ubicaban justo en la encrucijada donde se juntan los caminos que van a Maullín, Los Lagos, Toro Muerto y Quilapellín. Durante el día se paseaban en su camioneta con megáfonos, payasos, algún animal y la gente prendía al tiro. Era más bien raro que llegaran novedades a esos pueblos, por la lluvia y el aislamiento, pero si había buen tiempo, no les podía ir mejor en ninguna parte. Esa vez llegaron al final de la primavera, los días estaban lindos así es que estaba ideal. Ella fue con una amiga a mirar los animales y de repente se encontraron con una muchacha con cara de preocupada. Les preguntó dónde podía comprar lentejuelas. No la pensó dos veces, le dijo que ella tenía un disfraz lleno de lentejuelas que había usado en un acto de la escuela cuando ella era chica, que si ella quería se lo traía y se las sacaban. La Joselyn, que era como se llamaba la muchacha del circo dijo que no era necesario, que podía encargarlas a la Ciudad de la Lluvia cuando fueran por provisiones, pero ella insistió. Partió bien apurada a la casa y le trajo el vestidito que su tía Ema le había ayudado a hacer cuando ella era pequeñita y había tenido que hacer un baile de charleston. La Joselyn las quería para arreglar un bikini que iba a usar sobre la malla en un acto con la cuerda. Entonces se sentaron juntas y comenzaron a coserlas. Se cayeron bien y repetían la faena todos los días. Un día le ayudó a cocinar en el carro de su familia. Ella le había traído unas papas, unas cebollas y unos tomates. También chichita de manzana. Un día antes de despedirse, la Joselyn la invitó a acompañarlos hasta Puerto Montt. Ella no lo dudo, y sin avisarle a nadie, partió con ellos.

Con las Águilas Humanas recorrió buena parte del país. Después de Puerto Montt, se devolvieron por la Unión, Temuco, Talca, Curicó. También pasaban por pueblos chicos donde les iba a veces incluso mejor que en las ciudades más grandes. Ella había llegado hasta María Elena en esas. Habían estado hartos días ahí, porque a la gente le encantaba el circo. Durante el día el pueblo parecía desierto y cuando llegaron ella pensó que les iba a ir pésimo, pero el administrador sabía a lo que iban: “espérate no más a la noche”. Toda la razón: la carpa estaba llena a reventar y la gente aplaudía con más ganas que en ninguna parte.

–¿Y a San Isidro fuiste?

–No, pero estuve en Coquimbo.

–¿Y alguna vez te presentaste en un acto?

–Varias veces tuve que reemplazar a un payaso. Otras veces fui la asistente en el acto del mago. Pero más que nada ayudaba a hacer cosas: lavaba, cocinaba, iba con las artistas a la ropa americana, compraban trajes de baño y después los modificaban con broches y lentejuelas.

Se pasó la mina encachada. Con los tragos, cada vez le parecía más bonita. Se reía lindo, fuerte, un poco ronco. Y las pestañas tan largas y crespas. Y los ojos miel brillaban. Y el pelo, largo y chascón, lleno de carácter. Dijo, esta es la mía:

–Oye, quiero ir a buscar plata ¿dónde hay un cajero por aquí cerca?

–Aquí a dos cuadras.

–Pero tengo que ir a la pensión a buscar la tarjeta. ¿Me vas a esperar?

–Bueno, si dices que vas a volver.

–Te juro que voy a volver.

–Entonces te espero.

Salió del local. La noche estaba tranquila, se veía a las estrellas brillar en el cielo. Era miércoles y la ciudad parecía vacía. El trago lo tenía alegre y decidido, partió con paso ligero hasta la pensión en la que se estaba quedando. Era una verdadera pocilga, tan sucia y fea; qué pocas ganas le daban de llegar a dormir. Entró y salió. Con la tarjeta, por supuesto. En el cajero automático sacó cuarenta mil pesos de la cuenta. Tuvo que hacer un cálculo mental rápido: si bien la niña del circo le había gustado, seguir tomando ahí le iba a salir a la larga bastante caro.

No era tan tarde. Por lo menos en La Bomba todavía había gente. Más temprano había estado tomando ahí con un viejo sin dientes al que no se le entendía nada de lo que hablaba. Había sido marino o algo así. Se había tomado la plata para la vuelta a su casa y ya estaba viejo. Él se compadeció y le pasó 500 pesos para que tomara la micro. El viejo se fue cantando algo que tampoco se le entendía. Estuvo en el local hasta que se terminó su whisky. ¿Volver a tomar ahí? ¿Sólo? ¿O con algún viejo rancio? La Luna Colorada o algo así se llamaba el local de la reina bárbara, de la morena risueña, de esa buena mujer de ojos grandes, de ojos miel. Tenía un letrero pequeño, iluminado, con la silueta de una mujer desnuda.

Tocó el timbre otra vez y nuevamente el gorilón le abrió la puerta y lo hizo subir con amabilidad campechana. Ella lo había esperado. Se sintió feliz. Le gustaba su espíritu. Era alegre y coqueta. Y se reía bonito. Pidió otro whisky para él y otro ron para ella.

Hablaron un poco más de sus amigos del circo. Todavía los conservaba y cada vez que se asomaban por la zona la llamaban y se juntaban. ¡Cómo serán esas fiestas! le dijo él. ¡Súper entretes!, dijo ella; pero tampoco eran como se las estaba imaginando. No usaban sus trajes luminosos, nadie hacía sus actos a la mitad del jolgorio, el mago no sacaba los tragos del sombrero, la gente no caminaba haciendo piruetas, no hacían pirámides humanas, no había enanos sobre monociclos, la mujer de goma no se subía a la mesa a hacer contorciones. No, era todo más normal de lo que nadie se podía imaginar. Pero sí era gente muy alegre y muy unida.

Se les acabaron los tragos, ya era hora de dar el siguiente paso: ¿quieres ir al privado? Le dijo ella llamándolo con las pestañas. ¿Y cuánto vale? Son seis mil por hora y los tragos suben a 10 mil. ¿A cómo? Sabes, de verdad me gustas mucho, pero es un poco caro para mí. No tengo ganas de irme, pero así se me pone un poco difícil. Los ojos les brillaban. Se sonrieron en silencio. La niña dijo: no te preocupes, voy a hablar con el Negro.

Se levantó. Usaba unos jeans que le marcaban un culo bastante bonito. Una chaqueta con chiporro le daba mucha personalidad y jugaba bastante bien con su pelo de leona. Mientras la esperaba se dedicó a mirar a la niña del computador. Estaba re más o menos. La miró insistente, pero ella no despegó la cara de la pantalla mientras digitaba. Estaba en facebook o chateando. Era delgada, de pelo liso, bastante atractiva. Un bonito cuerpo, pero al parecer no era del staff de chicas que se dedicaban a atender a los clientes. Era un interesante trabajo en todo caso, las de cosas que se debían ver. Y no miraba a los clientes, seguramente para evitar que los odiosos se le lanzaran o le dijeran pesadeces.

La reina bárbara volvió.

–Mira, le pedí al Negro que si nos podía dejar los tragos por la misma plata. Y no te preocupís, porque en el privado nos podemos quedar harto rato, más de una hora, en serio.

Entonces sí, dijo él, con una sonrisa llena de dientes.

Mientras caminaban por el pasillo con los tragos en la mano, miró con curiosidad a la pieza en la que estaba la mesa de pool. La mujer lo vio y le preguntó:

–¿Juguemos pool?

Ahí había una potencial trampa, pensó, acordándose que estaba solo en la Ciudad de la Lluvia, que de natural era más bien ingenuo, por no decir directamente pavo, y por lo tanto un candidato perfecto para cuentos del tío o estafas. Por lo demás él no sabía jugar pool, es decir, sabía tomar un taco y pegarle a una bola, pero de ahí a sacarse los pillos o hacer jugadas técnicas había mucha distancia.

–No importa, dijo ella, yo tampoco sé jugar bien.

Quizás había visto muchas películas, pero eso era el típico comienzo de la vieja estafa: había uno que se las daba de malo y después le sacaba la mierda al incauto y se llevaba toda la plata. Pero quizás era paranoia. Aunque tal vez una sana paranoia. Igual no más, de pura curiosidad, entró a la sala. Era una pieza amplia, de techos altos, con ventanas a la calle. La mesa de pool estaba al centro y había un par de sillones arrimados al fondo.

–¿Sabes qué? Para hacerlo más fácil juguemos una americana.

–Ah, bueno, mejor.

Había aprendido a jugar de chiquitito, en el local de pool del Sergio, un amigo de la infancia ahí en San Isidro. Tendría sus 12 años cuando ya andaba metido en esas cosas, pero a diferencia de varios de sus amigos, nunca enganchó con el juego. Sí había conocido a algunos que se habían enviciado del todo, que se pasaban el día entero jugando, apostando quién pagaba las mesas, también a veces –muy pocas veces– apostando plata.

Ordenaron las bolas. Les pusieron tiza a los tacos. ¿Quién parte? Ella. Chas: nada. Él. Chas: nada. Ella. Chas: seca en el hoyo. ¡Con penitencia era la cosa!

–¿Cómo penitencia? Yo no apuesto plata a estas cosas.

–Ay, tonto, quién te va a pedir plata: sácate la polera.

Con que con esas. ¿Y no podía ser que después lo dejaran en pelotas y se llevaran la billetera, la plata, los documentos? Ya, mierda, qué más daba, aunque fuera un truco. Se la sacó. Había un espejo al fondo. Se encontró feo, algo gordo, con cicatrices en el cuerpo y un quiste sebáceo en la espalda. Igual la luz ayudaba un poco, era tenue y ocultaba la mayoría de los defectos.

¡Chas! ¡Chas! ¡Chas!

Se habían empezado a desnudar poco a poco. Ella se sacó el pañuelo. Él las zapatillas. Ella la chaqueta. Él los calcetines. Ella la polera. En una de esas acomodadas para tirar, se rozaron la piel. No aguantó más. La tomó del brazo, y le tocó la mejilla. Entonces un beso. Un beso rico. Un beso con lengua. Él pensaba: puede haber una trampa, claro que puede haber una trampa, pero igual démosle. Le había parecido que hasta ese momento el viaje había sido un fiasco. Es decir, la ciudad era hermosa, los días estaban radiantes, los recuerdos eran muchos, pero se estaba aburriendo como una ostra; por fin algo emocionante, algo que lo hacía sentir alegre y vivo.

Durante la tarde había dado un paseo por el parque botánico, en medio de todas las gamas de verdes, entre árboles añosos y empinados. Pero se sentía solo y algo triste. Veía a las parejas de la mano, a las familias jóvenes con sus niños pequeños y le daba pena. Él nunca iba a tener una familia así. Él había perdido su oportunidad. No estaba hecho de esa materia. Lo había echado todo a perder, del peor modo. Y los niños pequeños, ay, los niños pequeños. Cómo le recordaban al hijo de su ex. Tan alegre, tan bueno, tan sano. No, no había forma de perdonarse. Sentía las lágrimas acumularse atrás de sus ojos. Esas lágrimas nunca saldrían de ahí. En medio de su patético vagabundeo por senderos que se bifurcaban entre vegetación boscosa recibió el llamado telefónico de una mujer joven con la que había querido enredarse. Era muy hermosa, morena, pequeña, de cuerpo bonito. Y tenía veintitrés años, la edad exacta para él de acuerdo a las recomendaciones musulmanas: la mitad de su edad –treinta y tres– más siete. Pero no. Se sentía marcado. Estaba maldito. Envenenado. Habían pasado más de cuatro años de su separación. Pero había hecho daño. No había nuevas oportunidades para él. Hablaron un buen rato mientras él estuvo acostado en la yerba. En algún momento la había invitado a venir con él a la Ciudad de la Lluvia, pero después consideró que podía ser un error. Que podía terminar enamorado. Que lo más seguro era que lo echara todo a perder otra vez, dejando un reguero de sufrimiento y damnificados a su paso. No, él estaría castigado por un buen rato, no tenía derecho a ser feliz. Cuando le colgó, después de haberle dicho un par de cosas como ésas, se sintió patético y la poza de lágrimas que nunca iba a salir del fondo de sus ojos, creció un poco más.

¡Chas! ¡Chas! ¡Chas!

Él estaba en calzoncillos. Ella estaba en calzones y sostenes. La cosa ya se había desatado. Desde unos parlantes se escuchaban bachatas, cumbias, salsas. En medio del juego se ponían a bailar casi desnudos, qué delicia. Y venían los hocicazos, langüetazos, agarradas de culo, con el miembro bien parado, tirando tacazos, muertos de la risa, hablando de esto y de aquello. Se había pedido unas cervezas para amortiguar el whisky, y se las tomaba con largos tragos sonoros y espaciados.

Y a cada rato algo que le gustaba mucho: besos, muchos besos. Y agarrones. Una simulación del amor.

–¿No sabes si se puede conseguir coca?

–No, es bien difícil ¿tú le haces?

–No, pero si hay, le hago.

–¿Le hacís a la pasta? ¿Y a la marihuana?

Ni siquiera buscaba jalar coca en realidad, pero se las quería dar, porque sabía que era el vulnerable ahí. En cualquier momento entraba alguien, lo pillaba en pelotas, le robaba o quizás qué cosa. Que por último ella no pensara que era un niño incauto. Que supiera que algo de calle tenía. Que creyera que si alguien trataba algo no iba ser llegar y llevar.

Ella le contó que una vez había fumado mucha pasta y que no había sentido nada. A él eso le pareció una enorme ingenuidad. La miró con detención mientras se acomodaba para tirar a la próxima bola. Vio sus ojos grandes y sus pestañas largas. Sí, era pícara. No era tonta. Pero tampoco parecía ser mala.

Le dijo que mejor tuviera cuidado con eso de la pasta.

El amigo que tenía su pool en San Isidro, ése pool donde él iba cuando tenía algo así como doce años, había estado preso. Lo peor era que no había estado preso porque hubiese hecho algo malo, sino porque su papá era adicto a la pasta base. Como había hecho un montón de malos negocios, para que no lo embargaran le transfirió todo a su hijo, que para esa fecha apenas había cumplido los 18 años. Entonces su amigo de San Isidro tuvo camiones, galpones, botillerías, una pequeña mina. Un espejismo lleno de venenos, porque cuando todo se cayó a pedazos, y ya no se podía responder por las deudas, el que cayó en cana fue él y no su padre. Menos mal estuvo en la cárcel de San Isidro, que era una cárcel más bien tranquila. De hecho, algunos la llamaban “El Internado de Hombres” porque más que cárcel parecía colegio. Pero de todas formas las había sufrido todas: la injusticia, la traición, el resentimiento, la más horrible decepción. Años más tarde, estando en un asado a la orilla de un río con el padre de su amigo, lo había visto llorar, un poco borracho y atormentado por sus acciones. Por supuesto él no había querido hacer nada de eso, decía con una lata de cerveza en la mano, los ojos llorosos, en la penumbra ya, al lado de una parrilla con carne chamuscada.

–Cómo iba a querer meter a mi propio hijo preso por algo que había hecho yo. Nunca pensé que, pero pasó. Sé que no tengo perdón, lo único que quiero es alguna vez en esta vida librarme del peso de tantos errores que he cometido.

Gracias a experiencias como esas, él sabía que la vida está llena de esos errores. A todos nos advierten del peligro de cometerlos. Pero todos tropezamos, todos caemos. Y bueno, hay que decir que no queda más que levantarse. Pero a veces quedan huellas, heridas profundas que no se cierran; zanjas oscuras que pueden atormentarnos a la hora de los quiubos, pecados horribles que cuesta tanto perdonarse. Que cada cuál haga lo que pueda.

–Ay, yo también he visto tanta cosa, dijo ella, mientras le ponía tiza a su taco.

Una vez, cuando el circo andaba en Coquimbo, ella había acompañado a un amigo suyo a comprar pasta base a una población en los cerros. Las casas eran destartaladas y pequeñas, de material ligero. Unas pegadas a las otras, con pequeños patios interiores de tierra, con sogas, plantas mustias y cachivaches. O bien con ampliaciones hechas a la mala: tablas, plásticos, pizarreño, tanta cosa hechiza. Nada distinto de lo que había visto en otras partes. En ese entonces ella no sabía muy bien qué era eso de la pasta. Su amigo era payaso. Era tan joven y le hacía acordar a su hermano Benjamín. Era tan chistoso, a ella le gustaba bastante, tenía ojos claros y buen físico, pero cuando le daba por la pasta cambiaba, se le acababa el ingenio, se oscurecía, se quedaba callado, en un trance turbio por un buen rato. Ella se preguntaba ¿qué le hallarán a esa cosa? La casa a la que llegaron era de un amigo del payaso. El amigo y su señora vivían ahí y también le hacían a la pasta. Se notaba que se querían, pero estaba esa cosa, ese bicho ahí en medio, agarrándolos, chupándolos desde una parte que no se podía ver. Ahí habían pasado dos días. Es decir, de un día para otro. Habían llegado a la hora de almuerzo, durante una tarde nublada. Era uno de esos días tan tristes, tan plomos que hay en Coquimbo. Al final del día se había despejado, pero había oscurecido casi al tiro porque era otoño. Y luego habían pasado toda la noche ahí en esa. Ella no fumaba pasta, pero los acompañó tomando copete y fumando cigarros. Ellos habían estado un pipazo tras otro. Y el que más fumaba era el payaso. Ella se fue a dormir y ellos quedaron en esa. Al otro día se despertó y todos estaban como raros y querían comprar más. Así es que ella volvió al circo dejándolo ahí, prometiendo que no iba a contar donde habían estado.

–O sea que podrías decir que estuviste en el infierno de los payasos.

–No sé si tanto. Pero tal vez sí. Yo no entendía muy bien qué era lo que les gustaba tanto de esa cosa. Un día la probé. Fumé harto, pero no me pasó nada.

–¿Y el payaso era tu pololo?

–Algo así, éramos más amigos que nada.

Ella no conoció el infierno en el que había estado el payaso después. Porque en algún momento él ya no volvió más. Se quedó pegado con unos gitanos en María Elena y falló a todas las funciones. Después el circo no tuvo de otra que partir sin él. Desde entonces nadie ha sabido nada sobre su paradero. Es posible que viva ahora instalado en la angurri y que ya nadie pueda reconocerlo del todo, porque pasaron muchos años y la gente cambia con esa cosa, se chupa, se opaca, se disloca y se ensucia.

Él prefirió obviar esa historia tan curiosa de ese circo que había llegado a San Isidro. De esos circos tan pobres que no tienen ni perros. Ahí unos payasos se pusieron a tomar y uno se violó a otro. Entonces el violado partió donde los pacos y lo denunció. Después apareció en los diarios. El payaso malo parece que hacía eso a cada rato, es decir, se violaba a los hombres con los que se ponía a tomar, pero después confiaba en que nadie diría nada por la vergüenza, o bien porque les quedaba gustando, quién sabe. Como sea, se preguntaba cosas como si el payaso violador haría de las suyas con la cara pintada. Una cosa siniestra ¿o no? Parte del turbio repertorio del infierno de los payasos.

La mesa de pool había terminado hace rato y se habían dedicado a darle a las bolas sin ningún orden ni interés. Pero habían seguido dándose besos largos y jugosos, apretándose mientras bailaban, tocándose mucho. En un momento ya no se aguantó más y tiró a la mujer sobre la mesa con ganas de hacerle el amor ahí mismo. Ella le dijo que no se podía, que ya habían pillado a unos y hubo dramas. Se bajaron y justo después golpearon la puerta. Otro whisky, otro ron.

Se vistieron riéndose y mordiéndose los labios. Pasaron al privado al fondo del local. Había dos sillones de cuero negro, una barra de baile bien penca y mal pintada. Las paredes eran rojas y había una luz tenue. Se sentaron uno arriba del otro. Más besos. Más caricias. Hablaron y hablaron. Ella tenía tres hijos. Tres hijos de tres padres distintos. Era un detalle sin importancia, porque eran buenos hijos: la querían mucho, la trataban como reina. Le hacían masajes y sopita cuando estaba con la caña. Decían “es que trabajó tanto mi mamita”. Qué bello, pensaba él, qué lindo que sea así, que los hijos la quieran mucho, ella debe quererlos mucho, debe hacer todo esto por ellos, ojalá nunca la juzguen mal.

Mientras habían estado en la barra del bar ella le había hablado de su padre. Volvió a preguntarle por él ¿había muerto hace poco? Hace un año. Había tenido una muerte muy bella. Fue activo casi hasta el final. Trabajaba todavía, le daba alimento a los animales, salía a comprar, acompañado eso sí. Veía y escuchaba bien. No digamos que qué bruto que bien, pero bien todavía y para esa edad. Un día, a los 103 años, se dio cuenta de que se iba a morir. Nadie sabe muy bien cómo se dio cuenta, pero así fue. Se acostó entonces y los empezó a llamar a todos para despedirse. Les dio consejos, arregló sus asuntos, al parecer no pidió perdón a nadie, porque no le parecía haber hecho mal a nadie. No estaba triste, todo lo contrario. Estaba contento y tenía antojos: pedía que le trajeran distintas cosas, sabiendo que era la última vez que las iba a probar. Pidió tomate, pidió digüeñes, pidió nalca. Pidió un poco de cazuela de pava. Pidió cervecita. No comía mucho, apenas los probaba, era como para recordar las cosas buenas que le había dado la vida. Y entonces llegaron esos días largos en los que dormía y dormía y apenas se despertaba de cuando en cuando. Hasta que se apagó, como una pequeña luz extinguiéndose. Qué hombre más bueno.

Ya estaban curados. Ella más que él. Él pidió un whisky, lleno de hielo. Rico, fresquito, tomado a sorbitos cortos y pequeños, casi sorbeteados. Ella igual pidió un ron. Él le dijo ¿seguro que no quieres una corona? Digo, para que no te sigas curando. Que qué le pasaba, que ella tenía más aguante de lo que él creía. Entonces la miró y la encontró fantástica, risueña mientras lo abrazaba y le daba besos en todas partes. Tú me gustas, le decía, yo podría estar al otro lado, moviéndoles el culo a esos guatones y viejos feos para sacarles plata, pero estoy aquí contigo. Me gustas, te pareces a un actor de una teleserie venezolana. Estás rico. Tu pelito, los dientes parejitos. Tú también eres rica, le decía él. Engrúpeme, a ver, le dijo ella. Eres la mujer más interesante que he conocido en años, le dijo él. Eres delgada y suave, le dijo él. Tienes la espalda perfecta, le dijo él, haciéndole un masaje. Ay, nunca me la he visto, dijo ella risueña. Eres alegre y estás llena de vida, le dijo él. Me gustas, le dijo él. Quisiera hacer el amor contigo, en serio, le dijo él.

Pero algo pasó ahí. Algo se quebró ahí.

Ella lo miró con los ojos bien abierto y las pupilas dilatadas. Y algo cambió. Dijo que no era una puta. Que si acaso él no era como todos. Que si al menos tenía condón. Él tuvo que decir que no. ¿Viste? dijo ella. Los hombres la meten no más. Donde ven un hoyo la hacen ¿Y el sida? Él le dijo que él no era así. Págale 10 mil a una puta y ya. Yo no soy así, yo no soy maraca. Mira, pesada, voy a ir y le voy a pagar a una, pero lo voy a hacer pensando en ti. Eso sonó bastante feo. Trató de arreglarlo, vayamos a tomar afuera mejor. ¿Qué hora es? Son las cuatro ¿A qué hora tienes que salir de aquí? Falta poco, dijo. ¿Y, qué te parece? ¿Vamos a tomar por ahí? Cerveza, me encantaría tomarme unas cervezas. Bueno, dijo ella, yo sé dónde comprar unas cerca de mi casa. Pero no vayamos a mi casa, vamos donde una amiga que yo sé que me va a recibir a esta hora, ella me va a prestar una pieza que tiene.

Pero entonces se volvió a poner arisca. Yo me podría ir ahora contigo, dijo, el negro grande ese que te recibió es el que administra, pero somos nosotras las que mandamos acá. Y yo termino mi trabajo y soy libre, hago lo quiero. Pero yo me acuesto con alguien cuando estoy enamorada. Por eso todos esos huevones me preñaron y me dejaron tirada. Y cosas peores me hicieron. Así es que mejor te vas. Ándate.

Él no hizo muchos aspavientos. Sabía más o menos qué dirección podía tomar el asunto bajo esas circunstancias. Además, tuvo la certera impresión de que ella lo estaba protegiendo. Claro, era así, quería protegerlo del infierno de los payasos. De todas formas bajó las escaleras malhumorado, con la cara caliente y el cuerpo tenso.

*

Recordó que en el cajero había visto un diario completo tirado en el papelero. Caminó borracho pero no tambaleante. Entró. Sacó 20 mil pesos más. Quedaba además plata en los bolsillos. En el papelero aún estaba el diario. Lo tomó y fue directo a las hojas de avisos donde ofrecen servicios sexuales. “Carlita. Delgada, besadora, bonita figura, cumplo sueños.” “$10.000” Diez mil, tal como había dicho la Reina Bárbara de La ciudad de la lluvia. A la salida del cajero se decidió a llamar. Las calles estaban desiertas y el pavimento húmedo relumbraba con la luz de los faroles. Llamó a Carlita. Cuatro y tanto de la madrugada. Sí, ningún problema, todavía te puedo atender. Le dio una dirección. Una calle en la esquina de otra calle. Es fácil llegar. La plaza de la Ciudad de la Lluvia estaba a una cuadra. En el semáforo unas mujeres muy ruidosas en una camioneta no supieron decirle dónde quedaba la dirección. Un taxista con pasajeros le explicó que quedaba muy cerca de ahí. A unas cuatro cuadras, derecho. Bajó caminando. Llegó a la esquina. Era una casa donde parecía habitar un basilisco. De latón, chueca, chata, dos pisos. ¿Sería esa? No había luces prendidas. Volvió a marcar el número. Una mujer se asomó por una ventana y lo saludó. Una reja se abrió mediante una cerradura electrónica. Al costado de la casa había una escalera de madera cruda y a medio caer. El interior estaba mucho mejor acondicionado y no era una pocilga, pero sí se movía cuando uno caminaba en ella. Hola mi amor, fue lo primero que le dijo Carlita. Acá somos todas estudiantes de obstetricia, explicó. Pero ella era más vieja que el hilo negro, por lo menos así le pareció con todo lo borracho que venía. Dio dos tarifas. Dijo que no daba besos. Pero el aviso… Se equivocaron. ¿Y no hay alguna que dé besos? Sólo estoy yo disponible. Pasaron a una pieza con una luz rojiza producto de una lámpara con un pañuelo rojo encima. Era una cama de dos plazas. Le pidieron el dinero. Dio el dinero. Le pidieron que se desnudara. Se desnudó. ¿En serio no das besos? En serio. ¿Y abrazos? Se rió. Claro que daban abrazos. La abrazó. Se quedó dormido durante los veinte minutos del servicio. Cuando se despertó, no estaba seguro de lo que había hecho con la puta. ¿Lo habían hecho? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Fue con condón? Ojalá haya sido con condón.

Caminó solo, fumando, recordando perfectamente el camino hacia la residencial, diciéndose que era mejor pensar que era un tipo extraño, una especie de payaso, sí un payaso triste, eso era lo que él era. Un payaso triste, con un nuevo tormento en su pequeño infierno privado. Claro, quizás cuánto tiempo iba a pasar antes de saber a ciencia cierta lo que había hecho. Si era algo para la risa, o era algo para seguir viviendo atormentado. Sí: un payaso triste, eso era lo quera. Y es que era mejor pensar algo así antes de creer que era un estúpido a secas.

* * *

(*) Este cuento pertenece al libro "El infierno de los payasos" publicado en Noviembre de 2013 por Ediciones Altazor. El infierno de los payasos es el segundo tomo de una trilogía de libros sobre el demonio y el infierno, cuya primera entrega En el regazo de Belcebú fue publicado por la editorial Perro de Puerto de Valparaíso el año 2011.