Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Cristián Geisse Navarro |

Autores

|

La Culebra

Por Cristian Geisse Navarro

(cgeissenavarro@gmail.com)

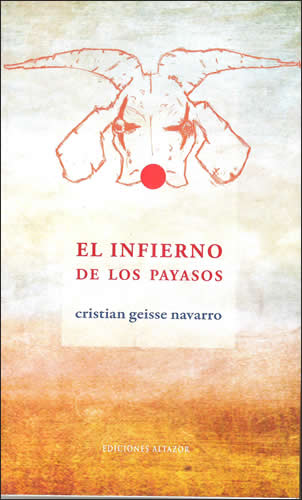

Este cuento pertenece al libro El infierno de los payasos publicado en noviembre de 2013 por Ediciones Altazor. El infierno de los payasos es el segundo tomo de una trilogía de libros sobre el demonio y el infierno, cuya primera entrega En el regazo de Belcebú fue publicado por la editorial Perro de Puerto de Valparaíso el año 2011.

.. .. .. .. .. .

Maricones, pensó, huyeron como ratas del barco que se hunde. Pero qué más da. Voy a hacerlo todo yo, quién los necesita. Enojado avanzaba por la calle a las seis de la tarde, sintiendo el zumbido de las micros despeinándolo, el tráfago de la ciudad dándole con todo, ensañado en contra suya. Pero él no se iba a dejar aplastar. Titiriteros titiriteados, eso es lo que son, pensaba. Largo y barbudo, con pantalones rotos, polera a rayas zurcida aquí y allá, medio pelado aunque con sus buenas mechas cayendo sobre los hombros. Narigón, los ojos hundidos, las mejillas chupadas, aunque con la panza de chimpancé donde correspondía. Largos trancos, medio desesperados, avanzando muy rápido, como huyendo, buscando refugio, un lugar donde esconderse de todo por un rato. Ya van a ver, lo voy a hacer todo solo, farfullaba por dentro; ya van a ver, maricones.

Titiriteros titireteados, pero él era el único libre ahí, el único verdaderamente decidido, los demás eran traidores. Al final ¿quién había empezado la compañía? Él. La compañía era él. Desde el inicio, cuando los títeres eran feos y mal hechos, cuando nadie sabía moverlos bien, cuando a nadie se le había ocurrido que podían llegar tan lejos, él, él había estado ahí. Quizás esos habían sido los mejor tiempos, nadie pensaba en plata, todo era por amor al arte. Y bueno, por amor a Susana. Con Susana habían empezado su pequeña fábrica de sueños. Y todo parecía perfecto hasta que apareció el perro del Luiso, haciéndose el huevón. Es cierto, en ese tiempo él tomaba mucho y con dos cervezas se ponía odioso; también era cierto que varias veces había menospreciado el trabajo de Susana, pero sólo quería tratarla con el rigor del oficio, exigirle el máximo en su empresa de amor. También era verdad, había estado pensando en dejarla, en terminar varias veces, le estorbaba un poco, era un lastre, no le permitía ir más allá. ¿Y dónde estaba Luiso? Ahí estaba el maldito, acechando, con los dientes afilados, listo para dar el salto al menor descuido. Y por supuesto le terminó quitando la mina. De todas formas se hizo el huevón, cosas así no podían afectarlo, así es que se mantuvo trabajando con ellos a pesar de lo incómodo que parecía todo.

Al principio al menos disimulaban, pero ya después estaban en esa etapa en que no se sueltan las manos y se dan besos en público. Y estando él ahí. Igual no más, había que seguir con el cuento. Eran los últimos días de “El beso negro de la muerte en primavera”, la obra que habían inventado entre todos. Es decir, él la había inventado y los demás ayudaron con los detalles ¿o no?, ¿quién se podía atrever a decir que no había sido así?, pues así había sido: La Culebra siempre había sido él. Al final las peleas eran constantes, por esto y por lo otro, llegaste tarde, te olvidaste de traer el enchufe, le falta una cuerda a la guitarra, dejaste destapado el pegamento, hasta cuándo dejas destapado el pegamento, me carga cuando dejan destapado el pegamento. En el fondo se estaban odiando hace tiempo: Él odiaba al Luiso y a Susana juntos, y el Luiso y la Susana lo odiaban a él. Pero necesitaba la ayuda de ambos. La música la había hecho el Luiso y Susana tenía que representar todos los personajes que él no podía hacer. Las cosas iban de mal en peor y un día, antes de que reventara todo, se terminó para siempre: la Susana quedó preñada y eso ya era un poco más difícil de sobrellevar. Igual no más él fue todo lo polite que pudo. Los felicitó con la cara llena de risa, aunque disfrutando lo que se les venía: los hospitales, los gastos, el fin de la libertad. Ríanse ahora, les doy tres años más, decía mentalmente mientras les palmoteaba la espalda y los abrazaba con fuerza, imaginando las peleas que iban a tener cuando se vieran sobrepasados: tirándose platos, sacándose en cara el pasado, haciendo las maletas para irse, llegando al juzgado, pagando la pensión alimenticia. Siguen juntos los huevones, quién lo iba a decir, incluso tuvieron otra guagua. Pero ahí están: el Luiso marcando el paso en una oficina pública y la Susana con sus tallercitos en el hospital. Váyanse a la chucha. Por eso había buscado a gente más profesional, La Culebra tenía que seguir adelante, es más, tenía que dar un salto cuántico.

Y entonces se juntó con Los Clave. De lejos se les olía el talento. Alguien diría que lo que se les olía más bien era el tufo a trago y la patada a yerba. Bueno, también. Pero nadie podía dejar de aceptar que hacían bien la pega. Gente valiente, con ganas de hacer las cosas. Todos se complementaban perfecto: el músico, el escenógrafo, los actores. Y todos chistosos. Ahora tenía sed, de solo acordarse de ellos tenía sed. Sabía que era una cosa refleja, pero no podía evitarlo. Más allá, al frente en esa plaza había una llave. Tuvo que pasar entre los autos, trotar un poco y llegar hasta bajo esa banca. Qué ridículo era todo. Él, qué ridículo era él. Corriendo entre los autos se sintió un imbécil. Nunca había podido correr como la gente. Era como si las piernas fueran a un tiempo distinto a los brazos. Y tenía que hacerlo moviendo la espalda hacia adelante y hacia atrás. Ese era un movimiento reflejo, que nacía más bien de la vergüenza, de un pánico escénico que le venía sólo por correr. Quizás alguien, alguien conocido lo viera. Qué horror. Cómo esa vez cuando se encontró con su ex compañera de curso, la cuica de la Josefa Ardiles. En el momento menos apropiado: recién se había comprado quinientos pesos de pichanga y se la iba echando a la boca. Justo estaba en el cranch de una cebolla, cuando ella se bajó de un tremendo auto frente a él. Se sintió mal de ser quien era. Se sintió ridículo. Viejo ya, medio pelado, con barba y la melena, la ropa vieja y ajustada. Más encima comiendo pichanga. Pensó en hacerse el huevón, pero no pudo. Sus miradas se cruzaron por más de tres segundos. Ese era el límite. Si corres la vista antes, te puedes escabullir. Pero algo pasó y tuvo que parar y hablarle fingiendo una alegría triste y falsa. Y se inició una de esas conversaciones mariconas, de gente que vivió en un mismo espacio, pero que nunca se cayó bien, que nunca tuvo nada en común. Ahora menos. Pero ya se habían saludado y había que continuar con el ritual vacío de cómo has estado, yo bien ¿y tú? aquí, digamos que bien. Cuando le habían preguntado qué hacía no se atrevió a decir titiritero, tampoco artista, qué chucha, se las sacó con eso de algo por aquí algo por allá. Ella era abogada, trabajaba como fiscal en tribunales de familia, tantos dramas, por dios. Un hijo. Casada. No lo conoces. Es ejecutivo de una minera. Hablemos. Bueno, te doy mi número. Jugadas estúpidas, pérdidas de tiempo: le dictó mal el teléfono por si tenía la mala ocurrencia de llamarlo. Ella fingió anotarlo, pero no lo hizo. Un beso. Qué gusto verte bien. Lo mismo digo. Ahora, cada vez que veía un auto parecido al de Josefa Ardiles, levantaba un poco el pecho y no podía evitar caminar como un imbécil, disimulando suficiencia, seguridad. ¿Por qué se había acordado de esa mierda? Ah, bueno, sí, si lo viera ahora, agachándose, torciendo el cogote para alcanzar con la jeta la llave. También había que agarrarse el pelo con la mano para que no cosquilleara en los cachetes o en los ojos. Si lo reconocieran así, en esa pose, qué horror. Igual no más, la sed era la sed ¿o no? Pero era verdaderamente incómodo tomar agua así. Además, el hilo de agua que salía no era suficiente. Había que aspirar para adentro, con el cuello chueco y la quijada a lo papiche. Tremendo show ¿para qué? para nada en realidad. Por lo demás esa sed no era verdadera, era un reflejo. Claro, le había dado por acordarse de Los Claves. No de Los Claves del final, esos maricones que habían abandonado el barco, no. Esos le hacían subir la presión, se ponía colorado, le daban rabia; pero sí de Los Claves del inicio, de Los Claves de “Dos curas”. Igual mejor ahora era levantarse, peinarse a la mala, y otra vez atravesar la calle esquivando los autos con ese trote imbécil que no podía disimular. A la próxima calle iba a empezar a subir por los cerros hacia la casa por fin.

Los Claves: buenos recuerdos los primeros recuerdos. Se habían conocido en el Bar Asbesto. Estaban ahí haciendo una obra de títeres. No era muy buena, pero eran chistosos. Y tenían músicos. Cuando terminaron se les acercó para saludarlos. Y junto con un par de cervezas empezó la magia. De ahí no se separaron nunca más. Algunos de ellos se fueron a vivir al taller. Posiblemente hayan sido los mejores tiempos de la compañía: La Culebra vivía en medio de ese optimismo ingenuo, de ese entusiasmo, de esa espontaneidad y de todo ese jolgorio como en su medio natural. De hecho, cuando él la había fundado, la había fundado para sentirse así.

Siguiendo el espíritu que los animaba montaron “Dos Curas”. El nombre era preciso. Era la representación del chiste ese de los dos amigos que no se veían hace años y se encontraban en la calle, los dos convertidos en curas. Ambos, por separado, habían sido acometidos por un Tonto Morales de proporciones y habían sentido la imperiosa necesidad de darle un nuevo rumbo a sus vidas disipadas, a esas vidas de putas, trago y droga. Entonces se habían metido al seminario. Y ahora se encontraban ahí en la calle, ordenados ya, oleados y sacramentados ya, y se saludaban con esa tensión del pasado que te visita y te condena. ¡No puede ser, tantas lunas sin verte! ¿Qué ha sido de tu vida, cómo hay estado? Se te ve bien. ¿También te hiciste cura? Es que un día me abutagué, ya no me cabía más vino, me flotaban los ojos en trago, y todos los tetes en los que me metí, y las apagadas de tele, y la angustia, y todas esas cosas, hasta que reaccioné, me di cuenta de que la vida que estaba llevando era vacía y que sólo Cristo podía salvarme. Aleluya Gloria a Dios: mi historia es la misma. Alabado sea el Señor. Eco, alabado sea. ¿Y tú, donde estai haciéndolas de cura? En La Polvada tengo mi parroquia ¿Y tú? En Villa Seca. Pero si estamos cerca incluso. Nos vamos a ver siempre entonces. Así parece. Podríamos hacer una misa juntos, o alguna actividad, para recordar viejos tiempos. Podría ser. Oye, una pregunta. Pregunte no más compadre. ¿Y hace cuánto que no se manda una farrita, cumpa? ¿Una farra? Desde antes del seminario, fíjese compadre. Yo también. Es que para qué vamos a andar con cosas: apenas te vi, me dio sed, y se me ocurrió que un día de estos podríamos ir a darnos una vuelta a recordar viejos tiempos, una cosa suave, una cervecita en algún local. No me parece mala idea. ¿Cuándo podría ser? Yo creo que podría ser ahora mismo. Oye, pero después nos tenemos que confesar eso sí. Clarímbanos: Yo te confieso a ti y tú me confesai a mí. ¡Pero con penitencias suavecitas! Obvio, bien suaves, por algo somos amigos. ¿Es un trato? Es un trato. Espérame un poco entonces, que voy a ir a cerrar la parroquia y a pedir unos pesitos prestados de la limosna. Yo también, nos juntamos por acá cerca. Listo. Y fueron, despacharon a las viejas beatas y cerraron temprano. Se cambiaron de ropa, se quitaron las cruces y los escapularios, dejaron un cartel en la puerta de la iglesia que decía “Voy y vuelvo”, y partieron. Se encontraron en el centro. Empezaron con una sola cervecita pero se terminaron tomando como cinco mil jabas y quedaron odiosos. Se fueron a meter a una casa de putas. Hicieron un escándalo porque no querían pagar, los echaron a patadas y se pusieron a pelear. Entre los dos dejaron en coma al cafichón, le robaron la plata cuando estaba en el suelo y fueron a comprar unos rones. Quedaron raja los curas, más odiosos todavía. Se metieron a una iglesia, robaron un copón de oro y un crucifijo de plata y los fueron a empeñar por jaleis, y así siguieron por los siglos de los siglos, hasta que después amanecieron uno por un lado y el otro por otro y ninguno de los dos sabía donde estaban ni se acordaban muy bien de lo que había pasado. Se juntaron como cuatro días después. Ya, ahora toca confesarse. Suavecita la penitencia puh maricón, acuérdate que tenimos un trato. No te preocupís: Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Has pecado, hijo? Mucho Padre. Cuéntame tus pecados, hijo. Bueno, padre: Resulta que hace poco me encontré con un amigo de la infancia, y bajamos a pueblo a tomarnos unas cervecitas, pero nos embalamos, tomamos mucho y nos pusimos odiosos, snif. Cálmate, hijo, y prosigue. Dejamos la mansa cagá, padre, nos violamos a una monja. ¿A una monja? Yo no me acordaba de eso. Sí, padre: peleamos, asaltamos, nos drogamos, robamos... ay, padre. No te preocupes, hijo, Dios es todo misericordia y perdonará tus pecados: reza un padre nuestro y un ave maría. Gracias, padre. No llores, hijo. No lloro, padre. Ahora cambio, hijo. Sí, cambio, padre: Ave María purísima. Sin pecado concebida. Cuéntame tus pecados, hijo. Son muchos, padre. Lo sé, hijo, cuéntamelos no más. Bueno, padre: Resulta que me encontré con este amigo de la juventud. Con él traicionamos el sagrado sacramento del sacerdocio, padre. Mentimos, robamos, cometimos reiteradamente el pecado de la gula y la lujuria, padre; caímos en el aborrecible vicio de la sodomía. ¿Sodomía? Sí, con los tragos y la droga, padre. ¿Sodomía dices? Sí, padre; menos mal que yo hice de hombre. ¡¿Cómo?! Yo no quería pero mi amigo insistió. No mientas, hijo, no te tomes a broma el sagrado sacramento de la confesión. No miento ni me lo tomo a la broma, padre. Tus pecados son muchos, hijo, pero Dios es capaz de perdonarlo todo. Lo sé, padre. 25 mil Padres nuestros y trescientas mil aves marías, más un credo por cada vez que pierdas la cuenta ¡¿Cómo?! ¡¿Cuánto!? Lo que oyes, hijo: 25 mil Padres nuestros y trescientas mil aves marías, más un credo por cada vez que pierdas la cuenta. Te pasaste, maricón, no podís ser así, teníamos un trato, judas, traidor asqueroso. MIRA MIERDA, YO, CUANDO HUEVEO HUEVEO Y CUANDO TRABAJO, TRABAJO, ¿ME ESCUCHASTE? El final no era bueno, pero sí era bueno el desarrollo. Así es que había que jugársela con los efectos especiales: Todo debería empezar en el confesionario. Los recuerdos se remontarían a la infancia y a la juventud. Con la guitarra–sintetizador que tenía el Mono había que imitar coros celestiales alternándolos con heavy metal. Las versiones de los dos curas tenían que mostrar diferencias: uno debía tener un rango más alto que el otro, uno iba a ser cardenal o algo así, mientras que el otro iba a ser cura párroco no más. El primero tenía que ser cuico y el otro tenía que ser medio flaite. El cardenal tenía que ser más hipócrita, así es que contaba algunas partes suaves de la historia. Pero igual tenía que mostrar la hilacha, agobiado por la culpa y la moralina, le echaba la culpa de todo al diablo y a su amigo. En esos episodios el Cardenal debía verse angelical y el amigo aparecería transformado en un endriago, tentándolo, acicateándolo, obligándolo a tomar, jalar y a ir a lo de las putas: su visión de las cosas debía ser oscura aunque chistosa. En una parte –eso se llegó a hacer– totalmente jalado, se sentía poseído por Satanás y de un crucifijo en el cuello sacaba una cuchilla y tajeaba a un judío. Después tenían que cambiar de puesto en el confesionario y se mostraba la versión del cura párroco, más fiel a la realidad, mostrando las cosas casi tal cual como habían sucedido, incluida la parte en que el cardenal hacía uso de sus influencias para entrar al convento de Las Carmelitas, donde bailaban cumbias con las monjas y hacían el amor a descampado. Ahí los títeres se desnudarían, sacándose el disfraz, mostrando las puras manos que hacían una coreografía sexual con pantomima. Después las escenas homosexuales, y el balazo de salva en el ojo del cafiche. Todo debía ser sincronizado pero salvaje. La obra iba a terminar con el mismísimo diablo abrazando a los amigos, oficiando el principio de una misa, con dos acólitos rubiecitos metidos bajo el altar.

Por supuesto no había salido así.

La verdad es que en la obra real todo fue muy rústico y la música no había acompañado del todo. Los efectos especiales eran caros como para tenerlos todas las funciones –luces, humo y esas cosas– y les faltó tiempo para hacer todos los títeres, por lo que tuvieron que reducir la historia. De todas formas hicieron un circuito por los bares y se hicieron algo conocidos, sobre todo en tocatas pankis y algunas peñas universitarias. Como fuera, quién lo iba a dudar: La Culebra era mejor que los marionetistas afeminados, que se las daban de culteratosos y usaban música clásica. “Corazón de madera” se llamaban. Una cursilidad horrible. Puros clichés y cosas mamonas: habían hecho la representación de El Alquimista de Cohelo, y con esa obra se presentaban en la socialité: eran insoportables. Después hicieron El caballero de la armadura oxidada: una mariconada tras otra. Con ellos andaban la Susana y el Luiso, acarreando a sus guaguas de acá para allá, y con ellos partieron una temporada al extranjero. Que se fueran a la chucha, ya le tocaría a él, ya impondría su ley en la titirología mundial, porque por ese tiempo no aspiraba a menos. Igual no más les había hecho una buena y un día, a la mitad de una presentación callejera, les robó una maleta con una de las marionetas y un micrófono inalámbrico. Se habían visto obligados a hacer un nuevo muñeco que les quedó mejor que el que se había robado. Además al rato consiguieron igual ese financiamiento para partir a Europa, los huevones fruncidos. Pero el mal rato no se los quitaba nadie. Habían salido del país, claro, pero pronto le tocaría a él. Era cosa de que se pusieran las pilas no más, y La Culebra iba a dar en el blanco.

Lo malo era que eran todos muy lanzados.

Sí, por lanzados todo había terminado como terminó. Pero eso ya era pasado. Sí, se habían bajado del barco los maricones, pero ya saldría él adelante, solo. Era cosa de recomponerse. No tomar tanto. Pero no, ya había empezado de nuevo: no había que tomar más, simplemente, nada más de trago. Ni drogas. ¿Cómo podía ser tan difícil? Difícil era, de hecho, lo había intentado antes y lo más que había durado había sido un mes sufriendo, viendo como todos la pasaban bien mientras que él se moría de aburrimiento, apretando los dientes, rascándose la cabeza, totalmente desasosegado como mero espectador de una farra tras otra. Y sus amigos no habían ayudado en nada. Le ponían la botella en la boca, insistían, le mostraban la coca y le dejaban una raya echa por un buen rato. Era por eso que todo había fallado hasta ahora, por eso que ahora tenía que parar a descansar apoyado en el poste. Sin darse cuenta había agarrado la subida más empinada. La casa quedaba más lejos de lo que él había creído. Hace años que no llegaba allá caminando. Se había aburguesado, esa era la verdad. Bueno, si es que se podía considerar aburguesamiento tomar una micro y un colectivo para llegar a la casa. Igual no más. Si hacía ese mismo recorrido dos veces al día, seguro recuperaba el estado físico. Cómo podía haber llegado a tanto. Se habían ganado el fondo, pero se habían gastado toda la plata antes de hacer nada. No era su culpa. Dentro de todo, él era el menos indisciplinado y el más responsable. Y por alguna razón las cosas se habían puesto malas, turbias, tóxicas. El exceso. Ya no eran jóvenes. Bueno, por lo menos él: tenía cuarenta y dos, cuarenta y dos años y todavía vivía con su tía. Vieja culiá. Pero era por resistir. No se la podían ganar, no podía abandonar el barco. Los demás sí lo habían hecho. Dijeron algunos que era por un tiempo, pero él sabía que lo habían abandonado del todo. Uno ya tenía familia, no podía seguir dándoselas de payaso. La vida es dura. Otros dos, simplemente se habían disuelto en el aire, se habían desarmado solos, se dejaron llevar por la inercia y ya no hacen nada. Tomar, eso es lo que hacen. Y vender la pomada. El otro se había quedado pegado en la coca, hasta a la pasta le hacía ahora. Eso le pasaba por juntarse con gente tan penca. Él ya no, ya no le hacía. Lo había dejado todo, tenía que resistir. Bueno, el trago, el trago era algo más difícil, pero ya pronto lo lograría. Todo por el arte, ¡por helarte de frío! Eso era lo único que había conseguido en todos estos años. Y no se podía culpar a nadie más. Lo había tenido todo para triunfar, para destacar y salir de la mediocridad. Había sido el chiche de su madre toda la vida. Ella le había pagado todos sus caprichos: lo había dejado estudiar filosofía, después historia, después sociología. Todo lo dejaba a medias, se aburría, no, lo suyo era el arte; y más allá del arte, la vida misma. Después incluso le había financiado ese año entero estudiando trompeta en la capital. La verdad es que era muy poco lo que había aprendido. Para hacerlo había que haber empezado de niño. Con treinta y tantos años recién empezaba a hacer lo que un pendejo de 11 años hacía con facilidad y destreza. Por supuesto lo dejó. Y su madre, recriminándolo, pero permitiéndole vivir con ella y su tía, cuidándolo hasta su muerte. Pobre madre, lo había perdido todo en la apuesta. Quizás sí había sido ella la culpable de todas las desgracias y pellejerías que vivía ahora. Si siquiera le hubiera exigido algo más de disciplina, si tal vez lo hubiese obligado a terminar al menos una de las cosas que había empezado. Ahora estaba ahí, viviendo en esa casa a medio arruinar, pechando de la jubilación de esa vieja chica de mierda que le gritaba a cada rato. Vieja maldita. Era cierto, todavía le lavaba, a veces hacía el almuerzo y mantenía la casa. Dentro de sus tristes posibilidades, claro, porque tenía 81 años ya. Y cojeaba. Y empezaba con sus achaques. Era rabiosa la vieja. Y le gustaba recriminar. Pero con él no conseguiría nada. Aunque para qué andamos con cosas, era sin duda más persistente que él. Posiblemente más fuerte. Seguro que era por su infancia rural. La gente que crece en el campo es dura de matar. Esta vieja por ejemplo: todos los dientes que tenía, que eran más de los que tenía él, eran suyos originales. Y la vieja se comía una manzana diaria con sus mismos dientes octogenarios. Y cagaba como reloj. Y se levantaba como a las seis de la mañana y se acostaba a las nueve. Cómo era dura la vieja. Todavía acarreaba atados de ropas, sacaba los tachos de basura, iba a la feria y volvía a la casa cargada de bolsas. Quejándose todo el rato eso sí. Pero lúcida y fuerte. Nunca se enfermaba. Todo el mundo decía que los iba a enterrar a todos. Pero si se moría la vieja, ¿cómo lo iba a hacer él?, ¿trabajar? Ni dios lo quiera. Además no tenía niuno, ni para hospital ni funerales. Iba a haber que empezar a llamar a esos familiares pudientes con los que no se hablaba casi nunca. Era fácil ver que lo despreciaban un poco. Por artista, decían. Este huevón no sirve para nada. Vago de mierda. Quizás era cierto. Pero no había que desanimarse. Había que seguir avanzando. Por ahora, por lo menos despegar el hombro del poste y llegar a la casa. Seguir por esas calles entreveradas, parecido al laberinto de confusiones en el que había vivido hasta ahora. Las calles torcidas, las casas en ruinas, los gatos en las ventanas, las sogas que cruzaban de una ventana a otra en los callejones, los atados de cables, los zapatos colgando del alambrado, las veredas altas, las calles bajas, los autos pasando por el pavimento lleno de hoyos. Decir que ése había sido alguna vez un barrio pudiente. Ahora venden pasta base casa por medio. ¿Hasta cuándo iba a ser pobre? ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no llegaba nunca el éxito, el reconocimiento, los aplausos que merecía? Si tuviera una pizca del talento del maricón del Manuel ¡todo lo hacía sin esfuerzo! Y se le ocurrían las ideas más brillantes. Rubiecito, habilosito, bonito, qué rabia. Él había inventado hacer ese acto de hipnotismo con el Matusalén, el títere cabezón, de ojos hundidos y barba blanca. Había empezado como jugando, rellenando antes de que empezaran las funciones de “Dos curas”, mientras los otros se gastaban parando el escenario y ubicando los muñecos. Fue en esa tocata panki donde agarró el mono y se puso a hablar con voz profunda, haciendo que el títere mirara con ojos fijos, penetrantes. Ya habían puesto la tela y estaban acomodando las cosas cuando se dieron cuenta de que había mucho silencio, demasiado para ser una tocata punk. Se asomaron por encima del paño y ahí estaban todos viendo con cara de imbéciles cómo el Manuel tenía a dos panketas con la boca abierta y los ojos fijos en el Matusalén. De pronto, chasqueó los dedos y dejaron caer la cabeza dormidos como rocas. Un oooh, general llenó la sala. Después les habló: al de mohicano azul le dijo que bailara como mariposa. Y ahí estaba el muy idiota, saltando de aquí para allá, moviendo los brazos para arriba y para abajo como yendo de flor en flor. Después al otro, al del candado al cuello, lo hizo jalar challa. Cómo se reían de los pobres imbéciles. Cuando los despertó no se acordaban de nada y el resto de los panketas aplaudían como aturdidos, sin saber si lo que habían visto estaba bien o mal, si era bueno aplaudir o no. Por supuesto cuando terminó “Dos curas” les quisieron sacar la chucha los dos panketas y sus amigos, así es que poco menos que salieron arrancando. Pero el Manolo volvió a hacer el acto en otro local. Y casi se hicieron famosos, al punto de que el acto de hipnotismo de Matusalén se comió a “Dos curas” y en varias ocasiones se presentó él solo mientras el resto de La Culebra se dedicaba a tomar como condenados. El Manuel, conchadesumadre, bendecido por los dioses con talento. Como esa vez cuando se le ocurrió eso de los títeres que se revelaban contra los titiriteros. La cosa salió casi sola, por alguna razón los demás le compraron inmediatamente y sin esfuerzo la obra ser armó al tiro. El escenario era un poco aparatoso de transportar, pero se podía armar fácilmente: tres paneles de madera y cartón pintado por un lado y el otro, de tal forma que combinándolos y dándolos vuelta servían para representar varios lugares distintos. En el primer acto se ponían tres paneles con la forma de un cubo abierto y se podían ver las paredes de un taller parecido al que tenían entonces, aunque exagerando la ruina, con los hoyos en las paredes, las telarañas, los poster de las otras obras de la compañía y de las minas en pelota que el caliente del Mono había llevado –según él– para inspirarse. Por aquí y por allá se veían telas, frascos de pegamento, un guitarra, virutas de madera, pedazos de espuma, títeres colgados o apoyados en una silla; tal cual el taller mismo. Y en una mesa pegada a la pared, un par de títeres de dedos botados, muertos. Entonces se despertaban. El truco era fácil y también se le había ocurrido al Manuel: tanto los paneles como la mesa tenían agujeros donde se podían meter dedos o manos, así se podía lograr la ilusión de que los títeres se movían solos. Ahí empezaba la obra, con el Clotario, un títere de dedo que se levantaba de la mesa del taller y empezaba a aleonar a los otros títeres, diciéndoles compañeros, es hora de liberarnos de la odiosa opresión de estos humanos malolientes y por fin vivir nuestra propia vida, despierten compañeros, levántense compañeros, sacudámonos de esta modorra, seamos capaces de avanzar hacia la independencia y la dignidad y zafarnos del yugo opresor de estos malos titiritero que nos explotan, no nos pagan, no nos permiten tener vida privada y nos mantienen alienados, víctima de sus propios demonios, títeres de sus más bajos instintos, pues ellos mismos son controlados por titiriteros que no son capaces de ver: la vanidad, los vicios, la codicia, el poder. Así seguía perorando Clotario, con ese sonsonete del discurso político izquierdoso de antes, con esa retórica y esa persuasión, hasta el punto en que el resto de los títeres se empiezan a levantar, a decir, sí señor, sí señor, a aplaudir en algunos momentos del discurso, a aclamar, hasta que repentinamente se ve entrar a un humano con una maleta amarilla y vieja, medio cocido viene, así es que sin darse cuenta de nada la suelta encima de Clotario justo en el momento más incendiario de su perorata, cuando iba diciendo que la mejor forma de liberarnos de la hegemonía cobarde e imperialista de los humanos consiste precisamente en ¡Plas! La maleta encima y se acababa la rebelión de golpe, los títeres que habían empezado a reaccionar caían otra vez dormidos y comenzaba entonces “La historia verdadera de la Compañía Golem” o como se le terminó conociendo: “Golem” a secas. Eran títeres de mesa y de cuerpo entero, los actores usaban muñecos que eran ellos mismos, es decir, el Manolo había conseguido que cada uno hiciera un títere igualito al actor, de tal manera que se representaban a sí mismos: uno hizo un panketa drogadicto, otro hizo un ejecutivo, el otro –el Oso, quién lo iba a decir– hizo una mujer, así es que tenía que travestirse para aparecer en escena; una cosa un poco gay, pero permitía darle dinamismo a la acción, porque se intercalaba una historia de amor turbulenta. Los títeres así interactuaban entre sí y con los actores, provocando ese juego de ficción realidad en la que al final uno no sabía bien quién controlaba a quién. Al Manuel se le ocurrieron una serie de juegos, como esas conversaciones de los títeres con el actor, es decir con ellos mismo, o esas discusiones donde los actores se intercambiaban títeres y se imitaban los unos a los otros en medio de una pelea de pareja. Pero lo que más conmovía era el drama profundo de darse cuenta al final que todos estamos controlados por fuerzas que van más allá de nosotros mismos y que apenas sí conocemos. ¿Cómo lo había logrado? Ojala supiera cómo: los temas tan densos y los juegos de roles tan complejos parecían sencillos y ligeros, brillantes verdaderamente, tanto que a él, al pobre imbécil que ahora caminaba por las calles quebradas y sucias del cerro todavía le parecía una especie de milagro todo lo que tenía que ver con “Golem”. De hecho, algo raro le produjo en el pecho sentir que esa caminata que estaba dando ya parecía haber sido representada en esa obra de títeres; claro, habían dado vuelta dos paneles en los que estaban dibujados los cerros, los faroles, la tarde cayendo, el perro meando el tarro de basura y el personaje, el títere de mesa, caminando y caminando, atormentándose por sentirse tan inútil, tan limitado, tan frustrado porque nada salía bien, y todo parecía costar tanto, tanto que parecía que alguien, quizás él mismo, le impedía llegar a donde quería ir. Maricón. El Manolo fue el primero en irse. Y se llevó más encima al Mono y la Pelao. O sea que ya no tenían ni música ni luces. Y bueno, él también se hubiera ido con él si hubiese decidido seguir haciendo títeres, pero en vez de eso el Manolo se fue en la tremenda volá y dijo que la obra le había hecho darse cuenta de que en realidad él se encontraba siendo titireteado por su ego, que tenía que liberarse de esa vanidad y se metió a una de esas sectas jipis que se van a la cordillera, donde todavía anda el maricón “buscándose a sí mismo” y desperdiciando todo ese talento como si fuera la cosa más fácil de encontrar.

Igual, gracias a “Golem”, La Culebra agarró más prestigio que nunca y los que quedaron aprovecharon el vuelo y postularon al Fondo Nacional de Creación Teatral y ganaron. Pero no era lo mismo. Hubo que conseguir otro músico y otro iluminador. Más encima quedaron los más curados. Así es que la cosa no duró mucho y cayó por su propio peso, porque para más cagarla, el Vampiro –el músico que consiguieron– era también traficante, con lo que tenían merca a cada rato, y si faltaba sabía donde conseguir.

A la mitad de esos delirios fue que salió la idea de hacer con la plata del fondo –como cinco millones–, “Abelindo y Cocaín”. Apenas llegó la primera plata se pagaron los sueldos y se compraron materiales, pero en medio del torbellino decadente en el que se habían metido, la mayoría se la gastó toda en puras huevadas y ya con el segundo cheque, sin haber hecho casi nada, sin siquiera tener el guión terminado, decidió tomar las riendas del asunto –no por nada él era el ejecutor responsable– y en vez de pagarles los sueldos que se iban a gastar al tiro en trago y drogas, se le ocurrió comprar sin aviso una furgoneta para hacer una gira artística, terminar la historia en el camino y montarla por primera vez en un pueblo perdido por ahí. Era una idea genial y cuando él llegó con la cachurreta esa, tocando la bocina como de auto de payaso, echando humo por todos lados, los malditos se reían del gusto hasta que les contó que había pagado la primera cuota con los sueldos de todos. Entonces se engrifaron, y el Danilo con el Machuca lo mandaron a la mierda y se fueron dejando el proyecto botado. Y para variar quedaron los peores: el Vampiro y el Tenso, el trafica y el angustiado. Seguramente el Tenso no se fue porque se quedó el Vampiro, que fue el primero en decir que él tenía unos amigos que podían sumarse al proyecto, con lo que reclutaron al Rayo y al Chatarra, y todo se fue a pique, porque recién subidos en la furgoneta prendieron los pitos, sacaron el trago y se mandaron una farra de tres días. Al final, lo único que alcanzaron a resolver sobre “Abelindo y Cocaín” fue que Cocaín tenía que ser el bueno y Abelindo el malo. Un día se despertaron durmiendo en un descampado cerca del desierto, lejos de la carretera, y nunca más pudieron encontrar la furgoneta con todas las cosas adentro. Entonces sí, riéndose de él, los maricones de mierda se habían bajado del proyecto, y él como ejecutor responsable había quedado con la tremenda deuda, porque aparte de tener que devolver la plata porque nunca iban a hacer la obra, también debía ahora la furgoneta. Conchasumadre, cómo cansaba que todo saliera así de mal, cómo cansaba que todo fuese tan difícil, cómo cansaba que todos los maricones se bajaran a cada rato del barco y quedara él siempre solo remando y remando para desembarcar en ningún puerto. A penas quedaba una cuadra para llegar a la casa, ya se había hecho de noche, pero lo mejor era sentarse en esa piedra para esperar a que se calmara la respiración. Tenía buena vista por lo demás: desde ahí se podía ver el millón de luces turbias de la ciudad enfebrecida, palpitante, encorvándose en subidas y bajadas, con todas esa vueltas, esa maraña de laberintos y ese montón de detritus humano fermentando, retorciéndose, viviendo la pesadilla de sus sueños rotos. Pero no, para qué bajonearse. Él iba a salir a flote solo. Él iba a montar sólo “Abelindo y Cocaín” ¿Cómo? Todavía no sabía muy bien. Había que empezar por el guión, tener clara la película en la cabeza, después tratar de llevarla al papel. Sí, llegando a la casa se iba a sentar a tirar líneas y no se iba a acostar hasta que tuviera algo definido. Ojalá no estuviera tan cansado. Ojalá no estuviera tan solo contra el mundo. Igual no más la iba a hacer. Claro, él iba a representar tanto a Abelindo como a Cocaín, de hecho, Abelindo y Cocaín iban a ser el mismo personaje, algo así como el Club de la Pelea, o mejor como el doctor Jekill y Mr. Hyde. Claro: solo al final la gente tenía que darse cuenta de que eran el mismo. Ya había algo. Era cosa de llegar a la casa y empezar a tirar líneas. Ojalá no estuviera tan cansado. Ojalá no tuviera tantas ganas de tomar cerveza. Pero no, se levantó decidido y avanzó hasta llegar a la puerta de la casa. Se buscó las llaves en todos los bolsillos, pero no se las encontró. Por la cresta, tuvo que golpear la puerta. Ya estaba oscuro y su tía debía de estar acostada viendo la teleserie. De seguro iba a ponerle cara y le iba a reclamar. De hecho, tal cual, escuchó el ¡¡quién es!! agrio y violento de la vieja. Y ahí la tenía, abriendo la puerta con las mechas blancas para todos lados, la cara de odio y un cuchillo brillando en la mano ¿qué hace con ese cuchillo, tía, por la cresta? Mira huevón, no sé si no te hay dado cuenta, pero no estamos viviendo precisamente en el paraíso. Si alguien golpea la puerta a esta hora, perfectamente puede ser un volao de mierda con ganas de meterse a la fuerza a robarme lo poco que tengo, ya ha pasado por aquí cerca, pero voh, de qué te vay a preocupar si no tenís ni donde caerte muerto ¿qué te van a robar a voh?, ¿esos pantalones de diseñador que andai trayendo?, ¿trajiste algo para comer? porque no hay nada, parece que queda una raspa de porotos en la olla, aunque están de hace mucho tiempo ahí, tú verai entonces cómo lo hacís, lo que es yo, ya estoy acostada viendo la comedia y no quiero que nadie me huevee más, así es que arréglatelas solo. Buena onda la vieja culiá. Revisó la olla de la que había hablado la vieja y de hecho quedaba comida. El hambre era mucho, así es que pasó por alto el tono algo grisáceo de unos porotos y los incipientes pelitos blancos que se veían en otros; le echó un poco de agua y calentó la olla por un rato. Y bueno, más allá quedaba medio botellón de vino. Tomar o no tomar, esa era la cuestión. Un solo vaso, uno solo. De hecho es bueno para la salud. Uno solo mientras hierven los porotos. Otro más, no es malo, malo es cuando uno se emborracha. Además, si no se tomaba algo, después venía la desesperación, el desasosiego. No estaba malo. Y ahora, uno más acompañando los porotos que ya estaban listos. Para qué usar plato, mejor en la misma olla, total, así se lava menos. Cuchareó sin misericordia, con pequeñas pausas, solo para llevarse el vino a la boca. Era bastante, pero la caminata había sido larga, así es que terminó raspando la olla para después dejarla en el lavaplatos. Y bueno, todo lo que había pensado: se puso a buscar un lápiz y un papel para trabajar tirando líneas en el guión. Pero no por eso no se iba a tomar un último vaso de vino. Mejor no ensuciar vasos y tomar del cuello de la botella no más. Un lápiz, un lápiz. En su pieza no encontró nada. Qué cansancio. Se sacó los bototos, por fin, después de tanto rato. Los pies le palpitaban. Besó la botella. Nada de besos, un buen trago, el último. Prendió la televisión y la dejó reverberando frente a sus ojos. Como el aparato era muy viejo, las imágenes se veían borrosas y de color sepia, pero necesitaba escuchar ruido, distraerse un poco mientras pensaba en cómo lo iba a hacer para permanecer despierto y trabajar en el guión. Otro trago más. Qué cansancio. Dejó el botellón al lado de la cama. Cuando los ojos comenzaron a cerrarse bajo el peso del sueño, supo que tenía que levantarse inmediatamente para evitar caer dormido. Pero no pudo hacerlo. Tal vez el vino podría ayudar a levantarse. Sí. No. No funcionó y comenzó a cabecear de nuevo. Tenía que mantenerse despierto, tenía que levantarse y encontrar un lápiz. Se dio un minuto más para hacerlo, la caminata había sido larga, la comida todavía estaba tibia en el estómago y el vino había apaciguado el ánimo. Qué cansancio. Qué difícil mantener los ojos abiertos. Y de pronto, sin saber cómo, se vio a sí mismo de nuevo caminando por los cerros, por calles que parecía reconocer, pero que en realidad no había visto antes. Se empezó a fijar en la noche, algo deslucida, con manchones celestes brotando de algunas estrellas, y las luces de la ciudad allá abajo, naranjas, gruesas, con textura; eran como una pintura. Entonces algo hizo clic dentro de él, se dio cuenta: era el escenario de la obra ¿Abelindo y Cocaín? No podía saberlo, tenía que ir a buscar los títeres, si los tenía frente a él, seguramente los podría hacer hablar y podría empezar a tirar las líneas para el guión. Comenzó a bajar entonces por las calles cuando se dio cuenta de que no avanzaba casi nada, que le era muy difícil salir del lugar donde estaba. Entonces miró sobre sus hombros y se dio cuenta de que alguien tenía su mano metida en la espalda. No podía ver muy bien quién era, trataba de torcer el cuerpo, pero no lo lograba, seguramente el idiota que lo tenía retenido no quería que le viera el rostro. O sea que eso del Golem era verdad, o sea que todos somos titireteados por alguien. Era importante saber quién era en este caso, era fundamental saberlo. Era posible que fueran Abelindo y Cocaín, los dos juntos; y de hecho, cuando pudo girar el cuerpo vio a un títere de dos cabezas, pésimamente terminado pero con unos ojos de vidrio que parecían reales, se movían y lo miraban. Con razón todo estaba tan mal en su vida, si esos dos títeres tan feos eran los que lo controlaban, estaba destinado al fracaso total. Se enfureció y quiso avanzar más rápido, tal vez zafarse del control de esos muñecos fieros y mal hechos, pero no lo logró. Desesperado se volvió con la intención de empujarlos, tal vez golpearlos. Por sus caras se veía que era imposible hablar de nada con ellos, nunca entenderían razones. Entonces, al girarse, se encontró con la sorpresa: detrás de ellos se encontraba alguien más controlándolos a todos juntos. Se demoró un tiempo en darse cuenta de que era su tía que sonreía con los pelos blancos desordenados y varios dientes menos. Qué vieja se veía. Pero no. Detrás de ella había alguien más que la controlaba a ella ¿Susana? ¿Su madre? No se podía ver bien; su rostro era una cosa indefinida, indiscernible, hasta que comprendió que no era ni Susana ni su madre, sino que eran el Tenso y el Vampiro. Qué aberración. Claro, cómo no lo había entendido antes, si era algo clásico: vampiros, los dos eran vampiros, era obvio, por eso podían controlarlos a todos desde la distancia, ¿o no era esa una de las características de esos monstruos? Claro que sí y ahora él estaba ahí, bajo su dominio. Tenía que resolver, pensar, cómo zafarse de ahí, correr, huir como fuera. Pero desde lejos se les veía la sonrisa y la maldad: no lo iban a soltar nunca, nunca. Un vértigo profundo se apoderó de él, una intensa desesperación se instaló en su pecho, una angustia insoportable. Se despertó de pronto, sobresaltado. En la televisión se escuchaba un comercial de una máquina masajeadora, un llame ya interminable. Recordó el sueño, había sido un sueño fantástico, tenía que anotarlo, le podía servir como guión de la obra. Claro, todo se iba a arreglar así: la solución había venido en sueños, nada más tenía que hacer memoria y acordarse bien de lo que había soñado. Recordó de repente que no tenía ni lápiz ni cuaderno cerca. Uf, ya mañana anotaría todo. Había sido tan vívido, en colores brillantes, una cosa algo enmarañada, extraña. Iba a ser una obra tremenda. Apagó la televisión, se quitó los pantalones y se cubrió con las frazadas de esa cama que no hacía hace más de un mes. Mañana, mañana anotaría el sueño. Se sintió algo orgulloso por la complejidad con la que su mente era capaz de inventar sueños, sin duda una muestra de su inteligencia. Cerró los ojos. Ya mañana anotaría todo.

Cuando despertó a las 8 de la mañana, lo primero que hizo fue buscar un lápiz y un papel. Su tía tenía uno en el baño, lo usaba para resolver puzles. Tomó un cuaderno muy viejo que encontró en un estante y se volvió a acostar en la cama. Sus ojos se cerraron dócilmente y volvió a dormir una media hora más. Al despertar, aún tenía el cuaderno y el lápiz en las manos. Hizo un esfuerzo, pero no pudo recordar el sueño, no pudo recordarlo. Se trataba de un títere, era un títere feo; recordaba su cara, era una cara doble. Pero no pudo recordar más. Tiró entonces el lápiz y el cuaderno al suelo. Se tapó con las frazadas y volvió a dormir.