Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Claudio Giaconi | Autores |

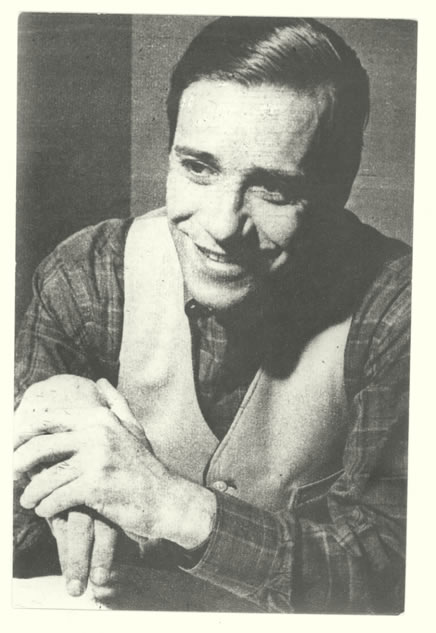

Claudio Giaconi (1927)

UNA EXPERIENCIA LITERARIA

Publicado en "Testimonios y documentos de la Literatura Chilena", de José Promis Ojeda

Editorial Andrés Bello, 1995

Tweet .. .. .. .. ..

Definir nuestra posición de nuevos escritores chilenos supone necesariamente un vistazo, aunque somero, a la generación inmediatamente anterior.

Antes de 1950, los nuevos escritores —algunos ya populares hoy día— eran aún seres anónimos. A falta de una ocupación más interesante, vivíamos entregados a una bohemia frenética y desesperada. Éramos un conjunto de jóvenes reunidos por el azar: el pintor Carlos Faz, muerto trágicamente a los 22 años; el poeta Enrique Lihn, el mismo Jodorowsky, hoy en Francia; Lafourcade, la pintora Carmen Silva, nuestra musa; Jorge Edwards, María Eugenia Sanhueza, el poeta Alberto Rubio... Bebíamos en las fuentes de la filosofía sartreana y, aunque no adoptábamos las formas exteriores de un existencialismo de music-hall, en privado dábamos pábulo por nuestras actitudes frente al medio social. Nos preparábamos, sin saber claramente para qué, en medio de torturas íntimas; pugnábamos por salir, por hacer oir nuestras voces. De vez en cuando, figuraban nuestros nombres en alguna publicación de escasa resonancia, y siempre relacionados más bien con algún aspecto de escándalo que de verdadero valor cultural. Los escritores más jóvenes en ese momento eran Francisco Coloane, Oscar Castro, Nicomedes Guzmán. Contaban con una vasta masa de lectores. Al no encontrar en ellos rasgos afines, nos sentíamos condenados a un aislamiento irremediable. Nuestros predecesores no se andaban con tantas dudas, iban recto al grano, a fines más o menos concretos: se orientaban hacia el campo social, hacia un esteticismo criollista o hacia la exaltación de valores vitales. En muy escasa medida dábamos visto bueno a aquella literatura; en todo caso, rechazábamos de plano la oficial: la definíamos despectivamente como "burguesa". Los escritores consagrados, pese a su prestigio y a sus premios, dejaban insensible a esta generación del 50", inconformista y rebelde, la cual prefería conocer la literatura extranjera. Y la razón era lógica. Los escritores maduros no tocaban nuestra sensibilidad, no teníamos nada que aprender de ellos, pues permanecían engolfados en asuntos que la juventud ya no vivía. Nos encontrábamos en una etapa de inquietudes nuevas, con nuevas perspectivas filosóficas y estéticas.

Los rasgos que unían a estos jóvenes ultraindividualistas —que entre sí sostenían relaciones violentas y de acerba crítica— eran todos aparentemente negativos: inconformismo, rebeldía, pasión iconoclasta, apatía por problemas que no fueran los del individuo, escepticismo y desencanto. No aceptábamos la vida tal como se presentaba; queríamos mejorarla, transformarla, pero sólo ofrecíamos los problemas, no la solución. Cada uno de nosotros era en sí una protesta. Estábamos especialmente dotados para poner el dedo en la llaga. Éramos asociales, en el sentido más lato del término, es decir, ajenos a la cábala literaria que, como mal endémico y hasta necesario, se destilaba en tertulias y cenáculos. Todo nos parecía corrupto, sospechoso, desagradable, feo. Como individuos éramos típicos outsider, mucho antes de que el vocablo se pusiese de moda. No comulgábamos con intereses de grupos, ni de partidos; no adheríamos a convencionalismos, realizábamos un proceso de lenta maduración personal, observando el mundo al margen del núcleo social al cual pertenecíamos, éramos poseedores de un sentido critico sobremanera desarrollado. En lo político —qué duda cabe— éramos radicalmente escépticos: no creíamos en partidos ni ideologías; conceptos como "democracia", "patria". "honor" no eran para nosotros sino palabras huecas que, a modo de un vocabulario enfermo, habían perdido su tono, en un mundo en que —al decir de Pierre Mabille— hasta Dios era metido en el redondel de aventuras dudosas. Flotaba en el aire la desconfianza y hasta la agresividad, el rechazo inapelable de valores tradicionales. En el fondo, la nueva generación anhelaba manifestarse, obtener el reconocimiento, lograr eco, establecer diálogo.

Nuestro programa, a grandes rasgos, era el siguiente:

1. Superación definitiva del criollismo.

2. Apertura hacia los grandes problemas contemporáneos; mayor universalidad en concepciones y realizaciones.

3. Superación de los métodos narrativos tradicionales.

4. Audacias formales y técnicas.

5. Mayor riqueza y realismo en el buceo psicológico.

6. Eliminación de la anécdota.Ahora, con la perspectiva que nos han dado algunos años, podemos ver que el desplazamiento del criollismo ha obedecido ciertamente a razones más profundas que las dadas por ciertos cronistas, que sólo se han ocupado de él para tratar de sepultarlo de una plumada. El criollismo, como aporte al desenvolvimiento literario chileno, ha representado un valor innegable, pero llegó a momificarse al convertirse en un recetario convencional, al suprimir el élan personal. Nosotros quisimos escribir los libros que no habíamos leído, porque obedeciendo a Alain comprendimos que se llega a ser artista haciendo uno mismo lo que quiere leer, así como para un pintor no hay otra manera de ver un bisonte que pintándolo. Por este camino comprendimos que, en primera instancia, la creación artística era para la propia función, para uso íntimo. Ya sé que dirán a esta altura: "No, señor, se escribe para los demás..." Conforme, pero sólo en la medida en que la creación artística es fiel a esa íntima visión de lo que uno quiere leer —escribiéndolo— para que otros también lo conozcan y lean.

Siguiendo con el criollismo, hemos pensado que debe analizársele con cierto detenimiento. ¿Por qué el criollismo se encarna preferentemente en el huaso y en el agro? Creo que las motivos habría que ir a buscarlos en el abstruso y nada literario dominio de la economía, rama del saber que me es un tanto ajena. Pero he aquí mi modesta opinión: Cuando el salitre era la principal entrada del erario nacional, la literatura estaba, consciente o inconscientemente, dando importancia a esas temas: el norte, el minero, la pampa, etc. Hay toda una literatura que lo confirma. A partir de la gran crisis salitrera, la atención se derivó hacia otros aspectos de nuestra realidad productora: la solución se la buscó en el campo. Desde entonces, el fomento de la agricultura constituyó el programa de los gobiernos. La atención estatal se volcó en este asunto, todas las miradas se volvieron hacia el campo y, como un reflejo lógico, los escritores también volvieron su mirada hacia la tierra. Ellos respondieron a un fenómeno de incitación colectiva. La literatura como reflejo de las necesidades de una época había cumplido su cometido.

Posteriormente, los problemas de Chile han sido tanto del orden económico, como de otros órdenes, tan reales como los anteriores, pero más sutiles. Son males cancerosos, ocultos, abstractos: la relajación moral, la corrupción política, administrativa y social, la quiebra de los valores tradicionales, el aislamiento del individuo y su ocaso en cuanto a tal, para ser reemplazado por kafkianas y deshumanizadas instituciones; el fracaso del matrimonio, base de la familia y del futuro social, etc. La literatura, pues, cambió de rumbo, porque tuvo que responder a incitaciones diferentes. Seguir en el criollismo equivalía a hacer lo que hace el avestruz. Había problemas de más urgente denuncia, era preciso sacarlos y mostrarlos. Es lo que se ha hecho con posterioridad a la "generación del 38". Los problemas de una época crean y determinan su estética. Ante estos problemas hay dos posibles reacciones: reflejarlos o evadirlos. Simultáneamente a Nicomedes Guzmán y sus epígonos, que reflejaron fielmente su momento histórico, floreció otro grupo de escritores muy bien dotados, pero un tanto anémicos, ajenos al compromiso que, lejos de reflejar aquellos problemas los eludieron, creando una literatura de evasión, exquisita, de elite. Su escasa circulación encontraba eco en minorías cultas y refinadas: es el caso de los mandragoristas Braulio Arenas, Anguita, Teófilo Cid. Tales escritores de gran inteligencia y de brillantes atributos intelectuales, estaban abiertos a la inquietud espiritual del mundo entero, y recibían la influencia de la literatura francesa de vanguardia en su parte menos acorde con nuestro temperamento, aquello que para nosotros eran bonitos juegos estériles. Todo fenómeno de expresión creadora supone una previa ubicación del objeto receptor. La unilateralidad de tales escritores se debía, tal vez, a que escogían temas vagos y subjetivos, de raigambre europea, que no sintonizaban al momento actual chileno. Por tal motivo, el chileno no se ha sentido interpretado por ellos. Los nuevos escritores se identificaron en forma muy parcial con ese otro grupo de iconoclastas. Simpatizaban en ese aspecto de abierta comprensión de los grandes problemas del hombre, pero se distanciaron en ese punto en que la literatura debe elegir entre ser una forma de arte por el arte, sin más finalidad que ella misma, o la literatura que apunta hacia fines determinados, ya sean psicológicos o sociales. Previsiblemente ese grupo de escritores tan bien dotados no dio novelistas, excepto uno, nada desdeñable: Guillermo Atías que, justamente, abjuró de esa actitud esteticista. Nosotros sabíamos —nuevamente con arreglo al concepto de Alain— que no hay sentimiento estético puro, que son nuestras pasiones —el amor, la ambición, la avaricia— que se volvían estéticas por la purificación. El hombre no debía llegar a la belleza ya purificado, caso contrario, sería esteta y no artista. Los nuevos escritores se sabían en un país en formación. Teníamos la sensación de que todo estaba por hacerse, empezando por lo primero: derribar a los monstruos sagrados e intocables, desenmascarar la complicidad de la mentira. Hemos sido fieles con el fin más legítimo de la verdadera prosa: la de ser intérprete de una época. Los periodos decadentes de la literatura coinciden con el olvido de esa premisa tan necesaria. ¿Qué teníamos en común con las pirotecnias surrealistas? Nada. Éramos otra cosa, no se sabía claramente qué, pero éramos algo distinto, en todo caso, más pujantes, más vitales, más briosos, menos finos por la finura misma, menos refinados por el refinamiento mismo; queríamos hacer algo de nuestra literatura y con nuestra literatura. Si lo hemos conseguido es cosa que aún no puede colegirse, pero nuestra mirada está puesta en esa otra realidad, equidistante del localismo criollista y del exquisitismo importado de Paris.

Nosotros comprendimos una verdad muy simple: que la novela chilena se definía por limitaciones geográficas: una novela del norte, una del centro y otra del sur. Las obras que nos hablaban de faenas mineras pertenecían al primer tipo, las del segundo tipo se ubicaban con preferencia en Santiago con un atuendo personal característico (conventillos y bajos fondos, los angurrientos y los hijunas); el tercer tipo lo conformaba el criollismo que se extendía aproximadamente desde Curicó al sur: vacas, trillas, espuelas, hasta desaparecer del escenario, vale decir, hasta Chiloé. Podían agregarse algunos matices a esta clasificación un tanto burda, y demostrar que en Chiloé no terminaba la literatura chilena, pues a esta altura asomaba la novela isleña o chilota, y aún más al sur, el relato magallánico... Y todo esto, sin olvidar un tipo independiente: la novela del puerto que, en verdad. forma legión...

Comprendimos que en ninguna de estas parcelaciones geográficas aparecía el hombre chileno visto en profundidad, como ente metafísico, pues el chileno no era ni el centro, ni el norte, ni el sur; el marco geográfico era sólo su circunstancia. El común denominador de lo chileno quedaba ausente. Comprendimos entonces que era necesario llegar más allá de un simple mundo objetivo o meramente documental. Es lo que la generación de los mandragóricos intentó hacer en sus infortunadas incursiones en prosa; digo infortunadas, pues era esencialmente una generación de poetas, y la poesía y la ficción son dos géneros perfectamente diferenciados y no queda impune la experiencia de controvertidos. Comprendimos que la expresión de un estado de alma escrita por un novicio era inmensamente más significativa que la descripción prolija de una faena agrícola hecha por un maestro. Se había caído en el olvido de que el objeto principal del escritor era crear situaciones y personajes que recogiesen vibraciones humanas significativas en cuanto a tales, en su singularidad y no en su relación con tal o cual circunstancia, ya fuera huelga minera o esa naturaleza de cartón piedra usada por los criollistas seguidores de Mariano Latorre. Nosotros somos frutos de una reacción. Como artistas teníamos un criterio forjado en una crisis de valores, es un descoyuntamiento doloroso. Éramos más conscientes del momento histórico, y no se crea que lo éramos porque estuviésemos más preparados o tuviésemos más títulos para ello: éramos más conscientes por necesidad. Era cuestión de vivir o morir. Muchos se han preguntado qué buscábamos. "¿Qué buscan estos jóvenes anárquicos? Plumas patricias se encargaban de tildarnos de locos y hasta de granujas. ¿Qué buscábamos? Ya lo hemos dicho en artículos y ensayos breves: tal vez "desfacer las entuertos". Estábamos haciendo una renovación. No aceptábamos los valores tradicionales, habíamos sido educados en colegios que en su asignatura de "castellano" incluían libros que nos hacían bostezar y que, años después, dueños ya de juicio crítico, pulverizaríamos, no encontrando en ellos vigencia alguna.

Pero este espíritu iconoclasta en muy contados casos alcanzaba visos de frivolidad, o de escándalo promovido para llamar la atención, como aquellos surrealistas que hicieron nacer sus piruetas del cadáver de Anatole France. Este espíritu iconoclasta estaba motivado por un profundo inconformismo. Habíamos recibido una pesada carga de costumbres, hábitos, gustos que, a la postre, actuaban sobre nosotros como un traje demasiado estrecho. Nos negábamos a aceptar aquello que nos imponían como bueno por la simple razón de que el hábito lo había decretado así. Apartamos de nuestra vista todo vacuo oropel y aguzamos nuestras pupilas para ver aquel residuo último de las cosas, y aprisionarlo. Demostrarnos que era posible crear en prosa sin recurrir a la anécdota. Sabíamos que lo que valorizaba a una obra literaria —tanto como a una pintura o a una melodía— era su capacidad de enriquecimiento de la realidad sensible y no la sujeción a ciertos moldes establecidos. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a enunciar un problema que ocupa la atención de ensayistas y comentaristas de nuestra literatura: la cuestión de la chilenidad. Debo decir, en primera instancia, que éramos ajenos a la expresión de una chilenidad de utilería, o de giros del tenor siguiente: "L'escopeta está cargá, allí en la risqera. ¿Te quean pieiras pa l'honda?" Esto para nosotros no era lo chileno, era simplemente hablar mal. En la captación de la realidad chilena actual salían al paso variados obstáculos. Estábamos ya muy lejos de Blest Gana, y su ingenuo naturalismo, que era la más alta expresión de chilenidad en cuanto a espíritu, no necesariamente en cuanto a calidad. En el autor de Martín Rivas se encontraban sintetizados los rasgos esenciales que conformaban lo típicamente chileno, porque en tiempos de Blest Gana la multiplicidad de rasgos convergía a formar un todo susceptible también de ser expresado como todo, cosa que no encontrábamos nosotros debido a un desmembramiento de realidades, sin rasgos uniformes. Crear caracteres y personajes no era como alinear un ejército. De buenas a primeras nos hemos visto impedidos de recoger lo único de esa realidad, su cosa esencial. Con posterioridad a Blest Gana ha venido el lento proceso de integración con lo universal, que culmina al parecer en la generación de escritores a la cual pertenezco. Hemos ido mostrando el alma de la chilenidad, no su apariencia, no sus aperos. Hemos comprendido que para evaluar el consejo de Tolstoi: "Describe bien a tu aldea y serás universal', era necesario ser más sutil. Porque atenerse a la sola letra del consejo tolstoiano llevaba a una expresión pobre, inexacta, mentirosa. Tolstoi se refería a describir el alma de esa aldea, su psicología a través de un conjunto de personajes.

Ahora, saliendo de la literatura y viendo el fenómeno desde un ángulo general, es fácil advertir rasgos que diferencian substancialmente a nuestra generación de las precedentes, los hombres y mujeres que en la actualidad oscilan entre los 20 y los 40 años han nacido con una herencia desastrosa; han nacido de un mundo en descomposición, atemorizado, amenazado, acobardado. Hemos nacido junto con las profundas y repentinas mutaciones de una civilización vertiginosa que no da tiempo para la maduración coherente, progresiva y armónica: hemos madurado como a martillazos en aquellos aspectos más afectados por el cambio: el religioso, el político, el social, el económico. Este avance arrollador no ha dado tiempo para que las generaciones mayores caminen al mismo paso que las recientes. El divorcio ha sido inevitable. Creemos, sin sombra de petulancia, que no somos el resultado de una trayectoria. Hemos nacido por generación espontánea, no hemos nacido de una tradición, y en caso de que ésta exista —ya en lo literario, en lo político, en lo jurídico— no la acatamos, pues sentimos sospechosamente que ella se amolda a cánones caducos, inactuales, que dejan sin expresar lo recóndito, lo esencial, lo verdaderamente importante, y que esas leyes fueron creadas para la defensa de un patrimonio, pero no para la expansión de ese patrimonio que beneficie a todos. La ignorancia recíproca también ha sido inevitable; los movimientos no coinciden. La generación precedente se aferra al legado recibido de nuestros abuelos que, aplicado al orden actual vacila y se derrumba; las nuevas generaciones vagan entretanto disponiéndose a dar el gran salto definitivo. El presente casi no existe, se vive en pretérito o proyectado hacia el futuro. No contamos aún con pautas seguras para seguir una acción en tiempo presente. Al parecer, aquí reside el conflicto: somos algo así como huérfanos, desprovistos de pasado y no terminamos por embarcamos en la gran aventura que nos señala el cambio que hemos vivido. La fe religiosa está lejana; a veces pensamos nostálgicamente en su efecto reconfortante, pero también abrazamos la fe —o presunta fe— científica. No se necesita ser un Pico de la Mirándola para comprender que la ciencia es prepotente, soberbia y destructora. Podemos decir, junto con Bertrand Rusell, que una de las cosas más tristes del momento actual es que quienes manejan el poder son torpes, y quienes poseen fantasía e inteligencia se ven inmovilizados por la duda y la indecisión. Necesitamos caminar un largo tránsito antes de llegar a vislumbrar posiciones definitivas. Lo que vayamos descubriendo lo iremos entregando. Por el momento, quién lo duda, no hemos cumplido aún nuestro ciclo.

Leído en el Segundo Encuentro de Escritores Chilenos, Chillán, 1958

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Claudio Giaconi | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

UNA EXPERIENCIA LITERARIA.

Por Claudio Giaconi (1927).

Leído en el Segundo Encuentro de Escritores Chilenos, Chillán, 1958.

Publicado en "Testimonios y documentos de la Literatura Chilena", de José Promis Ojeda.

Editorial Andrés Bello, 1995