Poco me importa, de Andrés Florit: una poética de reacción

Por Carlos Henrickson

La deriva por la ciudad es uno de los fundamentos claros de la modernidad poética. Desde el central artículo de Baudelaire, El pintor de la vida moderna, de 1863, ese exilio liviano del flaneur, que pasa  despreocupado sobre esa ciudad que se transforma incesantemente, se constituye como una de las situaciones privilegiadas del artista: ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede definir torpemente.

despreocupado sobre esa ciudad que se transforma incesantemente, se constituye como una de las situaciones privilegiadas del artista: ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede definir torpemente.

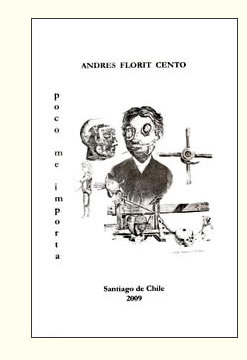

Sin duda, esa figura del flaneur, algo indolente y con cierta conformación nerviosa que reinvierte toda su energía en el vicio de la contemplación y la posterior representación de aquella fantasmagoría extraída de la naturaleza -esa figura no corresponde en absoluto a la para hoy simpática imagen del escritor que denuncia la injusticia o el carismático iluminado que hace de sí mismo el ombligo de su concepción del mundo. Por lo mismo, hacerse acompañar de un desasido verso de Pessoa y habitar conscientemente un lugar de reacción ante la “revolución” posmoderna, son un par de los corajes detrás de Poco me importa (Santiago: autoedición, 2009), de Andrés Florit (Santiago, 1982), en que el autor irrumpe desde ya con provocaciones de peso ante las exigencias con respecto a la situación de la obra literaria. Ante el deber con respecto a un futuro que parece imponer a coros el mundo, el autor impone otro deber tanto más importante, y por lo demás legítimamente propio del poeta: el desasimiento necesario y consciente –presente- del artista moderno.

Un índice de esto puede verse en “Tendido sobre la hierba”:

Tendido sobre la hierba

escucho a unos pájaros

y poco me importa

saber sus nombres.

El desasimiento –poco me importa- impone a Florit una definida y provocadora reacción ante una poesía omnisapiente cuya altura sobre el mundo permita redimir a éste o a sí misma. El consciente hedonismo sencillo que este poema eleva como enseña dicta, quizás, el programa de la escritura de Florit: el no saber como gesto consciente, sin nada de inocencia, como punto de partida para la posibilidad del lenguaje poético.

Y esto porque la palabra, y el mismo nombrar las cosas y los seres se van poniendo en entredicho en una vivencia poética sin el espectáculo estruendoso del demiurgo. En éste último, este gesto es inicial y constitutivo; en la modernidad poética, conservada en el gesto reactivo de Florit, el nombrar es prácticamente una necesidad pesada y confusa para la expresión de esa muerte acumulada en nosotros. El divorcio con el logocentrismo es, entonces, decidido desde la crisis del sujeto poético (Lo que digo / no soy yo, en “Quién es éste...”), que tampoco encuentra sosiego en el callar (cfr. “A la vieja usanza”) y a quien la ciudad le pesa como una necesidad en la que es necesaria la transformación poética. Y más aun si hablamos de una en particular: aquella de las 3 de la tarde, ya sin prisa, en que constituye un pecado corregir la ortografía de los muros -esto es, un espacio libre de eventos cuya representación o explicación se hace imposible. Tan sólo funcionará para ello la liviana ambición del croquis, la representación aproximada y conscientemente subjetiva del plasmador de imágenes.

Esa preferencia por la contemplación conjuga otro perfil para la decidida reacción desde la modernidad de cara a la crisis del lenguaje y del sujeto. La presencia de las cosas (y hasta la huella de la presencia de las cosas) aplasta su denominación: la pregunta heideggeriana se diluye ante la absoluta realidad de lo que se mueve, se desplaza, se va y no deja de indicarse a sí mismo como pasado, un pasado que logra coexistir y ser presente bajo el sello de la inquietud. No resulta casual ni inocente, en este sentido, la indicación a The Californians Tale, de Twain.

Una poética con este recurrente vínculo a lo pasado, esta reacción: sería absurda y fuera de lugar si no encontrara una palabra justa, y ahí radica la virtud final de Poco me importa. La creencia en la labor poética como una búsqueda de una expresión más precisa de la realidad, que sepa que tiene una vocación demiúrgica crítica, condenada a la sordera en una época sorda –ésa es la alimentación ética preponderante en la poética de Florit: Tartamudear es un comienzo. En este sentido, aunque corresponda recalcar la poca solidez de la obra como totalidad –existen notorias diferencias estilísticas entre los textos, y se echa de menos un programa que logre unificar el conjunto de poemas-, queda clara una intención de situar a la creación literaria en la medida justa de su poder o su impotencia. El poema final del libro es luminoso en este sentido: la obra literaria se inicia en la escucha más que en la ejecución de melodías.

En un medio literario en que la inquietud política se convierte en central –por lo que salta a ser “tema de turno”, necesario escalón para aprendices de burócrata-, y en donde se ha legitimado por parte de un par de poetas de la generación de los 80 invocar palabras con mayúsculas que tan sólo un militar o un funcionario de los militares habría tenido la cara dura de decir u ocupar burlescamente –para resumirlo en un concepto, en el fascismo de parodia de la estrategia literaria concertacionista, instalado a medias y a punta de insolencias de sus agentes cubiertos y descubiertos, uno definitivamente termina por respirar de alivio ante el increíble hecho de que se siga haciendo poesía con una real preocupación al cuidado literario. Esta última inquietud, que constituye la necesaria ética del trabajo literario, no es –como tal vez quisieran los últimos profetas de la avanzada literaria- un escombro escondido y algo mohoso, como una primera edición de Enrique Lihn o una anécdota (otra más) de Teillier pasado de copas, sino que revive por propia necesidad, como parte fundamental de la actividad literaria y condición para su supervivencia más allá de la “transición” y la sofisticada manipulación instrumental de la actividad poética por parte de moros y cristianos.