Proyecto Patrimonio - 2021 | index | Cristóbal Hasbún | Autores |

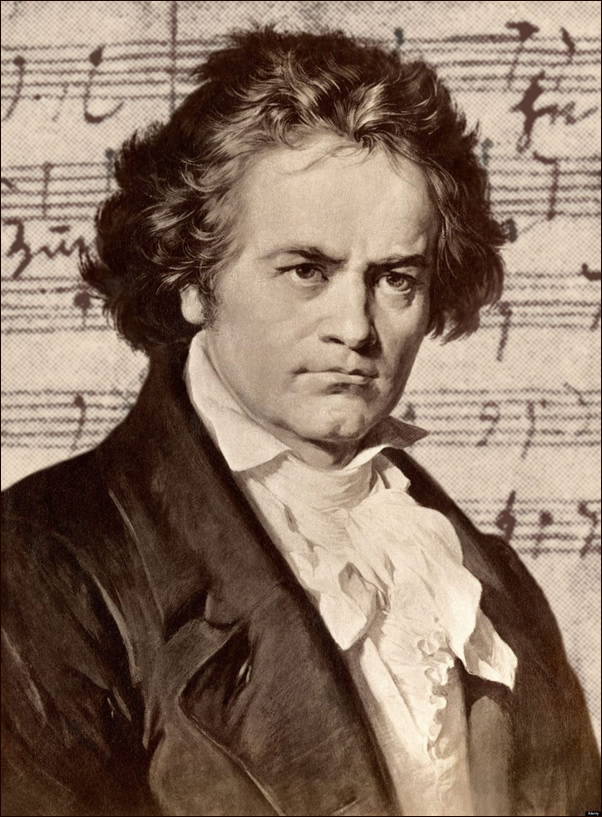

El músico Ludwig

Música y sentido

Por Cristóbal Hasbún L.

Publicado en Revista Terminal, marzo de 2014

.. .. .. .. ..

¿Por qué persiste un sordo en el lenguaje cuyo significado es el sonido, hasta consumirse en él? ¿Se alejó del contacto humano realmente para ocultar su pérdida auditiva o, viéndose desvalido en el lenguaje construido por morfemas, se valió del de los acordes para agotar la mejor versión de sí mismo y compartirla con la humanidad entera?

Aunque en términos estrictos la unidad mínima cargada de sentido del lenguaje (escrito/hablado) sea el morfema, parece razonable proponer que en términos amplios se conceda que ésta puede ser la palabra.[1] Ella, según la antigua comparación, se entiende como la estructura capaz de contener el brebaje (contenido/sentido) que se intercambia y transmite entre seres humanos como cántaros que envuelven las ondas auditivas para ser bebido (comprendido/interiorizado) por el receptor. Pero existen a su vez otras unidades mínimas cargadas de sentido. Por ejemplo, un número (el 0, el 1) o una figura musical (una negra u una blanca, ubicadas en el pentagrama)[2] las cuales también trasladan sustancia comprensible.

Considerando que estas unidades de sentido conforman un sistema reglado y comprendido por nosotros, adquieren el carácter de idiomas. Los diversos lenguajes escritos y hablados, la matemática, la música y el lenguaje de señas constituyen algunos de ellos.

Si la música es un lenguaje cifrado en elementos cargados de sentido y universales, entonces resulta evidente que ésta pretende trasmitir algo no sólo en un sentido amplio (sensación o emoción) —como bien lo podrían hacer el viento o el canto de las aves— sino como un mensaje cifrado en un lenguaje más facundo y preciso. No resulta casual, entonces, que exista cierto consenso en que el primer movimiento de la sonata n° 14 de Beethoven[3] es melancólico. Lo es no porque exista una tradición de apreciación estética o una cultura que así lo ha acordado (ni porque el compositor se haya explayado por vía escrita o verbal al respecto) sino porque está escrito en un lenguaje melancólico, el cual es dilucidado por el auditor sin mayor dificultad, aunque no conozca el formalismo de la teoría musical.

El lenguaje (mensaje) de toda obra musical pueda ser descifrable, como lo es la melancolía de dicho movimiento, sin necesidad de que éste sea coral (como la novena sinfonía del mismo compositor).[4] Bajo esta perspectiva, la obra musical no se presenta como una mera emoción o distracción conmovedora que nos arma en la lid contra el vacío de la existencia sino como una interpelación directa del compositor (mediado por el intérprete) hacia los oyentes.

Se puede afirmar, entonces, que un buen músico no requeriría de una biografía pues su música sería capaz de narrar su historia. De este modo, el cenit de su trabajo sería el triunfo de un lenguaje (el de la música, con su mínimo denominador y su lógica interna) sobre otro (el lenguaje hablado-escrito, con su mínimo denominador y su lógica interna). Pero hay un punto en que el purismo no posible. No porque no existan músicos competentes para componer con semejante lucidez sino porque resulta inevitable que ambos lenguajes se entremezclen al ser representados mentalmente por el auditor. Sin embargo, hubo quienes fueron más expresivos en el primer lenguaje y por tal razón su obra es inenarrable. Para aquellos no hay biografía más precisa que su música.

Músico errante

El año 1858 Tolstoi publicó un cuento llamado El músico Alberto. [5] La escena inicial presenta la personalidad del protagonista, la cual es objeto de análisis durante lo que resta de la narración. Albert, un pordiosero ebrio y solitario, intenta insistentemente entrar a un baile de la aristocracia de San Petersburgo pero es continuamente rechazado, hasta que una invitada le reconoce y le permite entrar. Una vez dentro sufre las burlas de los contertulios; estaba ebrio, le pidieron que bailara y lo hizo cayendo al suelo provocando la risa de los presentes. Cuando lo ayudaron a levantarse, desconcertado, viéndose perdido, se acercó a los músicos de la orquesta y pidió un violín. Todos callaron. Melancolía en do mayor, dijo con gesto imperioso. Y su música causó el arrobo y embelesamiento de cada uno de los presentes, provocando lágrimas en las señoras y ensimismamiento en los hombres. Por minutos el violinista, el beodo rechazado, se levantó sobre sí mismo y el resto para llevarlos a los pasajes más recónditos de sus existencias desde su música. Entonces tañó con apostura y seguridad, con algo de arrogancia, sabiendo quién era. Una vez que hubo terminado, el salón quedó en silencio y a continuación se escucharon los aplausos. Cuando bajó el violín volvió a ser el inseguro y descontextualizado pordiosero perdido en su propia existencia, volviendo a las calles y las tabernas.

Por supuesto, en la fiesta hubo un noble (Delessov) que se compadeció de él, ofreció financiarle e intentó inculcarle las costumbres de una vida sana, con el fin de que aprovechase su talento.[6] Para lograrlo lo invitó a quedarse en su estancia el tiempo que fuese necesario, sosteniendo largas pláticas relativas al “buen vivir”, las que no impedían que Alberto huyese por las noches para emborracharse. A la postre, el músico sólo era capaz de encontrar la mejor versión de sí mismo en la música; no lograba conectarse con el afecto humano en las palabras que requiere la convivencia humana, sólo llegaba (desesperadamente) a ella mediante aquélla.

Maestro de Bonn

La furia del brote musical de Beethoven entre los años 1800-1802 ha sido explicada, sin mayores diferencias entre los biógrafos, por la conciencia de su pérdida auditiva. Conocido es el momento en que parece aceptarlo: caminando un verano con Ferdinand Ries, éste escucha la flauta de un pastor y se lo comenta al músico, cuyos tonos agudos ya no escucha.[7] El músico revela esta información por primera vez — a modo de secreto— a sus amigos el pastor Amenda y Wegeler.[8] Posteriormente piensa en comunicárselo a su padre y hermano Carl, relatando el dolor que significaba para él perder este sentido.[9] El mal comenzó a acecharlo cuando ya era reconocido en los círculos musicales europeos y la agudeza del dolor que infligía radicaba, precisamente, en que deterioraba hasta la destrucción los mecanismos de comunicación del lenguaje que practicaba con mayor éxito. El compositor comprendió que su sufrimiento era una tragedia[10] en el sentido clásico: recorridos los treinta años, siendo ya un músico, sólo restaba enfrentarse a su destino.

Y lo hizo con osadía, con entereza. No sólo porque su planteamiento musical, al menos desde la sinfonía heroica o la sonata n° 23 revolucionaran la naturaleza de las estructuras musicales vigentes a la época, sino porque la interpretación de sus obras requiere que el ejecutor tenga también valentía. Daniel Barenboim, uno de los directores/intérpretes de Beethoven más reputados aún vivos explica que un requisito esencial para interpretarlo es tener coraje, por ejemplo, para interpretar los súbitos e intensos in crescendo sin olvidar que al compás siguiente se podría encontrar con una melodía suave y tranquila (piano pianississimo). Su música exige, entonces, que el intérprete no tema a llevar su representación al borde del precipicio, forzándolo a tener que encontrar siempre, en palabras del pianista Artur Schnabel, la línea de mayor resistencia.[11]

El carácter irascible del músico de Bonn se vio exacerbado por la sordera, ciertamente, pero estaba presente aun en los tiempos de buena salud. Uno de sus más importantes protectores, el príncipe Lichnowsky, lo acogió y presentó a su familia con amabilidad extrema, a la vez que contribuía a su mantenimiento económico. Transcurrido poco tiempo, en un arranque de furia, Beethoven fue a su casa tarde en la noche y tocó la puerta llamándolo a gritos, para luego denostarle: “¡Príncipe, lo que usted es lo es por el azar de la posición en que nació; lo que yo soy lo soy por mí mismo. Hay y habrán miles de príncipes, pero sólo hay un Beethoven!”.[12] Esto ocurrió a raíz de que el príncipe censurara definitivamente acordes de su último trabajo por parecerles inadecuados para la música de la época. La reacción del músico, lejos del diálogo quedo, lejos de sopesar la inconveniencia de vapulear a su mecenas, es una que sólo resultaría comprensible revisando el lenguaje de su música que fue alterado y no desde un mero megalómano arranque de cólera.

Fue éste el lenguaje que tomó posesión de él (o el que eligió dado a que le permitía interactuar humanamente) y no el diálogo o el tino, propios del “buen vivir”.

Junto con el mal auditivo, hubo otro sufrimiento cuyo registro resulta significativo en su biografía; el desamor de Giulietta Giacciardi. La relación dista de ser sencilla. En 1799 comenzó a hacer clases en casa de las señoritas Brunsviks y Giacciardi, sintiendo gran afecto por Teresa, Josefina y Giulietta, quienes eran primas. El verano de 1800 su relación se volvió más íntima con la última, llegando a enamorarse de ella.[13] No existen registros de que hubiesen intimado ni en el más mínimo sentido, mas la correspondencia entre ellos llegó a ser cotidiana y el encabezado de la página en algunos casos decía: “¡Mi ángel! ¡Mi Todo! ¡Mi segundo yo!”.[14] Beethoven le brindaba clases de piano personalizadas durante meses y llegó a dirigirse a ella como mi amada inmortal.[15] El músico incluso relata que una vez, en el momento de amor más intenso, Giulietta llegó llorando a sus pies y se ofreció a él pero éste la rechazó. “Si estuviese dispuesto a sacrificar mi fuerza vital —le dijo después a su amigo Schindler—, ¿qué quedaría para lo más noble, para lo más sublime?”. [16]

Finalmente, Giulietta tomó distancia de Beethoven para casarse con un músico. El 3 de noviembre de 1803 contrajo matrimonio con el joven pianista Conde Gallenberg, cuyas obras no fueron relevantes.

Este (des)amor de extraña naturaleza no cobró importancia en la historia de la música sino porque un año y medio antes de las nupcias el músico compuso el Claro de luna (Op.27 n°2) dedicado en la partitura original a aquella mujer que para ese entonces sabía que había perdido. Esa melancolía llena de añoranza y tristeza es la que está escrita en el lenguaje que componen las figuras musicales de su primer movimiento. El segundo movimiento, muy breve, parece un lapsus en el recuerdo de cuando aún se amaban y el tercero representa la cólera obsesiva y lacerante de haberla perdido.[17] Pareciera que el maestro de Bonn no se enamoró de Giulietta sino del lenguaje musical que el contacto con ella producía en su interior. Había descubierto que a medida que iba componiendo se iba descubriendo a sí mismo. Siendo un asiduo lector de Shakespeare, acaso entendió a Hamlet cuando decía: Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y ser rey de espacios infinitos, donde no tendré malos sueños.[18]

El final de sus días llegó el 26 de marzo de 1827, en un amanecer con nieve. Sólo se encontraba con él Anselm Huttenbrenner, alumno de Salieri. La revisión del cuerpo, realizada un día después por Johann Wagner —asistente del Museo Patológico de Viena— arrojó que la caja toráxica contenía unos siete litros de un líquido oscuro y el hígado reducido a la mitad del tamaño normal, de color azul verdoso y sembrado de cálculos. Son indicios de una cirrosis atrófica.[19] El 3 de abril se interpretó en su honor en la iglesia de los agustinos el Réquiem de Mozart. Dada su precaria situación económica, todo el moblaje de su departamento fue vendido por orden de la justicia y su piano Broadwood adquirido por un revendedor.[20]

_________________________________________

Notas

[1] El morfema es la unidad mínima significativa en el análisis gramatical. Son morfemas, por ejemplo,

la, y, va, o, etc. Lo es también la raíz de una palabra, por ejemplo

cas es el morfema base de las palabras

casa, casona, cacita. Lo mismo ocurre con

can para las palabras

canción, cantar, cantante, cantautor, o

caníbal, canibalismo, etc. Luego, para lograr un significado mínimamente comprensible para el interlocutor se requiere la construcción de una palabra.

[2] El significante en el lenguaje musical sería la figura y el significado su sonido.

[3] Posteriormente denominado Claro de luna por el poeta alemán Ludwig Rellstab, autor de diversos lieder de Schubert.

[4] Dado a que ésta se vale del lenguaje cantado/hablado (aunque el poema de Schiller no agote la interpretación posible de la obra).

[5] Tolstoi, León, Cuentos escogidos, Editorial Porrúa, México D.F., 2012, p.3-26. La traducción del título de Víctor Gallego Ballestero para la edición de Editorial Debolsillo es Albert.

[6] La monofonía en este punto (es decir, la voz del autor presente en la obra, en la terminología de Mijaíl Bajtín) resulta evidente: es Tolstoi quien intenta salvar/aprovechar el talento del músico en aras de la comunidad.

[7] Este relato quedó registrado en el testamento escrito por Beethoven (ver nota 9).

[8] Al primero, en carta escrita en 1800, sin precisión de fecha. Al segundo, en carta fechada el 29 de junio de 1800, ambas en: Beethoven’s Letters 1790-1826, Vol. I, recopilación a cargo de Grace Wallace, Edición de dominio público. En adelante, “BL. Vol I”.

[9] Carta con fecha 6 de octubre de 1802. BL. Vol. I, también llamada “El testamento de Heiligenstadt”. En ella el compositor también habla de sus pensamientos suicidas. Ésta jamás fue enviada.

[10] A Wegeler. Ibid nota 8.

[11] Barenboim, Daniel, The beauty of Beethoven, The New York Review Books, 4 de abril de 2013.

[12] Rolland, Romain, Beethoven, The Creator, EdiciónRead Books Ltd., 2013, loc. 325.

[13] En carta fechada el 16 de noviembre de 1801 escribe a Wegeler: “esta mujer querida, esta mujer encantadora”, confesando a su amigo su amor hacia ella. Pero la misiva es ambivalente: “lamentablemente, no es de mi clase social y en este momento no puedo casarme, pues primero debo incorporarme activamente en el mundo”. BL. Vol. I.

[14] Carta a G.Giacciardi, 6 de julio de 1800, BL. Vol. I.

[15] Ibid, 7 de julio de 1800, BL. Vol. I.

[16] Ibid nota 12, loc.225.

[17] Resulta sugerente que la serie biográfica realizada por la BBC el año 2005 a cargo de Damon Thomas y Ursula Macfarlane presente la siguiente escena: cuando Beethoven se entera de que Giulietta va a dejarlo, éste la lleva a su departamento sin decir una palabra y comienza a interpretar el tercer y último movimiento agitadamente, mientras ella llora para luego retirarse.

[18] Hamlet, Acto II, Escena II. La traducción es mía.

[19] Herriot, Edouard, Beethoven, Compañía Editorial Continental, México DF, 1956, p.298. Si bien una muerte por cirrosis alcohólica es sugerida por el historiador de la música Richard Taruskin tomando en consideración el alcoholismo de su padre y su inclinación a la bebida los últimos años, las investigaciones forenses recopiladas por Russell Martin sobre el pelo del compositor arrojan que la intoxicación hepática se habría producido por un exceso de plomo en su cuerpo. Éste habría sido causado por una deficiencia en el sistema inmunológico del compositor, toda vez que resultaba normal que el agua potable de aquella época contuviera grandes dosis de éste. Al respecto: Martin, Russel, Beethoven’s Hair, Broadway Books, Nueva York, 2000 y Taruskin, Richard, The Oxford History of Music, Vol. II, Oxford University Press, Nueva York, 2010, p. 682.

[20] Ibid nota 19 ( Herriot, Edouard…), p.302.