Amarillo crepúsculo, de Andrés Anwandter, un testimonio de época

Por Carlos Henrickson

(Aparecido en El Desconcierto N°1)

http://eldesconcierto.cl/

.. .. .. .. .. .

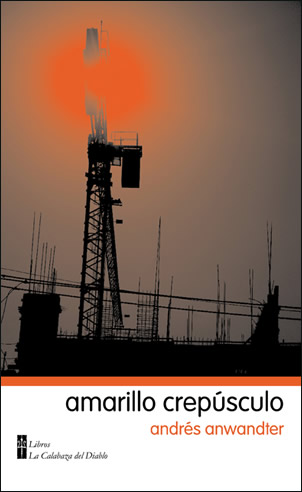

Responder a la pregunta “¿desde dónde habla Andrés Anwandter (Valdivia, 1974) en Amarillo crepúsculo (Santiago: Libros La Calabaza del Diablo, 2012)?” resultaría sencillo; habrá que decir Santiago en nuestra feroz actualidad. Sin embargo, Anwandter hace en verdad un ajuste de cuentas, que es un testimonio de quien ha visto pasar un proceso sistemático e incesante de desnaturalización de la realidad y del lenguaje en nuestra sociedad contemporánea. Elegir como título ese amarillo crepúsculo (subproducto / del petróleo integrado / a la cadena alimenticia), que él mismo vincula en uno de los poemas a su vivencia infantil, es clave: el mundo del niño se veía ya intervenido por la técnica alimenticia, que sabía tomar el lugar del color de las frutas. Esta naturaleza, a punto de ser cancelada, se desvanece bajo la artificialidad, como todo el mundo que se planta frente al sujeto lo ha hecho y lo sigue haciendo.

El reflejo formal de tal percepción es complejo, y corresponde al trabajo que Anwandter ha venido haciendo desde el 2000: una poética que decide ponerse de espaldas a la posibilidad de una musicalidad natural, asumiéndose hermana de la técnica en la frialdad de la disposición del sonido y el sentido –el hablante declara que ha olvidado con qué palabra comienza la Ilíada o en cuál idioma se expresa mejor el ser. Este alejarse de los atributos básicos de los que la poesía se ha alimentado para producir sus aspiraciones más fundacionales y su posible escena primordial –la oralidad del canto, que presupone un otro inefable que presupone lo colectivo- tiene consecuencias en la otra punta de la experiencia lectora: su trabajo poético (como le llamo a estas alturas / a la masturbación en pantalla, señala el hablante) parece dirigirse a nadie, la escena de la escritura es la escena del encierro en medio de una urbe degradada por su antinaturaleza, con el peso de la memoria en que no deja de aparecer la vivencia natural de la infancia. Tal choque traumático ya parece actualizado en la misma edad de la inocencia: Intento formular mi experiencia / de la dictadura // fueron probablemente / los mejores años de mi vida // la infancia en lo posible / alejada del horror general // entre las hojas mojadas / bajo la lluvia. En este poema, al fin, el hablante administra su memoria como un pan integral // cada mañana / preparando el desayuno // para la familia reunida / con un inmenso cuchillo. La imagen de cuchillos y armas de todo tipo parecen responder permanentemente a este choque con la propia historia, en lo que puede considerarse la respuesta última de un sujeto integrado a un sistema de producción –técnico-, mas enajenado por una sociedad que sólo surge espectralmente.

Me es imposible no ver en esta situación una suerte de esbozo de la (posible) generación poética de los 90, aquella pasmada por el testimonio del cambio de modelo social, económico y político, consciente de la evanescencia de su propia voz y pertenencia, y por lo mismo incapacitada –desde una ética fundada en la derrota, en la ausencia de una respuesta activa- para intervenir en el transcurso histórico. La sustancia ética de esta posición, desde el texto de Anwandter, está lejos de la “cobardía” que se le achaca a dicha conciencia generacional: se trata más bien de la imposibilidad de un entendimiento cabal, de una totalización del sujeto con su experiencia social. Anwandter sabe expresar esto a través de la permanente crítica de la propia memoria, la cual no resiste el análisis calmo del intelectual, y a lo más es accesible desde el fragmento, desde la propia vida como conjunto de fragmentos. Ésta es una de las claves para la especial deriva de sentido de esta escritura: parece prenderse permanentemente al registro sensorial inmediato, como punto centrípeto, ante el cual toda abstracción o reflexión termina naufragando –volcándose de vuelta a la existencia vacía de la urbe o a la nostalgia de la naturaleza perdida. Por ello, quizás, la persistencia en la alusión al registro técnico sonoro –el vinilo, el cassette, el CD-, como una seña de inferioridad ante lo taxativo y preciso de tal procedimiento, en contraposición a una conciencia abstracta o reflexiva que se revela incapaz e impotente. No deja de ser curioso que, más allá del recurso técnico, esta deriva recuerde al trabajo de la memoria en Teillier, quien ocupaba las canciones populares y las hazañas deportivas pasadas precisamente de la misma manera.