Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Carlos Henrickson | Autores |

La dictadura de la palabra muerta: «El Infame», de Enzo Romero

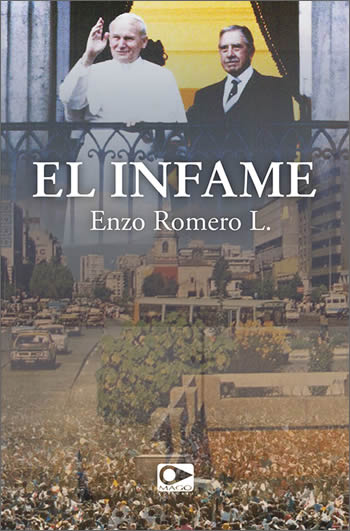

Mago Editores, Santiago, 2020, 234 págs.

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. ..

Dentro de la novela El Infame (Santiago: MAGO, 2020), de Enzo Romero —una narración situada en un lugar y tiempo precisos y definidos— hay otra novela que la recorre a través de su argumento: se trata de Don Quijote de La Mancha, el libro preferido —el que lleva en su memoria— el Hermano Fernando. Se nos informa, es más, que el valle del Aconcagua es asombrosamente parecido a los lugares que [el hermano Fernando] sabía de memoria por los periplos del manchego caballero andante, casi como una caricatura de las mismas: el espacio real de la ciudad de Los Andes se nos dará, de alguna forma, poseído, encantado, visitado (hanté) por los espacios europeos desde los que vino la colonización de su valle. Recordaré que esta colonización fue asignada por el conquistador a un eclesiástico andaluz ambicioso, máxima autoridad religiosa de la nueva fundación de Santiago, y profesor de lectura y escritura de la analfabeta Inés de Suárez: Rodrigo González Marmolejo. Estos hechos históricos no se nombran en la novela, pero no dejan de ser decidores al examinar la particular construcción de esta obra, fundada en una oposición de dos caracteres centrales. En contraste con el personaje del Hermano Fernando y su intangible proyecto vital mil veces rehecho y virtualmente imposible, quijotesco —no por nada un novelesco poeta Cameron le atribuye a este cura vasco la cualidad de “poeta chileno”—, en contraste con este impotente indignado ante la injusticia y ansioso de libertad, el título mismo sabe anunciar que el personaje en quien deberíamos posar la mirada es, indudablemente, en su opuesto: el Hermano Teófilo, un cura andaluz —tal como el obispo González Marmolejo—, que sabe vivir, medrar y hasta solazarse en la realidad que le toca, en oro, carne y sangre. Estos dos eclesiásticos parecen hacer eco del conflictivo doble carácter de la colonización española, en cuanto experiencia vital compleja que enfrentó un proceso material —la ambición por el oro y el dominio del territorio— a un proceso “espiritual” de integración cultural, base de la institucionalidad educativa en la América Hispana.

Al lector de El Infame, le parecerá insólito, creo, que yo apele a la colonización del valle del Aconcagua en el siglo XVI para una novela que transcurre íntegramente en el siglo XX; sumaré una extrañeza más para ir dilucidando la clave de lectura que propongo: El Infame no es un libro antirreligioso. Es más, de algún modo, se acerca a la novela de tesis cristiana, género que se desarrolla durante el siglo XIX y principios del XX, cuya relación con los debates doctrinales que dan pie a la forma actual de vivir el cristianismo es absolutamente estrecha, y en donde la provocación, tanto en las decisiones argumentales como en las ideas ostentadas por sus personajes, tiene un rol central —desde El cura rural de Balzac hasta nuestra Pasión y muerte del cura Deusto, de Augusto D’Halmar. Este género constituyó una permanente revisión de la adecuación del Mensaje —la Palabra Viva— que constituye el Evangelio, con una realidad que evolucionaba en sentido contrario a la palabra escrita —una palabra muerta— de una iglesia real llamada a reformar incesantemente sus instituciones, y siempre renuente a esta reforma. No es casualidad -por este mismo proceso dialéctico entre palabra viva y palabra muerta- que prácticamente todo el corpus de la novela de tesis cristiana fuera puesto en su momento en el Index de libros prohibidos, y en la actualidad sea fuente imprescindible para estudios teológicos e históricos al interior de la Iglesia Católica.

Novela de tesis, novela de ideas... ¿Pero de dónde sale, qué es lo que motiva el rabioso origen de la prosa de El Infame? Ya que se hace inevitable no percibir aquí la violencia de una denuncia, incluso en la respiración de la voz del narrador... Hablar de una crítica a la hipocresía de la Iglesia Católica parecería ser la solución más fácil, y no obstante, la dualidad esencial que proponen los personajes de Fernando y Teófilo, hace que sea bastante más complejo definir en qué consistiría esta hipocresía. Tendríamos que buscar en la novela algún lugar que lograse definir cuál es el ideal evangélico traicionado en esta hipocresía, y resulta interesante encontrarse con que esta definición es inhallable. El mundo descrito acá es, como el mundo del Quijote, un mundo sin ideas, y las percepciones particulares de ambos eclesiásticos sobre cuál es su deber evangelizador descartan cualquier lectura simple. El idealista y sediento de justicia, el soñador Hermano Fernando, no es necesariamente más cristiano que el ambicioso, oportunista y hedonista, el vividor Hermano Teófilo.

El indicador más cercano para comprender el carácter de mayor o menor “lealtad” hacia las ideas de la misión más básica y obvia que comparten ambos eclesiásticos —el trabajo pedagógico de los Hermanos Maristas en la ciudad de Los Andes—, se revela acá no en su relación a los mandatos eclesiásticos, sino en su relación con la palabra. El Hermano Fernando parece tener una fe exultante en la acción de la palabra, al punto que es visible su relación casi amorosa con la obra de Cervantes, y Chile solo puede revelársele como un espacio esencialmente marcado por la Araucana de Ercilla, y la abundancia y la calidad de la práctica poética nacional. Esta fe en la palabra, no obstante, insiste en anclarse más bien en un no-lugar, en el escenario de la ilusión. Así, leemos, cuando le toca presenciar una representación del Quijote por un grupo de teatro de la Universidad Católica de Chile que:

su sentido crítico se ablandó al ver la figura de su amigo [se refiere a Don Quijote] representada en carne y hueso, él sabía mejor que nadie que el teatro no tiene nada que ver con la narrativa, siempre pensó que el teatro era para los valientes y la narrativa para los cobardes y los ilusos, la poesía para los genios y los visionarios, por lo que perdonó los defectos de sonido y de montaje y se quedó con el coraje de los actores sobre el escenario.

Vemos entonces que la relación del Hermano Fernando con la palabra está marcada por una noción abstracta, personal de la cultura. Si esta palabra adquiere su mayor valor en la poesía y en su expresión teatral, es porque dentro de su visión, es pura posibilidad, un juego de belleza y autoconciencia que, como revelará el episodio entero de la representación del Quijote en Los Andes, solo alcanzará su pleno valor en su propia satisfacción personal profunda. Su papel didáctico o civilizatorio es, para él, dudoso y solo se define de manera vaga, casi como un lugar común —y llama la atención que lo que efectivamente despierta su interés en la posibilidad pedagógica sea el teatro o el cine. Su fe en la palabra es personal.

Al contrario, el Hermano Teófilo no cree en las palabras. En una escena particularmente decidora, afirmará que la Escritura, junto con la pretendida obediencia a ella, no tiene ninguna relación con una verdadera vida cristiana: Dios es el norte, afirma, y asume que la Biblia es contradictoria. Bajo lo que aparenta ser un oportunismo hedonista, esta escena, marcada por la afirmación de la “comunidad masculina”, el elogio del placer físico y la defensa acérrima del avance estrictamente material de la misión cristiana, nos presenta una clave que no pasa desapercibida para el aficionado a la historia de la conquista española: la estricta coherencia de cierta comprensión del cristianismo como una herramienta civilizatoria erguida en permanente conflicto —en que se revela el carácter militar que yace en el origen mismo de la noción de misión—, que ilumina al Hermano Teófilo como un continuador leal, y ya no como un traidor, de toda una tradición de la “Iglesia militante”. En esta concepción, la palabra resulta útil, más allá de sus valores trascendentales —artísticos, rituales, auráticos—, como signo de integración y unidad, principio de orden, expresión apenas sublimada de la violencia estatal —y en este caso, una que desde su pasado colonial se reafirma como una expresión neo-colonial. Esta palabra muerta, a disposición de beneficios estrictamente mundanos, resulta bastante más ágil, presente y eficaz que la palabra viva de la poesía, estéril y que condena a sus adeptos al fracaso y el exilio.

Lo interesante de esta visión es que al final de la novela, en algún sentido, el Hermano Teófilo seguirá y hasta obedecerá la palabra escrita por el Hermano Fernando desde el más sublime de los idealismos cristianos; y este último acabará acogiendo el llamado de la “Iglesia militante”, si bien desde una sub-versión que acabará siendo armónica con su quijotismo esencial. Ambos acaban, de algún modo, santificados por su virtud heroica, y entregados al martirio, en una afirmación de la fe que acaba trascendiendo cualquier posible envoltura verbal.

Martirios que serían trascendentales, pero que no solo ocurren en escenarios distintos a la ciudad de Los Andes —en Santiago y Zaire—, sino que además parecen no tener consecuencia alguna en el sentido de llamar a la imitación que exigiría la doctrina cristiana para tales sacrificios. El mundo en que se desenvuelve El Infame es un mundo en que la palabra impera desde su muerte: es un mundo post-cristiano. Lo cristiano —noción no definida en sentido propio dentro de la novela— es, en este sentido, signo de una palabra viva desaparecida, de una palabra muerta presente, del cadáver de la palabra, a la medida de los cobardes y los ilusos (según concibe la narrativa el Hermano Fernando), y esto no deja de tener una repercusión en lo formal: en el estilo de esta prosa, de largas frases que parecen no querer acabar, cayendo una sobre otra, y generando una asfixia inevitable si es que se quisiera leer en voz alta, en que los discursos de personajes diversos y los acontecimientos aparecen uno después de otro sin querer expresarse en sentido sintético, y en que las inflexiones de la trama aparecen subsumidas dentro de una continuidad verbal amplificada que no desea picar al lector, sino que, digamos, hacer que este se deslice sobre la superficie de lo narrado. La palabra, en su función narrativa, está pregonando acá su propia ineficacia para producir sentido: solo mima la realidad compulsivamente, sin buscar resolver dialécticamente las causas y las consecuencias de los hechos que presenta.

Es interesante que estas particularidades formales emparenten de manera directa a El Infame con otra gran novela en torno a lo que he llamado un “mundo post-cristiano”: Ulises, de James Joyce. Y es interesante notar cómo ambas novelas se pueden leer desde la perspectiva de una experiencia neocolonial, más aun considerando que tanto la Irlanda de Joyce como Los Andes y el Santiago de Romero, son territorios traspasados tanto por la religiosidad externa del catolicismo contrarreformista, como por una violencia que cubre hasta las expresiones más cotidianas e íntimas del trato. En El Infame, tanto para Fernando como para Teófilo, más allá de cualquier diferencia de perspectiva, se hace evidente la realidad subsumida, “de segundo orden”, de la vida social, civil y cultural chilena, y una de las virtudes mayores de la narrativa de Romero es precisamente saber asumir esta visión desde afuera, de un modo que para la gran mayoría de los escritores chilenos se hace imposible. En este “mundo caído”, todas las relaciones sociales están traspasadas por el interés material y la violencia, aunque, tal como en Ulises, estos rara vez aflorarán en el gesto externo, anidándose en la alusión, en el doble sentido y en la grosería. La única posibilidad de la “palabra viva” acaba siendo lo incompleto, lo sugerido (lo silenciado, la negación de la palabra), o lo que se vuelve, derechamente, “palabra gruesa”, profanación y simplificación que hace imposible tanto cualquier posibilidad de comunicación plena, como cualquier “sentido original” posible. Romero es extraordinariamente eficaz en producir este ámbito comunicativo corrompido, capaz de producir un efectivo malestar en el lector, y que produce que la única comunidad posible en este mundo esté ligada al vicio y la violencia, como formas de consumir una vitalidad que se revela estéril y sin una finalidad que no sea la ventaja personal y hedonista: desde una mirada de género, podríamos hablar sin rodeos de un retrato amplificado y contingente de una “comunidad” masculina, que está inscrita en un orden patriarcal puro -y tanto más puro al considerar la presencia eclesiástica- y que no puede dejar de perpetuar y alimentar ese orden a través de la destrucción permanente de la posibilidad de una comunidad, sin comillas.

El infierno provinciano de El Infame, emparentado estrechamente al mundo faulkneriano, no alberga una sociedad, sino un conjunto de voluntades individuales cuyos destinos ya están condenados a acabar en sí mismos. La crítica a una institucionalidad pedagógica que está basada y que se alimenta orgánicamente de este individualismo estéril, ahonda el objetivo de una denuncia de fondo presente en la novela: el neoliberalismo en su expresión más brutal, heredero y continuador de una forma de vida patriarcal y neocolonial, puesto bajo el microscopio en el momento mismo de su emergencia “revolucionaria” en Chile: la dictadura militar desde 1973. Es en este marco que habrá que comprender la íntima corrupción de esta sociedad y de su capacidad de nombrar, la deriva sin ideas de su desarrollo (anti-)social y la afirmación de un orden e institucionalidad muertos que cancela la posibilidad de una verdadera vida comunitaria, de una evolución progresiva y “racional” de este paisaje social, entendido esto plenamente como oxímoron.

La profundidad de una crítica que solo logra revelarse a través de una síntesis reflexiva, pero que sabe apuntar al corazón de una sociabilidad enferma a los ojos del lector menos avisado, hace de esta novela una obra absolutamente excepcional dentro del panorama narrativo chileno.