Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Rosa Alcayaga Toro | Carlos Henrickson | Autores |

Electroshock, de Rosa Alcayaga: la mestiza rebelde, la poema-crónica

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. ..

Por fuerza de nuestra época en que el horizonte único parece comprimirse en rabia, dentro del gran flujo de lo que se publica en Chile una buena parte corresponde a la denuncia de las condiciones existentes. Es más, al final de cada día, seguro que a todos nos toca musitar nuestros propios poemas con que celebramos el estado del mundo después de la jornada de trabajo y los noticiarios, y esos textos no deben ser tan distintos en tono con respecto a la masa de letras impresas armadas contra la injusticia. Y con todo ese dinosaurio sigue allí, y no importa mucho que ganemos cada vez más conciencia de sus escamas. Nuestra crítica privada no le hace daño a la bestia, y lo que se publica -considerando cuanto se lee realmente de la poesía nacional- difiere harto poco, cuantitativamente hablando, de lo privado…

El tema es cómo hacemos que haya textos que se hagan realmente necesarios. Hace tiempo que se requiere algo más que el amplio aliento para esa literatura política posible que acompañe el paso a tropiezos hacia una posible conciencia social emancipatoria, y el buen temple nerudiano, buen hijo del frente popular, no podía sino quedar en la historia como el gran monumento de una fértil colaboración de clases en pos de nuestra modernización como país. Y de esa modernización ya reconocemos los costos: la espantosa separación entre lo que el mundo capitalista constituye y lo que desea mostrar de sí mismo. El poeta de antes, consciente e imaginativo, no podría sino quedarse mudo, en una petrificada inquietud ante una racionalidad que ha terminado por constituirse desde el absurdo más completo.

A esto apuntaba Guy Debord, al referirse al arte en su época de disolución, al asumir que la vanguardia de este no podía ser sino su desaparición. Los poemas hijos del arte vienen bien ante el heroísmo, se fundamentan precisamente sobre esa persona que logra alzarse frente al mundo y afirmar su propia y orgullosa existencia -sugiriendo claro, que el héroe final es la conciencia justiciera del autor… Pero ante este egocentrismo, ¿no es más deseable la nota fría, separada, del cronista?

Poemas crónicas… Estos forman Electroshock. Por cierto, la crónica también resulta ser siempre subjetiva y puede incluso tener toques poéticos, pero este género, harto más nuevo, se piensa desde otro lugar. A falta del resabio ritual del aura poética, la crónica debe hacer valer el prestigio de su modernidad, debe afirmar la exactitud de su impresión precisamente desde su extrema subjetividad. Esto es, yo me paro ante el paisaje, yo sé lo que veo, yo lo registro y yo opino. Sencillo y sin versitos…

Pero no hay cómo pararse como una máquina a registrar los sonidos y las vistas. Detrás del riesgo extremo de esta geografía de la catástrofe está acechando como un amenazante y burlón asesino lo inconmensurable del horror fundacional del sistema, un psicópata la sola sospecha de cuya presencia hace temblar los dedos sobre las máquinas electrónicas y hasta sobre el lápiz. Sin el dato de ese sombrío e irracional criminal la crónica queda falazmente limpia de una violencia que se presiente en cada poro; con este horror presente y enfrente no se puede escribir sino un poema, que, ya sabemos, no podrá dejar de ofrecernos esa mudez impotente del autor, ese deseo urgente por escapar del verbo hacia el plurisignificante silencio –esa deriva emocional, la clave última del ritmo poético.

En resumen, ni la poesía ni la crónica nos pueden entregar ese escrito necesario del que hablaba al principio; tendríamos que pensar en plantearnos más seriamente esa fractura entre lo que duele hasta no poder nombrarse y lo que desea dejarse nombrar en calma y juiciosamente como inocente “dato”. Cuando en Electroshock se emprende esta poema crónica, me parece que se asume la necesidad de una crueldad sobre el lenguaje y sobre nuestra voluntad artística si es que uno quisiera acercarse a una función que sepa integrar la emoción íntima y la crítica de las condiciones en el mismo gesto. Inevitable movimiento doble: hacia el afuera indigno, primero, pero hacia la propia conciencia después. El registro debe incluir la internalización de la crítica, con el mismo sujeto-artista como objeto sometido, y ya no héroe.

La salida del dilema, creo, no anda muy lejos del corazón más profundo del oficio poético: ¿no constituía el mandato dionisíaco el expresar en melodías la desmesura de la naturaleza, según la expresión de Nietzsche, en placer, dolor y conocimiento? ¿No presenta el entusiasmo poético desde antiguo esa separación entre la realidad cotidiana y la vivencia imposible del trance? ¿No se entregó el arte como mago para sublimar lo espantoso en la tragedia y descargar cómicamente la náusea del absurdo?

Estas intuiciones nietzscheanas, me parecen una de las puertas para entender cierto tono que pega en los ojos de quien lee Electroshock: el violento sentido irónico, que sabe llevarlo varios pasos más allá -o acaso más acá, más cerca del lector- del panfleto, arte de mala fama pero resilente como ninguno a los cambios en los modos de la época. Y esto porque Rosa sabe distinguir, creo, aquello que en la rebajada forma del panfleto constituye su eterna buena salud -su capacidad destructiva-, pero también reconocer la necesidad de otra función, que el texto de contingencia pura no puede cumplir: el deber de saber quebrar el caleidoscopio de la imagen de orden que las clases dirigentes de todos los tiempos se ingenian en armar y rearmar según la fortuna de su saqueo. Y esto no es trabajo fácil: requiere identificar el sector más débil, pero también el central, del cristal para saber golpear y hacer consciente lo artificial, y hasta lo burdo de lo hechizo, digamos, la crítica escenográfica de la copia feliz del Edén.

Y esto precisamente es lo que se nos muestra merced a este mestizo poema crónica. El verso aéreo, y hasta inspirado, coexiste en una pareja mal avenida con los titulares de los diarios, que llegan a interrumpir la posibilidad de una lectura en voz alta, melódica y pública -la escena original de la experiencia poética- de los textos merced a la falaz planicie moral que impone la regla periodística sobre la conciencia dolida del hablante. Pero el proceso sabe mostrarse como su opuesto: el medio que vocea su información -que ni disimula la presuposición de una unidad y armonía social originaria, presuposición que hace posible al periodismo cotidiano de clase burguesa- debe ser sometido a una forzosa y violenta operación de interrupción por parte de esta conciencia poética que desajustada desea desajustar en una instintiva y dialéctica búsqueda de un equilibrio.

Acaso este equilibrio se deje ver en el centro físico del libro: en que la rabia que no deja de aflorar el volumen –pura ironía direccionada- reconoce su desde moral en una precaria, mas sólida, intimidad. El sostenido y reafirmante ser mujer, expresado en ese amor áspero, rústico, rudo y huraño –metamorfoseado en la serie estrófica en adiós apagado-, dice más de algo en su aparente descalce estilístico: el momento afirmativo es precisamente el marginado cultural y hasta biológicamente, en una construcción que sabe hacer (re)saltar la tensión trágica clásica en que lo femenino era precisamente el elemento negativo o contradictorio. En esta nueva tensión trágica la irrupción problemática hacia la superficie del texto será la de María niña crucificada en titulares de prensa, y la negatividad –tal como en la poderosa intuición de Sade- constituirá el impulso fundacional, la Ley, de la construcción social nefanda que ha conducido a la niña en su círculo eficiente de marginación y castigo, construcción que sin fondo puede solo ser abismal y que se totaliza como recinto de reclusión, en la imagen de ese CTD, paradigma espacial de ese sistema que vale callampa.

Así, el sistema ostenta su contradicción de forma abierta, desfachatada y violenta: los sacerdotes entregan las llaves del infierno y la violencia de la represión social se ejerce ya no contra algo efectivamente amenazante sino contra el más débil, legando la gloria solamente a quien se revela como digna personificación de la historia social y económica en cuanto violencia –me refiero a Guillermo Luksic en el primer poema del libro. Por ello, el fascismo ya no asume el rol de enemigo primordial en esta orden de batalla en el plano simbólico que constituye la poética social dialéctica, internalizada, de Rosa, sino que las fuerzas políticas que precisamente pervierten la conciencia social con el enmascaramiento como su signo de bautismo: esto es, la social democracia, sin duda la gran inspiración tras el diseño social del estado chileno durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, antes y después del golpe del 73: esa güisqui izquierda que amarra los signos, haciendo que un slogan convertido en hostia / a golpe de incienso en el congreso / consagra dogmas. La poética de Electroshock, entonces, sabe que no puede luchar a palabras con quienes detentan el monopolio de la fuerza; su lugar se ha definido nítidamente dentro de la compleja lucha ideológica por devolverle a la palabra su rol de llamar a los objetos con su nombre correcto, arriesgando en ello que se pueda llegar a ese momento en que la palabra no sea suficiente.

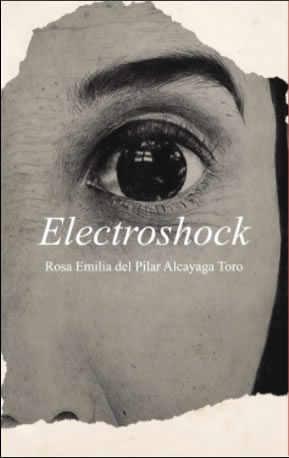

El devolverle a ese mundo su reflejo grotesco, esta es labor densa, en que mantener el temple irónico requiere sacrificios. Más acá de la seca fotografía, impone el claroscuro goyesco de lo monstruoso: lo grotesco en Las vi llorar en Temuco o A él lo llaman Jesús, rinde una atmósfera expresionista que llama al exceso, en una herida autoinflingida en la superficie del ojo -el ojo que vemos reiterado en las presentaciones más de piel del libro. A la limpia invocación a los muertos de la clásica elegía socialista, sucede acá la invocación de estos en su real estado, en que aparecen visibles esos cuerpos desnudos atrapados mordidos insulsos entrañados / arrastrándose por el estrecho corredor de un rojo cuento de hadas, que parece tan solo constar en la conciencia adolorida del hablante. Estos doloridos antiguos y los que parecen ya muertos en el espejo deforme cumplen amargamente con su objetivo: romper un disciplinamiento, hacer conciencia al golpe de la vista, dar el shock, descuadrar una sociedad que ha aprendido a definirse desde la cuadrada y patriarcal ley de un padre ausente que dicta y castiga precisamente desde la omnipotencia que ha adquirido en la opaca vida a medias de este mundo. Digo vida a medias, vida contaminada por la muerte: como el lugar sin nombres que solo podría tener asociado a él la sombra de un dictador que no quiere desaparecer aun.

Habría que definir los nombres, alumbrar las letras de esa tumba, reconocer de una vez una realidad habitable. Por ello Artaud sabe orbitar esta lírica interrumpida y entrecortada como testigo viviente de un espacio no disciplinable, de una rebelión que no resiste el registro del papel, de una conciencia que asume la inexistencia de límites de lo posible y reconoce el poder de este posible –mundo, relación social, justicia, Vida- al enfrentarlo a un mundo en trance de desaparecer. La analogía entre el shock eléctrico y aquel histórico se hace acá problemática en grado superlativo: ¿es que necesitamos ese dolor, ese despertar que es borradura de la memoria para vivir una historia que presenta, ella sí más que nadie, rasgos psicopáticos, marcados por el deseo de ver lo que no hay, y no ver lo que hay al frente?

Registro de ese desespero de ver y de reconocer el dolor del quiebre íntimo como parte de la experiencia histórica, esto es lo que cruelmente la arriesgada performance literaria de Rosa nos echa a los ojos. Esta rabia que salta al primer plano es síntoma, y nos lleva a reconocer en el neoliberalismo, heredero de las más oscuras tradiciones de un patriarcado racista, genocida e imperial un sistema desencajado de sí, cuya violencia viene cargada de un abismo de sentido hijo del dolor de siglos de golpes. La necesidad de esta poética está en perfecta correspondencia con la necesidad amarga de la resistencia íntima ante nuestra historia nacional y porteña. Es un grito con la necesidad de tal alta-voz, que se escuche hasta la calle.