Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Carlos Henrickson | Rolando Martínez | Autores |

La monstruosa nostalgia de Yeguas del Kilimanjaro, de Rolando Martínez

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. ..

En el siglo XV François Villon, en medio de un ciclo de textos de profunda ironía parece ponerse serio en una de las piezas centrales de su Grand Testament con una balada des dames du temps jadis, por las damas del tiempo que pasó. Tras la revista de distintas mujeres de muy variado carácter -Helena de Troya, Juana de Arco, una cortesana de Roma-, cierra su pieza con la interrogación que se hizo ejemplo permanente del tópico del Ubi Sunt: Mais où sont les neiges d'antan?

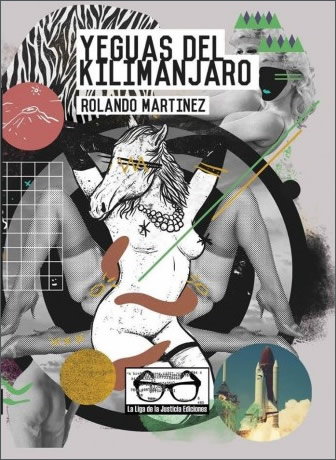

En Yeguas del Kilimanjaro (Santiago: La Liga de la Justicia, 2015), de Rolando Martínez (Arica, 1979) están indicadas estas nieves: el cono blanco del Kilimanjaro es un símbolo moderno de lo inalcanzable, aquello de lo que estamos absolutamente separados, que sólo podemos admirar  y cuya consecución es delirio -un delirio que en el cuento de Hemingway The snows of Kilimanjaro es la señal de la muerte del protagonista, el fin de una búsqueda sin fin. En el título de este libro en vez de nieves hay yeguas: la hembra del caballo -animal asociado en nuestra cultura a una potencia inherente-, que no pudo dejar de pasar en el vocabulario tradicional de nuestro machismo castellano a designar a las mujeres de gran potencia o disposición a lo sexual en su aspecto más físico, o más despectivamente al homosexual de gran amaneramiento, conteniendo el atributo de un impulso irrefrenable sin capacidad de reflexión.

y cuya consecución es delirio -un delirio que en el cuento de Hemingway The snows of Kilimanjaro es la señal de la muerte del protagonista, el fin de una búsqueda sin fin. En el título de este libro en vez de nieves hay yeguas: la hembra del caballo -animal asociado en nuestra cultura a una potencia inherente-, que no pudo dejar de pasar en el vocabulario tradicional de nuestro machismo castellano a designar a las mujeres de gran potencia o disposición a lo sexual en su aspecto más físico, o más despectivamente al homosexual de gran amaneramiento, conteniendo el atributo de un impulso irrefrenable sin capacidad de reflexión.

Paradojas: una imagen literaria moderna de alcances líricos junto a una expresión tan vulgar que ni siquiera ya es de calle; esta entrada desde ya es un umbral incómodo para la lectura. El tópico del Ubi Sunt, tradicionalmente relacionado con la grandeza y la nobleza -lo que admiramos, miramos hacia arriba-, se asocia con la evocación de una ominosa escena adolescente que generacionalmente conocemos bien: el consumo del porno en video durante los años 80.

Digo precisamente consumo porque lo ominoso de la escena evocada no se detiene en el acto masturbatorio más o menos supuesto desde la misma producción de la pieza pornográfica, onanismo que no sólo debe ser escondido a la vista, sino que encarna cierta oscura vergüenza dentro de nuestra cultura cristiana occidental, tanto en el abstracto ético como en la moral machista, productiva y seudomasculina. Ominoso -cargado de la inquietud que da un presagio poco claro, algo amenazante que no alcanza a definirse-, es en sí todo el proceso industrial que llevó al VHS de consumo adults only. Si la industria pornográfica era ya en su edad de oro, los 70, una rama absolutamente inferior de la producción cinematográfica, marcada por todos los signos de la degradación, como un subproducto -el Eastmancolor ya en desuso en el cine mainstream; el guion ingenuo y disparatado, fiel al único objetivo de la pieza; las actuaciones marcadamente no profesionales-; en los 80 la violenta baja en los precios de producción y distribución que supone la popularización del video acarrea una rebaja aun mayor del valor posible de la pieza pornográfica como objeto estético; ya ni siquiera aspira a tal pretensión, y ni siquiera desea postularse como cine. Sub-industria en el límite de la legalidad, por más que creciera cuantitativamente a escala enorme, seguiría manteniendo una separación insalvable con el arte paterno, que resonaba no sólo sobre la superficie de su medio de reproducción -la cinta magnética ante la impoluta y aureada película de cine; la mayor artificialidad química de los colores, etc.-, sino sobre el mismo entorno social que le estaba otorgado, carente del glamour eterno de Hollywood e intentando alcanzar un glamour paródico fundado en la corta expectativa del ciclo de producción-distribución. A través de los vaivenes del mercado, de los excesos del alcohol y la droga o la desprotección inherente a una actividad productiva sin estatutos, los seres reales involucrados en la pornografía estaban bajo el sello de lo consumible hasta su eliminación, como sabe señalarnos la última frase -no verso- del libro en su Obituario, que nos revela la donación del cuerpo de Kandi Barbour a la ciencia -el que se define en el poema dedicado a la actriz como el cadáver de algo que aún resulta hermoso bajo el cielo.

La pornografía en los 80 es un paradigma de época: concentra todas las sombras del sistema capitalista sin ninguna de sus supuestas virtudes, y con ello revela el costo y el oscuro sentido de esas supuestas virtudes: la comodidad de la promesa de bienestar sólo es posible bajo un consumo compulsivo, el orden social se funda sobre una base real de anarquía y ausencia de toda regla, tal como en ese mundo porno la ritualidad de la vida pública se explica y justifica por el desenfreno de la vida privada. El ambiguo objeto crítico que era la pornografía en video estaba hecho a la medida del capitalismo estadounidense en su estado de soberbia.

Sin embargo, en el libro de Martínez es otro el índice, ya que en Chile hablamos de otra faz del capitalismo si hablamos de los años 80: su etapa del terror. Más que una función de sopor -una fantasía que hace aceptable la realidad de la vida, inherente a toda forma de espectáculo moderno-, el porno de Las yeguas… es un consciente y decidido alejamiento de una vida real; como señalan los que parecen ser los últimos versos del libro:

… los rayos catódicos llovían sobre las carencias

retratando lo difícil que es la vida

allá afuera.

La luz en este poema (Rayos catódicos) se define como líquida (agua/ líquido/ humedad/ lubricación) en un entorno físico que el hablante plantea como seco y salino. La luz artificial será evasión, signo de una salida ensoñada hacia un espacio externo cuya realidad es cualitativamente mayor incluso que la del ámbito cotidiano -señal de época también, en que la recurrente imagen de la luz artificial, la irradiación de las pantallas, el neón, lo fluorescente, la iluminación de las metrópolis en la noche, pueblan la cultura pop desde la música de radio hasta la literatura. La irradiación de la pantalla de televisión se fortalece como la entrada a un flujo en que se puede tener una verdadera posibilidad de existencia, libertad y conocimiento de un mundo.

Hablo de un mundo, ya que no el mundo. Por más que las imágenes sean poderosas, la entrada es decididamente a un mundillo apenas sostenido en su giro por el eje del cabezal, como advierte el primer poema del libro, en que la alucinación casi ritual de una horda de yeguas cantando y bailando en una especie de delirante escena de night club esta absolutamente cruzada de señales de su realidad de mercancía degradada: se mueven por el malecón de una cinta magnética,

son ellas

el fiel reflejo de dallas o dinastía

camuflado en la esquina de un cassette

con sombras

rouge

degradé y rimel barato

La materialidad de la cinta magnética se encarga de evocarnos la textura frágil que no resistió el paso hasta nuestra época: una mercancía cuyo fin era consumirse en el tiempo, quedarse a alojar exclusivamente en la memoria. En la cadena descendente desde el cine y su pretensión ética y estética, hasta el registro digital doméstico y banal, proceso de degradación facilitado por una tecnología que es en sí misma objeto de espectáculo y fetiche, la perennidad del VHS ocupa el mismo lugar axial que el cassette de audio.

Esto le otorga un lugar especial y simbólico en la historia personal, conferido a la nostalgia, y en el caso de una -nuestra- generación, como época claramente diferenciada como de formación. Esta escena de encierro y evasión guarda en sí una instancia de educación sentimental, la que en la visión del libro se vacía en una educación estética, una conciencia sobre la separación imposible entre lo bello y lo concreto, lo glorioso evocado y lo real presente, que llama a una mediación. Esta mediación será la escritura. El poema dedicado a Tory Welles dice:

ahora que el silencio se repite como una cadena

escribo la vida y el porno son pequeños símbolos de sincronía

instantes de fuego y exilio

que sólo saben devenir

en un poema

La reunión en una red social del hablante con la actriz, en un tiempo en que el mundo se deshoja y se guarda una creciente brizna de fracaso en la memoria, da la medida de esta separación, haciendo volver a aquel la atención sobre la ruma de papeles sucios / abandonada en el lugar donde duermen las orugas. Esta visión del mundo, por más degradada que sea, puede hacerse plenamente literaria, fundamentada en la creación como último recurso desesperado. Esta desesperación, que define el riesgo de la labor creativa, sabe verse como una respuesta insatisfactoria y menor: la degradación del complejo estético del porno se traspasa como signo ominoso sobre la labor literaria, señal de una época en que la degradación es signo general, lo que ya expresara Alexis Figueroa en Vírgenes del Sol Inn Cabaret, de 1986.

Lo dicho es bien retratado en el poema dedicado a Linda Lovelace, figura ejemplar por su biografía de la degradación de la golden age del porno. La voluntad del texto es precisamente la puesta frente a frente de la experiencia del actriz y la práctica escritural, desde el primer verso -¿es fácil ser poeta?- hasta su conclusión:

linda / después de la masacre

qué fácil / es / la poesía

Eliminado el riesgo, cualquier pretensión de necesidad en la creación artística cae ante la realidad superior, ya no de la vida real -signo clave de la poesía moderna desde Baudelaire-, sino de la vida en cuanto fragmento integrado al espectáculo. El esplendor de este, construido desde y a través del consumo de sus participantes, traspasa la degradación hacia lo real, en un juego en que la separación es administrada por el hemisferio más poderoso y menos concreto. El proceso es aun más agudo cuando miramos el contexto exterior de la escena del hablante: la degradación vestida de esplendor fue precisamente una clave de la política comunicacional de la Dictadura, y el traspaso de la degradación hacia la sociedad la forma de desmovilizarla y anularla como sujeto político. La relación del hablante con el porno, así, puede funcionar como analógica a nuestra relación con la ficción administrada de la realidad social que debutó con la Dictadura y se mantiene hasta hoy.

La creación, como recurso para eliminar esta separación, se hace impulso de resistencia ante la muerte, siempre latente en esto que se nos aparece ya como todo un complejo ominoso. La poética, incapaz de tomar a la vida real, que ha caído irrevocablemente en la degradación, sabe hacerse proliferante, confianda en la metamorfosis de la imagen como forma de trascender la muerte. El poema dedicado a Kascha Papillon apunta precisamente a esto asumiéndolo directamente, mas el breve texto Escriben las luces da un índice más preciso:

qué es desolación

sino un volver a repetirse

mientras otras niñas ríen

porque el fin del mundo

está en la boca de una yegua

y no en el movimiento irreversible

de los astros

Entonces, lo que asegura la permanencia frente a la ominosa corriente de degradación es una voluntad estética de inmanencia radical, que asume lo perenne como imagen de lo eterno. Esta paradoja recurrente en la historia literaria se nos enfrenta aquí más poderosamente en cuanto el gesto poético de Martínez sabe reunir a una ironía constante -con referencia permanente a momentos claves de la poesía chilena-, con un tono profundamente elegiaco, ocupando procedimientos de creación de imagen que nos evocan el romanticismo decadente que fue en nuestra América el inicio de la modernidad literaria.

Trabajar la contradicción en los conceptos y procedimientos no puede sino dejarnos un libro monstruoso, lleno de bordes irregulares y difícil de asimilar a la primera lectura -y en este sentido el diseño de portada de Cristian Toro le presenta magníficamente. Es precisamente este descalce, la inquietud de una pieza disonante, la que le da su carga necesaria. En un momento en que nuestras literaturas son fácilmente arrastrables a esquemas -no por complejos menos prefabricados-, en que vemos un medio literario en que resulta positivo y premiado el dar cumplimiento cabal a expectativas precisas de lectura, la provocación de un libro tan amargamente honesto y crítico como Yeguas del Kilimanjaro se agradece.