Proyecto Patrimonio - 2018 | index | Alejandra del Río | Carlos Henrickson | Autores |

El salto de fe de Dramatis Personae, de Alejandra Del Río

Por Carlos Henrickson

.. .. .. .. ..

No faltará quien diga que el monólogo poético en su versión clásica –con su apelación al momento sublime que suprime cualquier expresión capaz de adecuarse, de donde surge su lenguaje alto y de voluntad intemporal- se quedó en alguna zona entre Tennyson y Pound, como estertor final de un romanticismo arrinconado por otras exigencias. Como si la demanda de novedad exterior de la metrópoli hubiera clausurado el eco interior, entregándonos a la solidaridad formal de una comunidad humana, de clase o de género como únicos horizontes de trascendencia. De acuerdo a la voz que nos (mal)canta la época, no hay nada de malo en el olvido de sí mismo, y sí habría alguna oscura inmoralidad en la “fuga” que supondría volver a hacer resonar un llamado interior.

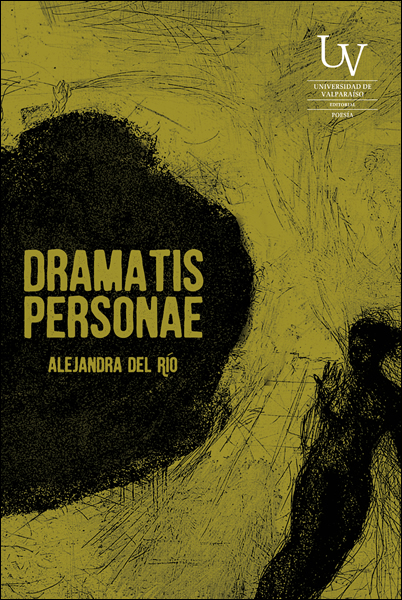

Esa oscura inmoralidad es, en el sentido común de nuestros tiempos, una franca desobediencia, que parece incluso un sacrilegio. Mal que mal, ya Goethe nos narra bien entrado el siglo XIX, en plena revolución de la ciencia experimental y de la industria, que Fausto debió vender el alma, dar la espalda a un Padre presente y omnipotente para, hastiado de “los saberes”, lograr acceder a las Madres, las diosas augustas que reinan en la soledad, sin que haya en torno suyo espacio ni tiempo, esas de las que no se puede hablar sin experimentar una turbación indecible. Esa turbación, esa inquietud que hace que el corte de verso, en vez de embellecer, indique un aliento que se quiebra y busca una precisión imposible en el registro de la experiencia, es lo que estas Dramatis Personae (Valparaíso: Universidad de Valparaíso, 2018) de Alejandra del Río (Santiago, 1972) parecen aspirar a traer a flor de página.

Ya supo Esquilo de esta cósmica tragedia familiar, y del costo de entregarla a la luz del escenario. El juego de máscaras de una ceremonia dramática que ya no reconoce la distancia hacia el auditor para reproducirse en lo interior de este como revelación, no puede sino tener una cualidad ritual, que tantea entre la impostura del gesto y la verdad radical que ni siquiera puede hacerse completamente consciente para así dar paso a una salud -una más cercana a su etimología de salvación, de salir entero. De ahí la demanda de una lengua solemne, que no puede sino responder a su primordial carácter de celebración, de cumplimiento de un ciclo.

Tal como en la aurora de nuestra experiencia artística, acá se entiende el acto de enunciación poética como conciencia de una modulación especial del tiempo y el espacio. Más allá de los saberes que en pie de progreso desean abarcar en su dominio hacia atrás, técnicamente, el tiempo y el espacio, la poética tras estas Dramatis personae se plantean desde un conocimiento que apela a sumergirse en un origen desde el cual entender el mundo y sus fenómenos como una serie de modulaciones de experiencias primordiales. Por ello, Alejandra debe hundirse en el tiempo para revisitar a los mitos, no como el turista que busca bellezas, ni como el estudioso que busca e interpreta las fuentes de la historia, sino como el intérprete, aquel que debe vestir la máscara para que todo aquello vuelva a suceder en la integridad inquietante que nos deja en el límite del entendimiento, donde la verdad nos sucede.

El argumento privilegiado acá es, me parece, el abandono, uno cuya huella no es tan solo la angustia en la emoción, sino que la herida en el entendimiento, la conciencia de haber conocido. Los nombres que abren la serie -Pasifae, la Sibila, Perséfone, etc.-, son personajes que, tras obtener la experiencia de la divinidad, el abandono se les hace el inevitable gemelo de la experiencia trascendente. Acceder al dios es asumir que no se es con él, y que si todo trayecto tiene un costo, este es insaldable. Lo que rendirá la experiencia es ser signo de ese puente entre el mundo y lo que lo trasciende, un signo que no puede sino acabar siendo huella de la ausencia, vaciada en el carácter monstruoso, ominoso, inefablemente doloroso. La persona, la máscara, es la demanda natural ante este desajuste entre lo que existe a la vista y lo que no desea presentarse a los ojos –lo que se teje en el aire-, y su lenguaje tendrá que ser también máscara, transcripción empequeñecida e indignificada por el trato material.

La máscara del lenguaje, entonces, es índice de que debajo está el rostro marcado ya por lo insalvable, también, de esa distancia. El lenguaje en su límite es seña del abandono, precisamente por ser el máximo don; y esta paradoja es la que, creo, se encubre, en Pharmakon, que parece recorrer taxonómicamente esa escisión del absoluto ausente. Lo que guarda la máscara está destinado a la muerte, y tan solo la máscara puede pervivir como voz o como signo escrito, como la imagen de aquello que podría regresar. La redención del intérprete, por otro lado, es imposible.

Pero es en este punto en que se produce el salto de fe de Alejandra, apoyándose precisamente en experiencias que se van instalando gradualmente más acá del mito. El método se va revelando cada vez más abiertamente, si bien ya conformaba íntimamente esta poética: la resonancia del origen en el presente, que solo se logra dar en el instante de una pasión sublime, inexpresable. Así, por ejemplo, el Recado de Doña Isabel Riquelme sabe entregar las pistas de una segunda posible lectura en torno al mito del héroe, en que es la constitución de un ethos femenino la que crea una eventual redención, encarnada en ese Libertador en mayúscula, que bien murmura una aspiración intemporal. En adelante, esta poética se aboca a alzar la anécdota hacia la voluntad de símbolo, señas de reconciliación de lo singular con el origen universal.

Así, la pasión física recordada a la que, por ejemplo, aluden Habitación de hotel o Casanova, no se aprecia tan lejana tras comprender la aspiración de volumen de Dramatis Personae, como tampoco los monólogos que nos traen a Laura y Eleanor Marx nos llevan a una simple anécdota histórica. Lo que actualiza la parte III es un camino de comprensión de lo femenino como punto de perspectiva de una nueva síntesis. Tal como en Locas mujeres de Gabriela Mistral, veo acá la lúcida personificación de un mismo sujeto, que aprende a tomar conciencia de sí a partir, paradójicamente, de esta multiplicación de máscaras. En el escenario propuesto por Alejandra, todo yo es otro y todo otro es yo, afirmando así la aspiración de reconciliación, de salud. La existencia efectiva, marcada por la inquietud y la separación, no podrá culminar su juego de multiplicaciones sin conformar un nuevo universal; las máscaras solo por existir suponen que serán sacadas en algún momento de los rostros; las palabras tienden el puente hacia el futuro en que no serán ya necesarias.

La obstinación en la utopía es, entonces, lo que anima a esta poética, y su llamado es desde una profunda inquietud de carácter netamente político, en el sentido más primario de la palabra, como el drama griego o la reacción del monólogo poético en el siglo XIX ante el desafío propuesto por la cuantificación técnica del mundo. Dramatis personae ocupa su ceremonia en una búsqueda por el lugar de la humanidad en el mundo que habita, y por el motivo de esa habitación que en su principio siempre se revela tan solo como un ciego azar. La poética vuelve a ser acá la intuición de su aurora: un salto al vacío.