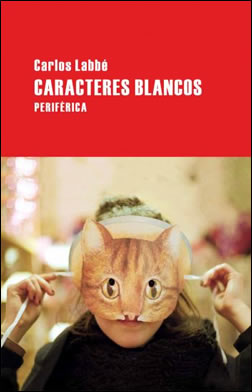

CARACTERES BLANCOS

EDITORIAL PERIFÉRICA, abril 2011. 160 pags.

[Adelanto]

Carlos Labbé

*

Un hombre y una mujer deciden escapar de la ciudad al desierto. Llevan solamente dos botellas de agua y un cuaderno con las páginas en blanco. Cegados por el sol, pasan los días de ayuno leyéndose el uno al otro los capítulos que han escrito ahí con tinta blanca: el momento en que un padre descubre que su hija es un pez, el día en que los parques y los jardines fueron cerrados con candado para siempre, las aventuras de un aspirante a escritor en las playas argentinas; la reescritura del texto budista Dhammapada, de un libro de Nathaniel Hawthorne y de La vida breve de Onetti; la posibilidad de que alguien viva en las escaleras de un edificio, el estudiante que pregunta por el alma de Santiago a los oficinistas del centro, el asesino que culpa de sus crímenes a los Dimú, la visión profética que Pitágoras tuvo de los campos rancagüinos y la noche en que el desastre petrolero pudo ser evitado con la construcción de un arca.

Caracteres blancos, primer libro de cuentos del joven escritor chileno Carlos Labbé, uno de los narradores más singulares de toda Latinoamérica, es también una novela hecha de relatos que se preguntan si la oscilación entre delirio y austeridad es la única manera de hablar fielmente -en el desierto y con hambre- del amor.

*

Él habita al otro lado del agua.

BLAISE PASCAL

VARIACIONES DEL BOSQUE

Nadie puede servir a dos señores

EVANGELIO DE MATEO

Emerger, odiarme a mí mismo antes que al sonido

mecánico del despertador. Agradecer, hundir la

cabeza contra la almohada, lograr poner un pie en

el suelo frío y luego el otro. Prender el calefón,

correr desnudo hacia la ducha, mear, tocarme los

pezones, cantar canciones gringas de la radio donde

aparezca la palabra God, apagar primero el agua

caliente para que se me congele por un segundo el

cuero cabelludo. Enchufar la máquina de afeitar,

lavarme la cara con perfume, secar cada uno de los

dedos de mis pies y chuparme la palma de la mano

porque tiene sabor a jabón. Abrir la ventana, sentir

la desnudez de mi espalda contra el aire que viene

de la calle, estirar los calcetines sobre mis piernas,

enfundarme en el overol amarillo, tener el pelo húmedo

y echármelo hacia atrás, detenerme y cerrar

los ojos. Comer avena con leche. Murmurar un

nombre, apretar el botón del ascensor, levantar la

mano hacia el conserje que llora, escuchar los bocinazos,

tomar el colectivo, alegar, querer, fingir, pagar,

azotar la puerta del auto con la mayor fuerza

posible, entrar en la bencinera, saludar o no saludar,

poner el marcador en cero, apretar el gatillo de

la pistola, llenar el estanque, llenar el estanque, llenar

el estanque, transpirar, adivinar el color del

próximo vehículo, palpar el pubis de la modelo del

calendario y sentir que es papel. Que sean las quince

horas, sacarme el gorro, lavar cada dedo de mi mano,

encontrar las tijeras y tomarlas, meterme la punta

del dedo índice en el ojo izquierdo, sentir que tengo

algo y que ese algo revive. Despedirme con un

garabato de los compañeros, escupir por última vez

el suelo de la bencinera, entrar en el parque, en el

bosque, seguir hacia el roble, el claro de la izquierda,

las hojas de plátano oriental y con el aroma de

los jazmines bajar el cierre del overol, desenfundarme

y tenderme desnudo bajo el arbusto, no sé

cuál es el nombre de esa planta, hasta que llegan los

dimú. Los dimú caminan por mi vientre, construyen

un palacio y la aldea, a veces solamente una

colonia, conversan entre ellos, fundan linajes y se

desafían, algunos dejan rastros de polen sobre mis

muslos, un fino polvo gris y amarillo.

Hoy hubo una variación. Por una vez tuve que

abrir los ojos, inquieto por el sonido de pasos humanos.

Entre las ocasionales gotas de lluvia que caen

resplandecientes sobre cada hoja se escucha el retumbar

de los pies de una niña a través del bosque,

me dijo el dimú. Una niña que se entretiene escupiendo

a los arbustos y cortando las ramas. Quédate

tranquilo, respondieron, y posaron cuatrocientas

hojas sobre mi cuerpo. Quédate tranquilo, escucha:

la niña caminaba nerviosamente, de pronto apareció

un hombre. No estoy seguro si eran hipos o gemidos

o susurros, ni quién hacía qué, aunque en un

momento la niña no dio más y se acostó en el pasto,

con las manos abiertas y los brazos cruzados sobre

el pecho. Entonces el hombre se sentó junto a

ella para pedirle que se quedara quieta. Los dimú

vinieron a mis oídos, así pude escuchar el fin de la

conversación entre la niña y el hombre, justo antes

de que ella intentara correr y yo pudiera notar el

brillo de unas tijeras en la mano de él:

–Yo estaba perdida en un bosque a la mitad de

una ciudad súper fea, rodeada de dimú, ¿cierto? ¿Salía arrancando y tú venías a salvarme?

Ella no alcanza a gritar. Yo tampoco grito.

Cuando oscurece tengo frío, los dimú se esconden.

Entonces me levanto, me estiro, me peino, me

calzo nuevamente el overol y los zapatos, silbo una

melodía que escuché en la bencinera, salgo del bosque,

del parque, agradezco, tomo el colectivo de

vuelta, saludo al conserje que bosteza, subo al ascensor,

aprieto el botón, siento el frío de la llave en

mis dedos, entro, me tiendo, veo la telenovela, me

como un pan con margarina. Vuelvo a agradecer,

me pongo el piyama, me cepillo los dientes, me lavo

los pies, enjuago bien las tijeras, pongo mi nariz en

el chorrito del bidé, hablo por teléfono, lavo los

platos, corro la cortina roja de mi pieza, apago la

luz, programo el televisor porque sé que en media

hora estaré dormido.

EL PROPIETARIO DE TODO

El sol nos despertaba al iluminar nuestro cuerpo

desnudo en medio de los arbustos frondosos, mojados

como la superficie de sus hojas por el rocío.

No éramos capaces de acordarnos de nada más que

una infinidad de sonidos que no alcanzaba a salir

por esta boca y a través de estos dedos para escribir

eso importante, acá. Corríamos durante horas

entre el ramaje descomunal, saltábamos las raíces

que agrietaban el pavimento, teníamos cuidado de

no despertar la curiosidad de las criaturas y llegábamos

hasta el enorme enrejado, veíamos sus puntas

inalcanzables, el fierro, el óxido y ninguna manera

de trepar. Se trataba de un jardín botánico en

medio de la ciudad que nunca ha existido, que fue

arrasada por el fuego o que continuará siendo la

misma, siempre: el cerro San Cristóbal, la Quinta

Normal, Madrid, Bogotá o Bengaluru, si conociera

alguno de esos lugares y verificara que existen.

Cercado por los fierros inexpugnables, soy incapaz

de escribir –todos los demás pertenecen a

tres clases, algunos prefieren comer, beber, reír y

deleitarse, otros buscan su liberación de este enredo

material, y luego están aquellos que buscan la

verdad absoluta– justamente porque soy capaz de

imaginar en esta página –si lo quisiera– cualquier

palabra que haya salido de la mano de un ser humano,

innúmeros párrafos en libros, revistas, diarios,

cuadernos, mensajes electrónicos, discursos,

signos rayados en la arena que la marea disuelve si

sube, dibujos en cavernas sepultadas y transcripciones

de lo que hablamos el momento de nuestra muerte,

la primera frase de tu hijo, el susurro en mitad de

una noche cálida, la arenga, el petitorio, el lugar común

y la oración: el que tenga oídos, que oiga.

Cuando nos sentábamos frente a la ruina de una

fuente de donde caía a raudales un agua que más

allá era acequia, río, lago y también océano –si

hubiéramos sabido dónde despertábamos– nos sobrevenía

un solo recuerdo. Hay un niño de cinco

años que sostiene un globo, lleva zapatillas, una

polera a rayas rojas, verdes y blancas, está perdido

en medio de la muchedumbre ese domingo en que

cree tanto en Dios y tanto Dios cree en él que, al

mirar hacia arriba a ese hombre que le da la mano,

se da cuenta de que su papá será su enemigo mortal.

Pronunciábamos la palabra: papá.

Entonces nos llegaba –en frases difíciles de seguir–

la convicción de que si dejábamos que escribiera

quien no escribe para que leyera quien no

lee, y así pudiéramos entender eso que no puede

ser explicado, íbamos a ser capaces de anotar nuestros

pasos sobre el pasto húmedo, mirar en torno y

entender que más allá había árboles frutales que nos

darían de comer, que en ese lugar los primeros días

del verano se alargarían todo el año. Y que cuando

llegara la noche, el nombre del narrador, el final del

cuento y la explicación de la historia, alguien vendría

con un manojo de llaves a abrir de par en par

las puertas herrumbrosas del jardín botánico.