Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Elvira Hernández | Carmen Gloria Parés | Autores |

Lectura de

La Bandera de Chile, de Elvira Hernández,

a 35 años (hoy, 2016) del primer saludo a la Bandera

Por Carmen Gloria Parés Fuentes

.. .. .. .. ..

Ideas y ex presiones en torno al trabajo poético. Una visita al contexto biográfico de Elvira Hernández. Una aproximación a un contexto real para su bandera poética, una lectura personal y poco guiada de su libro, a 32 años de los hechos. Un no sé qué y 3 ideas centrales concluyentes.

Todas las cosas ya fueron dichas. Pero como nadie

escucha, es preciso comenzar de nuevo.

André Gide

El acto y el arte de partir

de confundirse con el blanco.

Elvira Hernández

Partir desde dichas no dichas, de leer la escritura que viene creciendo en los años en lenta y pacífica forma, como una bola de nieve que no se acerca nunca, porque sólo va, se aleja y extiende un blanco que alcanzará tenaz, alcanzará paras todas las pocas, todas las pocas que llevan por oficio escribir. Símiles de esos locos bajitos de Serrat, las locas bajitas de la poesía chilena, se están yendo y con cada una, se reestablece y canta de nuevo como si fuera nuevo, el libro de un colega hombre. Pues, qué hace el libro de poesía de una poeta chilena, sino hacer de descanso, de animita para las fervientes oraciones  del poeta masculino, que a veces se pierde, que a veces también pierde, zozobra de sí mismo. Qué hacen sino reestablecer unas figuras poéticas masculinas, ya de por sí mismas establecidas, libros y oficios como el de Mistral incluso, formando parte de una enumeración, de una lista, casi nunca de un todo en sí mismo, de un pluscuamperfecto tiempo poético.

del poeta masculino, que a veces se pierde, que a veces también pierde, zozobra de sí mismo. Qué hacen sino reestablecer unas figuras poéticas masculinas, ya de por sí mismas establecidas, libros y oficios como el de Mistral incluso, formando parte de una enumeración, de una lista, casi nunca de un todo en sí mismo, de un pluscuamperfecto tiempo poético.

Es grande la oportunidad y la tentación de continuar en esta gravedad cómplice por el oficio de topo de las poetas chilenas, descargando con solidaria mansedumbre un amargo y resentido discursillo reivindicatorio pero inútil en torno a sus resultados, pues ni este destino de doble o triple esfuerzo y anonimato acabará pronto, ni es necesario siquiera, al menos en este punto, decir lo tantas veces dicho por otras y algunos otros. Si se olvida o si nadie escucha, como dice Gide en la cita, a no perder tiempo en cosecha magra, más bien cantar por el campo y limpiar silbando la guadaña para una colecta en otros lotes y caminar con la cabeza igual en las nubes, respirando con esos pulmones que son la mitad de todo. Pues como autora, me he propuesto no caer en la facilidad de la queja, en el contexto de las justificaciones, en la testificación de cierta injusticia humana y divina. Es que es respirar y ver con ojos bien cerrados que el olimpo de la Antipoesía fue poblado hace decenas de años por unas pringadas inspiradas, a las que esta vez nadie expulsará. ¡Respirar tranquilas! porque como si fuéramos bolivianas sin gaviotas y sal, el Antipoeta, ese Zeus americano, chileno, San Fabiano, vivo y melenudo rey de esta selva, ha legado una salida al mar, de aquí para siempre. Así que visto de esta manera, las poetas chilenas pueden transitar desde la cordillera al mar sin necesidad de tratados ni pasaportes literarios. Cabe aquí invertir energía y fuerza verbal en presentarlas por sus obras, por sus hechos y que estos urdan su contexto particular, fuera de escuelas críticas, movimientos y apreciaciones estéticas, donde la sociología política y el chisme social son el dato y la cita, más que el mecanismo fino y único de la poiesis y la lectura del mensaje que resulta. La pluma y la yerba mejor que el micrófono y el parlante, más amigables y paralelos a la escritura, más libres y fiables. Lunas en una eternidad de noches cantadas. Es la poesía la más alta de las conexiones con otros mundos. Un misterio cuyo peso es atávico e ineludible, como la muerte. En las Artes, las bellas, las sencillas e inspiradas artes, la lírica otorga el más completo ejercicio al espíritu, por lo que lleva de muerte/soledad/contemplación/belleza. Y para densificar más la idea que ronda en este rodeo, si nos dedicásemos más a filosofar en ella, que a calificarla, calibrarla y criticarla basados en tantos superficiales indicadores modernos, estoy segura que no estaríamos situados-as hoy en una minoría, por el contrario, el sentido común tendría mucho de poético.

Dicho esto no queda más que dar algunas luces biográficas sobre la poeta que le da sentido y forma a este escrito. Ella es Elvira Hernández, pseudónimo o más bien heterónimo, como ella misma definirá en una entrevista de 1997[1], de María Teresa Adriasola. María Teresa nace el año 1949 en Lebu, pueblo minero de la Región del Biobío. Estudió en su lugar natal y luego hace cursos superiores en Chillán, cambiando de provincia, de mar a cordillera. El nombre Elvira lo elige por lo arcaico, y el apellido Hernández por adopción de una familia que la recibía de infancia. Elvira, la arcaica, siempre fue inquieta, reconoce, y desde pequeña sintió desasosiego, escuchó historias en sus andanzas que le habrán marcado con lacre el espíritu, el ánimo. Por una coincidencia cargada de señales conoce en la Comisaría de Chillán al famoso Chacal de Nahueltoro y junto a él y a un Teniente es fotografiada siendo parte de ese extraño trío. Tenía 10 años. Luego vino la reflexión existencial, a partir de un Chacal que ella vio “terriblemente desvalido” y de otras historias humanas que conoció en esa Comisaría, en sus calabozos. A partir de ahí, conoció también el insomnio, que la acompañó en adelante.

A los 20 años, habiendo sido confidente de “muchos adultos sufrientes”, ingresa a estudiar Filosofía. Era el momento de la revolución estudiantil francesa y no había tiempo para la reflexión, muerte súbita. La que sería para nosotros Elvira, la arcaica poeta de Lebu-Chillán, pasa a la acción, con la consigna “Hay que transformar el mundo”. Acción política, no social, rehúye fiestas por escribir, por entender su propio trabajo que hasta ese momento no pasaba de imitaciones de clásicos. Elabora su primer escrito, Meditaciones físicas para un hombre que se fue, irrestrictamente inédito por azahares y vueltas ásperas de la propia vida política. La que sería Hernández, que se cambiaba de ropa luego de hacer la cimarra y dejaba su mochila en la casa de los Hernández, y pasaba por la Comisaría de Chillán a mover unas tablas por donde entraba a jugar a un patio, es detenida y ahora por sus propios actos y no como testigo de los de otros. Tuvo fortaleza para afrontarlo y luego cae en la nada. Y esa nada lo fue todo. Nace el cúmulo de cúmulos. Y la crisálida María Teresa es ahora Elvira Hernández, la mariposa blanrrozul que aletea en torno a la Bandera de Chile.

Cito a la autora:

“No tengo obra, tengo trabajos. Obra es la vinculación directa entre tu trabajo y tu sociedad; reconocida relación recíproca con crítica de por medio: muchos estratos que están actuando. En el momento en que el poeta pasa a ser parte de nuestra riqueza, ya tiene obra y ya no lo pueden dominar. El que uno tenga una buena crítica, no convierte eso en obra. Juan Luis Martínez en el momento en que escribe, se plantea el enmudecimiento de su poesía. Parto del hecho de que Chile tiene grandes voces, pero ya las voces cesan y viene el reinado de la escritura, que es otra lengua. Juan Luis se sitúa en ésta como adelantado con La nueva novela. Después de esto, ¿qué se puede escribir?”

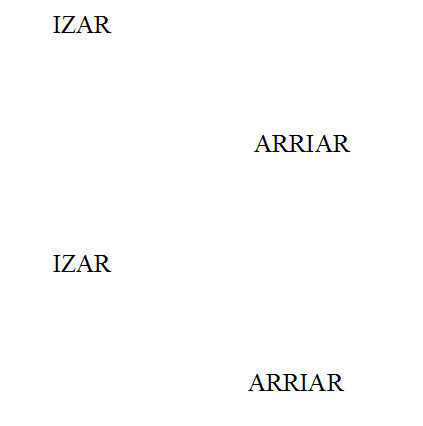

Pese a la admiración que la poeta parece sentir por Juan Luis Martínez, y a la influencia que su trabajo pueda tener en el de Hernández, el contexto de la Bandera de Chile me parece más real situarlo en la década del 80’, liderada por el régimen o dictadura militar, y todas las consecuencias reales, proyectadas o revisionistas que este periodo tiene, en lo que hay de poesía en Chile. A pesar, insisto, que el oficio de Hernández bien cabe, nutre y no destiñe en discursos, ideas y trabajos escriturales más visionarios como el de Martínez, el creacionismo de Huidobro, la experimentación con la palabra de Cecilia Vicuña, entre otros poetas. El trabajo de Hernández cabe aquí no tanto por una incursión experimental en la palabra o en el caligrama. Ella más bien parece trabajar con la palabra tal cual es, la oración con una sintaxis normal, lógica. Digamos que el conjunto de palabras que disfraza o interviene o neologiza en la Bandera de Chile no es tan definitivo como para situarla en una experimentación a secas, pues ahí perdería lo que tiene de símbolo su objeto cultural, y por tanto de vaso comunicante, aunque sea parta contradecir su importancia, su envergadura, su inmaculada sensación de objeto de facto, la bandera. Donde puedo estimar su atmósfera menos convencional es más bien en el hecho mismo poético, la hazaña de tomar un elemento tan cargado de significaciones en muchos sentidos y hacerlo materia poética, volumen, forma, fondo, altura, ancho. Es ese mismo ejercicio que hace 19 veces en la página 32 de su libro [2] IZAR ARRIAR .Una rutina que lo expresa todo. A fin de cuentas, la hablante lírica es una atrevida cuyo atrevimiento mayor a mi parecer es que, y ahora sí poniendo su trabajo en el contexto real que le corresponde, para bien o para mal, siendo injusto para ella o no, más real al justo momento en que ella escribió La Bandera de Chile, izada en lecturas durante 10 años antes de ser arriada a la publicación, el atrevimiento de haber agarrado este símbolo patrio, por decir lo menos, y soltarlo así cuando de solo recordar la atmósfera de esos primeros años 80’ da escalofrío. Ella pertenecería a la Generación del Roneo, donde unos pocos y pocas que permanecieron o simplemente vivían en Chile escribieron y publicaron, pasando y pasando sus trabajos de mano en mano. Leerlos también daría escalofrío. Mi pregunta es cuántas de esas escrituras resisten el paso de tiempo, que lo único que hace es correrles el horizonte escénico tan abruptamente, que, sin quererlo, ellos pueden volverse involuntariamente arcaicos. Cuántos trabajos de aquellos resistirían una lectura cargada de este contexto de 30 años después, sin pasar por el calificativo de rancio, pasado, pretérito, comunismo, etc. En realidad la pregunta clave al hablar de visión poética es ¿cuán vigente está la obra?

Me parece que La Bandera de Chile es de una vigencia y de una inteligencia muy particular. Hace muchos años me convencí de que la región del Biobío es prolífica y generosa en poetas. Elvira Hernández, de esos pagos y lares nacida y criada, suma a esta idea que me agrada mucho. No es tanto un tema de cantidad de poetas sino más bien de la calidad chilena de esa poesía, una particular vibración artística, un genio muy nacional. La Bandera de Chile difícilmente podría haberse configurado en un poeta o en una poeta citadina desde nacimiento. Porque en la ciudad, y para todos lo efectos designaré como ciudad solo a Santiago, no se ve del todo La Bandera de Chile. Porque la ciudad difícilmente tiene celebraciones vernáculas, no celebra su propio aniversario, porque la ciudad al fin y al cabo, híbrida, siempre work in progress, está desvinculada de aquella que de capital representa: el territorio. La Bandera de la ciudad en este libro “está a un costado, olvidada” (Pág.18) Apenas se le dedican unos versos pocos en esta página, el resto me parece es todo territorio, simbología, nación y exclusión. Es un libro breve e intenso. Y al respecto tengo 3 ideas centrales sobre el libro, ideas distintas en cuanto a lo que recupero como información del libro a lo que han escrito sobre el libro académicos-as.

Primera. A pesar de todo lo expresado en cuanto a la belleza de la lírica y las reivindicaciones a la poesía, creo que he elegido uno de los libros menos estéticos líricamente hablando. La Bandera de Chile no me emociona ni me conmociona con versos bien puestos, rimados. Lejos de eso parece lija el paño a veces. Y eso me atrae de una manera misteriosa, porque en ese misterio opera el mensaje, baña el significado, perpleja la vista, me pide guardar algo, y retirarse sin dar la espalda.

Segunda. Una BANDERA femin-izada en la observación de su comportamiento, de su sentido, de su olvido. Feminizada por la innegable autoría del escrito, y por ende su baño de significaciones, su nueva mirada a un objeto más del mundo de la guerra, de la milicia, de la nación por la razón o la fuerza.

Tercera. La gran amplitud de su frialdad y su nihilismo. Y con esto concluyo. El libro en este tiempo, justamente en este tiempo en que la política del pueblo, ingenua y vanguardista en paralelo, habla de cambios, de asambleas que nunca le han permitido tener, de renacionalizaciones, mira y es mirado como libro ¿de qué manera en este contexto furioso y demandante? Porque calidez no hay en esas páginas, ni reverencia, ni elegancia, ni mentiras tipo calmante para el invierno. Del porte de la Bandera que pongas en tu casa cuando izas en las fiestas si es que izas, es la significación de esa bandera propia que nos muestra el libro. La Bandera de Chile que está frente a La Moneda, por ejemplo, qué expresa frente a este libro, escrito el año 81’ con una empatía autoral que desborda mucha ternura. Podrá ser no simpático ni de bello lenguaje el libro porque no es un Himno ni una Oda, y la Arcaica no nos quiso mentir. Así que me pregunto ¿qué camino recorrerá la Bandera de Chile dentro de la poesía chilena? Cierro con el final

“La Bandera de Chile declara dos puntos

. . . . . . . . . . . . . . su silencio”

* * *

Citas

[1] Diario La Época, Suplemento Literatura y Libros. Entrevista Domingo 29 de junio de 1997 a Elvira Hernández por Virginia Vidal (QPD) La entrevista está a publicada en sitio www.memoriachilena.cl

[2] La Bandera de Chile, Elvira Hernández. Libros de Tierra Firme, Buenos Aires 1991, con Prólogo de Federico Shopf. Publicado en sitio www.memoriachilena.cl

Bibliografía de Lectura

¿Qué es una Bandera y para que sirve? A propósito de la Bandera de Chile de Elvira Hernández. María Inés Zaldívar. En Anales de Literatura Chilena, Año 4, Diciembre 2003, Número 4, 203-208. Publicado en sitio www.memoriachilena.cl