Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Clemente Riedemann | Autores |

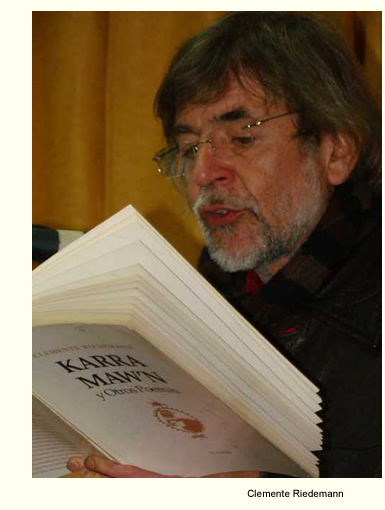

Presentación Karra Maw´n, de Clemente Riedemann

Editorial Alquimia, 2015

Por Claudia Arellano Hermosilla

.. .. .. .. ..

Clemente Riedemann con Karra Maw´n, publicado por primera vez el año 84 por la Editorial Alborada. Más tarde, Karra Maw´n y otros poemas, fue reeditado el año 1995, por la editorial El Kultrún y ahora reeditado por Alquimia, el año 2015. Como vemos “La Ciudad de la lluvia" cumple 31 años.

Karra Maw´n, es el resultado innegable de una intervención crítica de la cultura, invocando la apertura de lo que se encontraba obturado por el canon literario centralista en aquel momento. Karra Maw´n se instala como un “reclamo emancipatorio” por el reconocimiento de la diferencia cultural y los derechos del pueblo mapuche.

“Diferencia económica

Diferencia política y moral

Religiosas diferencias.

No mejores ni peores

. . . . . . . . . . . Sólo diferentes” (pág. 22)

Este texto, instala un discurso literario y político, que busca, encuentra y defiende su propio lugar no en la dependencia respecto a las tendencias  centralistas de nuestro Chile, sino encontrando su propia voz, en un tiempo y una memoria que no aparece registrada en la construcción de la supuesta “identidad nacional”.

centralistas de nuestro Chile, sino encontrando su propia voz, en un tiempo y una memoria que no aparece registrada en la construcción de la supuesta “identidad nacional”.

La primera población marginal de Karra Mawn

Fue la de los indios

Que habían nacido en Karra Mawn.

¡Weñefe!

¡Ñiñoko! – airaban los indios

Pero nadie se dio por aludido.

Y las Torres de sangre bailaban

. . . . . . . . . . En torno al árbol del mundo (pág. 25)

Cual poeta de la Suralidad, proveniente de un contexto multiforme y dinámico, donde el poeta va transformando del punto de vista convencional, lo que implica observar el mundo contemporáneo desde la perspectiva del sur, haciendo visible otras realidades y posibles otras interpretaciones, donde se despliegan heterogeneidad de pensamiento y lenguajes locales como contrapeso de los grandes relatos hegemónicos provenientes del exterior.

Desde este lenguaje poliforme, o polifónico según Bajtín se entremezclan: el mapudungun, el inglés y el alemán, o como diría Huenún, este “champurriar”, que va “tejiendo la trama de las costumbres, educando la mirada e informando el paisaje”.

Riedemann en Karra Ma’wn, agudiza su pluma para plasmar la existencia. Cual « Memorioso ecléctico », va en busca del pasado histórico, para reinterpretarlo y explicarse el presente con otros paradigmas. Poeta etnógrafo, que, cual explorador, viaja al pasado en busca de los vestigios y regresa al presente con su mochila cargada de metáforas, refundando de esta forma una nueva memoria. Esta memoria no es un asunto de registrar, fichar, clasificar datos, como respaldo histórico para la actuación en el presente, sino que actúa para intervenir directamente en el presente en virtud de la potencia evocadora de sus imágenes.

Esta es la exteriorización de la memoria tomada en su estadio declarativo y narrativo. Riedemann se acuerda, lo dice, lo cuenta y da testimonio de ello. Lo primero que dice el testigo es:

“Yo estaba allí

. . . . podía cortarse el aire en rebanadas

. . . . y vi que el sol

dibujado en la superficie del estanque

enrojecía (pág 52)

Esta declaración es a la vez, una aseveración a una realidad factual que se tiene por significativa, una certificación de la declaración hecha por su autor, que queda constituida como estructura hereditaria del testimonio, y donde el testigo se considera una promesa referente al pasado. Como sostiene Ricoeur, “El testimonio se convierte en institución”. (Ricoeur, 2000).

Pero, no sólo de la etnografía vive el poeta…la forma textual y estética de Karra Maw¨n nos revela una diversidad de prácticas escriturales: como el relato histórico bélico, el poema épico o el diario de campo, que al estilo de Ercilla, con su “Araucana” o Pedro de Oña con “Arauco Domado”, van entrecruzando la crónica y la etnografía.

Esta poética crónica, -esta ambigüedad intencionada- va asegurando una memoria colectiva y a la vez, va salvando colectivamente estas imágenes, como lo plantea Umberto Eco —de reconstituir una universalidad del sentir, percibir y comprender. La solidaridad de Riedemann, con los otros, es el fundamento de un conocimiento que deriva, de una concientización.

Entonces vieron los Mapuche

Con los huilliches y picunches

Que el español era a ellos

casi en todo parecido.

Que también tenían pelos

Y miedo en los bolsillos (pág. 27)

Karra Maw´n emerge en los patios traseros y los arrabales de la poesía. En este desplazamiento radica lo estético de Riedemann, su aporte a una doble revisión del canon: la tradición centro- periferia y la identificación solidaria de Riedemann con la cultura mapuche, el cual va declarando su periferia identitaria.

Riedemann, como sujeto de enunciación, desde la óptica de la concientización incorpora un giro de episteme. Es decir, la adquisición de conocimiento deja de concebirse en términos de —acumulación de información sobre el mundo objetivo mediante la puesta en acción por un sujeto de teoría y método instrumentales— sino como una práctica que responde al ethos de la comunidad, entendida como interacción dialógica de "sujetos cognoscentes" como diría Paulo Freire (1974). Ello quiere decir que la representación —eje del discurso referencial en la modernidad occidental— no ocupa ya el primer plano; de ahí que el énfasis de la interacción con el texto deje de plantearse en términos de reflejo o reproducción de la formación social, o en términos de la subversión del discurso referencial.

La concientización practicada en Karra Maw´n proporciona otro modelo que no es exclusivamente epistemológico o ético, sino ambos simultáneamente.

Para Lukács la importancia del texto como concientizador histórico se juzga según la captación de la “totalidad”. Según Lukács esta “totalidad” se plasma en la forma de la poesía histórica y la creación artística formaría parte del proceso social por medio del cual el hombre/poeta se apropia del mundo mediante su conciencia.

Esta captación de la "totalidad" en Karra Maw´n, consiste en la representación de los sectores oprimidos no sólo en términos étnicos, sino también en términos de clase, sexo, región, religión, etc. No se trata de un todo abstracto e ideal. Karra Maw´n, se enfoca no solo en la opresión sino también en una estética práctica, es decir, exige que se tenga que "problematizar la realidad nacional".

Pero no hay mapuches.

. . . . Lo que hay

. . . . . . . . es medio millón de arrinconados.

La Ley dice: “No hay mapuches. Somos todos

chilenos”.

(pág. 61)

En este sentido, Riedemann introduce signos de resistencia cultural al “colonialismo interno” inducidos a través de los “libros oficiales”. De esta forma se explica, el empeño por releer y re-escribir los documentos fundacionales de la época colonial o la transfiguración heroica de personajes históricos obliterados por la historiografía, procedimiento que luego lo plasmarán: Jaime Huenún en “Reducciones” y Bernardo Colipán, en “Arco de Interrogaciones”, entre otros.

Fueron cuatro siglos

100+100+100+100

. . . . . . . . . . Años de matanza;

Cuatro ríos de amor mapuche

Vertederos de sangre pura, sangre virgen

Sangre hecha rimas por Ercilla

Rumas de sangre alzadas por Encina

Sangre triste

Cántaros de sangre en la greda prostituída

. . . .“Hay que matarlos a todos

. . . .. . . .Para que la guerra se acabe” Nájera. (pág. 30)

Clemente va poniendo en entredicho los discursos oficiales sobre la historia y el poder. La descripción de la empresa de la conquista y colonización, no clausuradas hasta los días de hoy, deviniendo en Colonialidad.

Por esta razón Karra Ma’wn es un libro pionero en Chile desde la perspectiva descolonialista: explicitando la problemática del contacto intercultural mediante el tratamiento de los temas de la discriminación, el etnocidio, la aculturación forzada, mediante la educación, la economía y la religión. Esta poesía de Riedemann, cumple un rol clave en tanto acto de resistencia.

Karra Maw´n como propuesta del giro decolonial, con su análisis del racismo como cara oculta de la modernidad occidental: razón imperial y colonialidad del poder, del saber y del ser (Mignolo, 2000; Quijano 1992), no trata –solo- de una reivindicación ética con respecto a la incorporación y reconocimiento de las voces subalternizadas, sino que también se trata de un imperativo teórico-epistemológico que le da mayor profundidad y complejidad a los procesos que generó el “Choque Cultural”.

Llegaron ideas desde el norte.

Llegaron de a caballo

. . . .. . . .Otras técnicas.

Posaban, unas sobre otras, las piedras

Que ya no se movían

. . . .. . . . . Se quedaban fijas (pág. 23)

Este reordenamiento del espacio- tiempo de los pueblos colonizados, fue apoyado por el carácter simultáneo en la noción de tiempo lineal de la historia, como señala Oscar Saavedra en el prólogo de este libro: “la poesía no puede escribirse con calendario”. Los grandes logros de la dominación colonial, fue la instalación de una cronología y una ordenación tiempo espacio, que buscó fijar subjetividades y jerarquías de control, es decir, que los pueblos colonizados entraran en la lógica del tiempo-compás: encasillaron el ritmo dentro de la métrica. Lo más seguro que Franco de Colonia, no hubiese imaginado que esta métrica se extendería a una dominación cultural hegemónica, de los posteriores pueblos colonizados.

Es así como la decolonización se debe fundar Des-colonizando ese tiempo lineal, que oprimió el tiempo circular de los pueblos originarios. Como señala Julieta Paredes, “se debe recuperar la memoria descolonizándola, denunciando sus lecturas y clasificaciones arbitrarias” (Paredes y Guzmán, 2014:26).

La historia sólo recolecta monedas falsas

Es la sangre que corre

A nuestras espaldas.

Es el esqueleto colgado

En el closet como un traje (pág. 74)

Ya las reflexiones de Homi Bhabha, acerca del discurso colonial y del sujeto, muestran cuan importante es la reescritura de los textos fundacionales. Como dice Bhabha “Estamos obligados a reclamar la historia, nuestra memoria-tiempo” (Bhabha, 2007).

En este caso Riedemann, en su destreza, va “desmontando” el discurso oficial subvirtiendo el orden esperado de las cosas.

El concepto de “Montaje” de Benjamín, nos ayuda a comprender esta nueva ruta que debe trazar el poeta para rejuntar las imágenes literarias, como un acto de relectura en el cual va comparando los pasajes de su existencia. Montando y volviendo a remontar, le obliga a comparar y comprender. El montaje1 para Walter Benjamín y en este caso para Riedemann, no es sólo un dispositivo estético, sino eminentemente una herramienta histórico-filosófica de primer orden. Detrás del montaje, está la experiencia de una pérdida donde la disolución del sentido tiende a expresarse en lo visual -entendido como imagen-, que en su contexto histórico, va descomponiendo el historicismo vulgar, que libera las energías de la historia en un montaje de pasado y presente. La “imagen” en la poética de Riedemann, tiene un doble sentido: por un lado testimonia una petrificación, pero también explora en las posibilidades de reacción ante ella. Pues esa imagen, “inquietud petrificada”, coagula un flujo de energías políticas que en un momento propicio explota. La imagen recompone un nuevo sentido en un montaje que “salva” lo no-sido del pasado.

Creció como maleza el español sobre la tierra.

Brotaron, de a caballo, significantes de mal agüero: (pág. 34)

Así pues, Karra Mawn va rompiendo con el naturalismo histórico, captando la construcción de la historia en cuanto tal.

Para que esta tarea de escritura no aparezca naturalizada es que exhibimos su carácter de artificio y su dimensión política. La imagen escritural de la poética de Riedemann, posa su mirada sobre lo no dicho, y con el montaje intenta actualizarlo: porque sabe que el pasado encriptado en el sueño de la historia debe ser despertado.

“La tierra nos pertenece.

Cuando llegamos, sólo estaba el mamut

Hundiéndose de a poco en los pantanos.

El pejerrey estaba solo

Memorizando la luz del ventisquero

La tierra es nuestra.

Para siempre la hemos heredado

Y perverso es quien nos las quite,

Quitar con papeles falsos

Con barriles de chicha de manzana

O con patadas, simplemente” (pág. 41)

Y para ir terminando…

Si en la primera parte del libro, Riedemann hace referencia a una memoria colectiva, atravesada por la dominación española y luego por la integración alemana, en el último apartado del libro denominado “Infancia del cronista”, el poeta hace alusión a su memoria primigenia, como él mismo enuncia:

Atascado en la matriz, con tenazas

traen al mundo su cabeza, fórceps del que no

se ha podido aún recuperar. (pág. 65)

se ha roto la rama que nos sostenía

y hemos venido a dar al suelo

en una poza de “sangre y arena”. (pág. 73)

Esto es lo que uno puede leer, en un pasaje que reúne: expulsión, división, parto, feto, confundido y separado, abandonando el cuerpo de su madre, en la búsqueda de identidades a través del desarraigo, la pérdida y la desvinculación.

El poeta experimenta su primer abandono, cuando parte al mundo desde el vientre de su madre. Pero el poeta para remediar esa angustia comenta:

a nada se atina sino a succionar

el poderoso pezón de Aurea Elisa (pág. 66)

Estos cuidados que la madre le provee, son los calmantes para resistir al abandono. Pero, también son - las primeras incursiones eróticas del vate-, ya que su madre es su primera seductora.

Aparece de esta forma la memoria genealógica, que está estrechamente vinculado al linaje femenino. Esta memoria lo conecta con la madre y con la abuela, y de esa relación inicial, el poeta construye y crea su diálogo primigenio:

Y entre las casas, la casa de la abuela.

..... Ella canta “medallita de la suerte”

mientras corta una larga y angosta ñocha.

..... Las margaritas han trepado a su delantal

para quedarse allí, como soles definitivos. (pág. 75)

En una conversación con Clemente, una vez me dijo: Mi abuela era severa y tierna a la vez, le tenía miedo pero a la vez me sentía protegido. Ella una vez le dijo “que no podía agarrar los peces en el agua”, cosa que Clemente nunca le hizo caso. Fue ella, quien le enseñó a apreciar lo profano y lo divino y su propia diferencia cultural.

De esta manera Riedemann en Karra Maw´n, se hace cargo: “de la condición de exilio en la que estamos”, que es el primer paso -según Ralph Metzner- para regresar en el viaje hacia las raíces (1986:211). Como en los mitos del “eterno retorno”, Riedemann al final del libro, retorna al origen y en este viaje, vuelve al estado paradisíaco para transformarlo.

Es así como, no sólo se debe volver al paraíso, para rememorar el abandono primordial, sino también para reactualizarlo con nuevos símbolos. Ritual que Riedemann lo reactualiza en Karra Maw´n.

* * *

Textos citados

- Benjamín, Walter. 2005. Libro de los Pasajes, Akal, Madrid

- Bhabha, Homi. 2007. El lugar de la cultura. Ed. Manantial, Buenos Aires

- Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón. 2007. El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del Hombre Editores, Colombia

- Freire, Paulo. 1974. Concientización: teoría y práctica de la liberación, Búsqueda, Buenos Aires.

- Metzner, Ralph. 1986. Las grandes metáforas de la tradición sagrada. Kairós, Barcelona

- Paredes, Julieta y Guzmán, Adriana. 2014. El tejido de la rebeldía. Ediciones Mujeres Creando Comunidad, Bolivia

- Ricoeur, Paul. 2000. “Historia y memoria. La escritura de la historia y la representación del pasado” en Anne Pérotin-Dumon (dir.). Historizar el pasado vivo en América. [En línea]

http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php