Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Cynthia Rimsky | Autores |

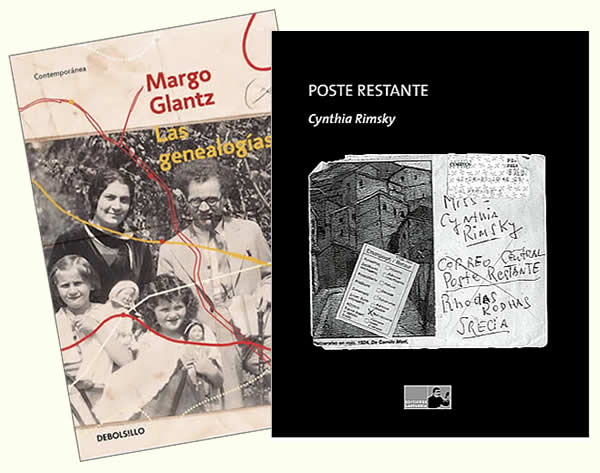

Memoria, viaje y migración: la textualización del recuerdo y la relación autobiográfica

entre Poste restante de Cynthia Rimsky y Las genealogías de Margo Glantz

Por Rocío Escobar González

Tweet .. .. .. .. ..

La memoria es productora de sentido en la existencia del ser humano como una fuerza que se enfrenta al envejecimiento y muerte inexorable del paso de la vida. Así, Poste Restante (pdf) y Las genealogías (pdf) de Cynthia Rimsky y Margo Glantz respectivamente, permiten adentrarse al universo de la reconstrucción del recuerdo, no tan solo en la inscripción de una vasta y genealógica tradición de la autobiografía y los géneros referenciales, sino como una forma de textualizar el lenguaje que se posiciona en el juego del “yo” trasladado y ejecutado en razón de los juegos que permiten considerar y rearmar una cartografía de la vida y la evocación en cuanto a la imposibilidad de reconstruir el recuerdo íntegra y fidedignamente, claro si es la pretensión. Y es que aquí nos encontramos mas bien con unos textos que propositivamente amplían la mirada hacia lo que se considera dentro de estos géneros. Poste Restante vincula la visualidad, el uso de formatos discursivos tales como cartas, la escritura en forma de diario y bitácora de viaje, el texto que se sirve del lenguaje poético y rememorativo y la polifonía, el uso de la tercera y primera persona y el carácter polifónico que a su vez comparte con Las genealogías, donde se entremezclan y alternan diferentes voces que van tejiendo el recuerdo y que en su deriva van metaforizando y haciendo elipsis con las mismas, en donde el lenguaje y la lengua son los articuladores de esa memoria que en su presentificación se convierte en la interdependencia simbólica de este y el “yo” y un “nosotros” iluminando la oscuridad del inconsciente como casa de la subjetividad y su estela existencial.

Lorena Amaro (2009), en Vida y escritura. Teoría y práctica de la autobiografía, (pdf) define a esta, como una forma de expresión que se ha materializado en experiencias específicas dentro de un tiempo histórico determinado. Antes del siglo XIII, no se hablaba de la existencia de este género

en Europa; se hablaba de memorias o confesiones pero no había un término específico para lo que se gestó incluso en la época clásica. El siglo XVII, con la expansión de la Reforma protestante, fue especialmente propicio para estas formas de escritura, ya que en varios países que adoptaron la nueva iglesia se abandonó la confesión ante el sacerdote, un hábito del catolicismo, en favor de exámenes de conciencia escritos. Estos exámenes anticiparon en gran medida la evolución del género en el norte de Europa. Esta teoría también explica por qué el género autobiográfico fue menos común en los siglos XVIII y XIX, e incluso bien entrado el XX, en países católicos como España e Italia y, por extensión, en las antiguas colonias hispánicas. Me detengo someramente en esta precisión histórica del género referencial y autobiográfico, en razón también de establecer ciertos antecedentes que permiten distinguir y revelar la importancia que adquirió en el siglo XX en Latinoamérica el uso de este género y que a su vez en los textos tratados en este ensayo, se remiten a la migración de las familias judías ucranianas de las autoras y como estas se adentran en la búsqueda de una recomposición de la historia familiar: estas mujeres se van desplegando en sus propias disquisiciones, cuestionamientos y anhelos. El uso de la prosopopeya (De man, 1991) como figura retórica que otorga voz y rostro a lo ausente -en ambas- y el “yo” autónomo, que a veces se desdibuja principalmente en Rimsky, se configuran como una muestra de la necesidad de testimoniar de parte de las autoras que se opone a una configuración patriarcal de representación de la voz y del génesis de las historias, casi siempre contadas por hombres, y que aquí encuentra una subversión al orden fálico (Smith,1991) y que deciden escribir las historias de sus vidas, en un desencuentro de la otredad construida por la voz masculina que ejerce la hegemonía en cuanto a la voz que puede y debe contar las historias.

Ahora, ambas obras se encuentran y desencuentran en su construcción y en su propuesta estética de autobiografía, que desfigura por un lado, la presencia del “yo” en Rimsky al hablar constantemente en tercera y primera persona, y el uso de las cartas que le dirigen a la viajera chilena de origen judío europeo, en donde es posible armar el puzzle que invita a reconstruir la historia familiar y el viaje personal de autoconocimiento de la autora. Mientras que Glantz opta por la polifonía a través de la textualización de sus padres, hermanas y algunos personajes artísticos que deambulan en genealogías, y el habla de ella misma, lo que remite a una construcción desordenada y repetitiva, tal como si estuviéramos presenciando la sonoridad y tejido del habla oral que cuenta, se enrevesa y despliega la memoria que cuentan otros y ella misma. Partiré en razón de esta primera categoría como articulador de similitudes y diferencias en ambas obras. Luego y no menos importante, acudiré al viaje y a la migración como sustentos de la construcción textual de ambas obras, con sus diferencias, puesto que como mencioné anteriormente Rimsky construye una especie de bitácora de viaje,

diario y álbum audiovisual de las huellas materiales de su viaje por Europa, mientras Glantz se detiene más bien en la grabación y la escucha activa y conversacional de ella con sus padres, mientras disgrega entre sus propios recuerdos de infancia y de adulta y proporciona al viaje tanto de sus familiares como de ella misma en razón de la búsqueda simbólica y material de las existencias de estos y cómo se configura la migración en las autoras. Finalmente me detendré en el encuentro y diferencia de ambas, como autoras latinoamericanas, que siendo hijas de padres migrantes, se posicionan desde este territorio y su cultura para proporcionar un mapeo sincrético de sus vidas.

Rimsky se sirve del uso en primera y tercera persona para dialogar con las circunstancias y hechos que atraviesa en el viaje que emprende tras encontrar un álbum familiar en un mercado callejero en Santiago. En el transcurso de la lectura nos encontramos con que la autora tuvo una concepción errada de la relación entre ella y este álbum fotográfico, ya que Rimsky pensó que al encontrar el apellido en el álbum, su existencia estaba ligada a esas personas, y solo se trataba de una confusión linguistica: “Siento decirte que en esa época el ejército austríaco estaba bajo el dominio nazi por lo que dificilmente puede tratarse de parientes tuyos. Hay algo más- vacila- Rimski significa baño romano, por lo que Rimski vrelec- posa su mano en el brazo de la chilena- es un lugar de baños termales” (Rimsky, 112). Ya la confusión y el juego de este se despliegan como una información, que detectivescamente, descubre la autora, mas esta confusión es un sentido último, el sustento literario de emprender el viaje que le otorga un sentido y un cuestionamiento vital a la autora. Lo importante así no radicaría en que el libro se agota en tanto no encuentra vestigios de sus familiares en Ucrania, sino que la importancia propositiva del libro es el viaje y el registro como huellas fantasmáticas de la necesidad de la autora por concebir y darle un significado a aquellos espacios y piezas que componen su biografía y las peripecias de salir de Chile.

Ahora el uso de la tercera y primera persona como juegos de desfiguración, alternancia y distanciamiento de la autora como voz enunciadora en el texto se hace más patente cuando dice: “Entre 1905 y 1918 Aida G abandonó Polonia en pos de una fantasía. En 1999 su nieta abandona Chile para evocar una fantasía.” y más abajo repite el enunciado pero ahora en primera persona: “Entre 1905 y 1918 Aída G abandonó Polonia en pos de una fantasía. En 1999 abandono Chile para evocar una fantasía.” (Rimsky, 168). Por lo que este paralelismo entre la enunciación en tercera y primera persona propone la concepción del texto no en su univocidad de enunciación de la propia autora sino que ella se escinde de sí misma para poder narrar un “yo” que viaja y del cual se sirve como materia literaria de subjetividad, en tanto también explicita un yo, entonces Rimsky no abandona por completo el uso de la autorreferencia, pues propone una liminalidad literaria en las formas de contar de sí misma.

Glantz se sirve mientras tanto de la voz polifónica, que tal como propone Bajtín (2005) estructura la reconstrucción de la memoria a través de diversas voces, incluyendo las del autor, el narrador, los personajes y discursos tanto pasados como futuros. Si bien, no se encuentra aquí la voz del narrador como tal, esta voz se traslada a la voz de la autora, que ya no es simplemente Margo Glantz aquella que escribe, sino que también aquella que articula las voces de los otros y de ella misma en esta configuración del viaje iniciatorio migratorio de sus padres judíos europeos hacia México en barco- que dato anexo, no iban como destino precisamente a México, sino que nuevamente se presenta el azar mismo de la vida- y en esa conjunción de hablas se develan ciertos datos y circunstancias que evocan al habla oral y a los actos comunicativos propios de esta: “-Lo mismo que nosotros- voz de Yánkl. -Luego vine a México, porque de otro modo hubiese amanecido un día ahogado en la Bahía de la Habana. El amigo sale y mi padre comenta: -Él se quedó, es uno de los pocos de izquierda que se quedaron. Insiste en recordar aquel mitin donde un obrero se arroja desde un quinto piso: recuerdo algo parecido en una película de Wajda. -Entonces empezó el alboroto- interviene mamá.” (Glantz, 62). Y es que aquí se configuran las voces de la autora biográfica en correspondencia con tres enunciadores, el amigo de su padre, el padre y la madre y la propia Glantz en calidad de articuladora de las memorias e interventora dentro de esa secuencia de comunicación.El viaje y el componente de la migración como recurso metafórico y vital de las autoras está presente en ambas obras. Rimsky opera el viaje como articulador principal de poste restante. Ella, como mencioné anteriormente, parte el texto en su búsqueda a través del álbum familiar fallido, y compone una imbricada red de diario de viaje, epístolas y archivos visuales que documentan los momentos de su aventura en búsqueda de sus antepasados. El viaje aquí, siendo medular, proporciona una mirada hacia este en donde se configura la identidad no tan solo de ella en consonancia con las culturas a las que se va enfrentando, sino que proporciona una vastedad de personajes que van apareciendo con sus costumbres y emocionalidades: “Ocho de la mañana. Irina, la recepcionista del barco, tiene ojos celestes y coquetos, corpulenta al estilo de las mujeres del Soviet, pero abundante en sinuosidades. Pregunta a la pasajera si sabe que sus apellidos son ucranianos. Ella le cuenta por qué viaja a Ucrania. -¿Conoces a alguien en Odessa? -No, a nadie. -¿A nadie en Ucrania?, ¿y si te pasa algo? Ven a buscarme a las cinco y te muestro la ciudad-. No será la primera vez que un personaje salva a su autor. Aquí, ficción, lenguaje y realidad se enrevesan para concebir el registro tipo diario de la autora, hacia el final se patenta esta pretensión, el viaje es así concebido como literario antes que un mero registro de este como acto mimético del mismo.

Margo Glantz articula el viaje en razón de introducirse a sí misma en sus memorias y recuerdos en las genealogías, y también para concebir el viaje de sus padres en barco desde Rusia a México como acto migratorio fundacional y casi épico que configura el génesis de su vida y que ella también se hace partícipe de esta forma de viajar como la de un héroe épico (Telémaco) o un descubridor colonial (Colón) reconvertido en voz femenina literaria que se sirve del viaje como aparato de búsqueda identitaria y subjetividad: “Mis viajes han sido más modestos y en lugar de buscar oro en mis largas travesías por este continente (quizá compré algunas figas, unas llamas, una mola, y una modesta turmalina impura) he seguido como Telémaco las de Ulises, las huellas de mi padre” (Glantz, 174). Por lo que aquí el viaje es concebido dentro del viaje homérico como un viaje iniciático, simbólico y físico que contiene las adversidades propias de salir del hogar, enfrentarlas y “retornar” en este caso encontrar un lugar que se reconoce amorosa y familiarmente como territorio y que constituye la formación identitaria no tan solo de la autora sino que esta plantea el viaje como una forma de acercamiento a sus propias raíces genealógicas.

Para concluir este análisis comparativo, me gustaría aludir a la situación cultural de ambas autoras, Rimsky por un lado chilena con ascendentes judíos europeos, y Glantz, mexicana con ascendentes compartidos con la autora chilena. Ambas se enuncian desde esa identidad latinoamericana sincrética, fruto del legado familiar y que proporciona esa mirada de la constitución multicultural que se patenta en la construcción de estas autobiografías. Rimsky, por un lado, versa en un texto: “Ulanov es una calle sinuosa, sombreada por altos guindos, que bordea un ancho río como el del Cajón del Maipo. Cuántos recuerdos debía despertar en tu padre cada vez que atravesaba el río Mapocho. Por eso cuando compró la casa de Maruri plantó un guindo.” (Rimsky, 143). En esta cita la autora realiza paralelismos entre la situación de estar en Ulanov, pueblo que habitó su abuelo paterno cerca de 1905, comparándolo al río Mapocho, vértebra fluvial de nuestro Santiago. Las comparaciones van más allá de proporcionar el sustento referencial sincrético de las raíces de la autora, sino que configura una mirada universal acerca del individuo que viaja y migra, y que tiene conciencia de los territorios por los cuales se asienta y produce sentido su existencia. Así, Rimsky va configurando el tejido biográfico de una propuesta que mantiene la subjetividad del desplazamiento en búsqueda de un sentido metafísico y de distanciamiento y acercamiento de la patria y el “hogar”. La migración y el componente cultural sincrético permiten avizorar estos más que como fenómenos sociales, como la alteración misma de la autopercepción en torno a la autora, y que conceptualiza esta a través de la movilidad migratoria a un espejeo simbólico en el mismo texto: Rimsky migra desde diversos géneros literarios para configurar un territorio literario en donde se narra esa búsqueda como un proyecto romántico del escritor desde una perspectiva contemporánea.

Finalmente, Glantz proporciona amplia y enuncia constantemente su ascendencia judeo europea, pero también su carácter identitario mexicano que la une, no tan solo en la utilización recurrente de palabras coloquiales mexicanas, sino que en sus recuerdos de infancia, adolescencia, juventud y adultez que ligan inextricablemente al espacio latinoamericano a la cultura mexicana: “y yo judía, y mexicana, y rusa, sobre todo mexicana de la calle Jesús María, nos encontramos.” (Glantz, 204). El desprendimiento de esta cita encuentra su cauce principalmente en la explicitación de la autobiografía de su multiculturalidad, pero también de proporcionar una elección y priorización de su identidad mexicana como principal elemento identitario. Glantz es mexicana no tan solo porque nació allí, sino que reconstruye su memoria y de sus familiares y amigos a partir de ese territorio, que se entremezcla con calle, urbanidades, casas, personajes literarios y artísticos que se inmiscuyen en la realización apabullante de sus “genealogías”.

_________________________________

Bibliografía

-Amaro, Lorena. Vida y escritura. Teoría y práctica de la autobiografía. Santiago de Chile: Ediciones UC, 2009.

-Bajtin, Mijail (2005). Problemas de la poética de Dostoievsky, (pdf) Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

-De Man, Paul. La autobiografía como desfiguración. (pdf) Suplemento Anthropos, no. 29, 1991.

-Glantz, Margo. Las genealogías. Ed. Alfaguara. México D.F, 1996.

-Rimsky, Cynthia. Poste restante. Ed. Lastarria. Chile, 2011.

-Smith, Sidonie. Hacia una poética de la autobiografía de mujeres. La autobiografía y sus problemas teóricos. (pdf) (Págs. 93-105) Ed. Anthropos. 1991.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Cynthia Rimsky | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Memoria, viaje y migración: la textualización del recuerdo y la relación autobiográfica

entre "Poste restante" de Cynthia Rimsky y "Las genealogías" de Margo Glantz.

Por Rocío Escobar González.