Proyecto Patrimonio - 2026 | index | Carlos Sepúlveda Leyton | Autores |

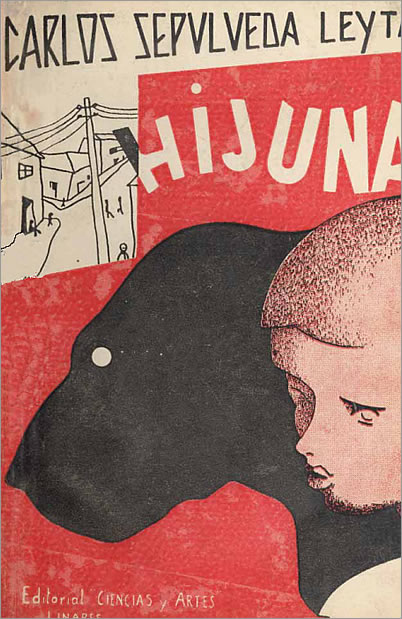

HIJUNA, Novela de Carlos Sepúlveda Leyton

Linares: Ciencias y Artes, 1934, 224 págs.

— extracto —

Tweet ... . . . . . . . . . . . . ::.:...:.:

Desde entonces, aquella mujer emprendedora y dadivosa, cuando cuenta su cuento de cómo compró aquella casa, en el arrabal, una gran casona de mucho fondo, la mejor del barrio; cuando habla de sus trabajos, pone tal ternura en su voz que yo la veo transfigurada a modo de un gran corazón irreductible. Ella, la que rara vez fué a misa («la misa se hace en casa»), cuenta que, en un apuro extremo (iba a perder la casita), invocó a su devoción: el Señor «Jesús de la Buena Esperanza».

En el abandono de la noche, sola en su pieza, en la desolada compañía de su ánima huérfana, ella «lo vió», ella «lo sintió»: en la pared de adobes en bruto, se movió de «un lado para otro» el señor de la Buena Esperanza. Y ella, sin más ayuda que ella misma en el mundo, logró, aferrada a la milagrosa oportunidad, salvar su casita. Todo no fué más que un leve movimiento del Señor de la Buena Esperanza que, de izquierda a derecha hizo «ras-ras» ...«y la casa se salvó». El Señor de la Buena Esperanza había dicho en su movimiento de izquierda a derecha, en su leve ras-ras, rozando la dura paja del adobe en bruto ... sí ... cuando iba hacia la derecha, y había repetido ... sí ... cuando volvía hacia la izquierda ... Por lo demás, el Señor de la Buena Esperanza no hizo tamaña gracia «sin su qué».

Mi buena madre se acerca a la estampa y contempla con cariño un poco socarrón a ese manso Señor de hábitos inflados en las caderas, como si usara polizón; en la diestra, una desproporcionada cruz, grande en demasía; cordolón terminado en borla y, ennobleciendo el policromo, una sonrisa infinitamente comprensiva de la fatalidad de los siete pecados capitales:

—Eres un buen muchacho, caballero mío— murmura mi buena madre— y afirma con voz convencida: «pero tienes tu qué».

Cuando nos cuenta el cuento pueril de su casita lograda mediante milagro, cuando reticente tintinea su duda cariñosa y simple: «no hizo tamaña gracia sin su qué»; invariablemente el Ñato menea la cola, dándose por enterado de todo, y yo, ensimismado y suspenso, galopo en el caballito brincador de la fantasía:—¿Y por qué este Señor de la Buena Esperanza no hace una cosa bien buena: repetir su milagro en el cuartito de todos los pobres ... ?

Todo el conventillo del lado pasaría a ser de todos, y la gente no pelearía a fin de mes, en el momento de pagar «lo que no se acaba nunca de pagar», como dice la gorda Filomena.

Y con sólo moverse en la pared, de un lado para otro, haciendo un poquito el péndulo, haciendo un poquito el caballero que vuelve de una fiesta, ya nadie en el mundo pagaría arriendo ... y nadie pelearía. Pero el Señor de la Buena Esperanza, «con ese qué que tiene», no hace nada, y ahí se está en la pared, inmóvil, con las polleras infladas en las caderas, sin querer hacer «ras-ras...» «Eso es lo malo», diría Enrique, el muchacho triste.

Mi buena madre no sabía explicar su intención al decir aquello; pero era indudable que en la frase la buena vieja rebelde ponía mucho de malicia y que se dirigía al Señor de la Buena Esperanza sin melindres, como dando a entender que se entendían y se conocían las mutuas flaquezas.

Y en tanto exalta su espíritu y amasa en su alma la dulce ficción tan obstinadamente repetida, hasta conseguir hacerla carne de verdad, la buena, la heroica vieja, nos acaricia: al perro y a mí: es como nuestra única madre y, a modo de madre, también sabe acariciar ...

Proyecto Patrimonio Año 2026

A Página Principal | A Archivo Carlos Sepúlveda Leyton | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

HIJUNA, Novela de Carlos Sepúlveda Leyton

Linares: Ciencias y Artes, 1934, 224 págs.

— extracto —