Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Septiembre 2024 | Autores |

Tati Allende

Una revolucionaria olvidada

Marco Álvarez Vergara. Pehuén, Santiago de Chile, 2017

— PRÓLOGO —

Por Carmen Castillo

Tweet .. .. .. .. ..

He regresado a Santiago. Abro otra vez el manuscrito de este libro que me acompaña desde hace algunas semanas. Aún es invierno y, sin embargo, las flores rojas de la inmensa camelia del patio anuncian ya la primavera. Para mí, también, cada vuelta al país es un nuevo comienzo. Estos días de lluvia, estas mañanas frías en que el sol ilumina la nieve de la Cordillera de los Andes han transcurrido junto a Beatriz Allende, la Tati, amiga y cómplice en la lucha. Gracias al trabajo de Marco Álvarez, su alma errante se ha posado, ha dejado de ser una figura desencarnada, separada de mi cuerpo. Ahora se ha puesto a circular por mis venas. La lectura ha desatado otra vez ese instante luminoso en que el antaño se encuentra con el ahora y ese espesor me regocija. ¿Será que la conciencia lúcida de lo vivido logra ganarle a la desmemoria provocada por el derrumbe doloroso de nuestros sueños y vivencias? ¿Es posible, entonces, heredar y cuestionar, meditar y recordar? Durante tantos años me habitó la sensación de que simplemente no quedaba ninguna historia que pudiese ser contada. Perdimos así nuestro tesoro.[1] Como el aroma de esos años esenciales del pasado, nuestra verdad íntima se difuminó.

El artífice de esta densidad palpable de hoy y el que me convoca a escribir se llama Marco Álvarez. Él es el autor de este libro, escrito contra viento y marea, en abierto desafío al silencio, las negligencias, los miedos, las conveniencias y cuanta razón exista para no contar la vida de Beatriz Allende.

Marco tiene treinta años. Olvidé preguntarle cuándo y cómo se cruzó en su camino con Beatriz, cuándo se enamoró de ella. Creo que en su búsqueda obstinada tras las huellas de la vida de Miguel Enríquez debe haberse topado con su belleza, la mirada atenta de sus ojos inmensos y su porte erguido. No lo sé con certeza, pero estoy convencida de que era necesaria la fuerza del afecto y de la conciencia política de Marco para atreverse a hacer añicos la cómoda autocensura de la izquierda chilena y el desprecio de los poderosos que han mantenido durante tanto tiempo a esa mujer revolucionaria en esa extraña zona del olvido.

Sin previo aviso, sin prejuicio de ningún orden, sin temor, movido por sus ganas de saber, inició, hace pocos meses, la investigación y luego la escritura de esta, como él la denomina, primera semblanza biográfica de Beatriz Allende. Ha trabajado en la urgencia, sabe que “la memoria es una construcción en disputa”[2] y que la batalla por la Historia es tan urgente como lo fue en el pasado una tarea en el combate de resistencia contra la dictadura.

Marco sabe que el neoliberalismo ha silenciado nuestro pasado, lo ha diluido en el frenético ritmo del consumo de todo tipo de mercancías. Por eso, hoy la prioridad es la reapropiación de la memoria viva, puesta a resguardo en personas y relatos, y de los ideales y valores que han sostenido nuestras luchas, para inscribirlos en el presente y proyectarlos hacia el futuro. Abrir con ello una brecha en el horizonte clausurado. Creo que el hecho mismo de haber militado desde la adolescencia lo condujo a constatar la gravedad política de esa carencia, de esa ruptura en la transmisión. Asumo mi parte de responsabilidad y agradezco a Marco su trabajo. “El presente es siempre fragmento, torso incompleto. El pasado inmediato completa esa imagen mutilada, la dibuja más entera e inteligible”.[3]

Con franqueza, mirando de frente, al acecho, incisivo, nos encara, sacude nuestras frágiles memorias para construir el primer andamio de la intensa vida de Beatriz Allende. Fuente de inspiración, leyenda épica, el legado de esa “mujer nueva” —como Marco la denomina, en abierta alusión e irónica crítica feminista al “Hombre Nuevo” que debía de advenir con el socialismo— debe ser rescatado para las jóvenes generaciones de luchadoras. La voluntad de Marco logra vencer reticencias y temores. Muchos de los vivos que aún guardan secretos (o tesoros) le han confiado retazos, abierto puertas, levantado pesadas lápidas, aquellas que mantienen a nuestros muertos separados de la tierra y del cielo, inmovilizados en sus tumbas.

Paso a paso, entre Chile y Cuba, con rigor y precaución, Marco ha realizado un primer levantamiento de testimonios y fuentes diversas. Las ha ordenado y expuesto según su punto de vista. El autor se involucra, confiesa sus dudas, se atreve a avanzar hipótesis y nos deja libres de imaginar, discernir o completar, a sabiendas de que el amplio y diverso texto del camino de Beatriz Allende no puede ser reducido a ningún cliché.

Heme aquí, entonces, embarcada en su deseo de traer a Beatriz Allende de regreso a Chile, urdiendo palabras para ayudarlo a plantar en esta tierra su espíritu revolucionario y sus múltiples vidas, como quien planta un árbol que con el tiempo se enraíza y vuelve a florecer, año tras año, en primavera. Marco Álvarez quiso apuntar a octubre, otra vez el mes de octubre, enlazar el 11, día de su muerte, a esas otras “fechas bisagra” que nos reúnen, el 8 de Ernesto Che Guevara, el 5 de Miguel Enríquez, velas encendidas como luciérnagas en la noche oscura, que embelesan y avivan el deseo de crear con “la esperanza entre los dientes” y desde ya ese “otro mundo”, incierto, pero por el cual ellos, los tres, murieron.

Este libro abre la compuerta que retenía cautivas e inalcanzables las experiencias de Beatriz Allende, no para copiarlas, absurda caricatura, sino para enriquecer la acción política, en sus fundamentos históricos y teóricos, pero también afectivos. Este libro se desliza en el flujo continuo de esa cultura, que no se contenta con la compasión a las víctimas sino que busca redimirlas, que observa a los que fueron derrotados (y no vencidos) como sujetos revolucionarios, en rebelión, y no como objetos de compasión. Lejos, entonces, de toda patología melancólica. Sin nostalgia, pero bajo la aureola de cierta melancolía crítica, la de esa tradición revolucionaria escondida de la cual habla Enzo Traverso,[4] esbozo los recuerdos sin tiempo de mi amistad con la Tati en los tres momentos políticos de su trayectoria que Marco distingue en este libro.

No sé de qué manera ni en qué aspecto ni en qué momento de nuestra amistad, mi admiración y cariño tuvieron algún peso en la vida de la Tati. Solo puedo hablar desde mi punto de vista, la amiga más chica y en un principio sin experiencia de la cosa política. Precisamente, mis primeros pasos en el compromiso concreto los visualizo guiada por ella, tomada de su mano voy descubriendo, a mediados de los años sesenta, la esplendorosa cartografía de las luchas revolucionarias de nuestra América.

Dejar la adolescencia envuelta en el proyecto emancipador y socialista que encarnaba el Che, vivirlo despierta, los ojos abiertos y el corazón palpitante. Fulgores de aquellas tertulias de vino tinto y zambas argentinas en casa de los Alvallay, sus amigos, ella estudiante de Medicina abriéndose camino en las asambleas del Pedagógico, nuestra cita en medio de la marcha del pueblo allendista en 1964. Pinceladas de vivencias en las que mi silueta, pegada a la suya, deja entrever mi mirada admirada ante su manera de ser. Y día tras día la sonoridad liviana de la palabra “compañero” iba componiendo ese tejido del “nosotros” al cual me incorporaba.

La indignación ante la injusticia, la empatía, el amor por los que sufren y se levantan del suelo, nos llevaban a tomar partido por ellos, a desear caminar por esa vereda del mundo. A mi libre decisión Beatriz le dio una forma, una estructura y un método. Aquello lo llamábamos militancia. Implicaba estudio, mucha lectura, humildad, disciplina y, durante un tiempo, discreción absoluta. Caminar un momento junto a ella en la organización de los “elenos” de Chile me permitió comprender que el compromiso político era un tejido de gestos mínimos, de pequeñas acciones que, sumados a los de otros, iban construyendo una fuerza política. Absorbíamos todo, masticábamos la historia de las revoluciones, de los movimientos sociales, todo ese conocimiento cimentaba nuestra “implantación” en el campo de los oprimidos. Aspirábamos a esa forma de vivir como quien aspira al encuentro amoroso, para toda la vida.

La primera lección de Beatriz, en ese entonces, tuvo como eje el internacionalismo que el Che conceptualizó desde sus primeros escritos, luego de la crisis de los misiles en 1962. Ser guevaristas nos permitió sentir como propio todo sufrimiento, toda embestida a la dignidad humana, en cualquier lugar del mundo y en particular en América Latina. El espacio en el cual se desplegaban nuestras experiencias se agigantó a gran velocidad. Un mestizaje de tierras, culturas y relatos que, aunque sin movernos de nuestra comuna, de nuestro país, nos pertenecía. Cada acto individual y colectivo se conectaba con ese universo en expansión y así, emancipados de la prisión del “yo”, nos deslizábamos atentos al movimiento de las olas, en el flujo ascendente de las luchas, pero también en el reflujo. ¿Es posible comprender hoy ese privilegio que vivimos? Ser parte del mundo, sujeto y multitudes, esa “mundualidad” que Édouard Glissant[5] distingue de la mundialización impuesta por el capitalismo, una vivencia indispensable de recrear hoy en día en la práctica política.

Esas enseñanzas de la Tati, que luego pude continuar y profundizar en mi militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), van a prolongarse, de otra manera, en el segundo tiempo, aquel que Marco desarrolla en el capítulo “Compañero Presidente”. Durante algunos meses tuve la oportunidad de trabajar junto a ella en La Moneda, asumiendo algunas modestas tareas de solidaridad con los movimientos revolucionarios de América Latina que Salvador Allende mantuvo con firmeza durante su gobierno. El amplio espacio donde se encontraba la Secretaría Privada semejaba una colmena de abejas en plena actividad. Vislumbro a Beatriz en su escritorio, me sorprende aún hoy su serenidad al enfrentar las tensiones cotidianas, su capacidad de escuchar, de reunir las energías para implementar un trabajo colectivo, de desarmar los conflictos y crear alianzas.

Desde el epicentro del Gobierno de la Unidad Popular, la Tati, cada día, a cada instante, muestra que se puede, se debe ser radical sin ser sectaria. Aprendí entonces, en ese breve tiempo, que se puede armonizar la integridad, es decir, un cierto extremismo moral, con una apertura de espíritu hacia otras corrientes de pensamiento. Nada había de pragmático en ella. Habitada por sus convicciones, combatió con honestidad posiciones divergentes, sin apelar a oprobios o descalificaciones. Nunca, nadie en el campo de la izquierda revolucionaria cuestionó la manera de ser y de hacer política de Beatriz Allende. Eran tiempos en que la reflexión y la acción no estaban sometidas al dictado de “lo posible”, la política era lo que debe ser, el arte de realizar lo imposible. Hoy la actividad política parece haberse convertido en pura gesticulación. Beatriz nos dice que no está condenada a desaparecer, que no es una fantasía, que se puede comprometer una vida en un verdadero quehacer por el bien de todos.

Pero advino el Golpe militar. El 11 de septiembre de 1973 se incrustó en nuestros cuerpos y cambió para siempre nuestro destino. “Hay golpes tan fuertes en la vida… yo no sé”, el poema de César Vallejo, otra vez, para abrir la última estación de la vida de la Tati.

La dictadura nos condenó al exilio, nos convirtió en “sobrevivientes”. Cuando nos reencontramos, en octubre de 1974, en ese paisaje cubierto de nieve en Cambridge al cual viajó en urgencia al conocer mi expulsión del país, la Tati me tomó en sus brazos, largamente. Me escuchó, pude decirle, con el pudor acostumbrado entre militantes, la gratitud y la admiración de Miguel ante su conducción de la solidaridad con la Resistencia. Sí, en Chile siempre se supo que Beatriz Allende impulsaba todo su accionar para crear un frente unido contra la dictadura, priorizando el apoyo a las acciones del frente interior de lucha y fortaleciendo la campaña en defensa de los compañeros caídos. No creo que ella lo valorara, era normal, pensaría, y siempre se exigiría más y más.

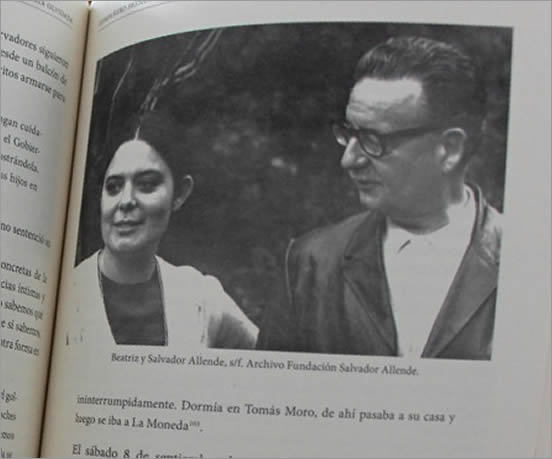

Marco Álvarez me preguntó sobre aquel viaje que realicé a La Habana un año después, en 1975, para el primer aniversario de la muerte de Miguel. Las fotografías donde aparecemos juntas atestiguan su acogida y compañía en las actividades de esa semana, sin embargo, no logro entregarle ningún detalle ni reconstruir ninguna conversación. ¿Adónde habían ido a parar las funciones vitales, los ojos, el oído, la nariz, la boca? ¿Qué significa ese aterrador olvido? ¿Sabía ya en ese octubre de 1975 que iba a olvidarlo todo, irremediablemente? La memoria tiene esa capacidad de empujar hacia la insensibilidad el recuerdo de una experiencia, de arrancarle a toda vivencia su poder de embriaguez. Y sin memoria, la realidad se desvanece, uno se ausenta de sí mismo. Pienso que la Tati lo percibió y me ayudó a mantener la compostura y asumir el rol que en ese momento debía representar. No creo que nos hayamos permitido llorar la muerte de Miguel Ángel, mi hijo, ni la de ningún amigo y compañero. La urgencia era otra. Regresé a Cuba meses después, en agosto de 1976. En esa ocasión, mi personaje reventó, salpicando el entorno de una bilis amarga, imposible de acallar, de esconder. La Tati supo ver lo que yo no podía nombrar, actuó con coraje político, generosa en la amistad y con la lucidez del médico. Su profunda humanidad y su sensibilidad me permitieron volver a levantar la cabeza, visualizar el punto de fuga, emprender el largo recorrido que va de la sobrevivencia a la existencia y con ello retomar, de otra manera, una vida política.

Evoco esos dos momentos porque solo puedo acercarme al enigma de su muerte a través del prisma de mi experiencia íntima. Cuando ese 12 de octubre de 1977 recibo en París la noticia de su suicidio pienso, y lo escribo, que ese gesto es un acto político de denuncia del exilio. Hoy, y más allá del contexto que Marco describe, persisto en verlo así. Han pasado cuarenta años, el exilio ya no interesa y, sin haberlo vivido, ¿cómo acercarse a ese padecimiento? No le deseo a nadie sufrirlo en carne propia, entonces apelo a las palabras de María Zambrano, filósofa española exiliada del franquismo, para darme a entender:

El exiliado es un superviviente, alguien que estaba destinado a morir, mas fue rechazado por la muerte. Le dejaron con vida, pero tan solo y hundido en sí mismo y a la par a la intemperie, como uno que está naciendo, naciendo y muriendo al mismo tiempo, mientras sigue la vida. La vida que le dejaron sin que él tuviera culpa de ello; toda la vida y el mundo, pero sin lugar en él, habiendo de vivir sin poder acabar de estar, cosa tan necesaria […]. El exilio se encuentra en medio del vacío, en el “ilimitado desierto”, como en un océano sin isla alguna a la vista, oficiando el rito de la recreación de una nueva vida después de haber descendido a los “infiernos” de la historia. Y a pesar de ello, el exiliado no se siente un héroe, sino un “ofrecido”, alguien dado como prenda de algo, esto es un “sacrificado” en aras de la historia, un ser que solo entregado se cumple.[6]

Creo que Beatriz Allende, como la Antígona de Zambrano, es la figura alegórica del exilio chileno: renuncia a su vida para seguir sustentando la historia.

Sobrevivir es seguir vivo cuando otros están muertos, es también sobrevivirse, continuar viviendo con la impresión de que la persona que fuimos está muerta. Ese segundo sentido nos concierne a todos. Ese peligro lo corremos todos. La palabra vida deja de tener lugar, la sobrevivencia es la “muerte en suspenso”. Beatriz muere de no poder luchar. El personaje político que debió asumir en el destierro la fagocitó. La coraza se endureció, la asfixió, la estranguló.

Los que en ese entonces promulgaron un juicio moral contra el suicidio eran, a menudo, los mismos que hacían una apología del culto a la muerte y al sacrificio que conduce al suicidio. Ese enjuiciamiento y el malestar espeso y vergonzoso que despierta la muerte voluntaria continuó hasta hoy su obra de ocultamiento del legado político revolucionario de Beatriz Allende. Marco Álvarez escribe a sabiendas de esto, nos dice que debemos también rescatar su muerte para evitar toda tentación de considerarla víctima y desdibujar así su recuerdo subversivo.

Éramos militantes de una generación que asumía el compromiso, cierto, hasta morir, pero en nombre de y por la vida. Ninguna fascinación por la muerte, ninguna arrogancia en empuñar las armas y volcarnos en el combate. El único deber, sabíamos, era mantenernos vivos. Eso relata esta semblanza de Beatriz. Entonces, ¿cómo, por qué?

Quisiera, en estas líneas, abandonar toda explicación para inclinarme con respeto ante esa parte de libertad que solo a ella le pertenece, su dignidad, su derecho inalienable de decidir aquel día su muerte voluntaria. No puedo decir lo que en definitiva empuja de la vida a la muerte. Pero sé que los exiliados nos encontramos a menudo en esa “peligrosa prontitud a morir”.[7] Walter Benjamin, en Port Bou, en 1943, cuando trataba de escapar del nazismo; Stephan Sweig y su mujer, en 1942, en Brasil, o Paul Celan y tantos otros dieron el paso. Cada uno se deslizó en ese instante fugaz, tan fugaz, de la infracción. Frente a esas personas, la sociedad debe callar. “No es la sociedad la que explica el suicidio, es el suicidio el que explica a la sociedad”.[8] No estoy porque la gente se suicide, por supuesto, es ella quien me importa, ella que tal vez pensaba, como Jean Améry,[9] que la muerte voluntaria es el camino de la libertad, la búsqueda del aire fresco y amplio, y no la libertad o el aire fresco y amplio en sí mismos. Contradictorio, sí, pero verídico. Libertad en ese último soplo de vida, hasta el momento en que levanta la mano y apunta contra sí misma. Yo también tuve, durante mucho tiempo, esa última salida resguardada en secreto dentro de mí, pero la muerte de Beatriz me la arrebató. La Tati me obligó a vivir.

La fatalidad no existe, la desgracia no es hereditaria, nada es inexorable en el devenir histórico. Aún sumidos en esa tristeza mezclada de estupor que el suicidio deja en nosotros, los vivos, debemos persistir en el intento por no ahogar con palabras la fractura, el paso al acto y, sobre todo, nunca reducir a la persona a su última elección. Muchos damos testimonio en este libro de la alegría, de la pasión amorosa, del deseo de vivir plenamente, sin quejas, de Beatriz Allende. Debemos permanecer fieles a su libertad, por más brutal que sea la caída, pensando que la muerte nunca gana de antemano.[10]

Si la Historia pareció olvidarla, no quererla, porque cometió siempre la herejía de ser dueña de su vida,[11] Marco Álvarez, al traerla de vuelta, enriquece la memoria necesaria, aquella capaz de sacudirnos del letargo. Urgencia, entonces, de ese pasado “palpitante-de-presente” para invitar al relevo de generaciones, aprender del recuerdo para resistir y crear nuevas solidaridades. Despertar.

Santiago de Chile, agosto de 2017

______________________________

Notas[1] Inspirado en Hannah Arendt, reflexiones sobre el poema de René Char “Nuestra herencia no está presidida de ningún testamento”, en La crisis de la política.

[2] Carla Valdés Léon: tesis de graduación de la Facultad de Medios Audiovisuales, Instituto Superior de Arte, La Habana, 2016.

[3] María Zambrano: Las palabras del regreso, Fundación María Zambrano, Cátedra, Madrid, 2009.

[4] Enzo Traverso: Melancolía de izquierda: marxismo, historia y memoria, Fondo de Cultura Económica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.

[5] Édouard Glissant: Tratado del Todo-Mundo, Gallimard, París, 1997.

[6] María Zambrano: ob. cit.

[7] Hannah Arendt: “Nosotros, los refugiados”, Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la Cultura, n.o 30, 1997, pp. 100-107.

[8] Christian Baudelor y Roger Establet: Suicide, l’envers de notre monde, Seuil, París, 2006.

[9] Jean Amery: Par delà le crime et le châtiment, Acte Sud, París, 2005; Porter la main sur soi, Acte Sud, París, 1996.

[10] Nicole Lapierre: Sauve qui peut la vie, Seuil, París, 2015.

[11] Carla Valdés Léon: ob. cit.

Proyecto Patrimonio Año 2024

A Página Principal | A Archivo Septiembre 2024 | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Tati Allende. Una revolucionaria olvidada.

Marco Álvarez Vergara.

Pehuén, Santiago de Chile, 2017.

— PRÓLOGO —

Por Carmen Castillo