Proyecto Patrimonio - 2009 | index | Diamela Eltit | Autores |

A 25 años de Lumpérica de Diamela Eltit

Simposio Facultad de Letras PUC

21 de agosto de 2008

Contrapuntos narrativos. Lenguaje verbal e imagen

visual en Lumpérica de Diamela Eltit

Por Raquel Olea

raquelolea@vtr.net

Revista Taller de Letras. Nº43. 2008

La novela contemporánea se ha caracterizado por su indomable poder

de responder a una concepción de género abierta a permanentes transformaciones,

sin dejar por eso de proliferar en modalidades narrativas

y de concentrar gran interés editorial y crítico, paralelo a un creciente

número de lectores. La multiplicidad de sus relaciones, la variabilidad

de sus formas y estructuras, su inherente disponibilidad a incorporar

en su texto discursos y lenguajes de múltiples registros y procedencias,

ha hecho que la firma de quienes han anunciado su certificado

de defunción haya caído en el vacío. La novela permanece incólume

a los designios de la profecía “la novela ha muerto”. Legitimada como

género con particulares posibilidades de estabilidad y adaptabilidad,

ha sido definida como género de la modernidad y podría afirmarse

que tampoco se rinde a los avatares de la posmodernidad, entre otras

razones porque la multimodalidad que la habita la seguirá salvando

de los acontecimientos de la nueva era tecnológica y digital. Podría

aventurarse que la novela ha iniciado una nueva transformación, la

de llegar a ser un género multimedia donde tiene cabida la escena de

arte, la performance, la fotografía, las técnicas y recursos del cine y

el documental, junto a otras narrativas contemporáneas. La novela ha

excedido el discurso verbal para pluralizar los efectos de una textualidad abierta. Podría decirse que la novela actual es el suplemento de variados

fragmentos narrativos autónomos que guardan una reserva de

sentidos propia de su particularidad, al interior del texto.

Los novelistas han sido sensibles a la potencia que las técnicas de

la reproducción fotográfica y de la imagen otorgan a la narratividad.

La creciente y cada vez más frecuente pluralidad de la inclusión de

visualidad en el texto de la novela, la condensación de sentido que

suma al lenguaje verbal, como suplemento y procedimiento, exige

pensar los sentidos de la conjunción de imagen y letra que se hace

presente en ese gesto.

La fotografía puede tener funciones múltiples al interior de un texto,

entre ellas hacer efectiva la referencia a la realidad en el mundo de la

ficción narrativa como una nueva forma de mímesis, testimoniar un

hecho y traer al texto una información adicional, un acontecimiento

y con ello una interrogante a una nueva forma de interpelar al lector

con otra mediación; contribuye a incorporar un fragmento de mundo

extraño al relato verbal, quebrarlo y producir simultáneamente otro,

que se operaría por la técnica de la reproductibilidad de la imagen,

inserta en el texto, ampliándolo.

Múltiples son las (co)incidencias entre imagen visual e imagen verbal,

imposible enunciar o imaginarlas en su totalidad. Por eso incorporar

una reflexión sobre la imagen fotográfica en el texto literario forma

parte de las formas actuales de la lectura, enriqueciéndola con interrogantes

y desafíos a la pluralidad de signos que funcionan en el texto;

la imagen suma productividad y sentidos estéticos y culturales.

Según R. Barthes la fotografía está marcada por la “Referencia, que es

el orden fundador de la fotografía” (La cámara lúcida 121), aquello que

la fotografía muestra sucedió, es una verdad no discutible. El mismo

autor agrega que la foto habla demasiado, que hace reflexionar, que

sugiere sentidos otros que los de la letra. (73)

En el estado actual de legitimidad de la fotografía es evidente que

esta no puede solo ser considerada en su marco referencial, pues

la fotografía ha ingresado al campo de la producción de lenguajes y

estéticas con una potencialidad que excede lo documental y meramente

realista; la fotografía ficcionaliza, produce, inventa e introduce

mundos.

La pregunta que me interesa poner en este texto es por los efectos

de la relación entre imagen fotográfica y texto literario en la novela

Lumpérica (1983) de la escritora chilena Diamela Eltit. Pensar la alteración,

ampliación o modificación de sentidos por efectos de esta pregunta, exige a la lectura producir la doble operación de disolver y

conjugar la autonomía de cada uno de los lenguajes (visual y verbal)

para producir una ampliación en los resultados de lectura.

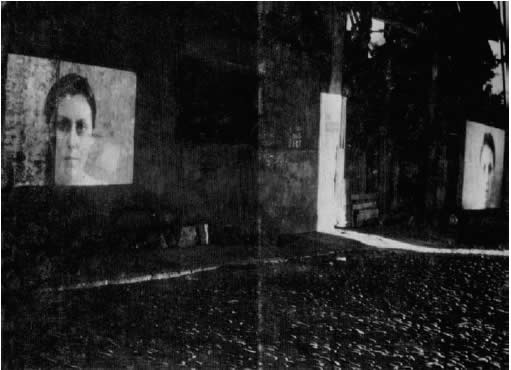

La presencia de la fotografía en Lumpérica se produce por la inserción

en el espacio del texto literario de dos imágenes que representan a la

autora y la hacen comparecer en el texto como sujeto testimonial de

una realidad que es referida solo oblicuamente por los procedimientos

narrativos. Seleccionadas de la actuación de una performance en un

prostíbulo de barrio pobre, situado en zonas fronterizas de la ciudad

de Santiago, escenifican la autorrepresentación de la autora en el

espacio del texto.

La referencia al espacio del prostíbulo, mediada por las fotos, pone en

escena una zona de marginalidad cultural, sexual y social. La operación

mercantil sobre los cuerpos femeninos, estragados por la carencia,

escenifica en el comercio sexual una zona de dolor en la ciudad ocupada

y entregada al autoritarismo de los poderes de facto. La política del

prostíbulo metaforiza el tributo de los cuerpos sin poder, las políticas

del deseo condensan en ese espacio la desolación del cuerpo excluido,

marginado y librado a la conjunción de los poderes de facto. En

el contexto de escritura de la novela, la implantación neoliberal y la

dictadura militar de Pinochet significan una alusión a la prostitución

de todo el cuerpo social operada por el poder totalitario. La mediación

del cuerpo de Eltit (retrato de autora) en estado de dolor, elabora

una forma de hacer comparecer el cuerpo social llagado y torturado,

desplegado por una particular experiencia de la autora.

El trabajo que Eltit realiza con la fotografía en Lumpérica da cuenta

de un desplazamiento mimético y una proliferación de sentido. Sus

fotografías están situadas en el texto como mediación y registro de

otro lenguaje que apela a ser leído. Hace comparecer en el texto

otra escena de producción simbólica. Su significación cruza el cuerpo

femenino –expuesto y torturado, representado en el texto de la novela–

con el nombre emblemático y figurado de la novela (Lumpérica), y

simultáneamente este con el nombre, rostro y cuerpo de la escritora

en la alteridad del género “retrato de autor(a)” que descontextualiza

el código de la representación de este como figura autoral y autoritaria

en la conducción del texto.

Es por esta operación constructiva del texto –entre otras– que Lumpérica propone una diferencia de lector en el escenario de la novela chilena de

la década de los ochenta, un lector exigido a decodificar las múltiples

operaciones de escritura(s) y lenguaje(s) que la autora ha realizado.

Entre ellas y no de las menos significantes es la relación de estas dos

fotografías con la proliferación significante del texto. Diamela Eltit y Lumpérica emergen en este cruce imaginario como desafío a un

nuevo sentido de la relación autor/texto/contexto y lector. Fotografía

y texto se funden en una operación de conjunción, en que cada uno

de los registros específicos (visual/verbal) y sus particulares estéticas

de lenguaje disuelven su autonomía. No hay hibridación de texto

y fotografía para producir una unicidad del relato, sí una particular

intersección que se produce en la conjunción de ambos códigos en

el contexto del libro.

La escritura de Lumpérica ha sido mayoritariamente pensada desde

su carácter de escritura experimental, la pluralidad de registros y

códigos de lenguajes produce, en una combinatoria de materiales,

un texto múltiple que, inserto en la tradición de la lengua española y

de la literatura latinoamericana, las interroga a ambas para abrir los

códigos formales de producción narrativa hacia otros desvíos y abrir

cruces territoriales, con la intención de interrogar la escritura del

género de la novela. Uno de los objetivos del libro en el tiempo de su

producción, como parte del proyecto de Eltit, fue abrir la dimensión

de la pregunta por la identidad de la literatura latinoamericana, la

producción literaria en dictadura y las formas de producir representación

de mundo desde un contexto marginal y colonizado.

La consistencia de la obra de Eltit junto a la capacidad de sostener

un proyecto de lenguaje –que en lo más esencial de su propuesta

mantiene sus coordenadas de sentido y forma en la insistencia de

leer lo social y cultural, desde la particular precariedad histórica de lo

latinoamericano– ha despertado un interés crítico que hace al lector

retornar una y otra vez a su textualidad, una y otra vez con otra

mirada y otra voluntad productiva. Es por eso que una vez más me

encuentro frente a Lumpérica(1) para abrir la relación que la escritura

establece con las dos fotografías insertas en la novela, considerando

a ambas como espacio de escritura(2).

La intersección de texto e imagen fotográfica y su conexión con el

afuera ha tenido una atención menor. Lumpérica ha sido leída como

metonimia de lo social y político, la plaza como metáfora de una sociedad

observada y vigilada, el espacio cercado como desplazamiento del campo de tortura y margen del poder, la luz del luminoso como

avance y profecía del mercado. Han sido lecturas productivas que, sin

embargo, han omitido la mirada al trabajo arquitectural de la novela,

donde los procedimientos narrativos y puntos de fuga son producto

de operaciones realizadas por el texto mismo, sus intersecciones de

lenguajes y las formas de su propia organización interna.

La fecha de publicación determinó, en gran medida, la recepción y

la primera crítica de la novela, referenciándola casi exclusivamente

al contexto político y social, eludiendo otros potenciales de gran significación,

entre ellos, los desbordes de signos hacia otras escenas

culturales y los insistentes desplazamientos de la escritura hacia

significaciones más imprevisibles.

En un artículo reciente Rubí Carreño señala:

Una de las formas de entender el proyecto literario de Eltit es leer

de qué modo su narrativa teje relaciones entre arte y política en los

distintos momentos de la historia reciente de Chile. Así, Lumpérica (1983) y Por la patria (1986), responden a las diversas crisis sociales

y de la representación que implicó la dictadura; Los vigilantes (1994), a la escritura vigilada en la transición, y Mano de obra (para

señalar parte de su última producción) es una reflexión sobre cómo

hacer una novela social luego de la caída del muro en el contexto de

la globalización. (145)

Contrapuntos narrativos: texto e imagen fotográfica

La relación entre imagen visual y literatura es una permanente

presencia en la escritura de Lumpérica, tanto por los lenguajes que

producen el acontecimiento del despliegue del cuerpo femenino, su

performatividad, como por las formas en que estos son narrados. La

narración de la llegada vespertina, cuando la ciudad oscurece, de “los

desarrapados” a una plaza pública cercada, será el escenario de una

escena visual, reiterada e inconclusa. Emblema y pendón de la noche

es el cuerpo de L. Iluminada, sujeto marginal por lo femenino de su

posición de cuerpo sin habla y sin poder social, su oficio escénico logrará

aglutinar la mirada de una comunidad de “pálidos” para erigirse

en objeto de atención de la palabra bajo la poderosa estructura de la

luz que la contornea y la forma. La escritura trabaja el cuerpo como

espacio expuesto, al desencadenamiento del deseo y la productividad

del lenguaje. L. Iluminada concentra los procedimientos visuales en la

escritura: la toma, la pose, la focalización de la mirada, el ensayo, la

constitución de escena configuran espacios de producción del cuerpo

bajo la potencia de un luminoso en la plaza pública. La novela se

construye como un proyecto de realización de un set fotográfico y/o fílmico que aunque produce muchas tomas, ensayos y escenificaciones

nunca llega a montarse y producir efectivamente un film o una fotografía.

A partir de ese proyecto la escritura organiza la textualidad de

la novela en 10 secciones, numeradas de 1 a 10. Algunas, la 4-5-8-9,

están encabezadas por un título. Para efectos de esta presentación me

interesa la fotografía de la portada, la sección Nº 8, titulada “Ensayo

general” y la Nº 9, llamada “Escenas múltiples de caídas”. En estas

secciones o capítulos, los fragmentos que los constituyen se nombran

como: “Comentarios de escena”, “Indicaciones de escena”, “Tomas y

errores de toma”, conjugando la atención en la productividad de la

palabra con el imaginario de producción de visualidad que el texto

despliega. En esa confluencia emerge una relación entre escritura y

visualidad como forma de producción narrativa.

Las hablas de la imagen

En una primera instancia, la presencia de las fotografías en el libro

puede ser mirada como procedimiento de escritura que provoca preguntas

críticas respecto de la conjunción de lo visual y lo textual: ¿qué

suma (o resta) la imagen fotográfica al texto escrito? ¿Produce una

relación de dependencia –ilustrativa, decorativa o complementaria– con

la letra? ¿Qué operación de desvío sugiere o amplía la fotografía en la

producción de significado? ¿Puede la lectura transcurrir de la misma

forma cuando un texto escrito es introducido e interrumpido por una

imagen fotográfica? ¿Leer lo particular del lenguaje fotográfico en su

propia narratividad, amplía, enriquece o podría, incluso, contradecir

el texto escrito? ¿Qué resultado surge de la lectura de la fotografía

como interrupción de la letra o de la irrupción de la fotografía en medio

del texto de la novela? Propongo pensar que el cruce de lo visual y

lo textual propone una reflexión que no surgiría al separar o mirar

aisladamente ambos lenguajes.

Sabemos que la fotografía como lenguaje tiene sus propias estrategia

de producción de significados como: la pose, el tiempo, la focalización,

el punctum, la referencialidad que emergen como recurso narrativo,

como mecánicas que obedecen tanto a la producción fotográfica como

a la fotografía misma.

Texto y fotografía son aquí dos lenguajes que no solo sirven de soporte

uno al otro, sino que producen conexiones y vinculaciones entre uno

y otro que amplían la narratividad del texto.

La fotografía de portada, como el nombre indica, abre la lectura a

través de la mediación que reproduce técnicamente la imagen de la

proyección de un video sobre una pared de un barrio de Santiago.

El ingreso al texto se da por lo visual. La imagen muestra de frente el rostro encuadrado de Diamela Eltit sobre una pared, podría leerse

como proyección de una foto de carnet, reproducción del tradicional

llamado se busca, apelación a una identidad sospechosa y requerida

por el poder. La imagen representa a la autora durante una acción de

arte llevada a efecto en un prostíbulo de la calle Maipú (1983). En esa

ocasión, Eltit leyó fragmentos de la novela Lumpérica. La fotografía

es registro y documento de esa única escena de arte.

La identidad de la fotografía referencia un acontecimiento cultural,

pensarla no es solo preguntarse por su origen, su toma, su realidad,

sino leer el habla de su ausencia en el texto, la lectura de la novela

(que leemos) en un prostíbulo de Santiago, referenciada documentalmente

por la fotografía. ¿Cómo leer esa ausencia que se hace

presente a través de la mediación de la fotografía?, podría ser una

primera pregunta. Quizás la fotografía y el saber de su origen podría,

en una primera instancia, apelar al lector a buscar esa información,

a conectar por su mediación la escena de la escritura y la escena de

las artes performativas como otra lectura que se incorpora al texto.

Sabemos que una de las características de la fotografía es su carácter

de realidad. Esta, antes que otra cosa da cuenta del acontecimiento de

la escena de arte, fechada históricamente y registrada en el espacio

de la producción de artes visuales en dictadura. Relato de la realidad

de la escena de arte en Chile: en las calles de Santiago, en el barrio,

en el prostíbulo, en el afuera de los espacios de la institución de las artes y la cultura –el museo, el aula–, respuesta al poder totalitario

en la constitución de un espacio otro. La realidad de la escena de arte

critica durante la dictadura, comparece en la novela mediada por la

fotografía. Su relato es el relato de una circunstancia de producción

cultural que habla de aquello que no es parte de la escritura, sino

que es otra forma de escritura del contexto referido en la novela. El

relato del arte chileno hace parte de la escritura de Lumpérica por

intermediación de la fotografía. En una novela experimental, con una

clara voluntad no mimética, la foto de portada tiene como primer

efecto producir una conexión a lo real, su representación por la transposición

de una escena artística visual (ausente) al espacio del texto.

Ausencia de una escena (performance) que se hace presente a través

de la foto. La foto propone leer la escena del arte, la escena de la

política del arte en esa precisa circunstancia histórica. La foto es un

punto de fuga a la (aparente) elusión mimética del arte literario de

vanguardia, mediado por la imagen de una performance. Una nueva

forma de mímesis comparece en la mediación de una mediación que

los lenguajes visual y escritural producen como estética del dolor que

el texto ha centralizado en su específico modo de construcción narrativa,

ingresa al texto como fragmento (alegórico) de lenguaje visual

que productiviza la lectura hacia la realidad, haciendo comparecer la

ciudad, la política, la escena de arte.

La referencialidad obliga a construir el relato de la performance, de

la autora-artista visual, de ella y del sentido de su proyección en el

muro de una calle de un barrio marginal de Santiago, en un contexto

histórico, el de una sociedad asolada por el poder de la dictadura de

Pinochet.

La sección Nº 8, “Ensayo general”, está introducida por una segunda

fotografía. En ella aparece Diamela Eltit sentada, en pose, sus brazos,

que cuelgan sobre las rodillas, muestran los antebrazos semivendados,

a través de los vendajes se dejan ver cortes en la piel. La imagen

corresponde a una escena de arte realizada por la autora.

A diferencia de la foto de portada, esta forma parte del texto, ocupa

una página (141) y apela a ser mirada en el rango de su particular

poder significante. ¿Qué texto escribe la fotografía?, sería en este

caso nuestra pregunta. En las páginas siguientes a la de la fotografía

se leen los fragmentos que componen E.G. 1, E.G. 2, E.G. 3, donde

se habla de la fotografía en dos registros discursivos: poético y descriptivo,

ambos construyen un distinto registro de lenguaje estético,

vanguardista-literario, el primero, visual-documental, el segundo, cito:

E.G. 1 “Muge/r/apa y su mano se nutre final-mente el verde des-ata

y maya se erige y vac/a-nal su forma”. E.G. 2 “Anal’iza la trama=dura

de la piel: la mano prende y la fobia des/garra”. Cito: “El segundo corte del brazo izquierdo es manifiestamente más débil. La hoja se

ha hundido en la piel de manera superficial. Este segundo corte está

regido por el primero del brazo izquierdo. La distancia que separa los

dos cortes es la superficie de la piel que aparece y emerge siguiendo

rigurosamente la forma propia de la muñeca” (146). Luego continúa

en el mismo registro: “El tercer corte está fallado al interrumpir en una línea oblicua el sentido horizontal de la líneas anteriores” (147).

Para concluir el capítulo: “Lo verídico de los primeros cinco cortes más

las quemaduras es pensarlos, por ejemplo, como pose y pretextos”

(155). Con relación a la referencia de los cortes en los brazos que la

fotografía muestra, la autora ha dicho, “al examinar la fotografía se

la desdramatiza”(3). La operación particular de desdramatización de la

imagen que el texto realiza al hablar de los cortes realizados en el

cuerpo (sus brazos) de la autora, ha sido escrita en precisos y prolijos

cortes en el cuerpo del lenguaje, en una producción significante

propia del texto vanguardista y experimental en que la escritura de Lumpérica ha sido inscrita en la literatura chilena. Examinación no

solo de la imagen, sino del lenguaje literario en la tradición de la

novela chilena.

La fotografía muestra la luz que cae sobre los brazos heridos, y

vendados, sin embargo el punctum está en el rostro que desdice lo

dramático de la imagen de los brazos heridos y cortados. El rostro de

la mujer (Diamela Eltit) mira impasible, sin dirección. Las vendas que

cubren los cortes nos obligan a imaginar(los) a suponer su abertura,

sus bordes, su color; sus extremos y los pliegues de lo ancho y largo

de su extensión. Herida abierta del cuerpo (des)ocultada en la letra.

Los brazos vendados producen la comparecencia y constitución de la

autora en el texto de la novela, enunciando, fuera del lenguaje, todo

aquello que el signo lingüístico no puede –o no alcanza– a narrar. Como

cuerpo cortado, la imagen trae la palabra no dicha de Lumpérica:

lumpen y América. La fotografía es real, documento de un hecho,

una mujer exhibe los cortes que se ha provocado, los testimonia.

Narración visual de una violencia autoinflingida al cuerpo femenino

constituye, de la misma manera que la fotografía anterior, el registro

de una escena de arte, un documento de estética visual. La fotografía

más el texto que la habla, obliga al lector a producir una analogía

entre ficción y realidad. La operación de exhibir un cuerpo en estado

de dolor realizada por la fotografía, invierte, o al menos interroga

la objetividad del habla, o bien la pone en duda o bien produce una

descolocación de ambos espacios, haciendo visible la desintensidad

que el lenguaje escrito ha restado a la imagen. A la objetividad de la

escritura la fotografía responde con la violencia que el texto no narra

sino que exhibe a través de la imagen. Diamela Eltit, como autora

del texto, como mujer y como artista visual está aquí porque estuvo

ahí. La fotografía es su testimonio, su prueba y su documento, hace

posible su comparecencia en el espacio de la novela. Ella está ahí,

tal como en la escena de arte, ante un lente que registró el gesto de

mostrar los cortes sobre el cuerpo, de haberlos efectuado. Efectuación de una violencia, la fotografía realiza la doble operación de introducir

en el texto la comparecencia de la escritora y de cortar el texto por

efecto de la imagen fotográfica. Una analogía entre autora, sujeto

del enunciado y el nombre de la novela produce el sentido de leer

un trazado que va del cuerpo individual de la autora Diamela Eltit, a

la representación del cuerpo femenino en el texto Ele iluminada y al

nombre de la novela Lumpérica, que refiere al cuerpo social de un

continente asolado por la miseria y la violencia política. Lumpérica es

una palabra compuesta de la palabra alemana lumpen (trapo roto) y América. La producción del neologismo significante lumpérica refiere

al estatuto precario, periférico, colonizado, empobrecido, lumpenizado

y suprimido de América del Sur, su representación asociada al cuerpo

de una mujer semiotiza en femenino su lugar del no poder patriarcal.

El gesto produce la asociación con una historia de violencia social,

racial y lingüística, particularmente referida al contexto específico de

la producción del texto en el tiempo de la dictadura militar chilena.

Desde el cuerpo femenino al cuerpo textual, al cuerpo social, la foto

de la mujer opera los sentidos de una semiosis histórica. Nelly Richard

ha leído la performance de los cortes en el cuerpo de Eltit, desplazando

sentidos de la acción de arte al género de la novela(4). Lumpérica produce una resignificación histórica y cultural de lo latinoamericano.

El cuerpo social e histórico se ha feminizado en las operaciones de

conjunción de texto y escritura.

El efecto de realidad que producen ambas fotos en la novela Lumpérica

construyen un particular carácter mimético en un espacio de producción

de sentido otro que el de la escritura. La intervención visual del

texto, en ambos casos, documenta y testimonia la violencia política,

pero a la vez, su plus de sentido opaca la transparencia del testimonio,

por la pose y la fragmentación del cuerpo realizada por la estética

particular de la fotografía.

Conclusión: cuerpos cortados

La fotografía que exhibe cortes en el cuerpo de la mujer, traslada su

sentido al cuerpo del texto cortado por la foto (corte neovanguardista

de la textualidad de Lumpérica, Richard 12-3). El lenguaje en que

habla la foto se hace aún más productivo por su poética del corte; lo

cortado produce otras lecturas, otras significaciones por los quiebres

léxicos y sus alteraciones del sentido, contribuyendo doblemente a

la desfamiliarización de la lengua y a enunciar la crisis del género

novela que aparece desestructurado de las convenciones que lo han

caracterizado, pero enriquecido en registros documentales, poéticos,

descriptivos, entre otros.

Para terminar quisiera volver a una de las preguntas con que inicié

esta presentación: ¿de qué manera la relación fotografía/escritura

obliga a pensar lo literario?

Como primera conclusión, la fotografía nos lleva a proponer el fin del

paradigma del libro como universo cerrado sobre su textualidad. El

libro se abre a la imagen que excede la lectura y que lo conecta con

otros espacios de lenguaje, en este caso, con la realidad de una acción

de arte, por lo tanto también con la escena del arte en el Chile de la

dictadura; y con la precisa situación política del contexto en el que

se ha producido la novela. La fotografía es su mediación, no vemos

ni la acción de arte ni la realidad, sino el fragmento hablado por la

fotografía.

La fotografía demanda al texto que se lea en él algo que le falta, una

resta de sentido que vendría a ser construido desde otro lugar por

la mediación de una imagen que habla una escena ausente. La fotografía

es un texto que habla esa resta, esa otra escena en el soporte

del libro.

La fotografía de la portada como imagen de otra imagen (la del video

que filmó la lectura realizada en el prostíbulo) aporta, en el contexto

de un país en dictadura, la reflexión sobre la performance, la acción

de arte que propone pensar el sentido de leer Lumpérica en un lugar

marginal de la ciudad destinado a la prostitución, signo de la venta

del país al neoliberalismo. La segunda imagen fotográfica testimonia

en la referencia a la autora, a la sujeto del enunciado y al nombre de

la novela el signo histórico de América como soporte de la historia

social y literaria.

La lectura de fotografía y texto, en su distinción y conjunción, opera un

plus al decoro o a la ilustración, que ha sido históricamente asignado

a la fotografía en el texto. Podríamos además pensar que el hecho

de que la fotografía represente, en ambos casos, a la autora, hace transitar el género del retrato de autor(a) y el retrato de una dama,

hacia otro lugar que el de la socialidad que siempre ha tenido el gesto

de otorgarles un lugar en las páginas del texto.

Las fotos están en la novela con la intención de densificar sentidos. La

explosión que logran producir las dimensiones de la ausencia (traída

al texto a través de las imágenes) que la fotografía inscribe, está en

que esta opera como negativo, la lectura realiza su revelado.

La fotografía nos conduce al espacio representacional de otra estética

y sus políticas, conectando la escritura a la pregunta por las relaciones

entre arte(s) y política(s) en la cultura chilena en dictadura. Sin

embargo, ni la intensidad de la fotografía por sí sola ni la fuerza de

la autonomía del texto verbal han podido lograr lo que anuda la relación

entre imagen y escritura del dolor que Lumpérica textualiza y

testifica, con la intensidad de la conjunción de los lenguajes estéticos

de la visualidad y el de la palabra escrita. Intensificadas ambas por

sus conexiones sígnicas, las fotografías están en el texto para ser

reveladas en la lectura. Ambos lenguajes (foto y escritura) efectúan

puntos de fuga que hacen proliferar intensidades y multiplicidad de

sentido.

* * *

NOTAS

(1) En otras ocasiones escribí sobre Lumpérica: “Lumpérica. Una épica de la marginalidad”.

Revista LAR <Concepción> 11 (1987); “De la épica lumpen al texto sudaca”. Lengua

víbora. Producciones de lo femenino en la escritura de mujeres chilenas. Santiago:

Cuarto Propio, 1997.

(2) Lumpérica, la primera novela de Eltit, se publicó en Santiago de Chile por Ediciones

del Ornitorrinco en 1983. De esa edición –refiero a la imagen de portada excluida de

ediciones posteriores–, la fotografía de la autora inserta en la página 141 no ha sido

mantenida en otras ediciones. Aunque en este texto no interrogo esa decisión editorial,

me parece interesante notar la falta de ese importante material de lectura.

(3) La cita alude a una conversación privada con Diamela Eltit.

(4) En un artículo reciente referido al arte de mujeres en Chile durante la dictadura,

Nelly Richard ha construido una doble referencialidad en el gesto escritural que Eltit

realiza en Lumpérica. Por una parte lo sitúa en el campo de la producción cultural y

literaria en Chile: “La orfandad institucional de su palabra a la intemperie (una palabra

de mujer, literariamente desafiliada) eligió vagar de soporte en soporte –de la

escritura al arte, del arte a la calle, de la calle al cine antes de volverse finalmente

libro publicado– como un modo de serle estéticamente fiel a una pulsión errante de

desidentidad, de transfugacidad”.

Otro aspecto que Richard construye en su lectura de Lumpérica es el efecto de la connotación

de la metáfora “maquillaje” y “cicatriz” como producción de adorno y cosmética

del texto: “la autora se da el lujo de cotejarlos una y otra vez con las metáforas del

maquillaje, de la cicatriz transformada en un arabesco cutáneo que luego adorna la

cosmética tal como el texto poético adorna la realidad en bruto transfigurándola en

alegoría” (Richard 12-3).

* * *

Bibliografía

- Barthes, Roland. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 1989.

............................Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós, 1986.

- Benjamin, Walter. Sobre la fotografía. Barcelona: Pre-Textos, 2005.

- Carreño Rubí. “Eltit y su red global/local de citas: rescates del fundo

y del supermercado”. Letras y proclamas: la estética literaria de

Diamela Eltit. Ed. Bernardita Llanos. Santiago: Cuarto Propio,

2006.

- Eltit, Diamela. Lumpérica. Santiago: Ediciones del Ornitorrinco,

1983.

- Ferrer, Rita. Yo fotografía. Santiago: Ediciones de la Hetera, 2006.

- Olea, Raquel. “El cuerpo mujer. Un recorte de lectura en la narrativa

de Diamela Eltit”, Una poética de literatura menor: la narrativa

de Diamela Eltit. Juan Carlos Lértora. Santiago: Cuarto Propio,

1993.

- Richard, Nelly. “Diamela Eltit. De la cicatriz al maquillaje”. Revista

de Crítica Cultural <Santiago> 35 (2007).

- Sontag, Susan. Sobre la fotografía. Buenos Aires: Alfaguara, 2006.

- Wall, Jeff. Fotografía e inteligencia líquida. Barcelona: Gustavo Gili,

2007.