Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Alfredo Gómez Morel | Diamela Eltit | Autores |

LA JERGA COMO POLÍTICA DE LA DISIDENCIA

Por Diamela Eltit

ESTUDIOS, Revista de Investigaciones Literarias y Culturales. Año 7,

N° 13. Carácas, ene-jun, 1999, pp. 79-87

.. .. .. .. .. .

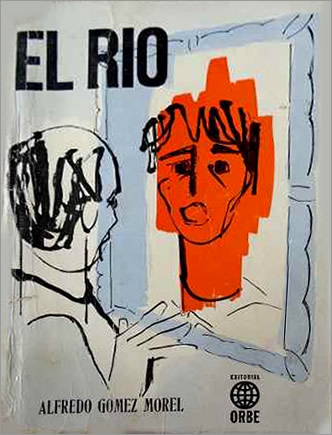

La novela El Río de Alfredo Gómez Morel, impresa en los talleres de Arancibia Hermanos y publicada en Santiago en 1963, ocupa un lugar desafiante y corrosivo en el interior de la narrativa chilena. La novela cuenta con múltiples ediciones en Chile y Argentina y, en los años inmediatos a su publicación, fue traducida al francés. No obstante su repercusión social, este libro ha sido olvidado a lo largo de algunos tramos, recuperado en otros. Esta oscilación recurrente alude a la manera en que lo social oculta y devela, lee y deja de leer sus zonas oscuras, confusas y miméticas. Novela excluida del canon literario, habita, junto a otras producciones similares, un lugar minoritario, paralelo a la oficialidad literaria, un espacio en cierto modo mítico y romantizado, en donde se refugia la escritura proveniente ya no del sujeto letrado, ni siquiera del sujeto tradicional subalterno, sino el sitio particular donde confluyen los signos tajantes y morales del sujeto del hampa, del personaje que deja impresa, desde la materialidad del delito mismo, los esplendores y la desdicha que porta la epopeya delictual.

La novela cuenta con una carta-prólogo de Alfredo Gómez Morel a Loreley Friedman, Directora del Instituto de Investigaciones Criminológicas de la Universidad de Chile, fechada en marzo de 1962, carta que evoca el empeño de los primeros cronistas, enfrentados ante las nuevas geografías, por dar realce y dotar de contenidos a su empresa escritural. En su carta-prólogo, el autor Gómez Morel, en tono confesional y filosófico, oscila entre asumirse como un escritor en busca de fama y riqueza o mantenerse como el provocativo delincuente que se niega a renunciar a sus pulsiones delictuales. La carta se desea como el testimonio de una ambivalente semirehabilitación, como un espacio "border" propicio para explicitar una ambigüedad personal cercana a la amenaza. Carta "ladina", su texto agradece a sus mentores, sus instalados mecenas, en suma, a aquellos sujetos letrados que han sido cautivados por su radical otredad hecha escritura.

Pero la carta va testificando, de manera indirecta, cómo el acto de escritura literaria puede ligar socialmente al delincuente con el siquiatra experimental y la alta burguesía, un conjunto de figuras sociales asimétricas que se congregan para financiar la edición del libro, de un texto que, precisamente, en el interior de su tejido simbólico, pone en jaque la primacía de los valores y hábitos que conforman el mundo burgués. El siquiatra, según la carta, es el encargado de dar coherencia al libro, su lector, rector y corrector. El mismo siquiatra es el que lo "lanza" a esa fama escritural y lo hace partícipe de un otro escenario público que lo lleva hasta los medios de comunicación, donde el escritor-delincuente siente el impulso de robarle las lapiceras a quienes lo entrevistan. La carta que, en principio, parece destinada a saldar una deuda con sus mecenas, darles en el libro el merecido espacio que se ganaron en cuanto tutores, pareciera que lo que en rigor busca, a través del agrupamiento sucesivo de nombres y apellidos prestigiosos, es legitimar su propia producción para obtener el estatuto letrado que falta y, de esa manera, garantizar una gravitación más sólida y estable en el espacio literario nacional. Espacio letrado que en la fantasía especulativa de Gómez Morel está ligado no sólo a la producción de materiales simbólicos sino también a la obtención de fama y de riqueza.

La particularidad de este libro -su impacto y su frecuente olvido- radica en que su autor -Alfredo Gómez Morel- es en la realidad un sujeto delictual, un sujeto que proviene del reformatorio y de la cárcel que elabora narrativamente, a su vez, un modelo social completo, plagado de claves en torno a cómo se conforma el sujeto de la delincuencia, sus zonas de prestigio y la mala lectura de códigos en los que se puede establecer su naufragio. La novela pone en marcha sus técnicas y artificios para organizar y visibilizar las energías sociales que pertenecen a lo más fragmentario, diluido, prófugo e inasible del espectro cultural como es la forma del lumpen. Un lumpen que se desea participante de un estatuto jerárquico y se presenta como susceptible de establecer su propia escala de codificación. Esta rigurosa forma invertida de codificar emerge en el texto duplicando las normativas de los modelos dominantes.

El Río se acoge a diversos modos y modelos narrativos que van desde los tejidos cultos hasta los subgéneros populares para conformar un texto híbrido, cuyo resultado parece no exento de parodia. Por él transitan el radioteatro, el folletín, la novela social. la lírica, formas que se amparan, a su vez. en ciertos saberes sicológicos y en razones sociológicas. La metáfora que recorre el libro la otorga el río (Mapocho). "Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir", parece ser la inadvertida cita oblicua culta que se desliza a contrapelo para ser subvertida. O, en una relación más frontal, más sentimental, se encuentra la cita de la conocida canción popular: "Río, río, devolvedme el amor mío". El río se convierte en alegoría de la vida en la novela, en la épica del sujeto lumpen, su infancia, su escuela, su gloria o su ruina. El río Mapocho, antiguo refugio de niños delincuentes, espacio citadino que divide la ciudad de Santiago en norte y sur y la territorializa socialmente, jerarquizándola, es el escenario central de la novela, donde el protagonista va a inscribir su aguda gesta lumpen, cruzada por una profusión verbal cargada de pormenorizados códigos de honor y de incontables sentidos morales.

La novela, ávidamente sobrenarrada, va dando cuenta de las causas de la llegada del protagonista al río. Una urdimbre de corte naturalista y determinista marca su emergencia, una urdimbre donde la construcción del origen habla de la acendrada bastardía social latina con lo cual repite la monótona escena asimétrica del encuentro amoroso desafortunado entre las clases sociales, cuyo producto -el hijo- se erige como el resultado y el centro de una relación filosófica y sociológica de causa-efecto que va a consolidar esta unión.

La madre -"mamá escoba", como la nombra el narrador- va a ser una de las figuras más ásperas y zozobrantes del relato. Dotada de una sensualidad que parece extraída del cine mexicano de los años cincuenta, aparece como una vampiresa ávida, pobre y castradora de hombres que irrumpe en la vida del hijo, siempre lo suficientemente tarde, sólo para hacerlo víctima de sus excesos sádicos. Esta madre contraoficial, requiere al hijo como testigo de su insaciable sexualidad, lo necesita como objeto de su violencia y también para despertar la directa y, en parte, programática sexualidad edípica del protagonista hacia su madre. Madre devoradora, ilimitada, manipuladora, va a transformarse en la causa más reconocible de la llegada del hijo al río, llegada que no va a ser más que el viaje o la fuga desesperada hacia un mundo masculino después que se ha cumplido la renuncia a la madre y, con ello, la negación de la familia como aval institucional del sujeto.

Los primeros años de la infancia del protagonista -abandonado por padre y madre- van a estar marcados por la confusión. Esta confusión se encarna en la incerteza del nombre. Cuando cambia de espacio, cambia también su nombre y en estos vaivenes queda prácticamente explícito que lo que falta, lo que inseguriza el nombrar, es la ausencia del padre, del nombre de un padre que oscilante priva de un nombre seguro a su hijo. Como hijo bastardo -huacho- se hace susceptible de ser renombrado tantas veces como sea necesario. Este hecho sociocultural que podría resultar absolutamente sicotizante, más que alienarlo en el delirio, dimensiona al protagonista, Luis - Vicente - Alfredo - Toño, en la figura del pícaro que es la antesala de la imagen del delincuente. Sobreviviendo a cada uno de los nombres, actuándolos en la particularidad de los códigos específicos de los lugares en que habita, el protagonista niño va a ir construyéndose como un experto decodificador, un agudo lector de las irregularidades de los espacios privados, como el gestor de una moral alternativa, alejada de la normativa oficial del mundo burgués al que está impedido de acceder porque la ilegalidad de su origen lo confina hacia un margen. Margen que el protagonista, más que temerle, advierte que va a dotarlo de un yo que únicamente en la abierta y sistemática ilegalidad será susceptible de curarse.

La violenta e intempestiva aparición de la madre para ejercer su extraviada maternidad, va a trasladar al niño del campo a la ciudad. El viaje a la ciudad es también el viaje al cuerpo mórbido de la madre. La iniciación sexual del hijo con la madre, a medio camino entre el sueño y la voluntad cómplice, va a ser el antecedente paródico y no exento de kitsch (por su exhaustiva descripción que se vuelve dramáticamente sicológica, cuidadosamente teatral) que va a legitimar, posteriormente, cualquier transgresión sexual, puesto que la ruptura del tabú incestuoso marca la escalada irregular del cuerpo, expuesto a la lógica pulsional de sus propios deseos. La teatralización histérica del cuerpo, casi excesivamente voluptuoso, de la madre, se presenta como un depósito sin asidero. Un cuerpo que no contiene al protagonista, sino al que se acopla solapado en el único lenguaje posible y arcaico como es la unión genital. Haciéndose parte del padre ausente, doblándolo y reemplazándolo en lo más íntimo del cuerpo de la madre, lo ilegítimo va a devenir en legitimación, en el argumento indiscutible de un cuerpo que sabe deseante y que, mediante el descenso furtivo al cuerpo de la madre, se deja llevar de manera abismal a la búsqueda de otros cuerpos en los que se incuban los deseos interdictos por los dictámenes oficiales. El cuerpo de la madre, así, es causal de las transgresiones del cuerpo del hijo. El incesto sella este orden inamovible sólo que, al revés de la tragedia, la madre expone y transita con jolgorio el esplendor de una sexualidad que le permite pervivir y, al revés de Edipo, este protagonista, si bien se va, abandona la escena incestuosa, emprende una huida con los ojos abiertos y escoge el ejercicio de la transgresión permanente como futuro.

La madre lo golpea incesantemente. "Mamá escoba" lo golpea sólo por golpearlo en un disciplinamiento que parece sin objeto. Los castigos brutales se suceden y, de esa manera, junto al deseo sexual por la madre corre paralela la adversión por esa figura devoradora de hombres, castigadora y a la vez tentadora del hijo. Pero es la representación de la madre la que desencadena en el protagonista un cierto comportamiento masoquista y sádico que va a ser la forma frecuente en la que se estructurará el personaje que migrará del espacio materno, buscando un cauce, buscando el río.

A la manera de un programa social impugnatorio, cuidadosamente respetado, el protagonista -que actúa como un moderno y latino Lázaro de Tormes- va a llegar a un internado que le costea el padre débil y adinerado. A lo largo de la estancia en este internado ya se hace visible cómo el mundo masculino empieza a cerrarse sobre sus propias claves. Deseo, religión y homosexualismo confluyen en una línea que carece de límites y que se vuelve intercambiable. A medio camino entre la denuncia social y el goce que ocasiona el poder, la narración señala al protagonista como un avezado acatador de claves y códigos de sobrevivencia que lo impulsan a mantener con los religiosos frecuentes encuentros sexuales. Nada hay en el protagonista que cuestione estos encuentros o los impugne, sencillamente sabe que es indispensable habitar su contexto para producir en su interior, su propio texto, y así obtener beneficios desde el poder que le otorgan los deseos que provoca su cuerpo sobre sus superiores. Sus superiores disputan entre ellos su compañía y, en esta guerra, lo van colmando de privilegios. Se agudiza así la estructura que recorre a la novela y que radica en cómo revertir las jerarquías, en cómo hacerse singular en un universo atentatorio al yo, en el cual el yo puede ser confinado al aterrador lugar del anonimato, un anonimato inconfortable por carente, cercado por la mediocridad de una pausada y obligatoria sobrevivencia.

El protagonista busca ser, existir en ese espacio y esa posibilidad descansa en la líbido transgredida que los religiosos ejercen en los momentos en que cesan los protocolos diurnos, en aquellas horas en las que la educación y los ejercicios espirituales se permutan en ejercitación sexual. El personaje no evade ni siquiera cuestiona la práctica de los sacerdotes, práctica en la cual él es una pieza clave. Ni la angustia ni menos la culpa están presentes en este escenario sexual. La narración objetiva y distanciada parece empeñada en establecer una denuncia que el propio lector debe articular, es decir, confirmar el rumor de la coexistencia, en el interior del convento y del internado, entre religiosidad y homosexualismo. Lo más importante es demostrar cómo los espacios sagrados y consagrados por los poderes dominantes carecen de la pureza que socialmente se les asigna y, al revés, incuban en su interior los materiales que ellos mismos han sido convocados a combatir. Aunque el protagonista es la pieza articuladora de la realización constante de la escena homosexual, ésta parece no tocarlo, se trata sencillamente de una estrategia, de un código inevitable que cruza el lugar y por el que él debe transitar. Su complacencia sexual hacia los religiosos es sólo una táctica que en nada altera su masculinidad la que, al revés, desde la práctica homosexual, se refuerza y se incrementa con estereotipadas formas en extremo machistas. El machismo recubre el ejercicio homosexual hasta hacerlo desaparecer como recorrido simbólico -vale decir como deseo- y relega la homosexualidad a la categoría de una obligación, de una ley que está inscrita no en el cuerpo del protagonista sino en los cuerpos conventuales.

El cura pederastra es el sacerdote, pero es, especialmente, lo que su nombre indica: el padre, el "padrecito". De la misma manera en que la madre se representa como la antimadre, pues es escrita como similar a una actriz sexy o la "más mala" en la polaridad que caracteriza a un radioteatro, el padre, que es quien debe entregar la ley, abusa sexualmente del hijo simbólico que le ha sido asignado por Dios. La religión, el universo cristiano, el fervor místico son pues descartados como vía social; el internado es un campo de batalla, una zona nocturna de transgresiones sexuales, pero también aparece como el espacio favorable para trazar una epopeya que evidencie la magnitud de la crisis y junto con evidenciarla produzca la eclosión en sus bases. El protagonista extrae del internado religioso un único saber y es que su cuerpo -saber que ha sido adjudicado tradicionalmente al sujeto femenino- es un bien, una llave para adquirir poder si lo entrega programadamente a sus superiores. A su vez, los sacerdotes de más jerarquía disputan su cuerpo infantil, desprovisto de toda inocencia, y estas disputas entre los religiosos le van otorgando privilegios, lo van impulsando a romper límites y, en esta ruptura, surgen como una respuesta posible el robo y el despojo, que van a ser las formas en las que se expresan la disconformidad y el goce rebelde que lo habita.

El cuerpo va a adquirir cada vez más preponderancia en el relato. Como zona de poder, lugar de ensayos de poder, espacio de crueldad y vaciamiento social que ya fuera escenificado políticamente en la contundente obra del Marqués de Sade, en la novela El Río este cuerpo chileno subproletario va a desplegarse en signos abigarrados donde se intercambian la herida, la sangre, la cicatriz y el goce que lo marcan y estructuran como sujeto pensante, como cuerpo político de resistencia. Los cuerpos de la novela, ubicados en la ilegalidad, han renunciado ya a los protocolos con los que se visten los cuerpos oficiales. Cuerpos desnudos de la ideología burguesa, atienden a sus propios códigos que no resultan menos rígidos que los que transitan por los sistemas oficiales. Sólo que en el mundo de El Río el único bien, el capital con el que se cuenta, es la materialidad del cuerpo que circula, se intercambia, se erige y se hace épico.

El protagonista elige el río Mapocho. Se trata de una elección consciente y gozosa, despejada de todo dramatismo. El río es el lugar de la identidad posible, donde confluyen cauces, flujos, cuerpos, depósitos, naturaleza y cultura. Se escoge así la máxima otredad que es la del ilegalismo, pero un ilegalismo grupal, compartido y convulso. El relato se esfuerza en mostrar las estructuras en las que transcurre la microsociedad que se ampara en el río. Para pertenecer al río, el protagonista debe cambiar, en primer término, el lenguaje y recodificar enteramente su voz, puesto que el sujeto del río es el portador de la particularidad de un habla intervenida por los giros con que se transgreden sus estructuras oficiales. El coa -la jerga delictual chilena- se abre paso en la novela. El coa aparece como la cifra rebelde y agresiva, una jerga que segmenta y reterritorializa la lengua, la hace estallar en partículas de sí misma y la vuelve creación, instrumento y significante del social excluido, que va a rearticular su ser en y desde la jerga.

El coa es el arma del subalterno ilegal, su re-creación e intervención crítica al lenguaje. Este sujeto habla desde un sublenguaje que sus claves de vida y las pulsiones de muerte han organizado. El coa se aprende desde la vida misma, es cuerpo oral que se disciplina en la torsión y que, en su práctica y proliferación, nombra y legitima al grupo ultramarginal en tanto cuerpo social. Cuando la novela entra al río entra a la vez al coa y la jerga se oficializa en su gramaticidad otra a través de la representación de sus cuerpos coas. Esta lengua oral hecha desde y para la más crítica minoría, cuenta sólo con los cuerpos coas como memoria y activación de la lengua. Abierta enteramente hacia el coa -como elección, identidad, goce y resistencia- la novela inicia su fundación del sujeto ilegal.

Pero ¿quiénes son estos sujetos fundacionales?, son los niños del río que se han retirado ya de las convenciones y que han suplantado el tradicional sufrimiento y abandono por el placer de erigirse como los precoces administradores de su vida comunitaria. Pero, esta comunidad no está ajena a las jerarquías y a los binarismos porque, al revés, el coa-lumpen demanda, exije, taxonomiza a los cuerpos con un rigor implacable.

La forma de sobrevivencia es el robo, un conjunto de hurtos de poca monta donde se pone a prueba la habilidad del niño-hampón. El protagonista roba de una manera festiva, sólo guiado por el placer de despojar, el botín parece ser sólo el testimonio de un gesto riesgoso, plagado de detalles burlones, el robo se convierte en una anécdota porque, en realidad, el dinero tiene una función relativa, sólo cumple el protocolo de una estricta sobreviviencia y es la representación material de la realización exitosa de un código. Más importante pareca ser el acto de robar que la calidad de lo robado. El dinero circula de otra manera en la organización que planea la novela. El dinero no se acumula, no se transforma en objeto, no prestigia. Lo que se acumula y prestigia es el robo como actividad. Una actividad que actúa como el puente que marca las distancias y las diferencias entre un mundo y otro. Los hurtos señalan aquello que es irreconciliable porque las estructuras de gasto en el mundo lumpen son divergentes e incluso antagónicas al/los otros mundos.

Las etapas trazadas por las leyes del río se deben cumplir con disciplina para acceder a las categorías con las que se construye el futuro delincuente. Los líderes adolescentes son los referentes para los niños aspirantes. La novela mitifica este organigrama, insiste obsesivamente en detallar los saberes y las órdenes del grupo, con 1o cual busca ritualizar y volver sagrado el contingente marginal que funciona según estrictas y particulares éticas. La novela lucha incesantemente para negarse a la categoría de asocialidad con la que tradicionalmente se nombra el espacio lumpen para intercambiarla por una ultrasocialidad alternativa. Los propios habitantes del río están territorializados. En un espacio se establecen los futuros delincuentes. en otro sector aquellos niños que funcionan como cuerpos de servicios, como subalternos de los otros niños.

La forma más usada para la codificación de los cuerpos es la violación sexual por parte del sector -digamos- superior sobre el inferior. Los niños seleccionados para el río por los líderes adolescentes cazan a los niños desestimados que habitan la orilla diversa y realizan violaciones colectivas. La práctica homosexual reaparece como síntoma de dominación y como escenario privilegiado donde se sopesan las capacidades de ejercer el poder en estructuras de máxima crueldad. Pero el texto insiste en recodificar las prácticas sexuales y sistematizarlas en un orden diverso. Aunque la sexualidad se ejerce entre hombres, sólo algunos de ellos van a ser catalogados como homosexuales. El homosexual, en la ley del río, es siempre el inferior, está impedido de alcanzar su plenitud como sujeto lumpen porque, más allá de sus habilidades, persiste su subalternidad sexual que lo hace víctima del menosprecio por parte de su grupo social.

Quizá uno de los aspectos más relevantes a nivel de sentidos que presenta la novela es la problemática de género. La división masculino-femenino no requiere, en este trazado, de mujeres. Esta división transita por los hombres que se reparten entre sí las condicionantes de género. La sexualidad entre cuerpos pares surge como llamado imperativo y primordial, pero, a la vez, es susceptible de desestabilizar el lugar social de los sujetos coas, en la medida en que se exponen a la ideologización que emana de las prácticas corporales y que los puede petrificar en el espacio femenino como "huecos" -que es la palabra que nombra en la novela al único sujeto homosexual-, es decir, como vacío perpetuo a ser llenado. El "hueco" pasa a convertirse así en la degradada otredad del otro. Pero el "hueco" es algo más que una práctica, es un comportamiento que atraviesa lo genital para enclavarse en un depósito de roles y emociones que siempre se van a establecer como un menos ante el grupo.

Toño, el protagonista, cae de su promisoria jerarquía cuando ejerce para un hampón la función de "hueco". Pierde su lugar, su prestigio, su futuro. Es expulsado del río, de su sector dominante por sus propios pares, después de que se le somete a juicio debido a la normativa quebrantada. Toño acata la decisión recorrido por una humillación sin límites. Acata, porque sabe que más allá de los afectos, lo que rige ese espacio son los códigos y él se ha transformado en un cuerpo interdicto por la comunidad del río. Sin alternativa, para evitar la orilla donde habitan los "huecos", el protagonista va al prostíbulo, se asila allí, volviendo así al cuerpo femenino, a la madre simbólica, en los momentos en que ha sido feminizado por su grupo.

La novela establece la reparación mediante la corta unión de Toño y una prostituta, reponiendo a su vez la problemática del lugar que ocupa la identidad sexual en el interior de la novela. Una identidad que flota y se disemina. Pero la prostituta es también un cuerpo legislado desde un coa femenino que no incluye los atributos tradicionales que le han sido asignados por la cultura a la mujer. La prostituta se parece a la madre del protagonista, funciona en el placer más que en el deber. Su ser se establece fuera de los sentimientos amorosos, más allá de las lealtades o la abnegación, ella ve en Toño un subalterno, sabe de su catalogación como "hueco" y lo usa pero también lo desprecia. El escenario coa se sigue desplegando en su alteridad en incesantes bipolaridades. Los poderes lúmpenes emanan del cuerpo y de la codificación establecida desde los mismos cuerpos. La fama y el prestigio asaltan la narración, dislocan los cánones, desordenan las funciones.

La escala jerárquica lumpen tiene sus espacios privilegiados en los cuales la fama se consolida y se pone a prueba. Una prueba que comprende desde el reformatorio como escuela primera, hasta la cárcel como etapa superior. Toño pasa por el reformatorio y la cárcel. El reformatorio cita las alteraciones que ya fueran abordadas por la estructura del internado. Los cuerpos como zona de disciplinamiento muestran sus partículas de rebeldía. Los guardianes son las figuras emblemáticas de un intento vano, de un enfrentamiento constante entre ley y deseo que se anudan en un movimiento circular donde la reclusión no hace sino profundizar la crisis por la que los signos sociales adversos transitan y se enfrentan.

Violencia, sexualidad y fama son los valores que atraviesan el espacio de reclusión. Quebrantando el discurso oficial, la cárcel es un premio, la posibilidad de consolidación de la fama. Es en el espacio cerrado de la cárcel donde se verifica el mito delictual. Como centro de reunión de energías ya probadas por el castigo, éste se revierte y se recodifica a la manera de curriculum. Los intercambios entre el afuera y el adentro de la cárcel son frecuentes. Toño, que se deja apresar para revertir su condición de "hueco" y así volver al río, ve truncadas sus esperanzas por las noticias que circulan febrilmente. Su antiguo error lo persigue y aunque, ya en libertad, vuelve al río, su lugar social está coartado por la limitación de ese femenino que el río le impuso.

Si el cuerpo lumpen se representa el único bien, el capital, el arma y el depósito, va a ser el cuerpo lo que la novela exacerba. Como cuerpo diseñado desde el coa, con sus signos alterados e irreductibles a las lógicas oficiales, la narración le otorga al contrasentido un sentido. La cárcel, que es la figura estigmatizada por el proyecto burgués, aquí es el premio; las figuras débiles del hampa, más benignas para la estructura social dominante, son "mujercitas" en este espacio alternativo. La prostituta despojada de cánones femeninos es la que sobrevive y reina en el prostíbulo, en la medida en que adquiere atributos masculinos, pero se trata de una figura que no alcanza resonancia en el espacio delictual, cuyos centros pasionales se establecen en el interior de ellos mismos.

Finalmente, la novela no plantea la posibilidad de redención social que aparece como una constante en la narrativa chilena perteneciente al canon cuando ha elaborado al sujeto marginal en situación de ilegalismo. En novelas como Eloy de Carlos Droguett, el bandido se redime con la muerte; en Coronación de José Donoso el personaje al borde de lo delictual se redime a través del amor; en Hijo de Ladrón de Manuel Rojas, su protagonista escoge el trabajo como vía alternativa al delito. En cambio en El Río, Toño, su protagonista, emprende, al final de la novela, una carrera -digamos- internacional como delincuente. Se va del país con cartas de recomendaciones de delincuentes chilenos dirigidas a afamados delincuentes extranjeros. Parte hacia Perú a proseguir su carrera y la última imagen que el texto entrega es la abierta intención del protagonista de robarle la billetera a un compañero de viaje.

El Río presenta orgullosamente, en un carnaval sin fin, sus signos invertidos. La contracultura desaparece para transformarse en cultura alternativa. Sin embargo, es la narración misma la que transforma el caos en orden, la que historiza y nombra la histeria de las reglas. Es la narración la que se encarga de convertir al flujo en depósito de sentidos estratificados, en la medida en que el coa -o parte del coa- se hace escritura lineal, se descifra mediante su conversión a la otra gramática. El coa -cuerpo lumpen- se convierte así en utopía, en la voluntad de ordenación de lo más ingobernable que demarca a un social evadido de un proyecto hegemónico en torno al poder.

Pero, más allá de sus incoherencias conceptuales, la novela El Río pervive como uno de los escasos intentos de textualización de las zonas prófugas de la cultura. El relato hecho de retazos de escrituras, de raptos de imágenes, de morales deconstruidas y vueltas a organizar, permanece como una sucesión de saberes en donde cuerpo y sentido se estrechan para construir, desde las zonas sociales tradicionalmente descartadas, una invertida y apasionada épica cultural.