Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Diamela Eltit | Autores |

Excesos y excedentes del Chile postdictatorial en el proyecto contrahegemónico de Diamela Eltit [1]

Javier Mocarquer

Providence College

En A Contracorriente, Vol. 12. N°3, Spring 2015

.. .. .. .. ..

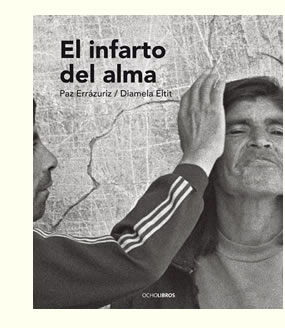

La escritora Diamela Eltit (1949) irrumpe en la escena artística y literaria de los ochentas y noventas en Chile, atravesando espacios que nos hablan de marginación, locura y desamparo. A través del testimonio de El padre mío (1989), se desestabiliza un discurso anclado sobre estructuras falogocéntricas de dominación, desarticulando los discursos oficiales sobre lo nacional y, por consiguiente, deslegitimando las “autoridades” (y autorías). Se trata de un acto político que surge desde la conciencia y la emergencia social. Dejar hablar a los que, en su endeble fortaleza, han sido callados y oprimidos. En la búsqueda de espacios alternativos, de estos sujetos subalternos, el desvarío y la esquizofrenia nos revelan un orden propio, una sintaxis dislocada pero autónoma que resulta necesario descifrar. De modo semejante, Diamela Eltit escribe un texto híbrido para dar vida a El infarto del alma (1994); proyecto literario que se yuxtapone a la composición visual, en fotografías de Paz Errázuriz. Tanto en esta última obra como en El padre mío se presentan narrativas fracturadas o en quiebre, cuestionando el autoritarismo ejercido por la dictadura y la postdictadura en Chile, haciendo visible, desde los excesos lingüísticos y visuales, el trauma de la violencia. Las imágenes remecen una zona en conflicto, cuya taxonomía, de modo incitante, formula una estrategia de resistencia; dialéctica entre lo deseable y lo prohibido, orden y desborde. A partir de los márgenes de la ciudad, concebida como un espacio en pugna, se recrea y representa la herida del Chile postdictatorial, evidenciando sus excedentes tanto materiales como simbólicos.

Siguiendo esta lógica, en Los vigilantes (1994), Diamela Eltit configura un escenario que extrema las redes de vigilancia y sospecha sobre una madre y su hijo hasta el punto de la destrucción. Estas intervenciones, cuyo agente provocador es el padre del niño, se extiende luego a todo el vecindario, a toda la ciudad, y actúa como un dispositivo que metaforiza el clima de opresión ejercido por el poder dictatorial, control de orden biopolítico del cual no hay escapatoria posible. Estos personajes victimizados, por tanto, representan la derrota de los sujetos subalternos. Su fórmula de resistencia, el conjunto de cartas que la madre le escribe al hombre para evitarlo. Así, se compone una narrativa de múltiples fragmentos, dislocaciones y fracturas.

Por otra parte, el poder dictatorial impuso un sistema de mercado que termina por oprimir a los sujetos. En Mano de obra (2002), Diamela Eltit ingresa al espacio de un supermercado de barrio para explorar la deshumanización que las dinámicas del capitalismo han ocasionado. Los trabajadores operan desprovistos de conciencia, y los consumidores son divididos entre “buenos” y “malos”, es decir, quienes ostentan el poder del dinero y quienes no. Esta novela puede, así, entenderse como una crítica a la sociedad chilena contemporánea, heredera de la dictadura, cuyo modelo neoliberal ha desarticulado y trastornado los valores éticos de la sociedad, estableciendo redes de poder y sumisión entre ricos y pobres. Las fuerzas laborales han perdido cohesión social, y los ciudadanos han sido relegados a acatar las perversiones del consumo.

Ahora bien, la abundante producción crítica en torno a la obra de Diamela Eltit se ha centrado en analizar y discutir aspectos que refieren a las repercusiones biopolíticas de la violencia dictatorial, las dinámicas de exclusión y subalternidad, la experimentación—o incluso imposibilidad— del lenguaje para expresar el trauma, entre otros. Teniendo todo ello en cuenta, en este artículo presento como hipótesis de lectura que la narrativa de Diamela Eltit elabora fórmulas de resistencia a dichos mecanismos de represión, enfocándome especialmente sobre tres tópicos o ejes de articulación: la locura, la vigilancia y sospecha, y la lógica excluyente del modelo capitalista de mercado. En mi lectura, dichas temáticas resultan ser los excesos y excedentes de la violencia política y del estado de censura ejercidos durante el período dictatorial y postdictatorial, aspectos que discuto a través de las cuatro obras antes mencionadas, para así reflexionar sobre sus implicancias tanto materiales como simbólicas. Cabe precisar, a su vez, que la lógica excluyente del mercado puede entenderse también como el origen de las dictaduras militares en el Cono Sur, ya que precisamente lo que éstas buscaban era imponer y extender el modelo capitalista en la región.

Siguiendo lo anterior, utilizo el término ‘excedentes’ para aludir a las dos caras del desarrollo económico en Chile, el cual puede evocar tanto al afán de éxito del sistema capitalista impuesto por la dictadura—que se enorgullecía en subrayar que el país se había librado de que lo tildaran de tener riesgo económico—, como también ese afán de éxito deja al descubierto los excedentes materiales y simbólicos de la violencia y coerción aplicadas durante aquellos difíciles años. Así, por ejemplo, la expresión ‘excedentes del cobre’ refiere a la generación de riqueza a través de la explotación de este recurso. Teniendo en cuenta que el país sudamericano es su mayor productor a nivel mundial, el usufructo, en su mayor parte, lo reciben las transnacionales[2] y, en menor proporción, el Estado, a través de un sistema de impuestos que éste aplica a las empresas tanto privadas como estatales. Gran parte de este capital es reinvertido por el Estado dentro del sistema y flujos del mercado capitalista mundial.[3] En menor escala es utilizado para inversión social, como salud, educación o vivienda, y una buena parte se transfiere a las Fuerzas Armadas, lo cual resulta coherente con las políticas económicas impuestas desde la dictadura en adelante. Se trata, paradójicamente, del llamado “sueldo de Chile”, sobre el cual se sustenta la economía en una escala macro, pero que no necesariamente repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población, es decir, la clase trabajadora o la más empobrecida, que sobrevive en base al endeudamiento y la sobrexplotación del trabajo, cuyas condiciones de desigualdad social merman estructuralmente a la democracia.[4]

Así también, la transición a la democracia representó un período de búsqueda de la convivencia ciudadana a través de la normalización y reorganización institucional de los aparatos del Estado, pero cuyas implicancias, como señala Nelly Richard, también presenta una lectura doble:

La consigna chilena de recuperación y normalización del orden democrático buscó conjurar el fantasma de las múltiples roturas y dislocaciones de signos producidas durante la dictadura encargándole a la fórmula del consenso que neutralizara los contrapuntos diferenciadores…a través de un pluralismo institucional que obligó a la diversidad a ser “no-contradicción”. (Residuos 28)

Sobre esta “no-contradicción”, sin embargo, surgen voces que reclaman un espacio de expresión que desacata la relativización de los derechos humanos en pos de una “sana convivencia” de ese nuevo presente, y que buscaba como estrategia suprimir el duelo y heridas de los familiares de detenidos-desaparecidos, torturados, prisioneros políticos, exiliados, etcétera, proyectándose con un sentido de optimismo “renovado y modernizador”. Ante dicho contexto, Diamela Eltit no sólo se posiciona crítica y subversivamente para evidenciar las estrategias y técnicas de olvido promovidas por el nuevo orden democratizador, sino también explora las posibilidades expresivas que surgen como respuesta a las emergencias y demandas de los más desamparados y marginados de la sociedad. Al establecer un giro semántico del término ‘excedente’, esta simple pero a la vez compleja operación permite constatar las falencias del exitismo capitalista del empresariado chileno, dando cuenta del estado de deshumanización y precarización de la vida tanto en dictadura como en el nuevo Chile democrático. En una entrevista realizada en 1980, Diamela Eltit señaló:

Desde los prostíbulos más viles, sórdidos y desamparados de Chile, yo nombro a mi arte como arte de la intención. Yo pido para ellos la permanente iluminación: el desvarío. Digo que no serán excedentes, que no serán más lacras, digo que relucientes serán conventos más espirituales aún. Porque son más puros que las oficinas públicas, más inocentes que los programas de gobierno más límpidos. Porque sus casas son hoy la plusvalía del sistema: su suma dignidad. (citado por Brito 66; énfasis mío)

Desde esta escritura es posible extraer, así, una narrativa de sujetos que circulan a través de una doble exclusión, despojados no sólo de la sociedad sino también de sí mismos. Cuerpos que, en su nomadismo disidente y anónimo, transitan los márgenes de la ciudad, y cuyo relato puede reconstruirse al “leer” sus huellas expresivas, casi siempre disonantes. Marcas que nos hablan de exclusión y pérdida, cuerpos-víctima, sujetos sin biografía. A Diamela Eltit le interesan, sobre todo, aquellos sujetos cuya identidad devino en una ‘no-identidad’. Esto resulta particularmente problemático en el contexto de postdictadura, sobre todo con la ampliación y fortalecimiento del capitalismo, provocando disociaciones cada vez más profundas sobre el campo cultural y político, acentuando las desigualdades de clase, cuyo modelo de optimismo económico no hace más que evidenciar las derrotas individuales de estos sujetos vulnerables.[5]

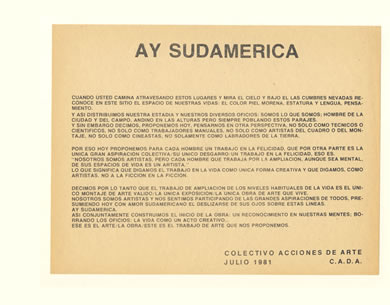

El contexto de emergencia social desde el cual escribe Diamela Eltit, la lleva a participar en el Colectivo de Acciones de Arte, CADA, junto con el poeta Raúl Zurita, el sociólogo Fernando Balcells, y los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo.  Estas acciones de arte se fundamentaban en la necesidad de intervenir el espacio público, cuestionando las condiciones de vida que imponía el régimen dictatorial. El activismo de estos artistas e intelectuales en laesfera pública, consistía en hacer representable aquello que no podía ser mostrado, aún menos verbalizarse, mediante la estrategia de descontextualizar los referentes.

Estas acciones de arte se fundamentaban en la necesidad de intervenir el espacio público, cuestionando las condiciones de vida que imponía el régimen dictatorial. El activismo de estos artistas e intelectuales en laesfera pública, consistía en hacer representable aquello que no podía ser mostrado, aún menos verbalizarse, mediante la estrategia de descontextualizar los referentes.

Una de estas acciones de arte, titulada “¡Ay Suramérica!”, consistió en arrojar cuatrocientos mil panfletos desde unas avionetas sobre la ciudad de Santiago, en los que se podía leer: “Nosotros somos artistas”, “Nosotros somos artistas, pero cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida es un artista”, “El trabajo de ampliación de los niveles habituales de la vida es el único montaje de arte válido / La única exposición / La única exposición / La única obra de arte que vive” (citado por Nelly Richard, La insubordinación 42). Tras una conversación con Raúl Zurita, en su visita a la Universidad de Notre Dame en 2010, el poeta señaló que estas avionetas pertenecían, paradójicamente, a las Fuerzas Armadas, controladas por los militares de la dictadura. Los artistas, tras algunas gestiones e ingenio, consiguieron utilizar estas avionetas para sobrevolar la ciudad y arrojar estos panfletos, cuyo contenido aludía precisamente a la imposibilidad de expresión en el Chile dictatorial. En otras palabras, consiguieron su autorización para desautorizarlos.[6]

Otra de estas acciones de arte consistió en escribir a gran escala en el desierto de Atacama la frase “Ni pena ni miedo”, la cual es posible, todavía, observar desde el aire, ya que mide cuatro kilómetros. La frase en sí alude a la necesidad de resistencia, en actitud inclusive desafiante contra la dictadura, y representa el poema de mayor extensión del mundo. Las acciones de arte del colectivo CADA, que constituyen una forma de activismo político, simboliza no sólo un modo de reapropiación del espacio público, sino también una manera en la cual los artistas e intelectuales intentan recuperar su propia subjetividad, es decir, el espacio de la creación. Rossana Reguillo afirma en este sentido: “La geografía simbólica hace referencia al modo específico de apropiación de la ciudad, permite trascender las visiones centradas en el imperativo territorial y otorga un lugar central a la subjetividad del actor” (175). Esta necesidad de mantener vivo el vínculo, entre la creación artística y el espacio social en que ésta se produce, apela a una de las funciones primordiales del arte en tanto portador y productor de acción política.

Otra de estas acciones de arte consistió en escribir a gran escala en el desierto de Atacama la frase “Ni pena ni miedo”, la cual es posible, todavía, observar desde el aire, ya que mide cuatro kilómetros. La frase en sí alude a la necesidad de resistencia, en actitud inclusive desafiante contra la dictadura, y representa el poema de mayor extensión del mundo. Las acciones de arte del colectivo CADA, que constituyen una forma de activismo político, simboliza no sólo un modo de reapropiación del espacio público, sino también una manera en la cual los artistas e intelectuales intentan recuperar su propia subjetividad, es decir, el espacio de la creación. Rossana Reguillo afirma en este sentido: “La geografía simbólica hace referencia al modo específico de apropiación de la ciudad, permite trascender las visiones centradas en el imperativo territorial y otorga un lugar central a la subjetividad del actor” (175). Esta necesidad de mantener vivo el vínculo, entre la creación artística y el espacio social en que ésta se produce, apela a una de las funciones primordiales del arte en tanto portador y productor de acción política.

La locura como excedente postdictatorial: El padre mío y El infarto del alma

A partir de su proyecto estético y político, Diamela Eltit decide adentrarse en aquellos espacios de expresión donde lo literario se entrecruza e interactúa con otro tipo de discursos y registros, como el testimonio o las artes visuales, los cuales le permiten escenificar y rescatar aquellas identidades y experiencias  que habitan y enuncian desde la ‘otredad’, es decir, la que es vivida cotidianamente por sujetos que han sido silenciados o marginados por el sistema, o bien que optaron—voluntaria o impositivamente, dado el contexto político—por el anonimato. Dichas voces, al ser rescatadas y transformadas en “el cuerpo presente” de su propia biografía, enuncian y se expresan, de manera mediatizada, por la escritura que recompone sus vivencias e identidades, desde una cierta “imposibilidad del decir”, como señala Michael Lazzara, lo cual amplío más adelante. Personajes protagónicos, pero a la vez olvidados—más allá de sí mismos—, que en esta escritura reviven gracias al registro testimonial que realiza la autora.

que habitan y enuncian desde la ‘otredad’, es decir, la que es vivida cotidianamente por sujetos que han sido silenciados o marginados por el sistema, o bien que optaron—voluntaria o impositivamente, dado el contexto político—por el anonimato. Dichas voces, al ser rescatadas y transformadas en “el cuerpo presente” de su propia biografía, enuncian y se expresan, de manera mediatizada, por la escritura que recompone sus vivencias e identidades, desde una cierta “imposibilidad del decir”, como señala Michael Lazzara, lo cual amplío más adelante. Personajes protagónicos, pero a la vez olvidados—más allá de sí mismos—, que en esta escritura reviven gracias al registro testimonial que realiza la autora.

Creo que este cruce de géneros y discursividades, como anota J. Agustín Pastén, va más allá de “parodiar o ironizar la historia, inscribirla, fijarla, rescatar un testimonio antes de que se pierda” (92), ya que atraviesa espacios de mayor riesgo y desafío, que, como da cuenta Nelly Richard, incursiona “en las orillas de la desrazón y del sinsentido (de lo sancionado como “locura” por la normativa social) para desplegar el tembloroso síntoma de la precariedad en toda su extensión metafórica” (La insubordinación 30). En El infarto del alma, en particular, las parejas de los locos enamorados representan la materialización de una metáfora de la marginalidad y precarización de la vida en dictadura, cuyo sistema represivo, aplicado a través de la institución mental, ha confinado sus vidas. La metáfora—y también paradoja—que Diamela Eltit intenta mostrar, no obstante, se expone a través de una imagen humanizadora que les restituye su dignidad en cuanto sujetos, quienes encuentran su libertad en las posibilidades que el amor les otorga, a pesar del encierro físico. Tras los muros de un hospital público, que funciona más bien como centro carcelario, según explica David William Foster, éste puede leerse como una extensión del poder dictatorial, en un sentido biopolítico. Señala Foster: “The prison as the abode of living death, the mental institution as the realm of those lost to the world are some of the metaphors we use to describe the alternative universes of where the State (or State-like institutions such as the Church) may confine individuals in the exercise of its control over the body” (164).

De este modo, sobre aquellos márgenes más invisibilizados de la sociedad, cuerpos confinados y confiscados—literal y metafóricamente—, es posible rescatar una narrativa de la dislocación y la represión. Narrativas que enuncian, por ende, desde los fragmentos y quiebres de la identidad, tanto en un sentido material como también existencial. Ivette Malverde, refiriéndose a El padre mío, señala que esta voz testimonial “configura un relato transido por el deseo del discurso; es la narración extrema de la apropiación del poder conferido por el discurso sobre el orden simbólico y no sólo sobre la realidad perceptual inmediata” (155). Este deseo, en mi lectura, refiere también a un discurso que supone una mediación entre la voz parlante del padre, y aquellas estructuras que se incrustan como dispositivos del poder, en un sentido foucaultiano. Además, Lazzara explica que, a través de las elipsis textuales y la carencia de lógica de este discurso, se logra establecer una contramemoria, la que puede interrumpir el intento de la dictadura de reinscribir la historia oficial, al desafiar su aparente transparencia y linealidad (“The Poetics” 107). Desafío que supone, por tanto, una imposibilidad comunicativa del lenguaje, desde cuyos intersticios y fisuras se van decodificando las secuelas del trauma.

Ahora bien, la compleja relación entre el cuerpo y la política, entre el lenguaje y el espacio urbano, señala las diferentes estrategias con las que el poder interviene sobre la vida de los sujetos, incluso desde su cotidianidad y modos de interacción. Foucault insiste en el hecho de que el cuerpo, en la medida que es controlado por la simbólica del poder, se transforma en un “objeto” biopolítico, asediado por las estrategias del poder instituido para ejercer control. Estas intervenciones pueden rastrearse, de este modo, desde el lenguaje de los cuerpos, para llegar a decodificar aquella violencia simbólica de las que han sido objeto. Los cuerpos, en los términos que presenta la obra de Diamela Eltit, han sido “escritos”, es decir, han sufrido una transformación que les “tatúa” o les signa de por vida. Sin embargo, su propuesta se transforma en un medio de resistencia contra dichas prácticas, gracias a la conciencia de que es necesario el desacato:

En algún lugar era posible suponer que en sus cuerpos estaban impresos los grafismos de todos los otros—lo institucional—que encarnaban en ellos un destino posible, alarmante, al traspasar la frontera de la ley transitoria de la ciudad: la ocupación permanente del espacio público, de la vía pública a costa de una voluntaria intemperie existencial. (El padre mío 12)

John Beverley acierta en señalar que la categoría subalterno no es ontológica, sino que “designa una particularidad subordinada, y en un mundo donde las relaciones de poder están espacializadas ello implica que tiene un referente espacial, una forma de territorialidad” (23). En el contexto postdictatorial, es desde el interior de la urbe donde se produce esta disputa de espacios, estableciendo fronteras claramente definidas, cuyos cuerpos circulan muchas veces en lo oscuro a causa de dinámicas de exclusión social. La representación del subalterno delimita en sí un asunto político, por cuanto existe una voz agente cuyo poder de decisión, ya institucionalizado, establece qué está en el centro y qué gravita desde los márgenes, es decir, quiénes pueden hablar y quiénes no. En El padre mío, la narradora señala:

su presencia sobreviviente y parlante lo transforma en un orador acosado, víctima marginal de una confabulación que, curiosamente, lo hace parecer ausente y presente de todos los tópicos institucionales… Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este hombre; jirones de diarios, fragmentos de exterminio, sílabas de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, una infección en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. (16-7)

Esta tensión hace patente los excedentes del trauma, a través de la desarticulación de su identidad como sujeto, cuyo quiebre se refleja en el habla carente de sentido lógico, pero que puede reconstruirse como retazos de una memoria traumatizada, perpetrada por la violencia: “el habla del padre mío me parece que ejerce una provocación y una demanda a habitar como testimonio, aunque en rigor su testimonio está desprovisto de toda información biográfica explícita” (Ibid.). Así, su voz testimonial obliga a repensar y replantear no sólo la forma en que leemos el testimonio en cuanto género, sino también su función, especialmente cuando éste es portador de una imposibilidad en el acto de decir; cuando se trata de una experiencia traumática que rebasa la capacidad comunicativa del lenguaje. Por lo tanto, tenemos que leerlo a partir del quiebre, la fractura y la imposibilidad. [7]

La autora divide el testimonio de El padre mío en tres secciones que se organizan en sentido cronológico. La sección titulada “Su primera habla” corresponde a una grabación realizada en 1983; las dos siguientes fueron efectuadas con un año de intervalo, respectivamente. El proyecto de la autora de registrar y transcribir el habla de este hombre fue el resultado de una investigación sobre los espacios de los márgenes entendidos como un “negativo fotográfico—para configurar un positivo—el resto de la ciudad—a través de una fuerte exclusión territorial” (9). Así, se va componiendo un conjunto de significaciones que, al extrapolarse en un sentido cartográficosimbólico, se demuestra una honda crisis social y existencial, delimitada desde estos espacios que se desintegran y deslegitiman como portadores de saberes. A través de la “no” biografía de este hombre vagabundo, de su habla desarticulada y caótica, se van recomponiendo los trazos o fisuras por donde alcanzamos a comprender que se trata de una víctima del sistema dictatorial. Esta indagación sobre la memoria traumatizada, resulta ser, por tanto, una exploración más amplia sobre los límites de la conciencia, que no alcanza a repararse tras el daño causado.[8]

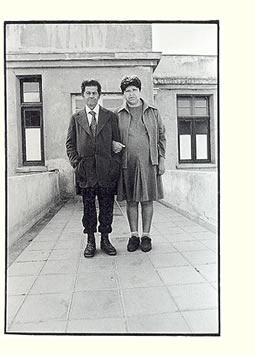

De modo semejante, en El infarto del alma, Diamela Eltit explora los espacios de la locura, pero esta vez internándose en un hospital siquiátrico localizado en el pueblo de Putaendo en Chile, antiguo sanatorio pulmonar. El texto se propone como un estudio sobre la relación (tabú) entre amor y locura, rescatando el sentido poético que las fotografías de Paz Errázuriz presentan en su conjunto. De esta manera, los sujetos que padecen enfermedades mentales son literalmente objeto de control estatal, el cual opera para garantizar el orden público, es decir, evitar que estos individuos puedan provocar actos disruptivos en la sociedad. Al considerarse que carecen de una conciencia “sana”, sus facultades mentales, trastocadas, representan un peligro para el sistema. Este discurso, así, puede relacionarse con la función que cumplen los centros de detención, las prisiones, los reformatorios, etc. Al ingresar a través de estos espacios, las artistas intentan desmontar estos discursos, con el fin de observar el comportamiento de estas parejas, intentando liberarse de prejuicios. El resultado, desde la composición visual, son fotografías cuyo ángulo de captura es siempre simétrico; el espectador puede ver a estas parejas desde una posición de igualdad. El sentido político de esta forma de mirar o de captar al otro, busca establecer una relación de confidencia, a través de una mirada que lo dignifica. Así también, a través de la prosa, Diamela Eltit escenifica la relación que ella misma establece con los “asilados” al llegar al hospital por primera vez:

De modo semejante, en El infarto del alma, Diamela Eltit explora los espacios de la locura, pero esta vez internándose en un hospital siquiátrico localizado en el pueblo de Putaendo en Chile, antiguo sanatorio pulmonar. El texto se propone como un estudio sobre la relación (tabú) entre amor y locura, rescatando el sentido poético que las fotografías de Paz Errázuriz presentan en su conjunto. De esta manera, los sujetos que padecen enfermedades mentales son literalmente objeto de control estatal, el cual opera para garantizar el orden público, es decir, evitar que estos individuos puedan provocar actos disruptivos en la sociedad. Al considerarse que carecen de una conciencia “sana”, sus facultades mentales, trastocadas, representan un peligro para el sistema. Este discurso, así, puede relacionarse con la función que cumplen los centros de detención, las prisiones, los reformatorios, etc. Al ingresar a través de estos espacios, las artistas intentan desmontar estos discursos, con el fin de observar el comportamiento de estas parejas, intentando liberarse de prejuicios. El resultado, desde la composición visual, son fotografías cuyo ángulo de captura es siempre simétrico; el espectador puede ver a estas parejas desde una posición de igualdad. El sentido político de esta forma de mirar o de captar al otro, busca establecer una relación de confidencia, a través de una mirada que lo dignifica. Así también, a través de la prosa, Diamela Eltit escenifica la relación que ella misma establece con los “asilados” al llegar al hospital por primera vez:

La reja, la caseta de control, después los jardines, más atrás el edificio. Cuando atravesamos la reja veo a los asilados. No me resultan inesperados sus cuerpos ni sus rostros (no me resultan inesperados pues ya dije que días antes he visto las fotografías), sólo me desconcierta la alegría que los recorren cuando gritan: “Tía Paz”. “Llegó la tía Paz”. Una y otra vez como si ellos mismos no pudieran creer y más la besan y más la abrazan y a mí también me besan y me abrazan hombres y mujeres ante los cuales debo disimular la profunda conmoción que me provoca la precariedad de sus destinos. No sus rostros ni sus cuerpos, me refiero a nuestro común y diferido destino. (9)

La palabra utilizada por la narradora, “asilados”, no es aquí un eufemismo, sino más bien un intento de hacer justicia a su condición de seres humanos; evita, así, utilizar palabras como “pacientes”, “enfermos mentales”, “internos”, etc., cuya carga semántica está contaminada por un prejuicio reformador, que se distancia de la otredad y la acentúa negativamente. Por eso, la propia narradora se involucra al punto de señalar “un común y diferido destino”. Las observaciones de la narradora captan enseguida aquella alegría que caracteriza a estos individuos; sus actitudes lúdicas, sus gestos alegres y cuasi infantiles, el amor que le es revelado: “Iniciamos nuestra peregrinación que no es más que un subir y bajar escaleras, subir y bajar, cercadas por los pasillos, por las camas ya clásicas de los hospitales estatales, por los pacientes que nos siguen besando y besando y besando y entre los besos reiterados aparece en mí el signo del amor” (12).

El recorrido a través del hospital público resulta, así, un descubrimiento de una realidad que la narradora desconocía. Su mirada es la de una flâneuse que, poco a poco, se va integrando dentro de ese micromundo que observa e intenta comprender. El hospital siquiátrico es, en realidad, un espacio de  ocultamiento; sumidos en el encierro, los “asilados” rehacen sus vidas al interior de este espacio de contención, siguiendo sus instintos más elementales. La naturalidad de sus expresiones, el contacto físico, las muestras de afecto, etc., se contagian de un modo conmovedor. La narradora intenta, de esta forma, descubrir el lenguaje de estas parejas de enamorados, de manera que descubre en dicho amor una estética propia, una semiótica distintiva y caracterizadora: “¿Cuál es el lenguaje de este amor?, me pregunto cuando los observo, pues ni palabras completas tienen, sólo poseen acaso el extravío de una sílaba terriblemente fracturada. Entonces, ¿en qué acuerdo?, ¿desde cuál instante?, ¿qué estética amorosa los moviliza? (16).

ocultamiento; sumidos en el encierro, los “asilados” rehacen sus vidas al interior de este espacio de contención, siguiendo sus instintos más elementales. La naturalidad de sus expresiones, el contacto físico, las muestras de afecto, etc., se contagian de un modo conmovedor. La narradora intenta, de esta forma, descubrir el lenguaje de estas parejas de enamorados, de manera que descubre en dicho amor una estética propia, una semiótica distintiva y caracterizadora: “¿Cuál es el lenguaje de este amor?, me pregunto cuando los observo, pues ni palabras completas tienen, sólo poseen acaso el extravío de una sílaba terriblemente fracturada. Entonces, ¿en qué acuerdo?, ¿desde cuál instante?, ¿qué estética amorosa los moviliza? (16).

A través de la locura, así, Diamela Eltit explora la precariedad de la vida que estos seres humanos deben sobrellevar; desde su particular mirada y limitado lugar de enunciación, estos sujetos nos permiten, no obstante, comprender las perversiones de un sistema que los ha condenado a la “no” existencia, es decir, borrándoles su identidad. Del mismo modo, en El padre mío, el loco no posee un nombre revelado, es apenas un sujeto que enuncia desde el total desvarío. A través de su habla dislocada, y a pesar de su aparente falta de sentido, se va construyendo, sin embargo, un discurso que representa los múltiples conflictos de una sociedad traumatizada: “Usted me lleva con el plan de eso. –¿Cómo no voy a saberlo yo?—, si soy el hombre que voy a dar las órdenes aquí yo. Voy a dar las órdenes en el país. Porque yo no tengo compromisos con ellos ni con el rey Jorge, que está últimamente dando las órdenes, que posee ese rango” (19). Resulta interesante, de este modo, cómo a través de su discurso inconexo hay vestigios de una estructura patriarcal de dominación. ¿Por qué este hombre, despojado de las condiciones vitales más mínimas, refiere a asuntos tan complejos que atañen a la sociedad? ¿Cómo, a través de su lenguaje delirante, se intersectan otros discursos y otras prácticas que intentan comunicarnos algo que va más allá del propio trauma, pudiendo revelar aspectos sensibles de la cultura?

Las interpretaciones críticas sobre El padre mío, dado el contexto cultural de producción, han destacado la relación entre la figura del padre con la imagen de un patriarca, por extensión, la del dictador, es decir, la imagen de Pinochet. Según esto, Nelly Richard señala: “En el caso de El padre mío, la única ‘verdad’ insocializable que exhibe el relato evocando el Chile enfermo de la dictadura, es su desfile hiperbólico de identificaciones falsas, de referencias inconexas, de frases desintegradas, de sentencias erráticas, de locas interpretaciones” (Residuos 84). Dichas referencias, así, exponen la desintegración del signo lingüístico, rompiendo la unidad entre significante y significado, para delatar las contrariedades, limitaciones e imposibilidades del lenguaje frente a una realidad caótica, creando un artificio de superficie que podría entenderse en perspectiva de crítica social. De este modo, el discurso resulta no sólo inverosímil, sino que también, dentro de su propia dinámica, absurda e implausible; los enunciados adquieren una connotación de grandilocuencia desproporcionada, que sólo puede generar sospecha y descrédito en el lector: “Yo tengo un compromiso con el Presidente Alessandri, ya que yo fui solicitado por él, por el señor Frei y por el señor Allende. Ya que ustedes ignoran un asunto que se los voy a conversar: Estuve en la casa del señor Allende” (33).

La recurrencia a nombrar o señalar a personajes públicos de relevancia nacional, como presidentes, altos funcionarios y políticos— denominados por el padre mío como “los Ilustrísimas”—demuestra que: “La violencia del lenguaje del país de los Ilustrísimas hace del nombre y su ubicuidad un patronímico de la estabilidad y la conservación del orden. (…) [N]ominar para ‘El padre mío’ es destapar la red de relación, cohecho, influencia que se teje en torno a los mismos personajes y sus herederos” (Astudillo 286). Así, resulta posible pensar en una crítica al sistema basado en las redes de poder, acto que no necesariamente puede ser consciente, pero cuya textualización sí se puede evidenciar o materializar a través de este discurso inconexo: “don Luis Quintero que es el señor Juan Domingo Perón…el Presidente de la Argentina. El ocupó el cargo anteriormente por el Partido Radical, Conservador y Socialista aquí. Pasó a ser senador y diputado don Luis Quintero, que frecuentaba a mi familia, la familia Badilla-Padilla-Figueroa” (43). El desvarío esquizofrénico, de este modo, va entretejiéndose con alusiones que guardan cierta referencialidad, aunque desvirtuadas al punto de la incoherencia y la incomprensión, ante la imposibilidad de comunicar la experiencia del trauma.

En El infarto del alma, por su parte, Diamela Eltit observa los signos corporales de otros traumas, otras historias personales que dan cuenta de carencias afectivas, conflictos familiares, despojos. Individuos que, a través de sus cuerpos, expresan haber sido víctimas o agentes de violencia y olvido. La escritora recrea estos ambientes del hospital siquiátrico desde el relato de ficción, el ensayo y la poesía, otorgando a estas historias un carácter multifacético y plural, mientras que las fotografías de Paz Errázuriz recrean con nitidez la fuerza expresiva y emocional de estos sujetos. Las descripciones literarias, de este modo, revelan la noción del despojo y desamparo que los circunda, condicionando el estado de precariedad en que encuentran sus vidas: “Los alienados del pueblo de Putaendo ya portan los signos de una fatalidad…transitan en medio de un mundo que se les ha vuelto incomprensible porque se negó a obedecer sus órdenes. Sus órdenes de amor” (43).

La afección y el apego, así, se manifiestan como pulsiones primigenias, a modo de única posibilidad de sobrevivencia. Si bien la obra fue publicada en 1994, tanto las fotografías de Paz Errázuriz como el texto de Diamela Eltit datan de los primeros años del retorno a la democracia en Chile. De esta manera, es posible pensar que este texto podría evocar los años de la dictadura de Pinochet.[9] Esto resulta particularmente problemático en el contexto de la Transición, tras la imposición del modelo económico capitalista, que aceleró los flujos de la oferta y la demanda. Ello provocó disociaciones cada vez más profundas sobre el campo cultural y político, haciendo predominar los valores—o antivalores—del mercado, como se ha visto, ante una sociedad que aún se encontraba en un proceso de recuperación no sólo de su institucionalidad democrática, sino también de una estabilización de la convivencia entre los ciudadanos. [10]

El proceso de normalización del orden democrático a partir de los noventa, quebrantado abrupta y violentamente durante la dictadura militar de Pinochet, estableció una fórmula para alcanzar un determinado consenso. Así, la “no-contradicción” a la denominada democracia de los acuerdos impuso un asentimiento general paradójico, no sólo sobre el pasado en sí, sino también sobre aquello que se decía o ejecutaba en relación al mismo. Para alcanzar dicho consenso, sobre el cual existieron varias capas de censura y estrategias de silenciamiento, hablar del pasado podía resultar peligroso, ya que era entrar en una zona de confrontaciones que, inevitablemente, reabrían susceptibilidades y sospechas.

Contra los límites de la sospecha: Los vigilantes

En su novela Los vigilantes (1994), Diamela Eltit explora la temática del acecho y el acoso que sufren una madre y su hijo, personajes vulnerables y excluidos por su condición de sujetos subalternos. Situados dentro de un entramado social en el cual todos son vigilados y vigilantes, se metaforiza la opresión vivida durante la dictadura militar en la década de los setenta, aunque poco o nada se aluda a un espacio concreto o definido. El sistema de oposiciones se plantea como un código para definir las relaciones humanas que se encuentran bajo constante sospecha, es decir, bajo la atenta mirada del sujeto espía. En este sentido, el asedio que efectúa el padre del niño puede definirse y entenderse como la lucha de una figura que ostenta el poder, que quiere perpetuar su falocentrismo, pese a las resistencias de la madre que le envía cartas al esposo para protegerse a sí misma como también a su hijo. Mary Green explica:

The law of the father is imposed directly on mother and son through the control that he assumes over their lives. The aim of his law is to discipline the mother and bring her into submission. The absent father represents an impregnable system of control that relentlessly watches and policies the social body. His disciplinary power spreads from the mother’s private domain into the city at large, but the target of his control never ceases to be the maternal body, which is always perceived by him in terms of disorder and disruption. (115)

Siguiendo este planteamiento, Bernardita Llanos señala que la familia, en cuanto institución, es sometida a los imperativos y órdenes que dictan la ley (del Estado y del esposo). La madre, al haberla infringido, queda expuesta a la más total vulnerabilidad (113). El hijo, por su parte, aparece como la figura del  excluido, el expulsado por la sociedad: no puede asistir a la escuela ni menos relacionarse con sus semejantes. Este motivo desencadenará que el padre encargue a los vecinos la labor de vigilancia sobre cada uno de los actos de la madre y del hijo, a modo de disciplinamiento. Es decir, la acechanza se articulará como un motor narrativo, un hilo conductor que irá desencadenando la tragedia de los personajes víctimas. La narración, por esto, se estructura en base a la cartaconfesión-informe, escrito por la mujer, además de dos capítulos escritos en primera persona, y que responden a la voz del niño (primero y último del libro). De tal manera, esta novela incita una aguda mirada sobre las relaciones de poder que se establecen entre los sujetos al interior de la familia, y también en sus relaciones de vecindad. La madre, en tono de desesperación escribe: “Tu desconfianza aumenta aún más las fronteras que se extienden entre nosotros… El cielo empieza a ponerse infinitamente azul, un azul que presagia la llegada conmovedora de un sol macilento que ya sé, sólo vendrá a iluminar aún más el frío que nos circunda (25).

excluido, el expulsado por la sociedad: no puede asistir a la escuela ni menos relacionarse con sus semejantes. Este motivo desencadenará que el padre encargue a los vecinos la labor de vigilancia sobre cada uno de los actos de la madre y del hijo, a modo de disciplinamiento. Es decir, la acechanza se articulará como un motor narrativo, un hilo conductor que irá desencadenando la tragedia de los personajes víctimas. La narración, por esto, se estructura en base a la cartaconfesión-informe, escrito por la mujer, además de dos capítulos escritos en primera persona, y que responden a la voz del niño (primero y último del libro). De tal manera, esta novela incita una aguda mirada sobre las relaciones de poder que se establecen entre los sujetos al interior de la familia, y también en sus relaciones de vecindad. La madre, en tono de desesperación escribe: “Tu desconfianza aumenta aún más las fronteras que se extienden entre nosotros… El cielo empieza a ponerse infinitamente azul, un azul que presagia la llegada conmovedora de un sol macilento que ya sé, sólo vendrá a iluminar aún más el frío que nos circunda (25).

De este modo, en Los vigilantes se exploran las marcadas diferencias entre los géneros, pero que desmantelan la noción hegemónica de superioridad del hombre frente a la mujer, debido a que la voz femenina alcanza fuerza desde su lenguaje, adquiriendo potencia y vivacidad, pese a las múltiples derrotas que ella enfrenta. Al comienzo de la novela la madre se dirige al hombre de una forma que logra una posición de igualdad. Más adelante, sin embargo, irá cediendo frente a los mecanismos creados por el padre del niño, los cuales provocan un asedio que termina por disminuir sus fuerzas. Según esto, María Inés Lagos señala: “el modo como están organizadas las relaciones entre los géneros—entre hombres y mujeres en la sociedad—no le permite despojarse de su posición subalterna, situación que es reforzada por la suegra, los vecinos y la ciudad misma” (“Mujer, escritura y dictadura”).

Las luchas de la madre expresan sus hondas convicciones de resistencia, por lo que acepta en su casa a unos desamparados. El hijo vive, de este modo, en un ambiente que se aparta del uso convencional. Esto genera e incita la iracundia del padre, por lo que utilizará y urdirá con los vecinos para espiarla: “Sé que esta mala noche se la debo a mi vecina. Mi vecina me vigila y vigila a tu hijo. Ha dejado de lado a su propia familia y ahora se dedica únicamente a espiar todos mis movimientos… Ah, no entiendo desde cuál de sus incontables odios ha escogido hacer de mí su contendiente” (29-30). Los vecinos se hacen partícipe, de esta manera, de los mecanismos de opresión y acechanza. La vecina-espía se comporta como una intrusa declarada, una alcahueta que anda tras los pasos de la mujer con un afán pernicioso, tal vez por una rencilla sin motivo aparente o, quizás, sólo para su divertimento. La suegra de la protagonista, a su vez, se colude también para vigilarla, conformándose una red de antagonismos que van más allá del acoso, produciendo una situación de asfixia que escapa del control de la protagonista. Así también, el padre se transforma en el antagonista que actúa bajo el esquema patriarcal de dominación/subyugación. No obstante, la madre se resiste a acatar las estrategias del hombre para someterla y acallarla.

El clima de la novela crea un ambiente de rivalidades que exacerba los límites del conflicto doméstico circunscrito al espacio íntimo o privado; la destrucción de la “normalidad” de las relaciones familiares traspasan al dominio público, pasando a ser objeto de opinión e intervención de terceros, aunque también por causa de que el padre lo fomenta en contra de la protagonista: “Los vecinos tragan los rumores con más voracidad que los mismos alimentos… Tú eres pues la voz que me faltaba para entender de que manera lo ruin puede convertirse en mayor diversión” (74). Este hecho hace eco, por tanto, al fenómeno de la violencia doméstica como problemática social, especialmente de las clases más desfavorecidas, donde la comunidad, el vecindario, tiene una mayor injerencia sobre las vidas de los vecinos que entre las clases más pudientes, puesto que las interacciones sociales en dichos contextos suelen ser de mayor cercanía.

Las redes de vigilancia, así, logran traspasarse hacia la ciudad, la cual ha sufrido cambios radicales, al menos desde la perspectiva de la narradora: “La vigilancia ahora se extiende y cerca de la ciudad. Esta vigilancia que auspician los vecinos para implantar las leyes, que aseguran, pondrán freno a la decadencia que se advierte” (32). De este modo, los vecinos pasan a ser los justicieros que deciden “restaurar el orden”, ejerciendo una autoridad que pretende legitimarse por el simple hecho de que emana del colectivo. A través de la vigilancia, ellos toman posesión sobre el cuerpo de la protagonista. Así, por extensión, sus heridas se infiltran dentro de la urbe, de tal manera penetra por todos los costados de este gran cuerpo que es la ciudad: “Tú y los vecinos se fueron apoderando de una gran cantidad de bienes abstractos. Se hicieron dueños de los peores instrumentos. Consiguieron un uniforme, un arma, un garrote, un territorio. Lo consiguieron inundando la ciudad con una infinidad de lemas banales” (110). En esta dinámica del acoso, el padre recurre a las habladurías de los vecinos para amedrentarla. Ella, sin embargo, busca los medios para defenderse, aunque finalmente se siente atrapada y vencida, por lo que sus fuerzas comienzan a decaer: “He perdido la causa. Me han informado del fin de mis derechos, de la cesación de toda garantía, del poder que ahora te ha sido conferido sobre el reducido espectro de mi vida” (115).

La situación de la novela desencadena y proyecta un esquema de mundos enfrentados y antagónicos, sin posibilidad de reconciliación. La narración finaliza con la figura de madre e hijo vagando en las marginalidades de una ciudad vigilada, sitiada en medio de la desintegración. La madre toma el lugar del hijo, aferrándose a su pierna, para soportar la angustia, el frío y el hambre. Todos símbolos de una derrota que se plasma tras el asedio de la vigilancia y las luchas para resistirlo: “La ciudad se enfrenta a sus propios extremos, el Norte y el Sur se han vuelto enemigos, el Este y el Oeste parecen irreconciliables… Es el hambre, te digo, es el hambre. Es el hambre derrotada por la gula. Es el avasallamiento de la codicia” (112). La referencia al hambre, la gula y la codicia son tres palabras clave para comprender la crítica que Diamela Eltit efectúa, no sólo a través de esta novela en particular, sino en gran parte de su obra: la crítica al modelo capitalista de mercado impuesto en Chile por la dictadura, a partir de la cual se establecieron mecanismos de control desde la lógica del consumo y el endeudamiento.[11] En este sentido, siguiendo el argumento de Francine Masiello,[12] J. Agustín Pastén explica que la disfuncionalidad y desintegración de la familia responde a los efectos de la economía neoliberal (99); lectura que puede demostrarse y ampliarse al considerar la trayectoria estética y política trazada por la autora.

Excesos y abusos del mercado: Mano de obra

La novela Mano de obra, publicada en 2002, expone las dinámicas del capitalismo a partir del espacio del supermercado, entendido como un lugar de tránsitos, tráficos, intercambios, flujos y simbolizaciones que operan desde la lógica de la necesidad y la no-necesidad. Zygmunt Bauman, refiriéndose a dichas dinámicas, señala: “Yes, it is true that in the ‘nowist’ life of the denizens of the consumerist era, the motive to hurry is partly the urge to acquire and collect. But the most pressing need that makes haste truly imperative is nevertheless the necessity to discard and replace” (36).

En la novela, la crítica a este sistema puede contextualizarse desde la división que se hace de los clientes: “los buenos”, es decir, aquellos que consumen y gastan grandes sumas de dinero; “los malos”, aquellos que “se reúnen únicamente para conversar” (13), representan un estorbo, un desafío para el buen desenvolvimiento de la rutina mercantil. Los buenos clientes gozan, así, de prestigio, poseen poder adquisitivo y disfrutan de este rito, eligiendo los mejores productos que se encuentran a su plena disposición: “Tocan los productos igual que si rozaran a Dios. Los acarician con una devoción fanática” (15). Los malos clientes, en cambio, entre ellos los ancianos y los cleptómanos, resultan ser un grupo indeseable, porque, “[a]demás de las molestias y el perjuicio que le ocasionan a los productos, se ríen abiertamente de las compras que realizan los buenos clientes” (14). Nelly Richard explica, en este sentido, que el espacio del “súper” presenta una doble significación:

En la novela, el supermercado es aludido por un diminutivo cuyo guiño coloquial reduce el tamaño del hipermercado capitalista a la escala doméstica y popular de una de sus versiones de barrio. Al ser superlativo y diminutivo a la vez, el “súper” reúne el infinito de lo global (el capitalismo mundial) y lo universal concreto de su miniaturización periférica. (“Tres recursos de emergencia”)

Desde el punto de vista de la crítica a la sociedad hipermoderna y su consumismo exacerbado, siguiendo la definición de Marc Augé, el espacio del supermercado representa un “no-lugar”. Los no-lugares son, por definición, espacios de tránsito, desencuentro y anonimato, como aeropuertos, estaciones de trenes, hoteles, etc., en los cuales los sujetos escasamente consiguen interactuar. El único modo en que se produce la identificación del individuo es al momento de realizar la compra, al registrarse como huésped o al entregar el boleto de pasaje que lo llevará a su destino. En el hipermercado en particular, señala Augé, “the costumer wanders round in silence, reads labels, weights fruit and vegetables on a machine…then hands his credit card to a young woman as silent as himself—anyway, not very chatty—who runs each article past the sensor of a decoding machine before checking the validity of the customer’s of the credit card” (80). La ironía que se establece, entonces, es que su identidad queda supeditada a las dinámicas del mercado, que lo “reconoce” en tanto cliente, es decir, uno más entre miles, o inclusive cientos de miles, gracias al uso de las tecnologías en la sociedad de la vigilancia.[13]

En Mano de obra, los empleados-obreros del supermercado, por su parte, son constantemente vigilados por una atenta cámara de video, lo cual, según señala María Rosa Olivera-Williams, actúa como una:

sinécdoque de un supervisor a distancia, quien por medio de la tecnología puede fragmentar el cuerpo del empleado de turno, deteniéndose en aquellos aspectos que le interesan para el cuidado de la mercancía. La cámara se multiplica dentro del sistema totalitario y totalizador del supermercado en los ojos de los clientes, que funcionan como fuerza opresora. (471)

Así también, los efectos del neoliberalismo llegan al punto de extremar las relaciones sociales dividiéndolas en jerarquías de oposición, entre los “buenos” consumidores y los “malos”. Nótese que se trata de “consumidores”, es decir, individuos que consumen, no personas identificadas con un nombre propio (sólo los clientes de alto rango pueden gozar de un trato personalizado, porque poseen una tarjeta de crédito o chequera que les otorga legitimidad y “valor” social). Esto expresa la deshumanización que el materialismo, a través del culto al objeto, ha arrastrado a las sociedades contemporáneas.

Las mercancías son expuestas de un modo que busca atraer los deseos del consumidor, por más innecesarias que éstas le sean. A través de una semiótica  que opera desde la seducción, se produce un artificio que promete satisfacerlo, llenarle un vacío o una carencia e, incluso, otorgándole un prestigio a través del acto de la compra. En la novela, la voz narrativa señala: “se ufanan ante el presagio de un resentimiento sagrado” (15). Tras las connotaciones de este acto, aparentemente trivial, se oculta un sistema basado en una de las perversiones del mercado. En la producción de estos bienes, se generan diversas formas de explotación, no sólo de materias primas, sino también de los empleados que trabajan en condiciones de vigilancia y coerción. Raquel Olea señala, en este sentido, que el súper funciona como un “templo panóptico del poder del consumo y de la supervisión del capital” (99), degradando, por tanto, sus derechos laborales.

que opera desde la seducción, se produce un artificio que promete satisfacerlo, llenarle un vacío o una carencia e, incluso, otorgándole un prestigio a través del acto de la compra. En la novela, la voz narrativa señala: “se ufanan ante el presagio de un resentimiento sagrado” (15). Tras las connotaciones de este acto, aparentemente trivial, se oculta un sistema basado en una de las perversiones del mercado. En la producción de estos bienes, se generan diversas formas de explotación, no sólo de materias primas, sino también de los empleados que trabajan en condiciones de vigilancia y coerción. Raquel Olea señala, en este sentido, que el súper funciona como un “templo panóptico del poder del consumo y de la supervisión del capital” (99), degradando, por tanto, sus derechos laborales.

Siguiendo lo anterior, la crítica que Eltit presenta está dirigida también hacia un sistema que ha perdido los valores relacionados con la dignidad del trabajo.[14] El sistema neoliberal de la dictadura prohibió la conformación de sindicatos, postergando las luchas y demandas sociales de los trabajadores. Con esto, la lógica del mercado entiende la productividad basada en la competencia y el consumo; es decir, a mayor productividad laboral, más posibilidades para volverse consumidor. Como señala Peter Sloterdijk: “Whereas with regard to the circulation and consumption sphere, the cynicism of capital present itself as a form of seduction, in the production sphere, it as a form of rape. Just as money as a means of payment lures the higher values into prostitution, money as a capital rapes labor power in the production of goods” (320).

La ironía que establece Eltit a través de los titulares que refieren a un pasado combatiente, contrasta con la pasividad de los trabajadores en el “súper”, espacio de homogenización y “aculturación”; lugar en que se repliega un vacío donde el orden, en serie y envasado, no deja espacio para la libertad de conciencia y expresión: “(Mi delantal, mi rostro serial y opaco en el espejo)” (55). Los empleados, así, autómatas, producen y reproducen las prácticas que nos remontan, inclusive, a los tiempos de la Revolución Industrial: “Ordeno una a una a las manzanas. Ordeno una a una (las manzanas)” (Ibid.). El acto repetitivo evoca, por tanto, la instrumentalización del trabajo, cuyo sentido se extravía en su propia práctica, desvirtuando las posibilidades del hacer, al no dar cabida a la creatividad, la improvisación y, aún peor, a la comunicación con el otro. Fernando Blanco comenta en este respecto: “La repetición de los comportamientos, los sonidos, la exhibición espasmódica de la genitalia, lleva al nivel de la narración a pensar en la ‘reparación’ buscada frente a la falla externa, cuando en el espacio interior de lo simbólico vemos el desesperado intento de comunicarse con el O/otro” (130).

De este modo, la mecanización tan meticulosa del empleado de supermercado, lo hace postergarse a sí mismo: “Estoy enfermo, necesito con urgencia un permiso, un médico, una revisión total de mi anatomía, un examen biológico, el desmembramiento hostil, una radiación completa que me permita unos días de tregua” (52). A pesar de que las condiciones de trabajo lo han enfermado,[15] el personaje declara: “Envuelto en la nebulosa de mis adversas condiciones, el único recurso que me resta es implorarle a esta (última) manzana que, por piedad, me devuelva mi salud perdida” (59). La ironía, de este modo, es que a través de las mercancías el sujeto espera recobrarse, puesto que, en el pasado, su buena salud se manifestaba a través de su eficiencia en organizar los productos: “En mi tiempo exitoso no huían de mi imaginación los alimentos, ni perdía un minúsculo espacio en los estantes” (56).

El supermercado, a pesar de situarse en un barrio periférico, es un espacio que asimila las fuerzas dominantes y homogeneizantes de la globalización, y se establece como un dominio de salvaguarda de los intereses del capital. Dichos flujos, así, han permeado aquellas zonas por donde los sujetos podían interactuar entre sí con un sentido local de pertenencia. Lo local ha dado paso a lo glocal.[16] Dicho concepto refiere a la “unificación”—por cierto problemática—de dos categorías que, en la lógica de la mundialización—‘global’ y ‘local’—dejan de ser binarios para complementarse y generar una productividad a mayor escala. Así, aquellos bienes producidos en un contexto local, pueden circular y ser consumidos globalmente. Este esquema, de tal modo, puede extrapolarse al contexto urbano, ya que, como señala Luis Cárcamo: “las ciudades parecen imposibles de imaginar fuera de lo que ha llegado a constituirse en una intensificada cultura de mercado… La Nación–Estado, en su doble forma mayúscula, ha dado paso a la nación-mercado” (99).

A través de los flujos materiales y simbólicos del mercado, el dinero en cuanto instrumento (custodiado por las instituciones bancarias) se transforma en marca de prestigio, de estatus social. Quien no lo posee, en cambio, puede ser menospreciado: “Una multitud de ancianos…son escasas las posibilidades que adquieran algunos de los productos. O si compran—si llegaran a comprar—su aporte va a ser insignificante, irrisorio, unas pocas mercaderías blandas que no los prestigian como clientes. (37-8) Según esto, el narrador se lamenta de que dichos ancianos (los “malos” clientes) ocasionen molestias a los que sí gozan de prestigio dentro del súper. El binarismo exacerbado que Eltit emplea metafóricamente, señala los mecanismos de exclusión heredados de la dictadura, mostrando sus abusos y las correspondientes tensiones que esto provoca en la sociedad. En el contexto postdictatorial, Kemy Oyarzún se pregunta: “¿Qué garantías de Nuevo Trato puede darnos una sociedad en la que aún predominan prácticas autoritarias, lógicas excluyentes heredadas de la dictadura y situaciones que perpetúan las inequidades y desigualdades?” (“Nomadismos”). En este sentido, Mano de obra cuestiona no sólo el sistema de divisiones arbitrarias que las fuerzas del mercado capitalista han creado e impuesto artificiosamente, sino que también busca reflexionar sobre un legado histórico que sigue profundizando las desigualdades en el Chile democrático.

Excedentes para una lectura

La propuesta estética y política de la narrativa de Diamela Eltit, como se ha presentado en este artículo, atraviesa zonas de conflicto que remecen una memoria traumatizada, todavía en duelo, y cuyas marcas— visibles e invisibles—explora los límites de la resiliencia humana. A través de las cuatro obras estudiadas, la locura, la vigilancia y sospecha, y la lógica excluyente del modelo capitalista de mercado, se relacionan entre sí para dar cuenta de un excedente—material y simbólico—que se articula a partir del contexto de dictadura y postdictadura. Estos son los remanentes y excesos de la violencia, son las impresiones de un negativo fotográfico que se revela sobre cuerpos y espacios, zonas de significaciones que han sido atravesadas por las fuerzas de un poder hegemónico brutal, que definió las coordenadas de la historia chilena reciente, y más allá.

El padre mío y El infarto del alma exploran con agudeza y singularidad el tema de la locura, un ámbito comúnmente rehuido, silenciado, puesto al margen. Diamela Eltit no sólo explora esta temática tabú de la sociedad, sino que se adentra en persona para registrar la experiencia. Se trata de un trabajo intelectual de campo, de visión, de revisión. La locura es, así, un efecto, el resultado de un trauma, una huella que podemos percibir y constatar a través de las sutilezas de las palabras, del lenguaje corporal, de la expresión no verbal; podemos, también, percibirla a través de la rudeza, de la crudeza de sus formas. Así, el testimonio de El padre mío, cuya superficie textual demuestra el estado de esquizofrenia del padre, es también una alegoría del desgaste del patriarcado chileno, una metáfora del falogocentrismo en decadencia; muestra, a su vez, la imposibilidad del decir tras dicha experiencia del trauma. En El infarto del alma, desde el trabajo literario de Diamela Eltit y el registro fotográfico de Paz Errázuriz, se plantean, en cambio, múltiples preguntas sobre las posibilidades del decir, puesto que, a través del amor de las parejas, los cuerpos van recobrando una identidad que dignifica su condición, a pesar de estar recluidos en un hospital siquiátrico que toma forma de prisión. Esta obra, por tanto, recupera un sentido de dignidad, pese a las limitaciones, algo que la cámara de Paz Errázuriz también expresa, por capturar las fotografías de las parejas desde un ángulo simétrico, en igualdad de posición.

Así también, el tema de la locura se explora en Los vigilantes a partir de la situación límite al que una madre y su hijo son expuestos, al ser acosados por un padre enfermizo, controlador y rencoroso, y cuya vigilancia traspasa las fronteras del adentro doméstico, extendiéndose sobre todo el vecindario y luego también de la ciudad, es decir, el afuera. Este hecho resulta en sí provocativo: es una metáfora del clima de acechanza y sospecha de la dictadura militar, a pesar de que haya muy pocas referencias a espacios concretos. Esta novela expone, de manera sofocante, el grado de manipulación al que la mujer y el niño, en tanto sujetos subalternos, han sido sometidos. Es una alegoría de la derrota del subalterno, de quien no tiene voz ni puede tenerla, porque el sistema así lo ha dispuesto y garantizado. A pesar de que la novela se articule a partir de las cartas de la madre destinadas al padre del niño, es una prueba de que el subalterno finalmente no consigue ser escuchado. En su famoso ensayo “Can the Subaltern Speak?”, Gayatri Spivak concluía que si el subalterno tuviese voz, perdería su condición de subalterno.[17] Sin embargo, en mi opinión, el intento de la mujer por defender sus derechos e, incluso, el acto en sí de escribirle al padre para que deje de acosarla, representa un intento por escapar de esta imposición, sesgada, injusta. Y a pesar de su derrota final, podemos entender la novela como un acto de reparación, puesto que se propone como un testimonio—ficcional—de otras múltiples voces que han sido acalladas y oprimidas.

En Mano de obra, Diamela Eltit se adentra sobre los excesos del sistema capitalista de mercado, síntomas de una sociedad que va desmoronándose desde sus cimientos, al haber construido un castillo de arena que está salvaguardado por unos pocos, muy pocos, que custodian la riqueza, pero cuyo poder, casi omnipotente por el uso de las tecnologías en la sociedad de la vigilancia, como sugiere David Lyon, consigue ejercer control sobre la vida de los sujetos. La deshumanización, la mercantilización de las relaciones humanas, la mecanización, entre otros, son el resultado de dinámicas excluyentes. El supermercado funciona, en este sentido, como un panóptico de la realidad más amplia, donde los vendedores son los vigías de los productos que se ofrecen, ya que pueden entrar y salir no sólo los “buenos” clientes, sino también los “malos”, es decir, aquellos que solamente van a “molestar”, a “reírse”, a “estorbar”. Por esto, es necesario que los empleados-vigías estén atentos, para custodiar la “sana” integridad de las mercancías, del prestigio de la institución que ofrece “bienestar”, “satisfacción” y “comodidad” a los consumidores.

Como se ha visto, las cuatro obras de Diamela Eltit que se han analizado establecen coordenadas que permiten entrever el complejo proceso vivenciado tras la experiencia dictatorial y postdictatorial chilena. Sus excesos y excedentes, expresados a través de múltiples formas de violencia y abuso, registran marcas de un resarcimiento imposible, de un “duelo perpetuo”. Sin embargo, esta narrativa se presenta como una coaptación de esa memoria fracturada, rota, cuya recomposición de fragmentos recupera, al menos, un sentido, vital y trascendente, que es el de la dignidad humana. De este modo, los desafíos del siglo veintiuno en Chile, atraviesan, por cierto, nuevas emergencias sociales, nuevas demandas que enfatizan la necesidad de re-articular el campo del arte y del saber, para dar respuestas, primero, a aquellos duelos pendientes y, segundo, para producir zonas de exploración quizás desconocidas, respondiendo a otras emergencias, muchas de ellas todavía en proceso de gestación. Lo que no se puede perder de vista es cómo, a través de esa búsqueda, dignificamos la condición humana, cuya vulnerabilidad depende también de nuestras decisiones.

* * *

Notas

[1] Parte de este artículo fue presentada en el XXXII Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, Chicago, IL., en mayo de 2014, cuya participación contó con el generoso apoyo financiero de LASA y del Kellogg Institute for International Studies. Asimismo, agradezco especialmente las aportaciones dialógicas que recibí de María Rosa Olivera-Williams, Carl P. Fischer y Rodrigo Valenzuela Fernández.

[2] Esto puede explicarse a través de la denominada teoría de la dependencia, planteada por sociólogos latinoamericanos entre las décadas de los sesentas y setentas. Esta teoría explica, entre otros problemas, que el subdesarrollo de ciertos países se relaciona directamente con la concentración del capital de las naciones más desarrolladas, las que explotan los recursos naturales de los primeros y obtienen casi todos sus beneficios, produciendo dinámicas de exclusión social, bajo una dialéctica dicotómica entre centro y periferia. Así también, dicha teoría señala que, dentro de sus propios sistemas, en estos países en vías de desarrollo y emergentes se generan mecanismos de exclusión social, ya que el capital lo concentran sólo unos pocos, lo que provoca pobreza en un nivel estructural, es decir, que afecta a la gran mayoría de la población, bajo este esquema basado en la desigualdad y la inequidad. Para ampliar sobre esta teoría, véase: Ruy Mauro Marini. Dialéctica de la dependencia (México D.F.: Era, 1977).

[3] Para ampliar sobre el análisis de estos datos, véase la interesante columna titulada “¿Y adónde fueron a parar los excedentes?”, abril de 2013, del economista de la Universidad de Cambridge José Gabriel Palma. Disponible en Internet: Portal del Centro de Investigación Periodística, Chile.

[4] Pilar Calveiro, en su ensayo “Los usos políticos de la memoria”, se refiere a las contradicciones que amparan al concepto en sí de democracia, cuya defensa, en realidad, vela por los intereses del mercado y de las corporaciones transnacionales, es decir, al enriquecimiento de sólo unos pocos. Señala Calveiro: “Se desarrolla una especie de esquizofrenia entre un discurso que reconoce como único principio de legitimación a la democracia, frente a prácticas sociales y políticas que lo desmienten. En realidad, incluso el discurso democrático está lejos de proponer una democracia fuerte y participativa; por el contrario, justifica la imposición de democracias procedimentales, controladas por las elites y cuyos mecanismos garantizan la apertura nacional, que da paso a la depredación por parte de las redes corporativas transnacionales” (371).

[5] En este sentido, Diamela Eltit señala: “Pero también está allí el cuerpo de la pobreza, esa masiva aglomeración humana donde, carentes de relatos, ingresan hoy a los espacios sociales como metales o monedas talladas que, en una de sus caras, operan como piezas laboriosas de bajo costo y en la otra, como ávidos agentes sometidos al restringido pero constante consumo. Y así, en sus dos caras o quizás habría que decir entre sus dos sellos, se ocluyen a sí mismos, se devoran a ellos mismos divididos entre los trabajos más precarios y en el insondable abismo de la deuda tal como Sísifo condenado a su tarea inacabable con la roca” (“Cargas y descargas”).

[6] En este respecto, Adriana Valdés sostiene que: “En un momento de insuficiencia de la representación, de fenómenos sociales que parecían darse más allá y más acá de los discursos hechos para analizarlos y explicarlos, proponían imágenes que exigían segunda y tercera lectura; proponían inscripciones a veces crípticas, con algo de escritura de catacumbas. Se trataba de recorrer un espacio que no respondía a los trazados preconcebidos, y de postular una actividad de exploración en el sentido, una percepción de la experiencia del autoritarismo por otros medios que los que entonces ofrecía el discurso ideológico” (69).

[7] Concuerdo con la opinión de Lazzara, quien afirma: “I am interested in how Eltit’s textual project avoids transparency at every turn, forcing readers to understand testimony’s layered meanings as well as the very difficulties of communicating traumatic experience—difficulties which, as I will argue, she transforms into a personal poetics of the impossibility of speaking trauma” (“The Poetics” 106).

[8] En palabras de Adriana Valdés: “Después del golpe militar en Chile, la literatura, por una parte, y la plástica, por otra, realizaron su actividad en torno a un vacío: el de las palabras suprimidas, el de las imágenes suprimidas; en el límite, en el de los cuerpos desaparecidos. El miedo impedía hablar de cosas cuyo impacto emocional y vital era tremendo para mucha gente” (69).

[9] Foster, refiriéndose a este punto, señala que: “Certainly, Eltit has no supposedly romantic proposition that insanity is a proper strategy for opting out of a repressive (in this case, capitalistic) society, neither that one should seek insanity (although one can refer to various degrees of insanity provoked by authoritarian and neofascist regimes) nor that one could subscribe to the rather appalling proposition that insanity (especially that provoked by authoritarian and neofascist regimes) is to be praised as a form of liberation. In addition to glorifying mental illness (as opposed to accepting behavioral difference), such a position would be in the dreadful position of legitimating military dictatorship as having the “beneficent” corollary of the liberation of the human spirit, as unleashing a transcapitalist experience of love. It may be true that the sort of “infarction of love” represented by the subjects of Errázuriz’s photography is a magnificent consequence of their institutionalization” (166).

[10] En este sentido, Diamela Eltit en su libro Emergencias, explica: “Porque es el despliegue de la memoria lo que está en juego trizando así un proyecto que se deseó fundacional. Doble fundación de fin de siglo. Por una parte, la dictadura y su intento sicotizador de convertir al país en un regimiento: valores patrióticos, orden, jerarquizaciones, disciplina como inicio de una era en la que se decretaba el fin de las ideologías, el término de la historia y se ponía en marcha un neoliberalismo sin restricciones, que fundaba un determinado tipo de sociedad destinado a modernizar al sujeto chileno para ponerlo de cara al consumo generoso de la mundialización, a la que más adelante iba a pertenecer, a través de la compra y el endeudamiento” (33).

[11] Diamela Eltit, con motivo de la entrega del Premio José Nuez, otorgado por la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile, declaró en 1995: “Los vigilantes es la novela escrita en situación de extranjería, cuando radicaba en México, en donde morando, pensando desde norte a sur, se me presentaba la ciudad latina en una situación de grandes desigualdades sociales, de agudas divergencias que iban en desmedro de los habitantes más débiles, aquellos que sufrían los efectos del terrible desamparo de las instituciones, de la indiferencia de los nuevos sistemas políticos. La sensación de desprotección urbana—en el interior de una Latinoamérica apenas entrevista—fue recayendo en la novela, desviándose hacia nuevas sensaciones de orfandad y de sojuzgamiento. Fue recayendo incluso en la misma escritura como cerco, soledad y margen, como ajenidad en medio de sociedades que construyen su orden a través del consumismo, generando un asimétrico y empobrecido sistema de satisfacción instantánea. Porque pienso que la manía inculcada políticamente a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, es una forma de avidez que conduce a un injusto y programático descalabro cultural y ético portando la destrucción de los objetos e incluso de los cuerpos” (Eltit, citado por Van Acker 16).

[12] Véase su libro: The Art of Transition. Latin American Culture and Neoliberal Crisis (Durham: Duke UP, 2001).

[13] En su libro The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society, David Lyon refiere a este controvertido aspecto de la vida contemporánea, donde “organizations of many kind know us only as coded sequences of numbers and letters… Precise details of our personal lives are collected, stored, retrieved and processed every day within huge computer databases belonging to big corporations and government departments. This is the ‘surveillance society’” (3).

[14] Cynthia Tomkins señala: “Estructuralmente, las primeras 76 de las 176 páginas establecen un contrapunto entre los subtítulos que aluden a momentos de resistencia, tales como “Autonomía y solidaridad” (Santiago, 1924), “El proletario” (Tocopilla, 1904) y “Nueva Era” (Valparaíso, 1926), cuyo objetivo es contrastar el “Despertar de los trabajadores” (Iquique 1911) con la pasividad de los trabajadores del súper” (116).

[15] Según observa Lazzara: “En este mundo destituido, tanto los cuerpos de los trabajadores como los productos están sujetos a las fuerzas destructivas. A los trabajadores se les niegan sus funciones más básicas (orinar); y cualquier placer físico (comer, fumar, etcétera) que no pueda ser subsumido bajo la lógica de la productividad se considera antifuncional y delictivo” (“Estrategias” 160).

[16] Para ampliar sobre este concepto, véase: Anke Bartels, and Dirk Wiemann, eds. Global Fragments: (Dis)orientation in the New World Order (Amsterdam/New York: Rodopi, 2007).

[17] Véase: Gayatri Spivak. “Can the Subaltern Speak?” The Postcolonial Studies Reader. Bill Ashcroft et. al, eds. (London and New York: Routledge, 1995), 28-37.

* * *

Obras citadas

- Astudillo, Richard. “El padre mío después de Pinochet, otros patronímicos”. Diamela Eltit: redes globales, redes locales. Rubí Carreño, ed. Madrid: Iberoamericana, 2009. 283-94

- Augé, Marc. Non-Places. An Introduction to Supermodernity. New York: Verso, 2008.

- Bauman, Zygmunt. “Consumerism versus consumption.” Consuming Life. Cambridge: Polity Press, 2007. 25-51

- Beverley, John. Subalternidad y representación. Debates en teoría cultural. Madrid: Iberoamericana, 2004.

- Blanco, Fernando. “Poéticas y prácticas de la alienación en Mano de obra”. Diamela Eltit: redes globales, redes locales. Rubí Carreño, ed. Madrid: Iberoamericana, 2009. 125-32.

- Brito, Eugenia. “El cuerpo performático de los años 80”. La intensidad del acontecimiento: escrituras y relatos en torno a la performance en Chile. Santiago: Facultad de Artes Universidad de Chile, 2011. 59-70

- Calveiro, Pilar. “Los usos políticos de la memoria”. Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Gerardo Caetano, comp. Buenos Aires: CLACSO, 2006. 359-82

- Cárcamo, Luis Ernesto. “Hacia una trama localizada del mercado. Crónica urbana y economía barrial en Pedro Lemebel”. Más allá de la ciudad letrada: crónicas y espacios urbanos. Boris Muñoz y Silvia Spitta, eds. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2003. 99-117

- Eltit, Diamela y Paz Errázuriz. El infarto del alma. Santiago: Ocho Libros, 2010.

- Eltit, Diamela. “Cargas y descargas”. E-Misférica. Hemispheric Institute. Nov. 2007. Web. Abril 2014.

------. El padre mío. Santiago: LOM, 2003.

------. Mano de obra. Santiago: Seix Barral, 2002.

------. Los vigilantes. Santiago: Sudamericana, 2001.

------. Emergencias. Santiago: Planeta, 2000.

- Foster, David William. “Love, Passion, Metropolitan Outcasts, and Solidarity at Putaendo: Diamela Eltit and Paz Errázuriz’s El infarto del alma.” HIOL 3 (2008): 163-68.

- Green, Mary. Diamela Eltit: Reading the Mother. London: Tamesis, 2007.

- Lagos, María Inés. “Mujer, escritura y dictadura: reflexiones en torno a Los vigilantes de Diamela Eltit”. Letrasmysite. Web. Abril 2014.

- Lazzara, Michael. “Estrategias de dominación y resistencia corporales: las biopolíticas del mercado en Mano de obra, de Diamela Eltit”. Diamela Eltit: redes globales, redes locales. Rubí Carreño, ed. Madrid: Iberoamericana, 2009. 156-64

---. “The Poetics of Impossibility: Diamela Eltit’s El Padre Mío.” Chasqui 35-1 (2006): 106-18

- Llanos, Bernardita. “Mitos y madres en la narrativa de Diamela Eltit”. Diamela Eltit: redes globales, redes locales. Rubí Carreño, ed. Madrid: Iberoamericana, 2009. 109-16

- Lyon, David. The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

- Malverde Disselkoen, Ivette. “Esquizofrenia y literatura: la obsesión discursiva en El padre mío, de Diamela Eltit”. Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Juan Carlos Lértora, ed. Santiago: Cuarto Propio, 1993. 155-66

- Olea, Raquel. “El deseo de los condenados: constitución y disolución del sujeto popular en dos novelas de Diamela Eltit, Por la patria y Mano de obra”. Diamela Eltit: redes globales, redes locales. Rubí Carreño, ed. Madrid: Iberoamericana, 2009. 91-102

- Olivera-Williams, María Rosa. “La mujer en la estética y ética del desamparo: las ficciones recientes de Diamela Eltit”. La torre 38 (2005): 461-77.

- Oyarzún, Kemy. “Nomadismos del saber: Estrategias de pasaje entre género, sexualidad y poder”. Revista Mora. Julio 2011. Web. Abril 2014.

- Pastén, J. Agustín. “Radiografía de un pueblo enfermo: la narrativa de Diamela Eltit”. A Contracorriente 10.1 (2012): 88-123

- Reguillo, Rossana. “Las derivas del miedo. Intersticios y pliegues en la ciudad contemporánea”. Más allá de la ciudad letrada: crónicas y espacios urbanos. Boris Muñoz y Silvia Spitta, eds. Pittsburg: University of Pittsburg Press, 2003. 161-185

- Richard, Nelly. La insubordinación de los signos: cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis. Santiago: Cuarto Propio, 2000.

---. Residuos y metáforas. Santiago: Cuarto Propio, 1998.

---. “Tres recursos de emergencia: las rebeldías populares, el desorden somático y la palabra extrema”. Letrasmysite. Web. Abril 2014.

- Sloterdijk, Peter. Critique of the Cynical Reason. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1987.

- Tomkins, Cynthia. “La somatización del neoliberalismo en Mano de obra de Diamela Eltit”. Hispamérica 98 (2004):115-23

- Valdés, Adriana. Composición de lugar. Escritos sobre cultura. Santiago: Editorial Universitaria, 1996.

- Van Acker, Jana. Re-escribir el cuerpo femenino. Tesis. Gent: Universiteit Gent, 2008.