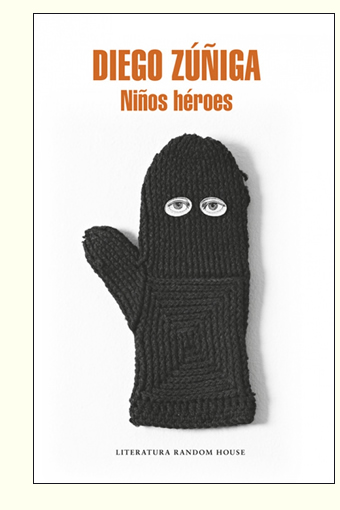

Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Diego Zúñiga | Autores |

Niños héroes

Diego Zúñiga

Publicado en IOWA Literaria, 20 de mayo de 2013

Dossier, Joven narrativa chilena

.. .. .. .. ..

Nunca entendemos el idioma de los médicos. A veces intentamos aprender algunas palabras, pero sabemos, al final del día, que seguiremos entendiendo sólo una cosa: que ella, mi madre, se muere, y que nosotros, acá, no sabemos muy bien qué debemos hacer.

*

El hombre se sube al vagón en la penúltima estación del metro, espera que cierren las puertas y saca el arma. En menos de 45 segundos recorrerá el vagón y le disparará a seis personas antes de que el tren llegue a la última estación. Una de esas seis personas, apenas se abran las puertas, saldrá corriendo, con la polera ensangrentada, y será filmada por una cámara de seguridad. Esa imagen, que yo veré en un principio sin interés y que luego no podré dejar de ver, se repetirá una y otra vez durante la noche. Y ahí estará él, Catalán, con su cara borrosa, corriendo apenas abren las puertas del vagón mientras un par de segundos más tarde saldrá el hombre, con un maletín en su mano izquierda y la pistola en su mano derecha, y mirará a la cámara fijamente, como si entendiera que esto no es la realidad sino que es, quizás, una mala película en la que al final él caminará, tranquilamente, hasta una plaza y se disparará en la cabeza.

Aunque lo que importa, en esta historia, es Catalán.

*

Son días extraños. Uno evita subirse al metro, pero el tiempo no es mucho y los horarios de visita son breves. Hay que andar rápido, sin pensar mucho, cocinar temprano, hacer las camas, dejar el departamento siempre limpio antes de salir porque no sabemos cuándo puede volver mi madre. Luego, subirse a la micro y  tomar el metro en la Plaza de Maipú, recorrer más de 15 estaciones y después tomar una micro que me deja en el hospital. Son sólo dos horas las que podemos estar juntos. A veces compro el diario o alguna revista, pero ella simplemente los hojea. A veces llora como si fuera una niña. No quiere estar más ahí, no soporta más, no entiende por qué los médicos no son capaces de decirle qué tiene. A veces llora y mientras lo hace, pienso que nunca la he visto llorar tanto. Pienso, de hecho, que nunca la había visto llorar.

tomar el metro en la Plaza de Maipú, recorrer más de 15 estaciones y después tomar una micro que me deja en el hospital. Son sólo dos horas las que podemos estar juntos. A veces compro el diario o alguna revista, pero ella simplemente los hojea. A veces llora como si fuera una niña. No quiere estar más ahí, no soporta más, no entiende por qué los médicos no son capaces de decirle qué tiene. A veces llora y mientras lo hace, pienso que nunca la he visto llorar tanto. Pienso, de hecho, que nunca la había visto llorar.

*

El primer diagnóstico fue una pulmonía mal cuidada. Eso dijo el doctor y nosotros nos quedamos tranquilos. Un año antes también había tenido lo mismo, aunque esa vez fue todo más intenso: le dieron tercianas, así que temblaba, temblaba con mucha fuerza y nosotros le poníamos una frazada tras otra, una frazada tras otra y los temblores no paraban. Buscábamos un guatero, mi sobrina la abrazaba, mi hermana la abrazaba y ella jadeaba con fuerza. Lo único que la calmaba, en ese momento, era tomar leche caliente. Por eso, apenas esta vez comenzaron las tercianas, lo primero que hice, casi de forma automática, fue caminar a la cocina y poner a calentar leche en una olla. El problema, claro, es que esta vez las tercianas pararon un momento, pero luego continuaron hasta hacerse insoportables.

*

Es el castañear de los dientes. Así comienzan. Y luego un jadeo. La respiración entrecortada y la voz que no logra salir porque el castañeo de los dientes se lo impide. Luego más jadeo, más respiración entrecortada hasta que alguno de los tres nos damos cuenta e intentamos hacer algo. Generalmente es inútil. Ella sigue jadeando. A esta altura, la leche ya no sirve para nada.

*

En ese tiempo, poco antes de desaparecer, Catalán escribía cuentos acerca de hombres que se enamoraban de mujeres que atendían en pizzerías; o de padres que comían con sus hijos en algún McDonalds; o de padres que tenían, en el living de su casa, la foto de una ex pareja que los había dejado; o de hijos que no sabían quién era su padre.

En ese tiempo, Catalán escribía historias que parecían, simplemente, un pedazo de vida. Y siempre había un padre. Y siempre había un hijo.

*

He pasado estos días buscando, en los diarios, en la televisión, en la radio, alguna señal que me lleve a Catalán. Algunas revistas se han dedicado a armar un perfil del asesino; otras, de las víctimas. Pero nadie habla de los sobrevivientes. Queda, entonces, solamente, la imagen de Catalán bajando del tren y corriendo.

Algunos de los que estuvieron en aquel vagón han contado, una y otra vez, los movimientos del hombre. Y han contado eso: que el último disparo fue para ese joven que salió corriendo con la polera llena de sangre. Que el joven leía un libro cuando el hombre lo apuntó. Que el joven llevaba puesto unos audífonos cuando el hombre le disparó.

Y, luego, nadie dice nada más.

*

Le gustaba escuchar a Radiohead y leer a Lorrie Moore. También le gustaban Carver y, sobre todo, Bukowski. Recuerdo que discutimos varias veces acerca de eso, de por qué le gustaba un tipo como Bukowski si ambos sabíamos –estábamos seguros– de que, en realidad, Bukowski no era tan bueno.

Pero nos gustaba Bukowski, en ese tiempo, y pasamos más de alguna noche en el departamento de Catalán, junto al resto del grupo, leyéndolo, recitando, como buenos adolescentes –o como buenos jóvenes que no queríamos abandonar la adolescencia–, esos poemas que hablaban siempre de lo mismo.

*

Lo de Lorrie Moore es otra historia: se enamoró de ella, se obsesionó, aprendió inglés, la tradujo, le envió –de hecho– alguno de esos cuentos a un e-mail que encontró en internet, le envió cartas de amor, le dijo que era la mejor escritora del mundo, le dijo que estaba enamorado de ella, que algún día la iría a visitar a Madison, Wisconsin, que postularía a una beca para poder tener clases con ella y explicarle todo esto en persona. Aunque al final nunca hizo nada.

*

Hay un riñón que no funciona. Él otro sí, pero éste dejó de hacerlo quién sabe cuándo. Lo dice, por fin, con esas palabras el doctor. Habla, eso sí, con dureza, después. Dice que lo que viene es importante. Lo dice con tono serio. Es joven y sabe que debe dar una impresión de autoridad. Lo que viene es difícil, una operación de 4 o 5 horas, más o menos, y reposo por varias semanas. Incluso, varios meses.

Ella no lo sabe aún. Ahora pienso en cómo decírselo.

*

Mirar de reojo. Desconfiar. Llevar un bolso y pensar que adentro puede haber cualquier cosa. Una pistola. Sacarla, de pronto. Disparar. Arriba de una micro o en el metro o donde sea. Las miradas que buscan intuir quién puede ser capaz de sacar una pistola y disparar.

El hombre se dio un tiro en la sien. La bala adentro de esa historia que nadie nunca va a contar. Se intenta, claro. Los periodistas lo intentan una y otra vez. Buscan a su mujer, a sus hijas, a sus amigos. Buscan y no encuentran nada porque nadie entiende nada. Un disparo en la sien y la historia se convierte en otra cosa. Una zona muda. Podemos imaginar a un hombre y podemos imaginar, también, un bosque en mitad de la noche, quizás, lleno de ruidos que lo perturban pero que no detienen su viaje. El hombre avanza en medio de ese bosque poco antes de que amanezca. Decir bosque es decir árboles altos y el ruido de las hojas y las aves y esos animales que se confunden en la noche mientras duermen, animales mudos que, de vez en cuando, levantan la vista. Él no los ve, claro, pero los intuye y piensa que en algún momento llegará el amanecer y que todo se acabará. Serán unos segundos, sacar el arma, disparar.

*

Buscar el momento en que desapareció es inútil. Porque no fue un día, sino varios días que después se transformaron en meses y luego en años. Alguien decía que Catalán había escuchado demasiadas veces “How to disappear completely”, de Radiohead, y que, entonces, su destino era inevitable. Supongo que al comienzo nos causaba mucha risa esa broma, pero luego dejamos de reírnos porque nos dimos cuenta de que, en realidad, no era graciosa. Nos dimos cuenta, también, de que Catalán no iba a volver y que seguiría encerrado en su departamento de Cumming, ahí, en medio de ese barrio lleno de inmigrantes que lo hacían sentirse como si estuviera viviendo en Nueva York o en el Bronx. Era una tontera, pero bromeábamos, también, con eso, con las colombianas y las hondureñas y los salvadoreños que se habían adueñado del barrio y que en la noche bailaban y gritaban y se disparaban. Pero el departamento de Catalán era otra cosa. Parecía un hotel 5 estrellas, con piscina, jacuzzi, gimnasio, áreas verdes. Eran dos torres gigantes que contrastaban con el resto de casas antiguas en las que vivían una, dos o tres familias. Catalán a veces hablaba con ellos. Creo, de hecho, que le gustaba una ecuatoriana que trabajaba atendiendo un almacén frente a su edificio. La ecuatoriana escuchaba reggaetón durante todo el día y Catalán iba y le decía que fueran a bailar, que a él le gustaba bailar. A veces salía en bicicleta y cuando regresaba, se metía al almacén, le pedía una Coca-cola y la volvía a invitar. Hasta que un día ella cedió y fueron a bailar a una salsoteca.

Dicen que Catalán tenía un talento innato para el baile. Que era cosa de entrar a un lugar, subirse a la pista y listo. Ser otro. Dejar atrás eso de la timidez, la infancia en Maipú, las canchas de tierra, los amigos con cadenas de oro y plata en sus cuellos, el hip-hop, fumarse un caño y olvidarse un poco de todo y de todos. Subirse a la pista de baile y moverse con la misma soltura con que escribía, el hijo de puta. Porque de eso yo sí estaba seguro: de que escribía con una soltura de mierda, que era contenido y sensible pero que en sus cuentos –en sus historias– todo siempre fluía. Eran eso: un pedazo de vida, de su vida o de la vida de los otros.

*

En unos días más le sacarán el riñón que ya no sirve. Se lo digo así a mi madre. Su rostro no dice nada. O lo que dice es algo que no logro descifrar, una mezcla entre indiferencia y un poco de preocupación. Hastío. Pienso en esa palabra y pareciera estar cerca de darle sentido a esa mirada algo perdida que tiene hace ya varias semanas.

No sé por qué, pero mi hermana le pregunta si echa de menos el cigarro y ella, con voz segura, dice que no, que lo único que desea es irse de este hospital. De pronto aparece el guardia y anuncia que se acabó el horario de visitas. Entonces, las familias se despiden, se abrazan, el mundo de los enfermos y el mundo de los sanos se vuelven a separar. La mujer que está sola, frente a mi madre, recostada, con los ojos cerrados, pareciera no conocer aquella separación. Es una mujer pequeña que lleva un ojo vendado. Nunca he visto que abra el otro. Duerme, siempre está durmiendo y a veces la viene a visitar un hombre pequeño, también, quien le toma la mano y le susurra algo al oído. Imagino que hablan del pasado, de cómo era ella antes de estar siempre dormida. Pienso en esos días, en ese parche que no estaba, en esos ojos, en ese primer encuentro, en esa vida que cambia de un momento a otro. Pienso en esos días y, luego, pienso en eso que cae del cielo y que roza el ojo, y que ese ojo deja de funcionar para siempre.

*

No sé si quedó claro, pero quizás sea bueno repetirlo así, de forma explícita: Catalán era, por lejos, el mejor de nosotros. Cuando digo lejos y cuando digo mejor pienso en cosas que no se pueden explicar con precisión, sino más bien sólo se intuyen o se sienten o se perciben en ese instante cuando estás ahí y listo. Sé que esta imagen le parecería afectada –le gustaba usar la palabra afectación cuando criticaba cualquier cosa–, pero es eso de estar en medio del desierto, de noche, y ver aquello que se mueve, de un lado para otro, a una velocidad que pareciera estar tomándonos una broma. Eso de una estrella fugaz y sentir algo que, sin afectación, al parecer, no se puede explicar.

Catalán era, por lejos, el mejor de nosotros, pero desapareció. Y nunca fuimos capaces de reaccionar.

*

Llevan más de 6 horas en el quirófano. Estamos en el tercer piso del hospital, junto a otras personas que esperan lo mismo que nosotros: alguna palabra, alguna noticia de cómo va todo allá adentro, pero nadie es capaz de salir. Mi hermana está nerviosa y me dice, una y otra vez, que debimos haberla llevado a una clínica, que acá la atención es como las hueás. Lo dice después de haberle preguntado tres o cuatro veces a la recepcionista por mi mamá sin conseguir ninguna respuesta concreta. El doctor aún no sale, espere ahí sentada.

Y la espera se alarga. La gente comienza a irse y nosotros aquí. Se encienden las luces, las enfermeras cambian de turno, mi hermana duerme, junto a mi sobrina, en una silla y yo miro el celular esperando que alguien llame. Pero nadie debe llamar. Me acerco a la recepcionista –que ahora es otra– y le pregunto qué ha pasado con la paciente Henríquez. Ella revisa unos papeles y me dice que está en reposo. La quedo mirando fijo. ¿Ya salió de la operación? Claro, hace unas horas. Está en reposo, a lo mejor mañana puede venir a verla. Pero nadie nos dijo nada, le reclamo, y ella levanta los hombros. ¿Y cómo salió todo? Eso lo sabe el doctor, responde. Qué mierda, digo, y me voy. Y volvemos a Maipú. Es tarde. El metro está cerrado. Nos subimos a una micro y atravesamos Santiago cuando ya es de noche.

*

A veces creíamos que éramos los personajes de una sitcom. Hasta le teníamos nombre: Cata y Zeta. La sitcom se trataba sobre nuestras vidas, la vida de dos jóvenes chilenos que querían ser escritores, que vivían en Maipú, que se enamoraban siempre de las mujeres incorrectas y que siempre cuando sus vidas iban bien, algo malo les pasaba. La idea era una especie de sitcom-reality, como The Office. Se supone que nos juntábamos a comer y ahí nos perseguía una cámara y nos filmaba en acción, nuestras conversaciones ingeniosas, nuestros malos chistes que, en realidad, no eran más que el relato de lo que nos había pasado en los últimos días. Evitábamos, por sobre todo, el drama, la afectación. Casi nunca hablábamos de nuestras familias. Alguna vez, creo, Catalán hizo mención a su padre biológico que parece que era argentino, y también habló del otro padre, ese que era carabinero y que tocaba el trombón y que tenía tres hijas con otra mujer. Pero Catalán lo contaba siempre con soltura, como si fuera una anécdota más y terminaba tirando alguna talla, diciendo, por ejemplo, que la hermana del medio igual estaba bien y que demás que le daría.

(Risas)

Se supone que la serie la transmitía Canal 13 –un canal católico, conservador, de buenas costumbres–, por lo que en general cuando Catalán hacía un comentario así, después de reírnos, nos llevábamos la mano hacia la oreja, como si tuviéramos un sonopronter, y escuchábamos al director que nos decía que nos ubicáramos, que lo había llamado el Cardenal para preguntarle a qué se refería con eso de que igual le daría a la hermana del medio, y que si seguíamos con eso nos sacarían del aire.

En eso se nos iban las tardes y las noches en aquel tiempo. Caminar por el centro de Santiago, comerse un completo en el Portal Fernández Concha o alguna hamburguesa en el McDonalds, ser protagonistas de una sitcom, pero sobre todo caminar y hablar y ver alguna chica y repetir la frase de Catalán, que era como una máxima en nuestras vidas: “Entre sí y no, igual sí”.

*

Hay un viaje a Buenos Aires. Fue a fines de 2008, meses antes de que él desapareciera. Nos habíamos ganado unos premios –Catalán sacó mención honrosa en un concurso de novela y yo gané un concurso de cuento universitario–, así que reunimos dinero, compramos los pasajes de bus y partimos.

Recuerdo ese viaje en bus, 24 horas. Recuerdo la llegada a Mendoza, primero, donde almorzamos cerca de una plaza –comimos, como comeríamos toda esa semana, un trozo grande de bife de chorizo– y luego nos subimos al bus que nos llevaría hasta Buenos Aires. Ese último viaje fue de noche. Fue, recuerdo, en mitad de una lluvia torrencial, el sonido de los truenos y el agua cayendo sobre el bus, la fuerza, y nosotros ahí, Catalán escuchando música y yo avanzando en una novela sobre una pareja que se va a la mierda, y esa escena que no se puede olvidar, ese momento, la carretera, la lluvia, la oscuridad, y ese protagonista acostándose con una secretaria pocas horas antes de que llegue a su casa y lo estén esperando su mujer y sus hijos escondidos en la oscuridad, la lluvia, la carretera, la noche, y él abriendo la puerta de su casa y encontrándose con su familia, en esa oscuridad, mientras sostienen una torta, las velas encendidas, los gritos de los niños, la alegría, y ellos que le cantan el cumpleaños feliz y nosotros que sentimos el golpe, nosotros, él, esa lluvia sobre el bus, la carretera a oscuras, cerrar los ojos y no poder olvidar esa imagen.

*

Una grieta que es un detalle que lo cambia todo. Las horas de sueño que aumentan sin dar pie para que esos ojos vuelvan a abrirse, y nosotros acá, esperando, los tres, que algún doctor sea capaz de hablar en nuestro idioma, que no se enrede, que no busque aquellas salidas de escape por las cuales no vamos a llegar a ninguna parte.

Mi hermana llora y mi sobrina no entiende nada, así que también llora junto a ella. Hay que regresar a casa y seguir esperando. Vienen más exámenes y, quizás, otra intervención, pues el riñón que no funciona tampoco quiere ser extirpado. El camino se vuelve conocido y aquello pareciera ser un anuncio inevitable. Salimos del hospital y tomamos una micro y luego el metro y luego entramos al departamento y nos acostamos, sin dirigirnos la palabra. Hay algo muerto en toda esta historia. Hay algo que se murió hace mucho rato.

*

En el único reportaje en el que lo mencionan, dicen que es editor de un sitio web de una radio importante, que no ha vuelto a la radio en estas semanas, en estos meses después de lo ocurrido en el metro, pero que saben que regresará, que hablaron con él, que todo, de alguna forma, está bien. Reconstruyen su vida, la infancia en Maipú, el padre ausente, sus amigos del barrio a los que nunca más volvió a ver. Dicen que tiene una nueva novia, que en las últimas vacaciones se fue a Cuba, que se acaba de comprar un departamento, que en sus ratos libres sale a caminar por la ciudad con esa novia. En ningún momento se menciona que escribía, que leía. Nadie nunca habla de eso. Hablan de su humor, de su buena disposición en el trabajo, de su profesionalismo. Hablan de su inteligencia pero también hablan de sus silencios, de ciertos gestos que siempre lo han mantenido alejado de sus compañeros de trabajo, de un pasado que ellos no logran reconstruir completamente porque él no habla, porque él ya no cuenta historias.

*

Hay una espera que se va a extender más de la cuenta y sólo quedará la resignación como moneda de cambio. Eso lo sabemos. Cada vez que nos subimos al metro y luego a la micro y llegamos al hospital, agotados por la historia pero también por el calor que no deja de golpearnos, sabemos que mi madre va a llorar y que aún no sabremos cuándo podrá salir de ahí, porque aún la tienen con calmantes a la espera de que los doctores den la orden para volver a operar.

La mujer con el ojo vendado duerme y un familiar, quizás, de algún paciente, decidió traer un pino y adornar la sala, recordarnos que queda tan poco para la navidad y el año nuevo, obligarnos a pensar qué haremos en esas fiestas, pues, realmente, no hay nada que celebrar.

Mi hermana pregunta si es que abren el hospital esos días, en la noche. Mi hermana piensa que deberíamos pasar las fiestas acá, pero no lo dice en voz alta. Me lo dirá después, cuando vayamos, junto a mi sobrina, de regreso a Maipú. Lo dirá, eso sí, en voz baja, para que ella tampoco lo pueda oír.

*

Mañana es navidad. Hay un paro de funcionarios en el hospital, así que los pacientes no podrán recibir visitas durante esta noche. No hay fiesta, pero armamos, en la mañana, el árbol de navidad y luego dejamos algunos regalos debajo de él, todos para mi sobrina. La noche llega y nos sentamos alrededor de la mesa. Improvisamos una cena, improvisamos, también, un discurso sobre el porvenir. Mi hermana lee un fragmento de la Biblia, tal como lo haríamos si estuviera aquí mi madre. Nos quedamos en silencio. Comemos. Mi sobrina le sube el volumen a la música que viene con las luces que adornan el árbol. Llegará la medianoche y nos abrazaremos y mi sobrina abrirá los regalos y sonreirá mucho por un buen rato, mientras levanto las cosas de la mesa y mi hermana termina de lavar los platos.

Afuera, los niños correrán y gritarán alrededor de la plaza. Se mostrarán sus nuevos juguetes y planificarán la mañana siguiente. Todos se creerán unos niños héroes.

No sé por qué, pero enciendo el computador y me acuerdo de Catalán. Me acuerdo, en realidad, de un cuento de él que comienza así:

Es como un cliché: Andrés Rojas Pérez frente a la ventana de su departamento. El departamento de Rojas Pérez ya tiene cortinas sobre las ventanas. Es sábado por la noche y Rojas Pérez no tiene con quién salir. El computador está prendido: nadie de sus amigos está conectado. Rojas Pérez está parado junto a la cortina un sábado por la noche. Rojas Pérez escucha la música que viene de otros departamentos. Rojas Pérez encuentra fotos de una ex polola en el computador. Rojas Pérez se masturba con las fotos de ex polola en el computador. Rojas Pérez piensa: He tenido minas ricas. Rojas Pérez piensa: He tenido minas con buenas tetas. Rojas Pérez acaba frente al computador. Rojas Pérez empieza a llorar.

Es como un cliché.

Rojas Pérez, el amigo del que nadie se acuerda. Rojas Pérez, el maldito. Rojas Pérez, el solitario. El único. El grande. El goleador. Rojas Pérez, el hombre detrás de las cortinas.

El putero. La ex promesa del Rangers de Talca.

*

Estamos sentados junto a mi madre, contentos, pues nos acaban de decir que la operarán mañana a primera hora y que si todo resulta bien, esta semana podrían darla de alta. Estamos contentos, a pesar del calor, del viaje en micro y en metro, de las miradas de desconfianza que nunca más se fueron. Mi madre se ríe y bromea y nos pregunta si tenemos ordenado el departamento, nos reta, en realidad, porque dice que es seguro que no hemos lavado los platos ni hemos hecho las camas durante todo este tiempo, que de seguro está lleno de polvo. Nos reímos. Hasta la mujer del ojo vendado se ríe. La escucho pero no me atrevo a mirarla. Está sola, pero se ríe. Mi sobrina le cuenta a mi mamá que falta poco para entrar a clases, que quiere ir al colegio, que está aburrida de nosotros, que la extraña.

Nos despedimos, finalmente, de ella. Nos abrazamos, nos reímos, le decimos que mañana vendremos a verla a primera hora, que la operación saldrá bien. Que no hay nada de qué preocuparse.

*

¿Habrá estado leyendo a Lorrie Moore?

*

Volvemos a Maipú, nos dedicamos durante toda la tarde a hacer un aseo profundo del departamento. Movemos la mesa de vidrio que hay en el living, mi hermana saca todas las figuras que hay sobre ella y limpia, mientras yo me dedico a sacar el polvo entre mis libros, y mi sobrina pasa la aspiradora por todas las piezas. Terminaremos a eso de la medianoche de limpiar todo y nos acostaremos en la pieza de mi madre y nos dormiremos ahí hasta que viene el primer golpe. Porque es un golpe. Es un movimiento que comienza lentamente y que después se descontrola, que nos descontrola, que nos despierta porque abrimos los ojos y todo se está moviendo, y mientras pasan los segundos todo se mueve un poco más y luego viene el ruido, son los vidrios, las ventanas, es la loza que cae al piso, son las figuras de la mesa de centro que no dejan de moverse mientras corremos hacia afuera del departamento y nos ponemos bajo el marco de la puerta, los tres, abrazados, y mi hermana ni siquiera grita, le tiene terror, pero no le sale el habla, nos abrazamos fuerte, parece que no se va a acabar nunca, son los platos que se caen al piso, son los vidrios que se rompen, son los gritos y la luz que en un momento se corta, y nos quedamos así, a oscuras, abrazados, esperando que pase, mientras mi sobrina pregunta algo que no alcanzo a escuchar, pero le digo que nada, que ya va a pasar, que no se preocupe. Lo digo con voz firme, intentando, sin conseguirlo, seguramente, transmitirle un poco de tranquilidad. Pero todo se mueve y está el ruido de la tierra y están las sirenas de los autos y las ampolletas que explotan. Ninguno piensa en mi madre. Ninguno es capaz de pensar en otra cosa que no sea el deseo de que todo acabe de una buena vez. Ninguno se quiere soltar del otro. Ninguno se da cuenta, en principio, de que el movimiento acaba de parar. Mi hermana tirita muy fuerte y mi sobrina no deja de abrazarme.

Recién volveremos a entrar al departamento en unos minutos. Buscaremos una vela y luego buscaremos los celulares para llamar al hospital y saber cómo está mi madre. Sacaré unas frazadas de la cama y nos quedaremos afuera del departamento durante toda la noche. Intentamos comunicarnos con el hospital una y otra vez pero nadie contesta, primero. Luego, las líneas colapsarán y ya no habrá forma de saber cómo está ella. Pasaremos la noche en medio de las réplicas, movimientos que nos mantendrán alerta hasta que empiece a amanecer. Pero un poco antes de eso, un poco antes de que la noche se vaya y podamos ver las primeras luces del día, digo, un poco antes de que ocurra eso, mi sobrina encenderá la radio en uno de los celulares y lo escucharemos ahí. Es la voz de Catalán, temblorosa, errática, que nos dirá la magnitud del sismo, que aún no se registran muertos y que las autoridades hacen un llamado a la calma. En medio de la oscuridad, mi sobrina me abraza fuerte mientras Catalán nos dice que estemos tranquilos, que ya pasó, que vendrán replicas, pero que lo peor ya pasó.

Fotografía superior de Carla McKay