Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Gabriela Mistral | Ernesto González Barnert | Autores |

Gabriela Mistral y el país que no la quiso

– La herida, la voz y la sombra luminosa de nuestra poeta mayor –

Por Ernesto González Barnert

Tweet ... . . .. . . . . .. .. .. .. ..

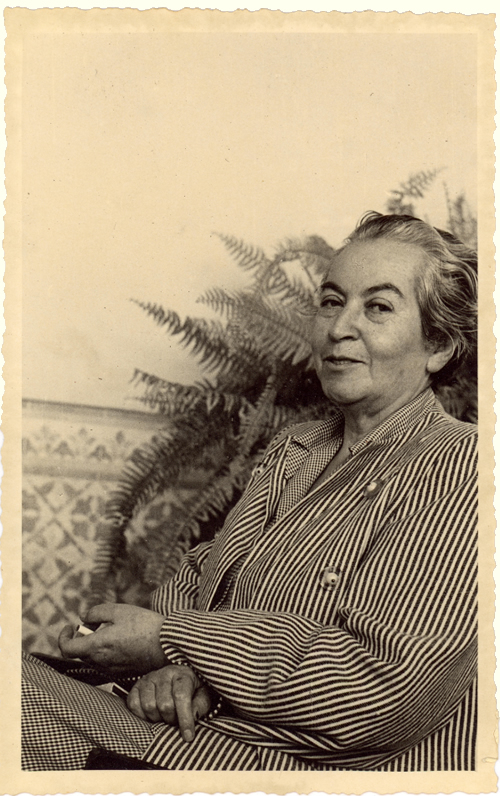

Se habla mucho de ella. Se la invoca en discursos de ocasión, se la esculpe en bustos opacos que adornan plazas rotas y avenidas por donde nunca caminó. Se la eleva a emblema, se la cita como postal de una nación que no supo —ni quiso— tenerla cerca. Gabriela Mistral es, antes que todo, una herida abierta. Un fuego frío. Una figura inmensa, quebrada por dentro, que sigue diciéndonos verdades que aún no sabemos cómo sostener.

“Mi peor biografía les llegará siempre de Chile”, escribió. Y no era una frase ingeniosa, sino una condena dictada desde la experiencia. Desde esa tierra de pasillos oscuros y oficinas donde la llamaban “Gaby” para disminuirla; donde le inventaban amantes para justificarle cargos; donde su falta de título era más grave que la abundancia de su genio. Donde, mientras la alejaban, le colgaban medallas a la distancia.

“Creo que en la eternidad debe haber una oficina chilena de tramitaciones”, dijo también. Uno imagina el más allá lleno de formularios duplicados, timbres que no llegan, respuestas que se pierden en ventanillas vacías. Humor filoso, claro, pero también una tristeza profunda: la que solo conoce quien fue despreciado por el país que amó.

Se ha escrito mucho sobre Gabriela, pero se la ha leído poco. Como dijo Enrique Lihn, citado por Jaime Pinos, los cultos han alzado su hornacina y puesto en ella una figura que se le parece, pero solo como un mármol a un cuerpo, o una sombra a la luz. Acomodada. Domesticada. Santa a conveniencia, o madre lesbiana y queer, cuando ella —como tantos en su época— evitó siempre cualquier etiqueta, cualquier militancia de orden, sobre todo en lo sexual. Casi nadie se atreve a enfrentarse a su voz sin afeites, sin ponerle de su propia necesidad o cosecha. A ese tono duro, amoroso, rotundo, de quien vio el mundo de frente y no dejó de escribirlo.

Gabriela fue víctima del clasismo, del centralismo, del patriarcado, de la burocracia. Todo eso junto. Se le negó un lugar incluso entre sus pares. Fue maestra sin cartón, poeta sin permiso, madre sin hijo propio, mujer sin casa fija. Recorrió aldeas polvorientas y escuelas sin piso. Probó la humillación de los salarios de hambre, el desprecio de los hacendados, la indiferencia del Estado. “Vi un desdén absoluto hacia el maestro”, dejó escrito. Y lo que más duele: nada ha cambiado tanto.

En Santiago jamás le perdonaron la falta de diploma, cuando la derecha chilena quiso ponerle coto a las normalistas y el ascenso social que produjeron en el Siglo XX. En el mundo, le dieron el Nobel. Su único protector en Chile fue Pedro Aguirre Cerda, don Tinto, que la defendió con hechos y ternura. A él le dedicó “Desolación”. Y a Amanda Labarca, símbolo del poder vestido de feminismo elitista, la nombró con todas sus letras. Porque cuando se cansa, la poeta ariana dice las cosas por su nombre.

Gabriela, aun desde la distancia, quiso volver. Anhelaba respirar el aire de Valparaíso, ese que “cura sus males”. Pidió permiso, con humildad, para que la dejaran radicarse allí. “Yo sé que el chileno ayuda al extraño con buena voluntad. Ahora les toca guiar a una de los suyos”, escribió. Una frase desgarradora en su fe, en su candidez, en su esperanza.

Volvió en 1954. La invitó el gobierno de Ibáñez del Campo. Ya tenía el Nobel, ya tenía el Premio Nacional, pero no tenía país. Recorrió el Valle de Elqui: Montegrande, Pisco Elqui, Vicuña. La tierra y el polvo de su infancia. Sonrió para las cámaras. Fue nombrada Hija Predilecta. Y donó el dinero de su premio a los niños pobres. Como si todavía creyera en la justicia poética, aunque la otra, la real, nunca llegó.

Lo que vino después fue un mes de homenajes tardíos, reverencias por obligación. Y luego el olvido. La estatua. El mito. La consagración hueca. Pero su voz persiste. Esa voz que no acepta ser reducida a un bronce, un billete o un papel timbrado. Esa voz que aún escribe, desde algún lugar, su poema largo y no acabado sobre Chile. Ese que ella no quiso inventar, porque la belleza real del país no podía ser superada por ninguna fantasía. “No se trata de embellecer —dijo—, sino de copiar humildemente lo que mis ojos vean.”

“Yo no vivo en Chile, porque allí me llamarían Gaby.” Allí está todo: el amor, el rechazo, la distancia. La biografía que el país no quiso escribir con honestidad, la que aún espera. Porque Chile fue su patria y su castigo. Su origen y su herida. Su paisaje más amado y su más cruel silencio.

Y tal vez por eso nos toca hoy, tarde como siempre, leerla. Pero leerla de verdad. No para santificarla, sino para escucharla. En su rabia, en su ternura, en su lucidez. En su dolor. Y, ojalá, para entender que esa mujer alta y sola escribió para todos. Que su palabra aún puede cambiarnos. Que su sombra sigue siendo luminosa.

Antes de cerrar esta crónica, déjenme contarles algo: Gabriela Mistral y Anna Ajmátova nacieron el mismo año. Imaginen. Dos mujeres atravesadas por guerras, pasiones y patrias rotas. Anna, retratada por Modigliani. Gabriela, por Oswaldo Guayasamín. Dos retratos que no se miran, pero dialogan desde la belleza rota en mi cabeza.

No sé por qué ahora quiero irme por las ramas, pero hay una que no puedo dejar fuera: la ceremonia del Nobel, donde Gabriela Mistral derrotó a figuras tan cruciales como T.S. Eliot y John Steinbeck, convirtiéndose además en la primera persona latinoamericana en recibirlo. Ya había muerto Aguirre Cerda no mucho antes, y Gabriela era una eminencia en la educación popular latinoamericana.

Pero déjenme contarles algo para que nos riamos un poco: durante el banquete, los suecos trajeron un racimo de uvas desde África. En tiempos de guerra, muchos no habían visto una fruta fresca en años. La fruta se presentó con todo un protocolo: iluminada desde abajo, con tijeras de plata para cortar solo dos granos por persona. Pero Gabriela, chilena nacida entre parras, sin entender muy bien el ritual ni la solemnidad, lo vio, lo agradeció, y se comió el racimo entero ante el asombro de los presentes nórdicos.

No sabía. Venía de un país donde aún las mujeres no votaban por presidente. Donde en su tierra, quien agarraba un racimo entero hacía de cada grano una hostia tras cada Gólgota. Esa fue Gabriela: sin pretensiones, con hambre de vida y de justicia, y con la fuerza humilde de quien lleva en sí el viento indómito que la nombró.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Gabriela Mistral | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Gabriela Mistral y el país que no la quiso.

–La herida, la voz y la sombra luminosa de nuestra poeta mayor–.

Por Ernesto González Barnert.