Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Mario García Álvarez | Ernesto González Barnert | Autores |

Entrevista con Mario García Álvarez

“La poesía da cuenta de esta vorágine, la desmenuza, la filetea, como a un salmón”

Por Ernesto González Barnert

Tweet .. .. .. .. ..

En esta ocasión, tengo el privilegio de conversar con Mario García Álvarez, poeta y profesor chileno nacido en Chaitén, quien ha forjado una obra que refleja profundamente la riqueza cultural y natural de la región de Chiloé, su tierra natal. Miembro activo del movimiento cultural Aumen, Mario ha desarrollado una poesía que se distingue por su exploración intercultural e interétnica, además de su mirada reflexiva y existencial.

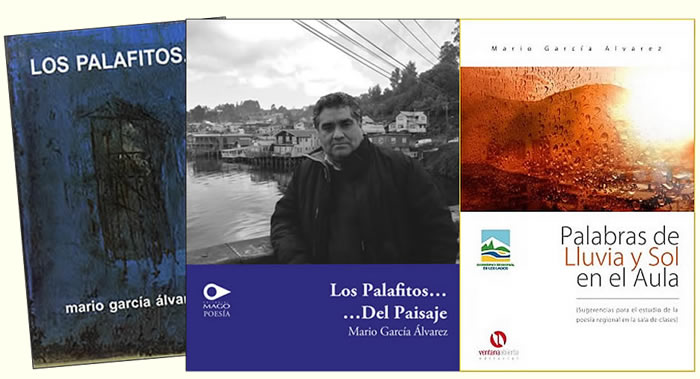

Licenciado en Educación y Doctor en Ciencias Humanas con mención en Discurso y Cultura, su obra ha sido reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, con traducciones a varios idiomas y presencia en diversas antologías y festivales. Su producción poética abarca una variedad de registros, desde lo lúdico y lo irónico en sus primeros trabajos, hasta una reflexión profunda sobre la existencia humana en textos como Los palafitos... del paisaje. A lo largo de su carrera, su poesía ha mantenido una constante preocupación por lo metapoético, utilizando el lenguaje para reflexionar sobre el acto mismo de escribir, mientras que su mirada hacia la educación y la enseñanza le ha permitido incorporar una visión crítica y poética sobre la formación de nuevas generaciones.

Con una obra publicada en títulos como Poemas In-púbicos, Despliegues de papel y follaje y Palabras de lluvia y sol en el aula, Mario García Álvarez ha logrado posicionarse como una de las voces reconocidas de la poesía del sur de Chile. A través de esta entrevista, buscaremos adentrarnos en su proceso creativo, en la forma en que la geografía, la cultura y la educación se entrelazan en su poesía, y en la manera en que ha sabido tejer su voz en el amplio tapiz de la poesía contemporánea.

A continuación, explicaremos algunas de las preguntas clave que surgen de su obra y su visión sobre la poesía, con la esperanza de descubrir más acerca de los desafíos y horizontes que enfrenta el poeta chilote en el mundo literario actual. Sobre todo ahora que tengo en mis manos la tercera edición de [Des]pliegues de papel & follaje, una hermosa publicación de Andesgraund del 2022. Este libro es, en sí mismo, un pliegue y un despliegue simultáneo: el gesto inicial del manuscrito, la apertura del cuaderno de composición, se recoge en una melancólica arquitectura del decir, en un canto primario, donde las cosas vistas y pensadas se entrelazan con las costas interiores y literarias, en una búsqueda augural e isleña. Hay en sus páginas una cartografía de orillas salvajes y puntos de fuga chilotes o sureñas donde la poesía se encarna, se vuelve verbo y se convierte en la casa –sobre los palafitos–, del ser, para el profesor y poeta Mario García Álvarez.

—Como poeta del archipiélago de Chiloé, ¿cómo influye el paisaje y la cultura de la región en tu producción literaria? ¿Qué elementos propios de Chiloé consideras que son esenciales en tu poesía?

—Creo que los que hemos nacido en Chiloé, de manera consciente o inconsciente, sentimos que vivimos en un territorio de agua, tierra, lluvia, vientos y cielos oscuros que marcan de una u otra manera nuestra existencia y nuestra particular forma de vivir en las islas, somos islas, lo sabemos, el mar está ahí cuando no lo veamos. No es de extrañar tampoco, somos seres vinculados creativamente a nuestro contexto en sus más intricados pliegues y despliegues como se trasunta en mis libros ( Los Palafitos…Del Paisaje y (Des)Pliegues de Papel y Follaje) ya sea de manera implícita o explícita.

Debo precisar de todas maneras que en mí no es solo el archipiélago el que siento que gravita en mí, también la cordillera, especialmente Chaitén, que es el lugar donde nací ayudado por una partera en medio del monte, aquí hablamos del Chiloé Continental, y cuya vinculación administrativa, comercial, religiosa y hasta familiar se daba establecía por, y a través de las islas Chaulinec, Quenac, Achao, Castro, por donde aún existen las rutas marítimas ancestrales, carreteras marítimas definidas por las corrientes marinas, vientos y estaciones de año. Mi abuelo, por ejemplo, parte de Achao, pasa a Quenac a buscar a mi abuela, se casan en el Registro Civil de Chaulinec y desde allí cruzan a la cordillera para instalarse en el sector de Piedra Blanca, son los primeros habitantes de este sector que luego será conocido como Chaitén, distinto a Chaitén Viejo, que está más al sur, el cual colinda con el complejo Río Negro por el norte y el poderoso Río Yelcho por el sur. Mi infancia y adolescencia la viví entre la Isla Grande de Chiloé, Chaitén y Chaitén Viejo. Reconociendo que la modernidad puede generar la falsa idea de un confort paradisiaco, imagen que se traslucen en los programas de televisión en la actualidad, me parece absolutamente necesario precisar que la época a la que aludo nada que ver con eso, recuerdo perfectamente que antes de los diez años vomité todo lo que pude vomitar hasta que acostumbré y no sufrí más el mareo de mar-tierra, proceso de adaptación obligado para todos nosotros, en las condiciones de precariedad que vivíamos, en comparación a las comodidades y regulaciones que existen hoy.

El proceso de regionalización iniciado por la Dictadura Civil y Militar en Chile, dividió Chiloé, surge lo que se conoce hoy como Provincia de Palena cuya capital es Chaitén. Esto descentró la vinculación política y administrativa de Chaitén con el Archipiélago, debilita la vinculación que se tenía y como fenómeno nuevo, aparece el turismo, pero que pasa por encima de las comunidades y reemplaza las carreteras ancestrales, vinculando directamente Quellón-Chaitén o Castro-Chaitén y viceversa, también otros hechos como el proceso de construcción de la Carretera Austral, y la Erupción del volcán Chaitén transforman este territorio ya que surgen nuevos habitantes que no provienen del archipiélago, lo que ya ha ido diferenciando a los chilotes de los habitantes de esta provincia.

De esta manera que en mi trabajo literario está presente en sus distintas formas el arraigo, la insularidad, etc. no es un asunto de elección temática, como acto de conciencia, es lo que se desliza de manera explícita o implícita como sentir, como lenguaje, como visión, subrepticia, a veces, del sujeto-objeto que habla de otros, hablando de sí mismo, de allí, las empatías, las solidaridades, las incursiones, porque al final en todos nuestro viajes, o los míos, son un ir y volver a los puertos, a las propias islas.

Lo que hasta aquí te he dicho, hace rato que lo estoy cuajando en un libro que se va a llamar Islas Personales y como verás, la idea ya la tengo clara, y la he contado por ahí, tú sabes, en las lecturas públicas, así enterando a otros “poetas amigos” que de repente les gusta la idea y ya ellos empiezan a escribir los poemas jajaja, y así veo lo que no debo hacer, ya que ellos parten de una idealización de una historia no vivida. La poesía, la literatura, para mí, al menos, debe ser una expresión ética y estética, me gusta eso del cronista de la época (en rigor, tampoco se es cronista) no solo los juegos de lenguaje, fuegos artificiales, que duran eso, lo mínimo, aunque nada sea eterno, y eso lo tengo clarísimo, a la edad que voy llegando veo la foto de los amigos y vamos quedando cada vez menos.

—En tu obra se puede ver una preocupación intercultural e interétnica. ¿Cómo has trabajado esta relación entre lo local y lo universal en tus textos, y cómo la poesía se convierte en un vehículo para esas tensiones?

—Tal como he señalado en la respuesta anterior, tiene que ver con la conciencia, por un lado, de estar situado, contextualizado en un tiempo histórico, político, social, y en una realidad social, política económica en un conflicto permanente y contradictorio con la modernidad, en mi caso, soy testigo de la transformación en cuestiones muy concretas, como la incorporación y masificación del motor marino en Chiloé, de la aparición de las primeras salmoneras que con ella traen con fuerza el capitalismo, se potencia una clase social, el proletariado, el sueldo, el salario trastoca la relación del chilote campesino, las nuevas generaciones son atraídas por el dinero, el tener un sueldo, luego la tarjeta, vivir en los centros poblados, implica abandonar la tierra de los padres, el campo, las faenas campesinas. El capitalismo trae cosas, la televisión masificada hace atractiva y necesarias esas cosas para una vida nueva, con ello la tarjeta de crédito y el círculo hipnótico se cierra definitivamente, aparece la necesidad de trabajar para pagar las deudas, se venden los campos, aparecen por tanto nuevos habitantes, un reemplazo del chilote campesino, en un porcentaje evidente, se ven, son otras las construcciones, otros colores, otra forma de ver el mundo. La tensión local y universal está presente, existe aún una conciencia de lo propio, como ejemplo te cito la polémica que pudo detener a los creativos empresarios que quisieron crear Megapalafitos, han transformado a la mayoría en establecimientos comerciales, los dueños han llegado del continente. Polémica también produjo el Mall, sin embargo, fue aceptado por una gran mayoría la esperanza era tener acceso a mejores precios, para tener lo que todos tienen.

Dado este panorama, que hace visible las contradicciones, conflictos y paradojas del capitalismo neoliberal, la poesía da cuenta de esta vorágine, la desmenuza, la filetea como a un salmón (para estar en contexto) desnuda, denuncia esta realidad, queda como registro social-político-emocional-estético, también como interrogante de futuro.—Tu poesía parece navegar entre lo lúdico, lo irónico y lo existencial. ¿De qué manera estos registros se combinan en tu proceso creativo y cómo afectan la percepción que el lector tiene de tu trabajo?

—Creo que no podría ser de otra forma, si hablaba de esta interrogante de futuro, o si quieres por el futuro, mi registro literario es expresión precisamente de esta conciencia de que el futuro va a ciertos arrecifes, en este sentido soy el Práctico que alerta, pero no hay capitán que escuche, los capitanes, los patrones de lanchas, dueños de barcos y buques están ebrios en el festum, los comensales dejan caer migas, que felices una gran mayoría recibe y confunde con reparto, y así avanzamos, el combustible siguen siendo los mismos, no hay conciencia de eso, la maquinaria ciega avanza hacia el arrecife, hasta la ciencia lo ha advertido. En medio de este panorama, los que aportan inteligencia a la maquinaria, sofistican el control, y son hábiles para desarmar cualquier intento de amotinamiento, incluso provocan el canibalismo para que devoren a sus propios íconos, por ejemplo: ¡cómanse a Neruda! y las hordas creyendo ser conscientes se comen a Neruda, les inventan causas o sus prioridades, fomentan la anarquía: avanzar sin partidos (sin organización, sin objetivos, etc).

La realidad y sus distintas capas se muerden la cola, se comen sus distintas carnes, se violan entre ellos, hacen cazuela sus propios huesos, es más fácil atacar al colega que al jefe fascista, por ejemplo, por las migajas, obvio, o sea ni siquiera por un buen precio como haría un sicario que se respete.

Da risa la realidad, sí, por supuesto que da risa (lo digo en un poema por ahí, que no nombraré para que nadie lo lea) una risa triste, pero risa al final, se caen pedazos de la cara, pero risa al fin, lo que nos queda, lo que no significa que debemos permitir que venga cualquiera a reírse de nosotros.—En tu primer libro, Poemas In-púbicos, utilizas un tono lúdico. ¿Qué tan importante ha sido el juego en tu poesía, y cómo defines tu relación con el lenguaje en ese contexto?

—Mi primer libro es: Los palafitos… del paisaje, Poemas In-Púbicos y (Des)Pliegues de papel y follaje son dos libros que fui escribiendo paralelamente. Para mí, Poemas In-Púbicos es un libro que se nutre de la cultura de los boleros, los tangos, las rancheras, las novelas rosas, de los innumerables poemas de amor de parejas, es un flirteo irónico con ello, y ya sabemos lo que es la ironía.

Tal como se ha visto y se puede leer en las reflexiones lingüísticas y filosóficas acerca de la ironía, estamos hablando de una forma de decir que es muy compleja, exigente, porque puede salir a chiste podrido. Desde mi punto de vista, lo lúdico- irónico me exige en su in-tensión e intención, en su necesaria síntesis.

En lo específicamente al libro, Volodia Teitelboim, se refirió a él como un ejercicio de meterse el dedo en el corazón. Me parece adecuada su afirmación, de otra manera yo me había referido a más o menos lo mismo, creo que su afirmación sintetiza bien ese juego que busqué (recuerdo) de recoger este sentimiento triste y dramático de las composiciones musicales que he nombrado, mi propia experiencia de escuchar cientos de las mismas en lanchas, en bares, en medio de la montaña, en la radio, y ver las reacciones de amigos rudos, tipos corajudos sin miedo a enfrentarse a un toro o a un potro salvaje y luego cantar e incluso que les salieran lágrimas empujadas por tinto o un blanco, o de fondo mientras se tenía una tensa partida de truco, cuando chico esto me producía risa, una risa que yo disimulaba, obviamente, porque de alguna manera yo eran bruto como ellos, y tal vez más porque esa sensibilidad no me producía ninguna empatía, pero el tiempo pasa, hoy Vicente Fernández, Javier Solís, y Juan Gabriel, y tantos otros, ocupan un lugar destacado en mi “playlist” musical.—En Los palafitos... del paisaje, exploras una mirada más existencial. ¿Cómo ha evolucionado tu poesía desde tus primeros textos hasta los más recientes? ¿Cómo ha influido tu formación académica en este cambio?

—Gonzalo Rojas decía que siempre estamos escribiendo el mismo poema, tal vez sea cierto, pero ser más justo con esta aseveración, que valido, creo que hay que agregar que vamos escribiendo variantes interconectadas como un bosque se conecta bajo tierra por sus raíces, tal vez sea nuestra incapacidad de hacer todo a la vez, o que Heráclito tenía más razón de lo que creemos, y que la poesía sea ese esfuerzo, tal vez absurdo o inútil, de querer capturar, atrapar con el texto (como si fuera una red) el devenir continuo del ser, y este esfuerzo no es en sí, para nada original y todo no sea más que copia como dice Oscar Saavedra, en el fondo, no copia de textos, obviamente.

La formación académica es relevante, hipocresía es decir lo contrario, no lees como 10 mil páginas para quedar igual, son mares y océanos que te obligan a mirar y vernos en el mundo, a veces puedes quedar mudo y perdido para salir siendo el mismo y el otro, pero no soy yo quien pueda determinar si mi formación ha redundado en una mejor escritura, puede o no ser. En mi natural inconformidad, como otros, creo que estaré más satisfecho con el libro en formación, que es el próximo libro, pero como sabes, el lector tiene la última palabra, no solo juzga, la teoría de la recepción dice que construye el texto… lo que nos permite declararnos inocentes.—El metapoético parece ser un componente constante en tu obra. ¿Qué papel juega la reflexión sobre el acto mismo de escribir dentro de tu poesía?

—Debo reconocer que ha sido un actitud que he tenido casi desde que me inicié en la escritura y es parte de la extrañeza que el lenguaje me produce, desde pequeño fue un enigma atrayente para mí, esa extrañeza infantil ha estado presente en mis intereses de formación académica, hablemos de Estética, Retórica, Filosofía del Lenguaje, de las Ciencias… qué dice el texto al que lo lee o escucha, dice lo yo que quería, visto en el tiempo posterior el por qué el para qué, ese inútil oficio de creer y no creer, la paradoja y lo absurdo de la relevancia del sujeto que escribe a un supuesto que lee y comprende, una conversación casi ajena que se va a desarrollar sin nuestro control (es divertido ver como algunos andan por aquí y por allá justificando o explicando lo que escribieron), no busco ser original al decir que publicado perdemos el control de la conversación, iniciamos, pero no concluimos. Este abismo de in/comprensión que está presente en la conversación cotidiana también, en la conversación poética me permite ocuparme de la misma y hacer una especie de tercerización observante, analítica y participativa, puede llegar a ser una tentación agotadora y esquizofrénica para caer y no caer en las simples redes del artificio lingüístico y la angustia del genio incomprendido atrapado en su propia red de signos.Al final, las grandes preguntas permanecen sin respuestas, vida, muerte, sentido del ser. Cratilo, Gorgias, ambos tan lejos y tan cerca, y las “respuestas modernas” acerca de la comunicación y el lenguaje Peirce, Lotman, Benveniste, Eco, por nombrar a algunos que han sofisticado la reflexión y las respuestas, pero ¿son más correctas? Al parecer la poesía, o cierta poesía, llena emotivamente estos espacios y ha sido capaz de plantearse, tirar puentes en el vacío, en este sentido es que me parece que la poesía es también un enorme esfuerzo cognitivo, una expresión de conocimiento racional y emotivo.

—El libro Palabras de lluvia y sol en el aula parece apuntar a una reflexión sobre la educación. ¿Cómo ves el papel de la poesía en la educación y cómo la experimentas como docente?

—En rigor, este libro está orientado a la práctica docente del profesor de Lengua y Literatura, pero también puede ser un buen apoyo para los estudiantes de pedagogía, a los estudiantes, en general , y a un público interesado en conocer la variedad de producción poética del sur de Chile porque no es un libro crítico, además incluye la propia visión de cada autor y la forma en que le gustaría que se trabajaran sus propios textos, además de una breve reflexión autopoética.

Sin embargo, es necesario explicar que la educación está en crisis de más formas de lo que cualquiera supone y se quedan con los resultados SIMCE en Lenguaje y Matemáticas. Te digo, que no es solo los bajos sueldos, la sobrecarga administrativa, la “evaluación” docente, los directores o directoras que te persiguen porque no eres incondicional a sus actuaciones fascistas, es decir, no perteneces a su séquito, cuestión que ocurre en no pocos establecimientos. Esto último, recién aparece vislumbrarse, con el lamentable suicidio de colegas, hablo de directores que manipulan a los estudiantes, a los apoderados, según sus propósitos represivos en contra de determinados profesores. El resultado se está viendo en que los egresados, los “profes nuevos”, “aguantan” poco en este nuevo escenario al que además hay que agregarle los efectos sociales y académicos de la pandemia, la violencia estudiantil y de los apoderados, que cada vez exigen más de la escuela, abandonando su función, que pareciera haberse reducido en ser cómplices de sus hijos, por este lado el “progresismo político”, me parece que ha perdido la brújula.

Creo que mi libro es un esfuerzo por aportar con herramientas que faciliten el trabajo del profesor de aula en su objetivos por fortalecer las competencias lectoras, practicar las habilidades reflexivas, analíticas y expositivas (oral o escrita) fomentando el aprecio por la poesía de autores con los cuales comparten un espacio y paisaje cultural, un contexto, más o menos común.

Otra cosa de la que me di cuenta fue que este país está diseñado verticalmente incluso a nivel educativo. Explico: como parte del proyecto era repartirlo a las escuelas, fui a la Dirección Provincial, se les armó un lío no había forma de que ellos lo pudieran distribuir, no estaba en sus posibilidades. Para qué hablar de que exista alguna posibilidad de que los profesores desarrollen investigación o levantar alternativas con apoyo del sistema, no, se entiende que el profesor aplica lo que en Santiago se define como necesario para nosotros, no creo que los SLEP permitan y apoyen estas iniciativas.

Finalmente, en una sociedad en la que la gente se jacta de su ignorancia y que, incluso, orgullosamente declara que no ha leído ningún libro, iniciativas como la propuesta es también una invitación a buscar más posibilidades que rompan esta tendencia.—Como miembro del movimiento Aumen, ¿qué huellas crees que ha dejado este colectivo en tu propia poesía, y cómo influye en tu visión del rol del escritor en la sociedad?

—Ingresé al Taller Literario Aumen cuando yo aún estaba en Enseñanza Básica y tenía 10 o 11 años y en una de mis primeras lecturas en que iba a participar, tuve que salir corriendo, a sugerencia de Carlos Trujillo, porque se hicieron presentes los señores Carabineros y no les importó mucho que estuviéramos en un salón parroquial (imagíname bien peinadito, y arreglado como me mandó mi mamá), así que de lectura poética pasé a practicar atletismo.Si bien el Taller Literario estaba integrado por los jóvenes estudiantes de Enseñanza Media de ese entonces, como Sergio Mansilla, Oscar Galindo, Víctor Cárdenas, Héctor Véliz, Neddiel y Manuel Muñoz Millalonco, también habían escritores de mayor edad: Mario Contreras, Sonia Caicheo (la lista es larga), y otros que no eran escritores como Edward Rojas (actual Premio Nacional de Arquitectura), Norman Garín (abogado), entre otros que recuerdo ahora. No puedo olvidar al chilote y magallánico, Aristóteles España, quien venía luego de haber estado prisionero en Isla Dawson, creo que su primo Nelson Torres ya era estudiante de Universidad Austral cuando se incorpora al Taller con un saco de poemas, de los cuales Trujillo rescató uno (con correcciones), a Jorge Velásquez tiene un problema existencial, aunque ha sido adoptado por nosotros, él se reconoce como del Taller Literario del Liceo Politécnico de Castro (fundado por Trujillo) junto Miriam Torres y otros como Luis Alderete, y al cual pertenecían exclusivamente los estudiantes “del Poli”, cuya dirección heredé después que Trujillo se fue a Estados Unidos, y con ello podríamos agregar a los ya mencionados otros integrantes, como Ximena Gerding, César Jaramillo, Emilio Guaquín, María Torres…

La dinámica del Taller Literario se caracterizaba por la lectura y crítica de nuestras mismas producciones. Un espacio democrático en un contexto Dictatorial, en los que ningún tema estaba censurado, como en otras agrupaciones que conocí en ese tiempo. Hacíamos lecturas públicas a las que llegaba un numeroso público deseoso de compartir en un espacio que ya en sí subvertía ese orden basado en el miedo a juntarse, estoy hablando de los Estados de Excepción y de Sitio.

Piensa que este taller se funda el año 1975, a solo dos años del Golpe de Estado Civil y Militar en Chile, como sabes, este Golpe fue total y extendido a todo el país, Chiloé no estuvo exento de prisioneros políticos, exoneraciones, asesinatos políticos, amedrentamientos, represión. Con Neddiel, Víctor Hugo Cárdenas, Mario Contreras (en total 25) inauguramos la Ley Antiterrorista de la Dictadura, detención internacionalmente conocida porque también se llevaron a José Donoso y su esposa que tenían la condición de periodista de la agencia EFE, esto ocurrió en pleno verano de 1985.

A pesar de la represión las actividades se siguieron desarrollando y permitiendo que la gente se agrupara, venciendo el miedo. Es en este sentido que he dicho (escrito) que Aumen fue un verdadero agente movilizador y debiera agregar que además que fue un agente aglutinador cultural, social y político en Castro, ya que también se hacían presentaciones que incluían otras disciplinas artísticas (Música, Danza, Teatro, Poesía, Artesanía…).

Han pasado ya 50 años, indudablemente podría relatar más cosas, para esta conmemoración (como dice mi Nelson Torres), y para este cumpleaños, Trujillo ha impulsado su celebración con algunas actividades específicas, más allá de las palabras de buena crianza, al parecer consiguió recursos en la Municipalidad de Castro, aunque quede mascullando que tiene que hacer mucho papeleo, cotizaciones, etc. lo que sabemos debe hacerse para respaldar estos apoyos… muuucha pega dice, se interrumpe su estado de jubileo.

A toda esta experiencia sociopolítica en Chiloé debes considerar que, sobre todo en esa época, los chilotes debíamos abandonar nuestro lugar de origen para poder continuar estudios superiores, buscando estudiar Castellano y Filosofía me queda como casi única opción la Universidad de La Serena, llego a un mundo desconocido ya desde el paisaje natural y desde lo sociopolítico con una potente herencia política, minera y la potencia de la música nortina, la Universidad se organiza contra la Dictadura enfrentando ya al Rector Militar, está el imponente regimiento y las marcas dolorosamente del viaje de Arellano Stark y los 16 fusilados. Me integro al incipiente movimiento estudiantil (84), el año 86 soy elegido Presidente de la carrera de Castellano y Filosofía. Al final, el Norte Chico, significó variar y enriquecer mi visión de mundo, y hasta hoy conservar un grupo de amigos, algunos notables pintores, muralistas, ceramistas, músicos. También estuvimos presos y nos hicieron simulacro de fusilamiento en la cárcel de Coquimbo, terminamos tirados en un calabozo con el Poeta Goyo Moreno, los señores carabineros nos preguntaban qué hacíamos ahí…como si nosotros mismos nos hubiéramos encerrado al interior de la Comisaría de Coquimbo, y nos hubiéramos encerrados por fuera.

Alguna vez Sergio Mansilla se refería a cómo el neoliberalismo, con todo lo que implica, se estaba deslizando subrepticiamente en algunos “compañeros”, hace años de esto, en un Encuentro de Escritores en Osorno, rescato esta afirmación y agrego que hoy ya ni siquiera es algo subrepticio, es evidente y casi con desparpajo e indolencia, como bien bien dijo Holt, Chile pasó del avanzar sin transar al transar sin parar, en lo económico y lo político, hoy vemos que la porosidad de la realidad ha debilitado incluso la memoria (y con esto me refiero al recuerdo sensible) de lo que significó la Dictadura Civil y Militar, muerte, tortura represión, etc., Aunque no lo creas, Ernesto, no hace poco me escribieron: “es raro que quien enfrentaba solo a las hordas militares,” no hay que ver del debajo ni ser muy brillante para darse cuenta de las acusaciones y burla, como bien sabes la lucha contra de la Dictadura fue un movimiento colectivo y popular, y en el contexto del comentario la expresión “hordas militares” las pone en duda que de verdad así actuaron los militares en Chile, y les baja el perfil, es sorna, sarcasmo, burla gratuita, ya no es que los jóvenes pongan en duda las atrocidades de la Dictadura, lo que me parece obvio y natural, esto último (el comentario) evidencia como subrepticiamente la indolencia fascista se desliza en ciertos “compañeros”, apoyando, digamos sin querer, el discurso negacionista, el “no fue para tanto”, “solo fue mano dura”, etc.

Creo que mi trabajo literario, aún en desarrollo, se nutre de todas estas vivencias (incluyendo su negación) y, obviamente de las múltiples lecturas que incluyen las iniciales de los grandes autores extraídos de la biblioteca de Trujillo, inicialmente. Obviamente, de mi formación profesional de pre y postgrado, una variedad de lecturas que abarca todos los géneros, incluyo en estos a los de formación técnica como electromecánico, y lo del rol del escritor creo que está más que claro en toda esta conversación.—Has sido traducido a varios idiomas, incluyendo italiano, portugués, inglés y búlgaro. ¿Qué significa para ti que tu obra haya cruzado fronteras y cómo crees que tu poesía resuena en distintos contextos culturales?

—Es una experiencia extraña, surgen por distintos intereses, a veces son las valoraciones de los amigos que te recomiendan y otras, como la de traducción al Búlgaro (mi libro (Des)Pliegues de Papel y Follaje) y otros poemas, por el azar de las redes sociales, unas publicaciones en revistas virtuales que interesa a alguien, unas conversaciones sin ningún tipo de compromiso.

La experiencia de ser traducido a otra lengua, otra escritura incluso, es sentir la otredad de uno mismo, también la interrogante y la curiosidad. Me leo en otra lengua: portugués, inglés, italiano, me veo allí como en un espejo trizado, en el que algo uno se reconoce, en búlgaro, me veo , no me veo, me imagino solamente.

El trabajo de traducción es indudablemente creativo, se trata de enlazar significantes con significados, tal vez inexistentes en el otro contexto. He escuchado que la traducción de Essenin que realizó Teillier es más Teillier que Essenin, he comparado traducciones de Whitman, algunas me parecen muy toscas y otras más fluidas, al final uno sabe que uno es también ese otro que lees, pero compartido, es una lectura amistosa que realiza una persona con una buena intención, además también expuesto a la crítica.

Valoro las traducciones, porque también leo traducciones, así espero y confío en las que me han realizado sin interés alguno, agradezco esa posibilidad de expandir el conocimiento sensible, aunque me gustaría tener una retroalimentación de ese lector otro, posibilidad que no he tendido, y es para mí es un enigma en lo humano, creo en esto de la que la poesía, la literatura, el arte, en general, busca la comunicación entre humanos, sin ninguna teleología específica.—¿Qué libros o autores han sido determinantes en tu formación como escritor? ¿De qué manera crees que han marcado tu estilo y tu visión del mundo?

—Creo que esto ya lo respondí, tal vez redundar en que de toda la literatura que he leído me ha quedado algo que intento trasuntar en mi trabajo literario. No sé si lo he logrado. A vuelo de pájaro se me ocurre, y por algo debe ser: Strauss, Malinowski, Marx, Eco, Saussure, Russel, Kant, Aristóteles, Dussel, Antonio Cornejo Polar, Ercilla, Manrique, Zurita, Pablo Neruda, Huidobro, Rokha, Teillier, Juvencio Valle, Lorca, Vallejo, Dietrich Voltz, Antonio Arroyo Silva, Juan Pablo Riveros. No creo tener una priorización clara, una especie de sol, o sombra a la que me acoja, y en el listado que te nombre faltan indudablemente muchos, y por supuesto a los aumenianos, también lo que escriben los amigos a quien conocí en la Universidad de La Serena, Sergio Ojeda, Leo Lobos, Sergio Rodríguez; Con Leo y Sergio fuimos compañeros de carrera, y de ahí hemos cultivada una amistad permanente que tienen que ver con la dura, fuerte, similar experiencia con Sergio Rodríguez.—Si pudieras definir tu obra en un solo verso, ¿cuál sería y por qué?

—Cuando lo escriba, te digo y justifico.—A lo largo de tu carrera, has sido parte de diversos festivales internacionales. ¿Cómo ha influido la interacción con poetas de otros países en tu escritura y en tu visión de la poesía como un fenómeno global?

—El oficio del escritor es un oficio solitario, los encuentros sirven para tener cercanías personales con otros autores, que a veces uno ha leído, otras no, por tanto, también son espacios de interdifusión de textos, apreciar sensibilidades distintas, oler a la manada, también reencontrar a amigos, conocer a otros. Esto a nivel nacional e internacional.

Ejemplo de lo anterior es el Encuentro del Sur del Mundo que se organizaba en Argentina y en Chile, y a la versión en Chiloé la llamamos Abrazo Insular, y el organizador fui yo, un encuentro multidisciplinario: Poesía, Ensayo, Folklore, Títeres, Muralistas, Cómic, Pintura, Historia, Antropología, de lo que recuerdo. Encuentro que se desarrolló en Escuelas y Liceos de la Comuna de Castro, y que se pudo concretar con el aporte económico de la Municipalidad de Castro (alcalde Nelson Águila) y el apoyo logístico del que en ese entonces era el Depto. Extraescolar de la Corporación de Educación de Castro. Superó nuestras expectativas, llegaron representantes de Uruguay, Perú, Brasil, y del sur de Argentina, incluso Trujillo desde Estado Unidos.

Veo con cierta preocupación la disminución de este tipo de actividades, tal vez lo explique el escaso o nulo apoyo de las instancias correspondientes, de repente se arman algunos encuentros y más bien son los mismos grupos de amigos, que se autoconvocan. Grandes encuentros, como los que organizaba la SECH, o ciertas universidades tampoco existen, salvo como actividades de asignatura específica, y en los que los participantes están ligados a las mismas universidades.

El Encuentro Binacional: “Al Sur del mundo” desde hace algunos años tampoco se ha vuelto a realizar y veo muy difícil que se vuelvan a realizar.—Considerando la actualidad y los desafíos de la poesía contemporánea, ¿qué papel crees que juega la poesía chilena en el contexto literario mundial? ¿Qué desafíos enfrentan los poetas actuales, en particular los de las regiones periféricas como la tuya?

—La poesía chilena tiene una historia robusta. Hay bastante literatura dispersa, se hace difícil tener un panorama más o menos preciso, no ayuda el hecho de que las universidades, por ejemplo, trabajen ensimismadas o no desarrollen investigación en esta línea y, fundamentalmente, realicen difusión. Parece que todo se hace a nivel o escala individual, por ahí también se alimenta el individualismo. La ausencia de una conversación intergeneracional, que se daba en los encuentros, ha producido una desvinculación y desconocimiento de lo que se está haciendo y quiénes lo están haciendo. Decir que la poesía chilena tiene un rol relevante a nivel mundial, históricamente hablando, es algo de perogrullo, afirmar hoy, algo similar es más difícil sostenerlo, en los siglos de la comunicación, estamos más incomunicados, diría Heidegger, más confundidos. Hay rescatar y destacar los esfuerzos de René Silva, que difunde y publica, se extraña lo que hacía Oscar Saavedra y las caravanas y Encuentros Andesgraund.

Los desafíos que enfrentamos no son muy distintos a antaño, creo que estamos acostumbrados a ello, no todos somo así, por supuesto, no falta quien trabaja para ser visibilizado en Santiago, claro que esto tiene que ver más con las relaciones sociopolíticas con finalidades pragmáticas (así se consiguen reconocimientos y premios) y lo divertido es que pareciera que nos representan. Cada cual tiene su forma de pararse en el mundo, que lo asuma y se haga responsable, tampoco es pedir tanto.

Un fenómeno propio de nuestra época es la Inteligencia Artificial, un desafío, un enigma, no solo para la poesía o la literatura, sino también para todas las expresiones artísticas. Hace algunos días Juan Cameron publicó un texto que la mayoría supuso que era una creación de la I.A., destacó el nombre del autor, pero la duda quedó. Esto lo encuentro complejo, hasta hoy desconozco si existe alguna posibilidad de desmontar y descubrir los montajes cibernéticos.—Finalmente, ¿qué proyectos futuros tienes en mente y qué dirección crees que tomará tu poesía en los próximos años?

—Creo que ya he adelantado esta respuesta, tal vez precisar que me preocupa el negacionismo en el plano sociopolítico, y espero publicar un libro que llevo muchos años escribiendo, obviamente estoy dispuesto a recibir los comentarios cáusticos de algún maestro, o las comparaciones.

Algo que va más bien en la línea del rescate de la memoria vivencial que me tocó vivir, lo estoy abordando desde la narrativa, en un libro cuyo título será Chaitén Viejo (Narraciones del Chiloé Continental) , y que se ha ido formando en un ejercicio de memoria, de tan antiguas que son hay elementos que están como fragmentarios todavía. Este libro se lo dedicaré a mi nieto, para suplir esa falta de fogón que implica que él viva bastante lejos de este Chiloé Insular, va a ser un texto bastante biográfico.

Y en términos más divulgativos en el ámbito de la poesía estamos esperando un libro bilingüe en Australia, una muestra de poesía del sur, un proyecto que hemos realizado colaborativamente con Paulo Huirimilla y Jorge Velásquez, el que la lleva es nuestro poeta y sembrador en la Isla Kiwa, también dice que siembra en invernadero en las cordilleras y que ha pescado, esto último no me consta.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Mario García Álvarez | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Entrevista con Mario García Álvarez

“La poesía da cuenta de esta vorágine, la desmenuza, la filetea, como a un salmón”

Por Ernesto González Barnert