Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Ernesto González Barnert | Autores |

Cuestión de ética más que de estética

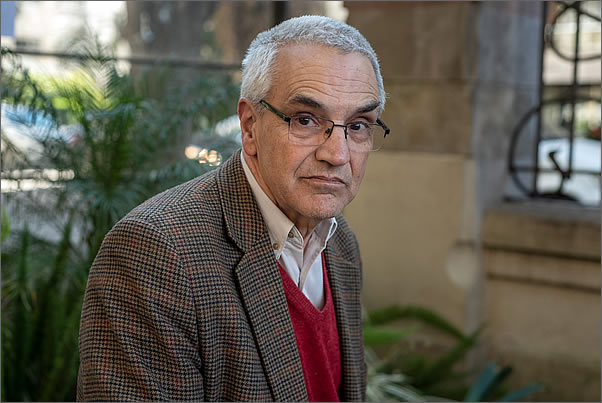

Roberto Appratto (Montevideo, 1950–2025)

Por Ernesto González Barnert

Tweet ... . . . . . . . .. .. .. .. ..

Se nos fue hoy, 15 de octubre, el poeta Roberto Appratto (Montevideo, 1950–2025). Pienso en sus apuntes más que en sus poemas, en esa manera de sostener la escritura como un acto que nunca se cierra, siempre incompleto, siempre abierto. Nació el mismo año que Zurita; recuerdo encuentros y conversaciones, aunque no logro precisar si fueron en Uruguay o en Chile. Sí sé que no fue la última vez que estuve en Uruguay, ni tras el estallido social del 18 de octubre en Chile, cuando la indignación cotidiana nos hizo recordar cuán cerca está la vida de la injusticia.

Appratto conocía la lección de Gilles Deleuze: “Lo que se ve nunca coincide con lo que se dice”. Sostenía: “Lo que queda después de la pérdida son palabras que conozco muy bien, pero no me dicen nada, explosiones circunstanciales que tratan de volver a un centro, al del escritor que quiere seguir a pesar de todo”. En esa distancia entre experiencia, percepción y palabra reside la tensión central de su oficio.

Sus reflexiones describen la paradoja de todo acto creativo: “Quiero escribir, pero quedo trancado por la misma idea que me deslumbró… la idea es más grande que el hecho de escribir; el texto no respira. Lo que vi, leí o recordé generó un zumbido interior sin palabras, las palabras no alcanzan”. Este “zumbido” es el espacio donde el escritor enfrenta su propia limitación y la imposibilidad de traducir plenamente la experiencia. Los borradores y textos abandonados se vuelven testimonio de esa lucha: “Los borradores, que nunca se pasaron en limpio, son la prueba de la sabiduría de su abandono… veo signos diseminados, distintos grados de balbuceo y torpeza y, por detrás, si tengo paciencia, veo un patrón del fracaso”. Aquí, el fracaso no es derrota: es mapa de obsesiones, aciertos y límites del lenguaje; el escritor se convierte en arqueólogo de su propia escritura.

En su obra, la ética del decir se impone sobre la estética: “Veo signos de la aspiración a otra cosa, a lo que podría valer la pena… cuestión de ética más que de estética”. Escribir bien se convierte en un acto moral, un esfuerzo por respetar la energía de la experiencia que impulsa el deseo de decir. La dificultad de la escritura no es solo técnica; es enfrentarse con la invisibilidad de la experiencia, con la fragilidad de la memoria y la finitud del lenguaje. Y, sin embargo, entre fracasos y restos abandonados, surge la gracia: “Sucede, a veces, que sale algo bueno. Es casi un milagro… Escribir es recuperar ese espacio, juntar una cosa con otra, acordarse de lo que se quería escribir y comportarse de manera coherente con uno mismo”. La epifanía literaria se encuentra siempre junto a la impotencia, y en ese tránsito se define el oficio.

Su poesía refleja esta misma tensión entre conciencia y lenguaje. En “Es la voz de tu conciencia…”, el poeta establece un diálogo pedagógico con el yo lírico: la conciencia no pide ni suplica, exige. Un poema por día es ejercicio de purificación espiritual, y la repetición, el imperativo y la guía de la voz crean un ritmo casi ritual de soledad y autoconocimiento. En “Pérdida pérdida pérdida”, explora la pérdida absoluta, fragmentando la palabra hasta convertirla en un mantra que confronta al lector con la inevitabilidad de la ausencia, mostrando cómo la poesía se convierte en acto de resistencia frente al dolor y al tiempo. En “Una imagen”, en cambio, desplaza la atención a lo cotidiano: una mujer sentada, vigilante de su propia historia, concentrada en la luz que cae sobre sus manos. Cada gesto, cada matiz cromático, se transforma en poema silencioso, deteniendo el tiempo y ofreciendo un entendimiento profundo de la vida.

En conjunto, estos poemas y otros muestran la versatilidad de Appratto: su voz oscila entre instrucción ética, meditación sobre la pérdida y observación pictórica del mundo. Enseña que la vida no se mide por el dolor o la ausencia, sino por la atención sostenida, por la exactitud del mirar, del sentir y del escribir. La escritura se convierte en acto de presencia; la pérdida se transforma en memoria, la memoria en contemplación, y el poema, aunque breve, contiene un universo entero de tiempo, luz, silencio y amor.

Adiós, Roberto. Tu obra deja una huella profunda en la literatura uruguaya como novelista, poeta y docente de teoría, narrativa y guion creativo. Lo confirman el Premio Municipal de la Intendencia de Montevideo (1998 y 2002), el Premio Nacional (2007), el Premio Bartolomé Hidalgo (2015) y el Tercer Premio de Narrativa MEC (2018) por “Mientras espero”. Tu compromiso sostenido con la literatura contemporánea permanece intacto. Ojalá desde allá su severa mirada nos sea propicia.

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Ernesto González Barnert | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Cuestión de ética más que de estética

Roberto Appratto (Montevideo, 1950–2025)

Por Ernesto González Barnert