Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Elvira Hernández | Autores |

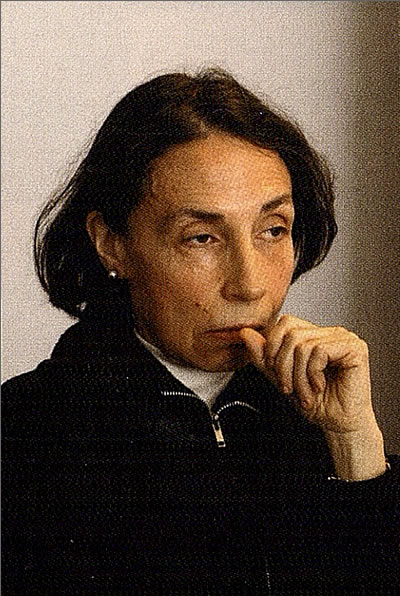

Arte poéticaElvira Hernández

Tweet ... . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..

Tantear, tactar, quizás como un bardo antiguo o una machi en trance que vienen tocando por miles de años algo que pareciera seguir estando ante nuestros ojos.

Escribir poesía no es una actividad natural y tranquila aún cuando escribir lo sea. Ni siquiera es una actividad en el sentido de lograrse como proyecto de valor para el mercado. Inconsumible, hija de su tiempo, su imperativo es alejarse de su época. Exigencia de la que se desearía escapar, la poesía es para quien escribe estas líneas, un estar cautiva que compromete no sólo a la mano sino a todo el cuerpo al sometimiento de las palabras, a la aceptación de «el más terrible de los bienes». Entonces, no se puede pensar, ante un vínculo tan íntimo, que el aprendizaje de técnicas poéticas pueden encaminarnos a tocar fondo, fibra humana, sentido, sinsentido, o ese mismo fondo de no se sabe qué. Es la extrañeza de las palabras y de lo que vivimos, su irrupción desconocida, ese preguntar que nos ata. Porque al final no puedo ser yo frente a las palabras aunque alguna vez haya pretendido ponerle puntos a las ies; son sólo ellas y mi sombra.

Tan sólo sospechosa de hacer poesía en momentos de gran ruidaje. Sospechosa de estar aquí y en verdad no estarlo (¿qué puedo decir de la proximidad?) y de cargar varios nombres. Porque se está en la calle, en el mundo, en la cotidianidad como cualquiera y de pronto, cuando la hora repica, hay que retirarse como una cenicienta a la soledad intemporal, al escenario que la poesía exige: esa terrible duplicidad.

(En: Veinticinco años de poesía chilena (1970-1995),

compil. de Lila Calderón, Teresa Calderón, Tomás Harris.

Santiago de Chile: FCE 1996)

Proyecto Patrimonio Año 2025

A Página Principal | A Archivo Elvira Hernández | A Archivo de Autores |

www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura

dirigida por Luis Martinez Solorza.

e-mail: letras.s5.com@gmail.com

Arte poética

Elvira Hernández