Proyecto

Patrimonio - 2008 | index | Enrique Lihn | Luis Correa-Díaz | Autores |

EL CUPIDO CALLEJERO DE ENRIQUE LIHN

POESIA Y VENTRILOQUISMO

Luis Correa-Díaz

University of Georgia

http://correa.myweb.uga.edu

[Este artículo fue publicado en Noguerol, Francisca. Contra el canto de la goma de borrar: asedios a Enrique Lihn. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2005. 135-145. http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9007 ]

Cupid's meaning thus depends upon

the fictional status of the poems in

which he appears, but at the same

time he is one of the ways that poems

constitute themselves as fictions.

Thomas Hyde

La obra poética de Enrique Lihn (Chile, 1929-1988) se inicia con un libro juvenil (adolescente) titulado Nada se escurre (1949) y termina con la publicación póstuma de su post-literario Diario de muerte (1989). Entre estas dos puertas, Lihn desarrolló una de las poesías más interesantes y experimentales en lengua española, así lo han dejado ver todos los críticos que se han ocupado de ella desde hace mucho tiempo, vigencia de estos estudios que ha quedado de manifiesto en la aparición, desde mediados de los noventa, de varios libros críticos sobre el autor –además de un número importante ya de artículos, conversaciones y entrevistas de diversa extension y datables desde muy temprano en la carrera del poeta.  Hay que dejar en claro que la obra lihneana no se reduce única y exclusivamente a la poesía -en sentido restringido-, aunque representa la mayor parte no se debe ocultar el resto: novelas, cuentos, teatro, crítica, gráfica en general y en especial el collage, el dibujo y, combinándolo con la escritura, el cómic. En suma, su arte de la palabra y de la no-palabra fue semejante en todo a Proteo.(1)

Hay que dejar en claro que la obra lihneana no se reduce única y exclusivamente a la poesía -en sentido restringido-, aunque representa la mayor parte no se debe ocultar el resto: novelas, cuentos, teatro, crítica, gráfica en general y en especial el collage, el dibujo y, combinándolo con la escritura, el cómic. En suma, su arte de la palabra y de la no-palabra fue semejante en todo a Proteo.(1)

De las múltiples innovaciones que esta obra nos presenta, quiero destacar sólo dos para los propósitos de este artículo, que responde a un postergado interés por observar la legión de locos, excéntricos y marginales que entran y salen en la obra lihneana. Tal vez bastaría decir, para empezar y entreparéntesis (sin ánimo de entrar en esa zona moderna y enrarecida de la psicología del artista(2)), que el propio Enrique Lihn cumple como poeta y creador proteico con estos tres atributos en el contexto literario, lingüístico y geográfico que forman nuestras naciones hispanoamericanas. El fue, y lo será por mucho tiempo, uno de los poetas -en sentido comprehensivo- más excepcionales de nuestras repúblicas poéticas -en palabras de José Emilio Pacheco la obra de Lihn es “una de aquellas obras escritas no tanto para leers como releerse” (53). Pero no se trata de hablar de la persona privada del poeta -una de las taras menos erradicables de nuestras prácticas críticas, que ni aun con declarar la muerte del autor, como lo hizo públicamente Barthes, se ha conseguido-, sino de las personas de su escritura, partiendo y terminando por la persona que escribe;(3) no una biografía a secas (de autor) sino una “biopoética,” como quería él mismo que se hiciera con lo suyo, con sus trabajos literarios (Correa-Díaz 1996: 65).

Las dos innovaciones que Lihn, quien “hizo del fracaso tema profundo de su poesía” (Pacheco 51), trajo en su momento fueron: a) en su poesía deambula y hace de las suyas un poeta de "tamaño natural,"(4) opuesto al poeta heroico o simplemente infatuado de sí mismo que dominaba la escena de aquel entonces, años 50-70, poco antes, poco después, y mejor, para ser precisos, al principio de los sesenta; b) su poesía es una poesía con personajes, es decir un escenario al que se suben, para brindar(nos) su espectáculo, alternativamente en cada poema y cada libro una multitud de personajes, todos ellos con algún grado de desvío respecto a la norma de la sociedad y que, marginados, no hacen historia porque no pueden -los desheredados- o porque no quieren, o por ambas razones, como lo declama al público de su época -y al de la nuestra, que la vigencia es mucha todavía- el juglar de aquel largo poema llamado "Mester de juglaría,"(5) quien da cuenta de la excentricidad e, incluso, ridiculez, en sentido amplio, de ese personaje histórico que es el poeta y la poesía misma -"este gran fantasma bobo" (1995: 149). He aquí los personajes centrales de su obra, estos héroes venidos a menos,(6) charlatanes de(l) oficio.

La obra literaria de Lihn, no sólo la versificada, demanda hacer un catálogo de estas figuras, de estas voces, la mayoría de ellas locas (algunas de amor, dígase provisionalmente), excéntricas(7) o marginales(8), tríada que es factible extender y que no sería, en ningún caso, peligroso hacerlo, sino más bien aconsejable. Tal catálogo -que en rigor debiera ser como el de una exposición de pintura(9)- todavía permanece en estado larvario en el corpus crítico que la asedia. Sin embargo, para esta ocasión, dadas las condiciones de un trabajo de esta índole, sólo haré referencia a una en el contexto chileno, la principal quizás y que debiera tener un capítulo propio en ese catálogo. La figura y la voz de El Pingüino que aparece en El Paseo Ahumada (1983). Esto con la idea de trazar unas líneas de esbozo para la necesaria teratología chilensis en la poesía de Enrique Lihn, la que necesariamente tendría que ampliarse en el futuro a los otros géneros y a las otras geografías que cubre esta obra,(10) para así abarcar todos los personajes que no sólo están presentes como referencias, sino que también y sobre todo la habitan y hablan en ella.

Es significativo utilizar el término teratología -el "estudio de las anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal" (RAE 1992: 1392)- en el caso de Enrique Lihn, ya que su mirada y sus anotaciones (poéticas) son las de un zoólogo o botánico –por no decir que es la de un antropólogo poético-cultural-, especialmente atento no a la belleza sino a las anomalías y monstruosidades del organismo humano, social y, por supuesto, verbal. Aparte de que sería importante estudiar el bestiario lihneano en sentido lato (incluído, evidentemente, el animal humano), ya que su presencia está suficientemente registrada, la lectura de esta dimensión teratológica que hace falta es la de la fauna y flora humanas. En cuanto al vocablo monstruosidad, no hay que olvidar que constituye uno de los conceptos claves de la obra lihneana, tanto literaria como paraliteraria.(11) Clave porque está ligado en última instancia a la poesía misma como una de sus virtudes o, por lo menos, como uno de sus deberes, así lo dice ya en 1973: "La palabra poética es una experiencia del lenguaje que lo pone a prueba negativamente. Surge como una resistencia de la 'monstruosidad' a la 'medida común del lenguaje' y a las pretensiones totalizadoras del sistema sígnico prevaleciente o dominante en una sociedad dada." (1973: 553) Experiencia/resistencia poética en una sociedad dada y que, para el caso que veremos en seguida, podría ser y es la chilena de los 80 como efecto de los 70 -las décadas de Augusto Pinochet Ugarte-, y uno de cuyos mayores méritos fue haber dado "cuenta de las circunstancias de silenciamiento en la cual fue escrita." (Valdés 41) Poesía que ya en La musiquilla de las pobres esferas (1969), incluso antes, se había declarado a favor y por la cual hablarían los enfermos, los monstruos de toda especie, también los enamorados porque ellos, al padecer de los nefastos y nefandos males del corazón, pertenecen a esta misma categoría. Pero, como se sabe, en Lihn no hay que esperar la consolación de/por la poesía, la suya no consuela a nadie, aunque lo amase, ni siquiera al poeta mismo.

Cabe, entonces, referirse a personaje(s) en la poesía lihneana porque parece ser el mejor modo de referirse a quien(es) allí se enuncia(n).(12) El propio Lihn, además de abundar con entusiasmo en la materia durante las intensas Conversaciones (1980) con Pedro Lastra, se lo explicó detalladamente también a Marcelo Coddou en una entrevista (1978): "la necesidad que experimento yo, textualmente, de presentar, en el lenguaje, personas que son 'máscaras', personajes que no son la persona, y que me parece necesario echar a correr en el texto, como un medio del que éste disponga en su esfuerzo esclarecedor respecto de la situación de la que surge y en la que surge. O sea, la relación entre poesía, drama y prosa: la incorporación de ciertos elementos como el personaje -que ha sido convencionalmente del dominio narrativo y dramático- a la poesía. Y aquí también como una especie de borradura con respecto a la personalidad íntima, privada y subjetiva" del sujeto que existe. (136-137)(13) Teatralización y dramatización de la escritura, lugar en que el lenguaje aparece escenificado y enmascarado, carnavalizado como el mundo del que procede. Narrativización de los textos poéticos. Lihn reúne en su poesía los otros géneros, eso está visto. Personajes que borran, que difiere (y multiplican hasta volverlo un polimorfo perverso o un semejante a Proteo, usted decide), la persona privada del que escribe, pero no sólo eso, no sólo esos actos/juegos de prestidigitador consumado para distraerse a sí mismo y distraer al querido público de la confesión o de la profecía que religiosa e imperdonablemente se espera de un artista, aquí de un poeta.(14)

La presencia de personajes -que son en gran medida "formas de lenguaje"- en la obra poética lihneana lleva inevitablemente a describirla de una manera especial.(15) Esta poesía puede ser tenida como una forma particular de practicar el antiquísimo y temido arte de la ventriloquia; y a su poeta, también un personaje a la larga, podemos considerarlo un ventrílocuo.(16) Ventriloquismo(17) en sus dos sentidos: el antiguo, un rito de índole religiosa, una práctica adivinatoria; el moderno (desde el siglo xix más o menos), un tipo de entretenimiento, practicado para hacer reír. (Vox 9-23) El ventrílocuo es un medium a través del cual hablan unas voces que vienen de la tierra, sólo más tarde en la historia de este arte se materializan en pequeños muñecos que las encarnan y las hacen visibles. Ahora, el ventriloquismo está íntimamente relacionado a la nigromancia o adivinación (sobre todo de las cosas futuras) por medio de la comunicación con los muertos.(18) Muertos que no son otros que espíritus familiares, colectivamente hablando, por supuesto. Espíritus familiares de los cuales se puede decir que, por un lado, poseen al nigromante (y ventrílocuo(19)), y, por otro, que son poseídos por éste, dándose como resultado de este intercambio, de este juego de mutuo y necesario servicio, la profecía, acto de lenguaje que en el caso de Lihn siempre se posterga, se difiere, como se ha señalado más arriba a propósito del proceder proteico.

Todo es personaje / Todos son personajes en la poesía lihneana, incluso ella misma, que representa, después de todas sus máscaras, al espíritu -supuestamente familiar, para seguir la coherencia expositiva- muerto de nuestra lengua: el amor (incluído el de tipo cívico) y todo lo que a él se asocie. Este es el personaje fundamental que hace hablar al poeta/ventrílocuo, también personaje y así en una espiral sin fin, o que el (ventri)poeta hace que hable. Esta idea del amor como una figurilla de ventrílocuo, especialmente en un sentido derogatorio y hasta denigratorio, es la que prima de una u otra manera a lo largo y ancho de la obra (poética) de Lihn. La formulación más breve y precisa, que el poeta dio de este aspecto de su quehacer artístico, se encuentra en la quinta de sus "Seis soledades", perteneciente a La musiquilla... ya mencionada en estas páginas, y a propósito de cierto impasse del sujeto que escribe con el amado mundo femenino. El amor, regalo (elíxir, manjar) de los dioses/diosas, dice el poema y agrega: "pero muñeco, en realidad, parlante, y un peligroso juego" mortal para el enamorado. (Album 56) Así se puede visualizar esto: el poeta = enamorado sienta en sus rodillas a ese muñeco esencial e inútil a la vez (la poesía = el amor) y dialogan -incluso se agreden- sobre el escenario del libro, frente al querido público lector (o, si se quiere, al “hipócrita lector”), aunque Lihn llevó esto más allá del espacio escritural y escribió, dirigió y actuó en teatros (permanentes y ocasionales) y, algunas veces, en las calles.

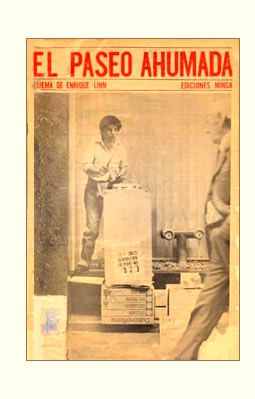

Una de estas actuaciones callejeras la dio solo y con sus amigos, durante el lanzamiento del libro titulado El Paseo Ahumada, en la calle homónima ubicada en el centro de la ciudad de Santiago ("del Nuevo Extremo"), en las "postrimerías de 1983", a diez años del Golpe Militar y en plena y cruda dictadura pinochetesca. Arteria peatonal en la actualidad que de cualquier modo resulta "menesterosamente parecida al Gran Teatro del Mundo" (El Paseo). De este registro paciente, irónico, fascinado y dolido por el espectáculo de la vida, pasión y muerte del hombre -de todos los Cristos que allí se aparecen(20)- en esa avenida capitalina, que en esa época constituía la flor coqueta y enloquecida de nuestra pérgola económica, símbolo o, menos todavía, signo de "la crueldad nacional y popular", es de lo que Lihn da paródicas noticias y debida cuenta en este poema juglaresco -aunque de clerecía tiene mucho también y en este caso no se contradicen-, escrito "con las manos amarradas; proeza que [el autor] quiere agregar a las que realizan, día a día, los subempleados y mendigos del Paseo, sus semejantes, sus hermanos" (contratapa).(21)

Gran Teatro del Mundo esta calle, donde "[e]l Show empieza cuando usted llega y no termina cuando usted se va. Y todos somos sus coautores, actores y espectadores" (contratapa). Pero también el Paseo es una nave de los locos venida de otro tiempo a "este brazo de alborotado mar humano,” desde la que saltan a sus aguas de cemento y adoquines los miembros de una tripulación dejada "de la mano de Dios,” cuya lista completa no es posible (re)pasar en este momento(22), sólo decir que en ella figura y sobresale el que "[s]e autoapoda El Pingüino y toca un tambor de cualquier cosa con su pezuña de palmípedo;” un extraño hombre del tamaño de un niño de 10 ó 12 años, con alguna deformación física y cierto retraso mental, cuyo único talento es su inquebrantable "entusiasmo por sobrevivir" -"es un virtuoso de la Nada y la cosa Ninguna"-, con el cual se gana la vida allí dando un espectáculo que pese a todo se granjeó el aprecio de mucha gente. Hombrecito cuyo protagonismo en El Paseo Ahumada, calle y poema, el "autor" o "redactor" de este último lo sintetiza así: "De bufón de los mendicantes te tildo a tí," "Todos los mendigos confluyen en tí y tú tendrías que confluir en el rey,” y, finalmente, es el príncipe por derecho propio "en este monumento al Pingüino / también llamado el Paseo Ahumada.”

Así El Paseo Ahumada, cuyo formato es el de un periódico sensacionalista (como lo han anotado Ostria 55 y Sarmiento 1995: 123 y Alejandro Zambra 10, respectivamente) -de 28 páginas aunque está sin paginar, hecho con un papel barato que el tiempo resquebraja y oscurece más su tinte amarillento-, es el que contiene quizás el más destacado y completo de todos los muñecos lihneanos, personajes de la vida real, por supuesto, como muchos de ellos. Personaje y situación (lugar y circunstancias), motivos de su inspiración, que el autor quería "inmortalizar" y hoy sabemos que lo hizo plenamente (contratapa). Cosas de la vida: El Pingüino, el inmortalizado, ya fallecido el poeta (1988), siguió haciendo de las suyas y concurriendo a su trabajo en el paseo peatonal, como muchos de sus mendicantes hermanos. El Paseo Ahumada sigue siendo lo que era, pero ya sin esa pretensión de nobleza neoliberal que se le dio y de la cual se reía Lihn, otros paseos y lugares parecidos le han robado un poco de su brillo, pero al estar ubicado en pleno centro conserva cierto liderazgo que la historia ratifica. El poemario cumple hoy, año 2004, su mayoría de edad a la antigua, o sea, 21 años, y no ha perdido nada de su punzante lirismo ni el cronista que lo escribió ha pasado al olvido por estas letras suyas, armadas de inexorable futuro. Por esta razón la “nueva edición” que ha lanzado el sello de la Universidad Diego Portales en el 2003 viene a rescatar este libro, “uno de los más fotocopiados de la poesía chilena” y “una pieza clave de la poesía chilena de la segunda mitad del siglo XX,” como explica Alejandro Zambra en su “Prólogo” (9-12), quien además redacta una breve “Nota a la edición” necesaria para dar cuenta de los detalles textuales y visuals de la empresa. Hay que dejar anotado, sin embargo, que El Paseo Ahumada no sólo tiene valor dentro del contexto literario (contestatario) y cultural de Chile. Como lo afirma Pacheco: en 1983 “Lihn escribe el mejor poema que se ha escrito hasta hoy contra el neoliberalismo y sus consecuencias” (53) y así debe tenérsele, por lo menos y no menos que esto, dentro del ámbito poético (hispano)americano.

De este poemario se ha dicho que fue "firmemente propuesto como local, con una articulación casi oral que invita al lector a participar en la alucinación del Paseo y recrear para sí la indignación ante la situación política que suscita la miseria enumerada, el texto propone su musicalidad como crítica y autocrítica" (Borinski 151). También que en cierto aspecto, partiendo del fragmento que lleva por título "Canto General", el poema de Lihn se inscribe en la historia literaria de un "modo antisolemne" que parodia "el tan monumentalizado trabajo de Neruda" (Borinsky 151(23)), convirtiéndose así en la otra cara, finisecular y viva, de la epopeya chilena y latinoamericana, ya pasadas las ilusiones sociales (y socialistas) que fueron sembradas en la primera mitad del siglo, que florecieron en las primeras tres décadas de la segunda mitad y que, para el caso de Chile, fueron arrancadas de cuajo, a principios de los setenta, por una mano derecha bien armada, la misma que creó después este “oasis peatonal en medio de una ciudad tan próspera como vigilada” (El Paseo, contratapa). Por esto y por lo apuntado al final del párrafo anterior, y sin temor a contradecir (levemente) al poeta y a sus comentadores de ayer y hoy, puede decirse que El Paseo Ahumada tiene un alcance americanista tal como lo tuvo el proyecto de Neruda. Cierto es que lo de Lihn es un fragmento de escritura desquiciada, un “canto particular” que rehuye la monumentalidad (y la ideología) nerudiana, antagonizando con ella y vaciando el discurso poético de toda voz mesiánico-profética. Pero, cierto es también que ambos –y pienso decididamente, cosa que el paso del tiempo permite observar, en el capítulo “Alturas de Macchu Picchu” del Canto General, que como sabemos, funciona igualmente como poemario aparte- se proponen, al final, en lo medular (y no en sus retóricas y otras tantas estrategias poéticas), como espacio textuales dignificadores de la hermandad humana, sea ésta la indígena o la callejera (y enloquecida). Ambos son, sobre todo, testimonios poéticos de la “compasión” (sin adjetivos para no ahondar por el momento(24)) de sus autores por “sus semejantes, sus hermanos” –así termina el texto de la contratapa original, convertida en “Epílogo” en la nueva edición, sin necesidad de repetir aquí que el epíteto “hermano”… luce sinceramente en las Alturas de Neruda.

Muchos son los factores que hacen de este poema -y de otros, como La Aparición de la Virgen (1987)(25), que igualmente es libro aparte, aunque, como afirma Zambra certeramente, también es de suyo “obra en muchos sentidos heredera de El Paseo Ahumada” (12)(26)- uno de los memorables de la poesía chilena (e hispanoamericana) de este último tiempo, no sólo por sus guiños intertextuales, por sus hábiles maniobras verbales y su poder auto/crítico, sino también porque en él se encuentra, como ya señalé, el personaje/muñeco más acabado dentro de su obra poética,(27) dicho esto aunque en apariencia para algunos puedan tener el poema y El Pingüino mismo un carácter sospechosamente improvisado. Muchas son sus virtudes y entre ellas el evidente ventriloquismo de la poesía lihneana.

De manera que en "este cuaderno de anti vida," en "este maldito cuaderno muerto," llamado El Paseo Ahumada, es posible observar quizás el mejor espectáculo de ventriloquismo poético ofrecido por Enrique Lihn.(28) Vemos en este a propósito pauperizado escenario textual al poeta = ventrílocuo (personaje, obviamente) y al Pingüino, su muñeco para efectos literarios, el más amado de sus “juguetes cuchepos de doble cuerda.”(29) El poeta dialoga con él, lo interpreta y llega a identificar su propio quehacer -su otrora noble oficio- con el tamborileo y el "canto epileptoide" de "ese pájaro bobo arrojado al paseo Ahumada por la corriente de Humboldt," abandonado en aquel reino callejero de la mendicidad y las mil y una de sus asiduos concurrentes sino habitantes. Hasta que al final y como si estuviera sentado en las rodillas del poeta, el Pingüino, este “Ave Rock de la bobería sin alas,” habla por sí mismo y desde el corazón del bardo, sin que a éste se le muevan los labios -proeza de su vientre dirán los incrédulos y los que no puedan entender tal (con)fusion y las artes remotas-, y entona en ese fragmento subtitulado "Pide repatriación a tambor batiente" un sentido canto que lo revela como un Cupido(30) atrapado en la monstruosidad de la vida, desgracia ésta que vive literalmente en carne propia; él, que cojea "de las dos patas / por no poder volar", producto de un amor que no fue entre el poeta/pingüinizado y una cafetinera,(31) pide por ambos volver al vientre verdadero, al de su divina madre Venus, mientras Martes, su padre, fue derrotado y/o desaparecido del mapa (nacional). Termina el Pingüino su intervención diciendo: "Pido a tambor batiente la repatriación de mis golpes al tambor matriz / y aquí no ha pasado nada."(32) Repatriación cuyo significado en este poema lihneano pretende abarcar y conjurar una multitud de referentes, que van desde el trauma de un poder omnímodo (omnívoro), el exilio de tantos, el abandono de muchos a su propia suerte, hasta el llanto vergonzante de un enamorado que es uno más de los mendigos (trabajadores del "sueldo de Dios") de este Paseo y de esta obra literaria, tal vez el peor de todos porque es el rostro inasible de Proteo y la voz secreta de todos y cada uno de los personajes.

El Paseo Ahumada, a través del Pingüino, su espíritu familiar, vivo todavía [pues lo vi no hace muchos siglos, creo, por ahí, en Ahumada, por supuesto, en plena y ya casi afónica/agónica performance] como si fuera el de nuestro poeta muerto (desde el 10 de julio de 1988), hizo a su manera una pequeña profesión de esperanza en pleno centro de Santiago y una combativa profecía de liberación de la dictadura de aquellos años tan largos, la que hoy -y "no mañana sino ayer, en la prehistoria futura de Chile"- nos parece ya una pesadilla a los que la recordamos, un mal sueño del que pudimos despertar para cambiar de sueño, por uno muchísimo menos triste (aunque, por desgracia inevitable a estas alturas de la historia humana, no menos neoliberal, por cierto),(33) y así ha sido sucesivamente y el Paseo sigue tal cual, un poco más deslucido quizás. Sépalo o no la gente hoy y mañana, El Paseo Ahumada no dejará, sin embargo, de ser, como ayer, el “monumento al Pingüino” gracias al poemario de Lihn y a los azares previstos por la historia.

Obras citadas

- Argullol, Rafael. "Baudelaire: el crítico como ventrílocuo." La Nación, Suplemento Literario [Buenos Aires, Argentina] 8 Junio 1995: 1-2.

- Barthes, Roland. "The Death of the Author." Literature in the Modern World. Critical essays and Documents. Ed. by Dennis Walder. Oxford: Oxford University Press, 1990. 228-232.

- Borinsky, Alicia. "Enrique Lihn: terrotorios de la historia," INTI. Revista de Literatura Hispánica 18-19 (Otoño/Primavera 1983-1984): 147-168. [Número especial: 14 poetas hispanoamericanos de hoy]

- Correa-Díaz, Luis. “Enrique Lihn, 1929-1988.” Modern Spanish American Poets, edited by María A. Salgado. Detroit: Gale, Gale/Thomson. A Bruccoli Clark Layman Book, 2003. 185-190.

- - -. Lengua muerta. Poesía, post-literatura & erotismo en Enrique Lihn. Providence, RI: Ediciones INTI, 1996.

- Coddou, Marcelo. "Lihn: a la verdad por lo imaginario," Texto Crítico 11 (1978): 135-157.

- Cussen, Felipe. “Enrique Lihn, El Paseo Ahumada.” [Reseña] Taller de Letras de la Pontificia Universidad Católica 34 (2004): 170-173.

- De Torre, Guillermo. Las metamorfosis de Proteo. Buenos Aires: Editorial Losada, 1956.

- Fischer, María Luisa. “El canto general de Neruda y el canto particular de Enrique Lihn: una lectura,” Revista Iberoamericana 155-156 (Apr/Sept 1991): 569-576.

- - -. Historia y texto poético: la poesía de Antonio Cisneros, José Emilio Pacheco y Enrique Lihn. Concepción: Literatura Americana Reunida, 1998.

- Foucault, Michel. Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews. Ed. with an Introduction by Donald F. Bouchard. Tr. from the French by Donald F. Bouchard and Sherry Simon. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1977.

- Foxley, Carmen. Enrique Lihn: escritura excéntrica y modernidad. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1995.

- - -. "Enrique Lihn y los juegos excéntricos de la imaginación," Revista Chilena de Literatura 41 (Abril 1993): 15-24.

- Hyde, Thomas. The Poetic Theology of Love. Cupid in Renaissance Literature. London and Toronto: Associated University Presses, 1986.

- Lastra, Pedro. Conversaciones con Enrique Lihn. Santiago de Chile: Atelier Ediciones, 1990 [1980].

- - -. "Notas sobre la poesía hispanoamericana actual," Revista Chilena de Literatura 25 (Abril 1985): 131-138.

- Lihn, Enrique. Album de toda especie de poemas. Barcelona: Editorial Lumen, 1989.

- - -. La aparición de la Virgen. Textos y dibujos de Enrique Lihn. Santiago de Chile: Cuadernos de Libre (E)Lección, 1987.

- - -. El circo en llamas. Edición de Germán Marín. Santiago: LOM, 1997.

- - -. Diario de muerte. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1989.

- - -. El Paseo Ahumada. Fotografías de Paz Errázuriz y Marcelo Montecino. Dibujos de Germán Arestizabal. Santiago de Chile: Ediciones Minga, 1983.

- - -. El Paseo Ahumada. Prólogo y edición de Alejandro Zambra. Santiago de Chile: Universidad Diego Portales, 2003.

- - -. Porque escribí. Antología poética. Selección, prólogo y apéndice crítico de Eduardo Llanos Melussa. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

- - -. "Residencia de Neruda en la palabra poética," Mensaje 224-225 (Sept/Dic 1973): 552-556.

- Ostria González, Mauricio. "Enrique Lihn o la desdicha sin respuesta," Revista de crítica literaria latinoamericana 35 (1er sem. 1992): 49-60.

- Pacheco, José Emilio. “Enrique Lihn: menosprecio y alabanza de la poesía.” El Espíritu del Valle 4/5 (1998): 51-53.

- La poesía nueva en el mundo hispánico. Los últimos años. Varios Autores. Madrid: Visor Libros, 1994. Biblioteca Filológica Hispana/16.

- Poblete, Pablo. “La acción poética de Enrique Lihn. Entrevista inédita de 1987.” AEREA. Anuario hispanoamericano de poesía 6 (2003): 121-134.

- Polanco, Jorge. La zona muda: una aproximación filosófica a la poesía de Enrique Lihn. Prólogo de Adriana Valdés. Santiago de Chile: Universidad de Valparaíso/RIL Editores, 2004.

- Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Madrid: Espasa-Calpe, 1992.

- Rodríguez, Mario y María Nieves Alonso. La ilusión de la diferencia: la poesía de Enrique Lihn y Jaime Gil de Biedma. Santiago: La Noria, 1995.

- Sarmiento, Oscar. “ La deconstrucción del autor: Enrique Lihn y Jorge Teillier,” Revista Chilena de Literatura, 42 (1993): 237-244

- - -. "Juan Zapata Gacitúa, Enrique Lihn: La imaginación en su escritura critico-reflexiva., Curicó, Chile, La Noria, 1994" [Reseña], Hispamérica 72 (Dic 1995): 122-124.

- Valdés, Adriana. "Escritura y silenciamiento," Mensaje 276 (Enero-Febrero 1979): 41-44.

- Veeser, Harold Aram, ed. Confessions of the Critics. New York: Routledge, 1996.

- Vox, Valentine. I Can See Your Lips Moving: The History and Art of Ventriloquism. Tadworth, Surrey: Kaye & Ward, 1981.

- Yúdice, George. “The Poetic of Breakdown,” Review: Latin American Literature and Arts, 23 [Focus on Enrique Lihn] (1978): 20-24.

- Zapata Gacitúa, Juan. Enrique Lihn: la imaginación en su escritura crítico-reflexiva. Curicó, Chile: La Noria, 1994.

Notas

(1) Ver para esto "Enrique Lihn, un uomo universale y singulare" (Correa-Díaz 1996: 5-10).

(2) Psicología del artista, "a procedure always haunted by madness even when the pathological dimension is absent." (Foucault, "The Father's <<No>>" 75). Foucault comenta luego, para mostrar este paso moderno de nuestra cultura en relación a los tiempos antiguos: "The psychological dimension in our culture is the negation of epic perceptions." (75)

(3) En Lihn, en su autorreflexión teórica que, como declara, sigue en esto a Barthes, se da un concepto dual: hay un sujeto que existe, la persona privada, y un sujeto que escribe; el primero habita en su cuerpo y en el mundo que lo rodea, el segundo en la palabra y en el lenguaje que la rodea, lo justifica (como a Jorge Luis Borges) y lo ahoga. Ver Pedro Lastra 1990: 106-107. En cuanto a “la destrucción del autor,” Oscar Sarmiento 1993 y Jorge Polanco 2004.

(4) Estoy generalizando una expresión más acotada que el propio Lihn utiliza para definir un aspecto central de su poética: "Desconfié del hipnotismo poético de Neruda, y, en un nivel más bajo, de las <<combinaciones y figuras literarias>> de ese tiempo. Incorporé el relato a la poesía y un narrador personaje de tamaño natural. Creo, sin embargo, que no he imitado nunca a Parra, salvo conscientemente, como se hace el guiño de la intertextualidad." ("Prólogo" a Album 17, énfasis mío)

(5) Perteneciente al poemario La musiquilla de las pobres esferas (Santiago: Editorial Universitaria, 1969), pero que aquí cito a través de la antología Porque escribí (1995), debido a que será más accesible al lector extranjero. El poema en cuestión le sirvió a Lihn para titular una antología, publicada en Madrid por Hiperión en 1987 y que incluye algunos de sus textos más extensos y reconocidos, como por ejemplo, además del mencionado, el "Beata Beatrix" y el "La Efímera Vulgata".

(6) Ver Foucault ("The Father's <<No>>") para esta caída histórica del status del artista.

(7) Carmen Foxley en un libro reciente (1995) sobre el poeta ha desarrollado una lectura de su obra aplicando y jugando con las posibilidades que brinda este término en el contexto de la modernidad [tardía], cosa que ya había adelantado en su artículo de 1993.

(8) En cuanto al tema de la marginalidad en sus diversas formas, hay abundante bibliografía crítica. Ver las secciones respectivas en Lastra, Foxley y Correa-Díaz 1996.

(9) No es un simple juego esta idea. Enrique Lihn fue un pintor arrepentido y un dibujante tenaz, además de crítico de pintura.

(10) Recuérdese que muchos poemarios del autor son libros (diarios) de viajes, por ejemplo: Escrito en Cuba (1969), París, situación irregular (1977), A partir de Manhattan (1979), Estación de los Desamparados [Perú] (1982).

(11) El corpus paraliterario en Lihn es amplio y está conformado por una serie de documentos (ensayos, artículos, entrevistas/conversaciones/diálogos) que reflexionan en torno a sus creaciones. Sin embargo, es necesario acotar que el autor también incorporó esos tipos de discursos a su literatura, como una forma más de disolover las fronteras entre los géneros, de potenciar las capacidades autorreflexivas (y metaliterarias) del fenómeno literario y de desafiarlo con las sorpresas que depara lo que en rigor, dicen, no lo sería (Correa-Díaz 1996). Para un estudio detallado y exegético de estos documentos lihneanos, ver el libro de Juan Zapata (1994) y El circo en llamas (1997) del propio Lihn, editado post-mortem por Germán Marín.

(12) Y sin querer aquí volver a ahondar en lo que ya se ha dicho sobre el tema personajes como una prueba de la crisis del sujeto en esta obra (Lastra 1985, Ostria 1992), propongo ver esto desde una perspectiva que nos dé otra luz al respecto.

(13) Ver también Foxley y la entrevista de Pablo Poblete.

(14) Para el asunto de la confesión y de la (re)unificación de los personajes, que es la dirección opuesta al planteamiento de estas páginas que siguen, no obstante, la forma de un círculo, ver mi libro Lengua muerta (1996). En cuanto al tema del verbo profético en su obra, el autor siempre se manifestó contrario a él en todas partes. Sin embargo, considerando que los personajes son uno de los tipos de metamorfosis de Proteo, el deber último de éste, más allá de su condición polimorfa, lo explica Guillermo de Torre: "También la fábula nos cuenta que si el viejo guardián de los rebaños de Anfitrite adquiría todas las formas posibles, hacíalo con el fin de rehuir su deber profético. Sólo en último extremo recuperaba su forma habitual y entonces decía lisa y llanamente la verdad, tornando después a sumergirse en el mar." (8) Esto es lo que Lihn le niega lúcida y lúdicamente al poeta durante mucho tiempo, aunque se puede decir que al final, con el Diario de muerte (1989), cumplió o no ese deber; yo creí que sí, al menos, en algunos aspectos, y no es que esté practicando conmigo lo que hoy se suele llamar (auto)criticismo confesional o crítica literaria autobiográfica (Ver Veeser).

(15) Y el opus literario en general, sean cuales sean los géneros que adopte su escritura, éste será un asunto de la mayor relevancia. Eso, la escritura -también la paraliteraria, sus anejos ensayísticos o conversacionales- de Lihn tiene espesor, relieve, es una especie de retablo, un "[p]equeño escenario en que se" representa -cada vez: poema, poemario- "una acción valiéndose de figurillas o títeres" (RAE 1992: 1266).

(16) Con lo cual se puede ir bastante más allá -aquí esto significa más atrás y más al fondo del asunto- de la consideración de este escritor como histrión y de su escritura como un espectáculo -muchas veces circense, dígase de paso, por si acaso, pues uno de sus difraces preferidos fue el del Señor Corales-, cosas que ya la crítica sabiamente ha detectado y descrito, con la ayuda del propio autor casi siempre.

(17) La palabra ventrílocuo deriva del latín ventriloquus, el que habla por el vientre, asimismo en griego, su origen (Vox, "Preface").

(18) "El antiguo nigromante decía poseer dentro suyo el espíritu del muerto, así éste podía darse a conocer y adivinar el futuro. La práctica de la nigromancia es el verdadero origen del ventriloquismo." (Vox 14, la traducción es mía) Esto es válido en el caso de Lihn aunque él se haya negado esta posibilidad en un sentido literal (Diario de muerte, "[Nadie escribe desde el más allá]", 63, entre otros textos que se refieren de una u otra manera al asunto), porque lo que aquí se propone es en el contexto de encarnar a los muertos en vida, a algunos de toda esa gama de margina(dos)les que pueblan este mundo.

(19) Porque eran conocidos como los "belly prophets" o "ventriloquising prophets" (profetas del vientre), quienes eran escuchados por ansiosos sacerdotes, así como los poetas solían poner en verso esos discursos que venían del vivo reino de los muertos. (Vox 14-18)

(20) "Cristo Señor de la Mendicidad Nacional," "Cristo peatonal en la Vía Crucis del Paseo," "Cristo el que apareció muerto bajo otro nombre," "Cristo rey de los chuchepos," "Cristo Pingüino al que se le aparece la Virgen," "Cristo de los borrachos que mueren en su Ley," "Cristo al que matan en su población por haberse negado a gritar viva Chile," "Cristo allanado," en fin: "Cristo que rey ni qué ocho cuartos," y así suma y sigue. Obsérvese que aquí se combinan, como ocurre a lo largo de este poema, los sucesos propios del Paseo con los que vivía en general el país en ese momento. El Paseo es un ejemplo y el ombligo de la historia de esos días.

(21) Cito por la edición original del texto-periódico, la de 1983.

(22) Mendigos, vendedores y vendidos, ciegos y sapos, sordos, ladrones, borrachos, actores, tragatodos, pelotudos de toda calaña, agitadores políticos, astronautas, perseguidos, magos, predicadores, pecadores, sentimentales, jubilados, harapientos, torturados y torturadores, putas y putos, transeúntes de ocasión y habitués como el propio Lihn, sólo por nombrar algunos por ahora. Todos ellos y los que faltan constituyen también una especie de "galería" (como dice Borinsky 151), imagen que aquí destacamos porque, como se ha dicho antes, atraería la de catálogo y ésta la de museo -el Paseo Ahumada es a su manera un museo viviente [y un vivero]-, lugar éste tan caro a Lihn.

(23) María Luisa Fischer ha desarrollado más en detalle este guiño intertextual, en su artículo "El Canto General de Neruda y el canto particular de Enrique Lihn: una lectura" (1991). Podría decirse que existen otros guiños que Lihn hace al atento lector, tal vez menos evidentes pero llenos de (su) picardía. Uno de esos y que bien valdría estudiar aisladamente es el que hace hacia el volado y reconocido Altazor de Vicente Huidobro.

(24) Felipe Cussen ha detectado la importancia de la “compasión” en su precisa reseña a la nueva edición de El Paseo Ahumada.

(25) Del que la crítica nacional escasamente se preocupó, siempre ella tan distante a las cosas de su mundo, a no ser que de afuera, del extranjero, se diga que tal o cual obra merece atención.

(26) Por tal motivo es que el editor ha decidido con gran acierto “añadir” a esta nueva edición “dos poemas publicados posteriormente en La Aparición de la Virgen (1987) […] que guardan notoria relación con los temas y el tono del presente volumen. Se trata de los poemas ‘Saldos del Paseo Ahumada’ y ‘Todo cambia’.” (12)

(27) Dentro de su obra narrativa y teatral es Don Gerardo de Pompier, personaje (más) ficticio, quien domina la escena y resulta ser un disfraz completo del autor, alejándose por eso de lo que aquí se propone como ventriloquismo en la obra lihneana; Pompier pertenece más bien a la dimensión histriónica de ésta. Ver Lastra (1990: 125-132).

(28) Probablemente uno de los más acabados dentro de nuestra poesía latinoamericana, y de seguro más logrado en este sentido que Alturas de Macchu Picchu de Neruda, donde el poeta no trasciende las figuras de la invocación.

(29) Pues según se aprecia, desde una lectura enamorada de estos artistas, su pequeño compañero es algo más que un simple ser "patético", que es la expresión que emplea Ostria para describirlo (53). Es cierto, pero habría que ampliar ese breve comentario para cubrir otras dimensiones.

(30) La presencia de Cupido en la poesía de Lihn es datable tempranamente y tiene su lugar privilegiado y explícito en Al bello aparecer de este lucero (Hanover, New Hampshire: Ediciones del Norte, 1983), y en algunos poemas sueltos, como en el hasta hace poco inédito "A Girl Asleep." Para una historia de este personaje, poética y teológicamente hablando, ver el libro de Thomas Hyde.

(31) "Sólo hay una pingüina en el paseo Ahumada a la redonda, pero se trata de la belleza ideal / y no de una paloma descongelada / heroína del trabajo en el café y antes de borrarme del mapa no tuvimos más hijos / que este par de palmípedas / manos hermanas". Téngase en cuenta que por esa época florecieron los cafés de paso, donde los hombres, aunque no exclusivamente, se toman un cafecito, charlan o no con algún conocido y miran a las lindas chicas que los atienden vestidas con lo mínimo. Pero tuvieron, pese a su propósito comercial, un sentido religativo.

(32) Enrique Lihn vuelve a esta idea del regreso a la matriz materna -idea que, dicha sea la verdad, está presente en su obra desde el inicio- en el poema “[Qué otra cosa se puede decir...]” del Diario de muerte (65), aunque aquí se explicita su estrecha relación con la muerte, lo que en el texto de El Paseo sólo queda insinuado.

(33) No en vano el slogan común a todas las tendencias que derrotaron con un "No" al "Sí" del General Augusto Pinochet Ugarte (único candidato) -en el plebiscito de 1988 que dio paso a la elección de Patricio Aylwin (democratacristiano) como Presidente legítimo en 1989-, fue la luminosa oración “la alegría ya viene,” con la que se creó una canción de campaña.